Kann man Lebensstile eigentlich nach dem Einkommen und der Haushaltsaustattung einteilen? Manchen unserer Leserinnen und Leser war ja das zutiefst suspekt. Denn wenn man nach Gunnar Otte nicht reich genug ist für eine gehobene Ausstattung im Haushalt, wird man kein liberaler Bürger und kein reflexiver Mensch. In Leipzig ist ja manches anders als anderswo. Etwa in Augsburg.

Aber Sozialpsychologen wie Gunnar Otte sind ja nicht ganz allein mit ihrer Einschätzung, dass Lebensstile aufs Engste mit dem Lebensstandard und der sozialen Einordnung der Betroffenen verbunden sind. Bildung, Kultur, Reflexion und Beteiligung muss man sich eigentlich erst einmal leisten können. Weshalb man liberale Haltung, Selbstverwirklichung und kulturelle Reflexivität eher in den (gehobenen) Mittelschichten der westlichen Staaten findet.

Wenn es in Leipzig und Erfurt also so deutlich andere Schichtungen als eben in Augsburg gibt, ist das natürlich auch ein Ergebnis der Umbrüche nach 1990, in denen auch die ostdeutsche Intelligenz nicht nur massive Brüche in ihrem Berufsleben erlebte, sondern ebenso wie viele Arbeiter regelrecht pauperisiert wurde.

Deswegen findet man in Leipzig garantiert jede Menge „Reflexive“ und auch moderne Menschen ganz unten, in einer Lebenswelt mit „niedrigem Ausstattungsgrad“. Was wohl auch auf jüngere Akademiker zutrifft, wenn man nur an die miserablen Beschäftigungsverhältnisse im Hochschulbereich denkt.

Was ja bedeutet: Eigentlich braucht man ein gutes Einkommen, um sich ein reflexives und kulturvolles Leben leisten zu können. Nur steht in Leipzig halt die „akademische Avantgarde“ zusammen mit den Niedriglöhnern, Malochern und „Heimzentrierten“ bei Aldi an der Kasse und eher nicht mit Henkelkorb auf dem Frischemarkt.

Ich spitze das mal zu. Aber das gehört nun einmal zu den Verwerfungen im Osten, die selten bis nie thematisiert werden. Und die – gerade bei den jungen Akademikern – dazu führen wird, dass auch sie wieder abwandern, auch und gerade die Frauen. Was ja auch in dem von Kerstin Lehmann gezeichneten Lebensbaum zu den Lebenseinstellungen der Leipziger steckt.

Denn dass Leipzig so ab dem 28. Lebensjahr einen deutlichen Männerüberschuss hat, darf schon verwundern, wenn doch Leipzigs Hochschulen besonders viele Frauen anziehen. Vom 19. bis 24. Lebensjahr hat Leipzig einen Frauenüberschuss. Und dann? Die Antwort kann nur lauten: Dann verliert Leipzig die jungen Frauen wieder, weil die Stadt diesen gut ausgebildeten Frauen keine ordentlichen Jobs anbieten kann.

Nicht in der Forschung (befristete Projekte), nicht im akademischen Lehrbetrieb (befristete Stellen), augenscheinlich auch nicht in der Wirtschaft oder in der Verwaltung. Familienfreundlichkeit? Pustekuchen.

Über die Verwaltung und die miesen taktischen Spielchen bei der Besetzung von Leitungsfunktionen, wenn es um Frauen geht, schreibe ich hier jetzt lieber nichts. Wir haben mindestens eine Fraktion im Stadtrat, die kluge Frauen in Leitungspositionen nicht sehen will. Und das hat fatale Folgen in einer eh schon auf den OBM zugeschnittenen Verwaltung.

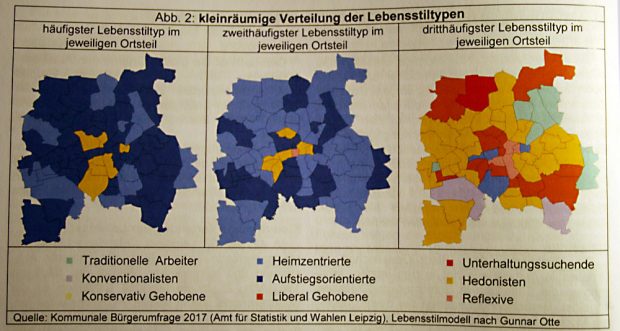

Falk Abel macht im neuen Quartalsbericht etwas sehr Einfaches: Er bereitet die Verteilung der nach Otte abgefragten Lebensstiltypen nach Ortsteilen auf und malt entsprechende Karten, die freilich auf den ersten Blick bestätigen, dass die in der Gesamtstatistik dominierenden Lebensstiltypen der „Aufstiegsorientierten“ und der „Heimzentrierten“ auch auf den Stadtkarten dominieren.

Wenn das beides Parteien wären, würden die „Aufstiegsorientierten“ die meisten Direktmandate holen und die „Heimzentrierten“ die zweitstärkste Kraft und der „natürliche Koalitionspartner“ sein.

Auffällig sind die Lebensgenießer, die „Hedonisten“, die ausgerechnet dort dominieren, wo Linke und Grüne ihre höchsten Wahlergebnisse in Leipzig einfahren: in Südvorstadt, Connewitz, Waldstraßenviertel. Was sich möglicherweise deckt mit „Stilprotest“ und „gegenwartsbezogener Genuss- und Konsumorientierung“. Aber wo bleiben da die Nachdenklichen, die Reflexiven, die in keinem einzigen Ortsteil wirklich die dominierende Gruppe sind?

Auch an zweiter Stelle taucht das „Reflexive“ im Stadtbild nicht auf, erst an dritter Stelle, und da wird es in gewisser Weise spannend, denn da sticht Zentrum-Südost (mit den großen Studentenwohnheimen und einigen Universitätsquartieren) genauso heraus wie das Zentrum-Süd mit seinen vielen Ärzten und Rechtsanwälten und das Grafische Viertel.

Augenscheinlich gehört wirklich ein gutes Einkommen dazu, wenn man in der Gruppe der Reflexiven landen möchte. Oder was eben nach Otte als reflexiv gilt. Was dann auch zum Ergebnis hat, dass man sich in diesem gehobenen Mittelstand auch Wohnungen leisten kann, die in diesen gehobenen Lagen liegen.

Die „Reflexiven“ sind mit 84 Prozent die Gruppe mit der höchsten Zufriedenheit gegenüber dem eigenen Wohnviertel. Am unzufriedensten sind die „traditionellen Arbeiter“, die sich – ähnlich wie die „Heimzentrierten“ – oft nicht wirklich aussuchen können, in welcher Ecke sie wohnen möchten.

Was wir ja auch schon mehrfach thematisiert haben: Die Gentrifizierung ist in Leipzig schon längst im Gang.

Und gerade die hier als Wohnorte der „Reflexiven“ ausgezeichneten Innenstadtquartiere zeichnen sich nun einmal durch eine zunehmende Homogenisierung der Bewohner aus, die es sich leisten können müssen, hier zu wohnen. Und da sie es sich leisten können, nehmen kulturelle Einrichtungen mit 84 Prozent in ihrem Leben auch einen großen Raum ein. Man kann sich Kultur nicht nur leisten – man kann sich auch kurze Fußwege direkt in Oper und Gewandhaus leisen.

Oder mal so gesagt: Leipzig ist längst eine Stadt, die über die Einkommen kräftig auseinanderdriftet.

Aber die Otte-Kriterien zeigen eben auch, dass gesellschaftliche Teilhabe (zu der eben das Wohnen genauso gehört wie die Kultur) in Deutschland direkt vom Einkommen abhängt. Dass viele gut gebildete und nachdenkliche Leipziger eben nicht im „gehobenen Ausstattungsgrad“ landen, hat genau damit zu tun.

Was spätestens bei der Frage danach sichtbar wird, ob die Befragten sich eine Mieterhöhung leisten können: Die Gruppen mit gehobenem Ausstattungsgrad (zu denen auch die Reflexiven gehören) zeigen mit 55 bis 58 Prozent die geringsten Sorgen um eine Mieterhöhung. Bei den anderen Gruppen fällt die Unbesorgtheit auf 27 bis 39 Prozent.

Und die „Gehobenen“ können sich in der Regel auch größere Wohnungen mit mehr Platz für Bibliothek und Fitnessraum leisten, während „Unterhaltungssuchende“, Hedonisten und Heimzentrierte sichtlich Probleme bei Miet- und Energiekostenzahlung haben.

Die niedrigeren Einkommen gehen also auch sofort damit einher, dass selbst die normalen Wohnkosten oft zum Problem werden. Logisch, dass dann auch sofort das reale Interesse an Kultur und die Möglichkeit, Kultur auch wahrzunehmen, deutlich auseinanderklaffen. Bei Heimzentrierten finden z. B. 53 Prozent Kultur wichtig – aber nur 30 Prozent nehmen sie auch war. Bei Konventionalisten liegt das Verhältnis bei 77 zu 50.

Und bei den (gut verdienenden) Reflexiven bei 84 zu 74. Wer sich also Kultur leisten kann, schätzt nicht nur ihre Bedeutung höher ein, sondern nutzt sie auch öfter. Was im Gegenzug eben auch bedeutet: Die Leipziger Subventionen für Hochkultur kommen eigentlich wieder vor allem den Besserverdienenden zugute.

Vielleicht erklärt das einige Schieflagen in der Leipziger Stadtpolitik: Die politischen „Macher“ entstammen ja ebenfalls vor allem dem gehobenen Mittelstand und machen eben vor allem Politik für den gehobenen Mittelstand, bei den ÖPNV-Fahrpreisen genauso wie bei der Kultur oder in der Wohnungspolitik.

Man steckt eben in seiner Haut und sieht – frei nach Marx – die Welt mit den Augen seiner Klasse, seiner Nachbarn und der Leute, die man auf Festen und Preisverleihungen immer wieder trifft. Man bedient also freudig stets die Interessen der Leute, mit denen man sich auch auf Stehempfängen und Jubiläumsfeiern regelmäßig trifft und für die Zeitung freudestrahlend ablichten lässt.

Und ein paar von den armen Socken, die mal Stadtrat spielen dürfen, freuen sich bärisch darüber, hier auch mal mit den Wohlduftenden beisammenstehen zu dürfen. Im Grunde macht diese seltsame Aufblätterung der Lebensstiltypen erst richtig sichtbar, dass Leipzig längst eine gespaltene Stadt ist mit einem selbstgerechten Grüppchen der Arrivierten, einer dicken Gruppe der Leute, die für den Aufstieg alles tun, und einer ziemlich großen Gruppe von Einsichtigen, die auf Teilhabe schon des Geldes wegen sichtlich verzichten.

Ob freiwillig, ist eine völlig andere Frage.

Die entscheidet sich schon, wenn man an einem Hochzeitstag das Ersparte zusammenwürfelt und sich überlegt, ob es für ein Gewandhauskonzert reicht oder doch nur für ein Festtagsbierchen aus dem Supermarkt.

Warum Leipzig so viele Heimzentrierte hat und eindeutig zu wenig liberales Bürgertum

Warum Leipzig so viele Heimzentrierte hat und eindeutig zu wenig liberales Bürgertum

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Es gibt 4 Kommentare

Hm, Interesse an deutschen Liedgut findet sich nur bei altmodischen, armen Arbeitern? Während sich Reflexionsvermögen nur bei modernen Menschen und erst mit hohem Einkommen bzw. Erbschaft einstellt?

Wäre es nicht möglich, daß sich reflexive Menschen bewußt gegen Karriere und somit überdurchschnittliches Einkommen entscheiden, jedoch für ein selbstbestimmtes Leben jenseits der damit verbundenen Zwänge?

Nur so als ganz schnelle Stichpunkte.

Nur bleibt es derzeit greifbarer, als viele andere Beschreibungen …

Wir tragen auf der x-Achse ab, ob modern oder unmodern (altmodisch?) und auf der y-Achse das Vermögen/Einkommen. Dann pressen wir alle ins Diagramm. Nein, das ist mir entschieden zweidimensional, heißt zu flach.

Für ein wirklich brauchbares Modell fehlen da einige Dimensionen, nur würde das Modell dadurch eben recht kompliziert. So ist es ziemlich beliebig und läßt sich ohne große Schwierigkeiten auf alles mögliche Anwenden und erklärt dabei alles und nichts.

Danke für die gute Beschreibung der Bewohner Leipzigs. Damit lassen sich für mich sogar einleuchtend zum Beispiel die Einrichtung der Waffenverbotszone, die Probleme mit dem Auenwald und der Hauptfeuerwache und ebenso die Angst vor Veränderungen in unserem “gesellschaftlichen” Leben erklären. Und es wird auch ersichtlich, das die Entscheider in der Stadtpolitik nicht einfach so für “Neues” gewinnen sind, was ja im Artikel mit “Und ein paar von den armen Socken, die mal Stadtrat spielen dürfen…” sehr anschaulich beschrieben wird.