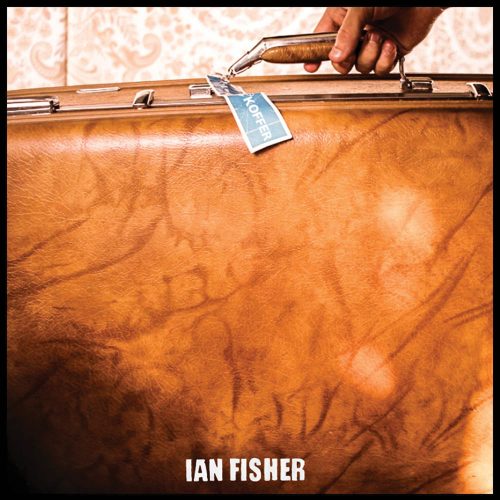

Es sind die Weltenwanderer, die unsere Gegenwart so reich gemacht haben. Nicht die Mauerbauer und Abschiebemeister. Manchmal braucht es wirklich erst wieder einen großen Koffer Musik, um bis ins Mark zu spüren, von was für Dummköpfen, Feiglingen und Herzlosen wir heute – wieder mal – regiert werden. Sie verbauen die Welt wieder mit Stacheldraht. Und Ian Fisher singt voller Wehmut dagegen an. Am 1. Dezember zum Beispiel in Dresden oder am 2. in Halle.

Leipzig wäre auch eine gute Station gewesen auf seiner Tournee. Aber nach Dresden verschlägt es ihn und nach Halle, danach sind noch Berlin und Erfurt relativ nahe. Wer ihn erleben will, bucht sich die Fahrkarte. Aber es passt schon. Denn auch Fisher ist ein Reisender. Eigentlich der Mann, der wie kein Zweiter von der Heimatlosigkeit unserer Zeit erzählt – die nichts Schlimmes sein muss, wenn man nur noch das antrifft, was Fisher gefunden hat in Europa: gastfreundliche Menschen und Städte, Orte voller Möglichkeiten, Menschen mit Träumen und Ideen für ein anderes, freieres Leben.

In einer kleinen Stadt in Missouri ist der heute 29-Jährige aufgewachsen. Dann hat es ihn 2008 zum Studium der Politikwissenschaften nach Wien verschlagen. Nicht zufällig. Das war kein Alibi-Studium, um vielleicht mal Karriere zu machen irgendwo in den USA, die 2008 auch schon so waren wie heute. Aber wer sagt das den Narren aus dem Politikgeschäft, die sich nur dann noch in die Provinzen dieser Welt trauen, wenn es mal um Publicity geht? Dann hätten sie alle – auch die Truppe um die völlig verstörte Hillary Clinton – mitbekommen, was mit Ländern und Landschaften passiert, die vom großen Zug des Big Business abgekoppelt wurden, wo die Hoffnungslosigkeit um sich greift und sich die Dagebliebenen in einen Kokon von Heimattümelei und religiösem Eifer einkapseln, aufgeladen mit Ressentiments gegen alles Fremde, Moderne, Regellose.

Als Ian Fisher nach Europa kam, fand er in Städten wie Wien oder Berlin noch einen Funken jener anderen Möglichkeiten, von denen die Völker Europas 1989 einmal kurz träumten. Bis die Businessmen und Berater kamen, die erst einmal gründlich klärten, wem eigentlich was gehört. Und was niemandem gehörte, wurde schleunigst verramscht, dem großen Fressen dienstbar gemacht.

Ian Fisher muss es nicht extra hinschreiben: Er hat ein Europa gefunden, das gerade seine Seele verlor. Und keine Stadt steht dafür so exemplarisch wie Berlin.

Deswegen wird Marlene Dietrichs zu Herzen gehendes Lied „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“ gleich zwei Mal auf der Tracklist dieser CD zitiert, die Lieder aus den letzten zehn Jahren vereint, Lieder, die Ian Fisher in über 1.000 Konzerten gesungen hat und die zeigen, was ein Singer-Songwriter ist, der wirklich die ganze Palette beherrscht, nicht nur den einen Schrammelakkord, mit dem manche Langhaarige heute wieder Bob-Dylan-mäßig durch die Lande ziehen.

Wahrscheinlich würden wir Ian Fisher Unrecht tun, wenn wir jetzt Namen fallen lassen, die einem allesamt einfallen, wenn man ihn singen hört. Von John Lennon bis Pink Floyd. Er hat das alles drauf. Seine Konzerte sind wahrscheinlich regelrechte Achterbahnfahrten der Welten, die er durchreist. In der Welt der von Weite trunkenen Countrysänger ist er genauso zu Hause wie im kessen Ballhaus-Sound, im irischen Folk genauso wie im Rock. Oder soll man besser sagen: Er ist dort überall zu Gast? Kommt dort rein mit seinem Koffer, begrüßt die Leute wie alte Bekannte, setzt sich hin und macht mit ihnen Session. Und am Ende singt die ganze Bude mit, fröhlich, ausgelassen, losgelassen.

Zügellos, könnte man auch schreiben. Denn Fishers Musik dreht sich um die größte Sehnsucht unserer Zeit: die Freiheit zu leben und unterwegs zu sein. Und vor allem diese Fesseln loszuwerden, diese Knoten im Kopf. Und damit ist er wohl auch Marlene Dietrich sehr nahe, die ja auch deshalb in die USA ging, um aus der deutschen Enge und Bevormundung herauszukommen. Denn das wunderbare Wirtschaftswunderdeutschland, das sie verließ, war ein spießiges Deutschland, das seine ganze Herzensenge hinter einem bunt angemalten Heimat-Stadl versteckte. Deswegen kommt auch nur Berlin vor in Marlenes Lied, die Stadt, die gerade weil sie eingemauert im Osten lag, für 40 Jahre auch ein Experimentierfeld der Freiheit war. Auch und gerade für Künstler und Menschen, die andere Weltentwürfe leben wollten.

Das änderte sich auch nach 1989 nur langsam. Noch vor kurzem konnte diese Stadt mit einigem Charme werben: „Arm, aber sexy“. Und es stimmte in manchem Teilen der Stadt auch noch. Und es stieß auf die erwartbare Empörung all jener Arrivierten, die weder Armut noch Freiheit respektieren und der bunten, so werbewirksamen Hauptstadt jeden Cent missgönnten.

Berlin hat sich längst verwandelt. Selbst in der kurzen Zeitspanne, die Ian Fisher erlebt hat. Denn wenn immer nur eine Regel für alle gilt, dann hören Städte auf, Orte des Unerwartbaren und der Freiheit zu sein. Deswegen variiert Fisher natürlich Marlenes Lied, mal ganz davon zu schweigen, dass er gar nicht auf den Gedanken kommt, es getragen und wehmütig zu singen. Bei ihm bekommt das Lied Rock, weil in der schönen Erinnerung an die Berliner Aufenthalte auch die Bilder mitschwingen, die die Stadt in der großen Mühle der Einvernahme zeigt, die man so lax Gentrifizierung nennt. Aber bei Fisher klingt das mit, was eigentlich hinter der Gentrifizierung steckt: die Ausmerzung der Nischen und Freiräume, die Vertreibung der Unangepassten. Und in dieser Art Gesellschaft, die wir da „geschenkt“ bekommen haben, sind Unangepasste nun einmal die, die die Jagd auf das große Geld nicht mitmachen, die sich die irrsinnigen neuen Mieten nicht leisten können, die eigentlich bezahlbare Orte brauchen, in denen sie Platz haben für ihre Kunst.

Man muss nur die zweite Version von Fishers „Koffer“ hören, um das ganze Gefühlspaket mitzubekommen, das einer mit sich trägt, der hier einen der wichtigsten Punkte auf der Karte der europäischen Städte der Möglichkeiten verschwinden sieht. Denn wenn die Gentrifizierung einmal durchgefegt ist, gibt es die weltoffene, experimentierfreudige Szene nicht mehr, die Berlin so lange zu einer echten Alternative zu den blasierten Großstädten des reichen Westens gemacht hat.

Und das Erstaunliche ist: Es geht genauso zu Herzen wie Marlenes Lied. Auch weil es eigentlich mehr erzählt. Denn mit dieser Uniformierung durch das phantasielos besessene Kapital geht auch kulturelle und musikalische Vielfalt verloren. Wir müssen uns unsere deutschen Hitparaden nicht anhören oder den ganzen Tinneff, der in Radio und Fernsehen dem Volke als Volkes Musik angedient wird, so dass die Kanalisierten am Ende glauben, sie hätten so etwas wie eine eigene, unverwechselbare Kultur, obwohl es nur künstlicher Aufguss von etwas ist, das vor vielen Jahren vielleicht mal noch echt gewesen sein mag. Heute ist es nur noch Konserve falscher Gefühle, falscher Wichtigkeiten, falschen Rebellentums.

Was einem sehr bewusst ist, wenn man Fisher auf der Reise durch seine musikalischen Welten begleitet, bei der gerade die Freude spürbar wird, dass die Welt dem Neugierigen heute noch offensteht, dass man kein auf Staatsraison getrimmter Amerikaner oder Deutscher sein muss, um sich in den Städten Europas zu Hause zu fühlen, als herzlich begrüßter Gast, als Abschiednehmender, als einer, der weiß, was für ein seltenes Glück es ist, dass man zwischen all diesen faszinierenden Städten reisen kann. Und der nicht betteln muss darum, dass er für eine Weile bleiben darf, der einen Koffer voller Musik dabei hat und freigiebig sein darf.

Noch. Das Noch klingt unüberhörbar an. Selbst im letzten Lied „Nothing“, in dem Fisher sogar ein wenig an Peter Seeger gedacht hat, auch wenn das Lied vor allem den fröhlich extrovertierten „Jesus Sound“ des amerikanischen Südens aufgegriffen hat – nur halt nicht so, wie es dort aus allen Radiosendern dudelt, sondern in einem flotten Dixieland-Tempo – ab durchs Leben: „from nothing to dust and from dust to stone and from stone to plant then man and from man to plant and from plant to stone then back to dust again“. Statt Jesus-Gebimmel wird da aus einem alten Bibel-Zitat eine unbändige fröhliche Reise durchs irdische Leben.

Unglücklich geht keiner aus diesem Konzert. Im Gegenteil. Danach sieht man diese Welt wieder mit Sternenaugen, wünscht sich ein Banjo und vor allem, dass immer noch ein Koffer steht irgendwo, egal, ob in Berlin, Wien oder einer der anderen träumenden Städte Europas.

Die Städte, wo Ian Fisher demnächst zu erleben sein wird:

1. Dezember, Dresden im Ostpol

2. Dezember, Halle im „Brohmers“

3. Dezember, Berlin im Badehaus

5. Dezember, Hamburg im „Kleiner Donner“

6. Dezember, Erfurt im „Museumskeller“

In eigener Sache: Für freien Journalismus aus und in Leipzig suchen wir Freikäufer

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/11/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher