In der Ukraine tobt seit drei Jahren der von Putin angezettelte Krieg. Er steht so stark im Fokus, dass man fast vergisst, dass vor 30 Jahren auch in einer anderen europäischen Region der Krieg tobte und genau dieselben Verwüstungen hinterließ. Nicht nur in den zerstörten Städten und Dörfern. Auch in den Seelen der beteiligten Menschen. In denen der Geschundenen, Vertriebenen, Gefolterten. Aber auch in denen der Soldaten, die aus einer friedlichen Welt in diesen Irrsinn geraten sind und noch Jahrzehnte später unter ihren Albträumen leiden. Dies hier ist eine Soldatengeschichte.

Auch wenn im Titel einer der schönsten Flüsse Bosniens steht – die Una. Und auch wenn der größte Teil des Buches tatsächlich von friedlichen Zeiten erzählt in einer Stadt am Ufer der Una, Bosanska Krupa, wo bis zum Krieg drei Gotteshäuser nebeneinander standen – neben den beiden christlichen Kirchen die Stadtmoschee, die von den einrückenden bosnisch-serbischen Kräften 1992 zerstört wurde.

Heute ist sie wieder aufgebaut. Der Krieg ist längst Geschichte. Aber für den Mann, der hier seine Erinnerungen aufschreibt, ist das Leben geteilt in ein Davor und ein Danach. Im Danach ist er Schriftsteller, hat sich eingerichtet. Aber er weiß, dass die Sache für ihn nicht erledigt ist. Dass das alles noch erzählt werden muss. Aber wie nur? Denn vom Krieg will er eigentlich nicht erzählen. Jede Erinnerung an das, was er da erlebt hat, reißt alte Wunden auf.

Getötet hat er auch. Auch das wiegt schwer, auch wenn er versucht, dafür eine nüchterne Sprache zu finden und zu erklären, wie der Mensch sich verwandelt, wenn er eine Uniform anzieht, ein Gewehr nimmt und in Situationen geschickt wird, in denen jede Unvorsichtigkeit den Tod bringen kann und jeder Soldat auf der anderen Seite ein Feind ist. Wenn er also nur noch zum Töten unterwegs ist, zum Wachen in schlammigen Gräben, zum Begraben seiner Freunde. Einem Zustand, in dem das wirkliche Leben mit all seinen Freuden schlichtweg nicht mehr existiert.

Der Albtraum des Nationalismus

Immer wieder schieben sich einige dieser Erinnerungen in den Erzählstrom. Aber bis zuletzt grübelt er, wie er das alles eigentlich erzählen sollte. Das „Vorher“ war ihm viel wichtiger, denn das bestand nur noch aus Erinnerungen. Im Kopf stellt er die Liste all der Dinge zusammen, die sich einst in seine Wohnung befanden, bevor sich diese – wie so viele andere Häuser in der Stadt – in eine Ruine verwandelt hat. Vielleicht, dass andere noch die Erinnerungen an dieses früheren Lebens aus den Trümmern gesammelt haben.

So wie er als Soldat in fremden Häusern unterwegs ist und dort den vergilbenden Fotos der einstigen Bewohner begegnet. Denn das ist ja die Geschichte hinter diesem Krieg, der Wahnsinn des Nationalismus, der das alte Jugoslawien in Stücke riss und im Bosnienkrieg gerade die Heimat von Faruk Šehić verheerte.

Die Zerstörung Sarajevos ist in der Regel vielen bekannt. Dass diese Zerstörungen auch kleinere Städte betrafen, auch dort geplündert, gemordet und gefoltert wurde, eher nicht.

Aber man versteht, warum Faruk Šehić darüber eigentlich nicht erzählen wollte. „Aber es sollte kein klassischer Bildungsroman sein, ohnehin bin ich ein Gegner des Erwachsenwerdens, denn ich war der Überzahl an Menschen überdrüssig, müde von der übertriebenen Ausführlichkeit ihrer Leben, weshalb ich im Buch so wenig wie möglich davon haben wollte. Freilich gelang es mir nicht, in dieser Absicht ein stilles Buch über das Wasser, die Pflanzen und die Tiere zu schreiben …“

Auch wenn er es versucht.

Omas Haus am Fluss

Ganze Kapiel sind glasklare Erinnerungen an eine Kindheit an der Una, in Omas kleinem Haus dicht am Ufer des Flusses, das immer wieder von Hochwassern bedroht ist. Er schreibt vom Angeln und ganzen Tagen am Fluss, in denen er der einen besonderen Forelle nachjagt.

Er schildert den Fluss in den Jahreszeiten, seine grüne Klarheit, wie er frisch aus dem Gebirge herabströmt, seine schlammige Verfärbung, wenn er Hochwasser führt. Immer wieder kehrt er dahin zurück. Denn dieser Ort – die Kindheit im Kopf – ist Zuflucht und Verbindung in ein anderes Leben, das vom Krieg regelrecht abgeschnitten wurde. Einem Krieg, der auch Omas windschiefes Haus in Trümmer verwandelt hat.

„Wäre ich katholisch, würde ich meine jetzige Zerrissenheit zwischen dem Wunsch nach einem normalen Leben und dem Blutdurst für heilig erklären, nicht mehr und nicht weniger“, beschreibt er den Gang durch eine verlassene Straße im Krieg.

„Dabei liebte ich mein Leben über alles, so sehr, dass ich sogar bereit war, dafür zu sterben. O süße Zärtlichkeit des Krieges, die du mein Herz zur Explosion treibst. Und dieser Kriegshimmel, mit ockerfarbenen Sternen wie bei van Gogh, der sich über meiner Liebe zur unbekannten Straße ausweitet, war die Rettung. Das weiß ich erst jetzt. Vor der Verlockung von Hass und Rache.“

Frag mich nicht, wer ich bin

Denn das ist es eigentlich, was es ihm so schwer macht, die Erinnerungen an den Krieg zuzulassen. Weil der Krieg aus einem friedliebenden Menschen etwas macht, was ihm völlig fremd ist. In der Erinnerung an den Jungen, der er vor dem Krieg war, findet er Halt, das ist der Teil von ihm, der ihn mit seiner Vergangenheit verbindet. Aber da ist noch der Andere, der er im Krieg sein musste.

Den er im Grunde gleich im ersten Satz erwähnt, mit dem er in seinen Roman einsteigt. Der auf keinen Fall ein Bildungsroman werden sollte: „Ich, das bin manchmal nicht ich; ich, das ist Gargano. Dieser andere ist das wahre Ich. Der aus dem Schatten. Der aus dem Wasser. Blond, zerbrechlich, schwächlich. Frag mich nicht, wer ich bin, denn das macht mir Angst.“

Aber letztlich fragt er sich das doch. In Bildern, Erinnerungen, manchmal Träumen. Als hätte er ganze Teile seines Lebens unter der Hypnose des indischen Magiers aus dem Zirkus erlebt. Als wäre das einem Anderen passiert. Im Grunde brachte es Saša Stanišić schon auf den Punkt, als er zu diesem Buch feststellte, dass es ein Buch über das Überleben ist. So wie es 15 Jahre nach dem Krieg erzählbar war.

Als Bildungsroman schlicht unmöglich. Als Abenteuerroman erst recht. Das Leben ist zweigeteilt. Die Erinnerung an die Stadt der Kindheit fast selbst schon Mythos. Die Blitzlichter aus dem Kriegserleben eigentlich nicht auszuhalten, nur noch aus der Distanz erzählbar. Als wäre er gar nicht dort gewesen. So wie man das überhaupt noch erzählen kann, ohne in seinen eigenen Albträumen zu landen.

In Bosnien und Herzegowina machte das Buch Furore, als es 2011 erschien. Seither wurde es in 17 Sprachen übersetzt und erscheint nun endlich auch in der Reihe Sonar von Voland & Quist und ergänzt jene Titel, mit denen der Südosten Europas dort vertreten ist. Und auch wenn es ein anderer Krieg war, schildert Faruk Šehić hier etwas, wie es auch die ukrainischen Soldaten erleben.

Und viele werden sich später so oder so ähnlich an ihren Krieg erinnern. An ein geradezu mythisches Vorher und ein zerrissenes Danach. Und vielleicht einen Fluss, der sie wie die Una mit ihrer Kindheit und ihrem verloren gegangenen Selbst verbindet.

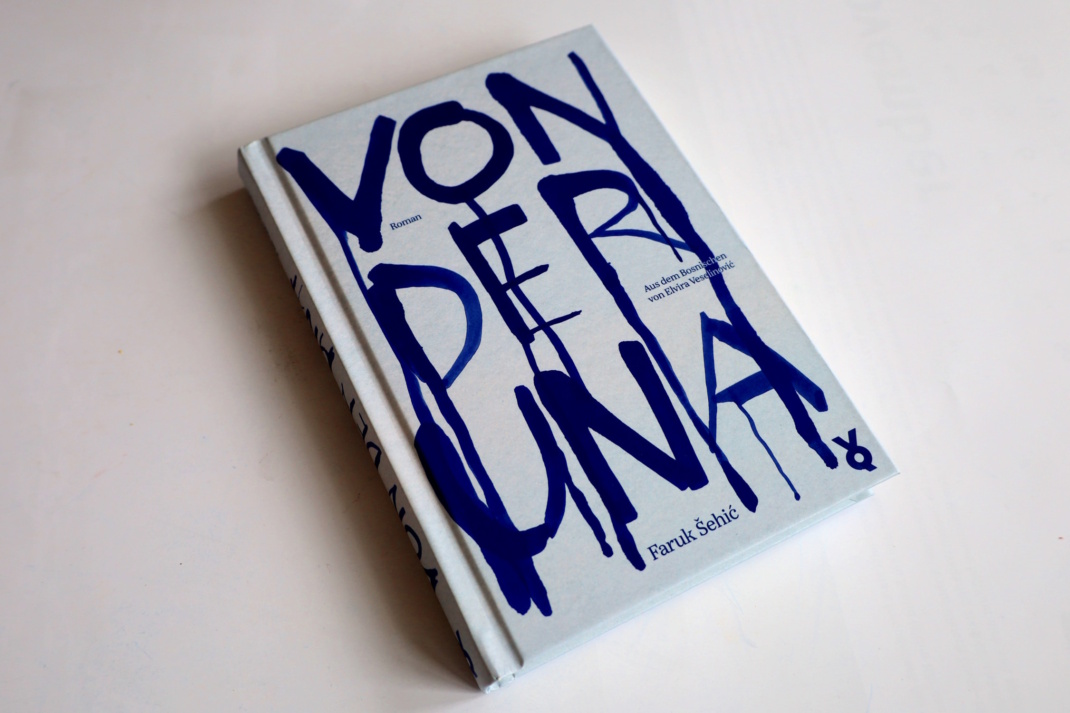

Faruk Šehić „Von der Una“ Voland & Quist, Berlin und Dresden 2025, 24 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher