Käthe Rülicke ist vor allem bekannt als Regie-Assistentin und Dramaturgin am Berliner Ensemble, als Bertolt Brecht dort wirkte. Dass sie noch kurz vor ihrem Lebensende 1992 versuchte, dieses Buch bei verschiedenen Verlagen unterzubringen, ist weniger bekannt. Es ist eins dieser Bücher, für die scheinbar nie der richtige Zeitpunkt für eine Veröffentlichung war. Nur Brecht war zu recht überzeugt, dass dieses Buch erscheinen sollte. Vor nunmehr 70 Jahren.

Es wäre in ein Vakuum geraten. Denn über das, was hier geschrieben wird, wurde damals so nicht gesprochen. Man tat einfach so, als wären alle Bewohner der jungen DDR Antifaschisten und man hätte mit der Finsternis der NS-Zeit nichts zu tun gehabt. Verschweigen und Verdrängen als Strategie – das ging schief. Mit Folgen bis heute.

Aus Briefen wird ein Briefroman

Käthe Rülicke wurde 1922 in Leipzig geboren. Natürlich erlebte sie dann als Jugendliche den kompletten Abwasch der Nazi-Zeit, war beim BDM, hatte im Grunde seit ihrer Grundschulzeit nie etwas anderes kennengelernt als NS-Propaganda, als sie 1945 das Kriegsende im Vogtland erlebte. Eine Zeit, die auch etwas mit sich brachte, was sie vorher so nicht kannte: Zeit zum Lesen. Sie wollte es jetzt wirklich wissen, was da schiefgelaufen war.

Die US-Amerikaner hatten den Ort befreit und sich als völlig andere Menschen entpuppt, als es die NS-Propaganda immer behauptet hatte. Eine der ersten Weisungen nach der Besetzung: Sämtliche Nazi-Literatur sollte vernichtet werden. Da räumte sie dann erst einmal ihre Büchersammlung auf. Und las. Las gerade das, was vorher die Hauptwerke des deutschen Nazismus waren: Hitlers „Mein Kampf“ und Rosenbergs „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“.

Das zweite ein geradezu esoterischer Schinken, der aber die ganzen Mythologisierung des Nazi-Reiches enthielt. Und das erste eine Ankündigung all dessen, was die Nazis dann tatsächlich getan haben – von der Vernichtung der Juden bis hin zu den kriegerischen Eroberungen im Osten für ein „Volk ohne Raum“.

Es ändert ja nichts, wenn die Gedanken eines gescheiterten Putschisten hirnverbrannt sind – aber dann eben doch Politik werden. In diesem Buch ist es freilich nicht Käthe, die diese Bücher liest und nun, nach dem Krieg, erschrocken feststellt, wie auch sie selbst all die Zeit manipuliert worden war, sondern ihre Kunstfigur Elisabeth. Auch wenn dem Briefwechsel von Inge und Elisabeth ein realer Briefwechsel zwischen Käthe Rülicke und ihrer Freundin Ursula zugrunde liegt.

Beide am selben Tag im Sternzeichen der Zwillinge geboren, lernten sie sich in der Schule kennen und schlossen eine Freundschaft – eigentlich fürs Leben. Die Briefe, die beide wechselten, hat Käthe Rülicke teilweise bearbeitet und neu zusammengestellt und aus dem Briefwechsel, den beide von 1943 bis 1948 führten, einen Briefroman gemacht, in dramatische Kapitel gegliedert: Krieg, Abrechnung und Entscheidung.

Die Abrechnung

Der Abschnitt mit den Büchern steckt im Kapitel „Abrechnung“. Und er ist tatsächlich zentral, weil er Käthe Rülickes eigenen Weg von der gläubigen Anhängerin all dessen, was in Deutschland geschah, zum Zweifeln und zum Umkrempeln all ihrer Vorstellungen zeigt. (Und zum Entdecken der großen klassischen Literatur, die sie bis dahin gar nicht kannte.)

Und damit auch etwas beleuchtet, was bis heute nur selten thematisiert wird: Wie es eine Diktatur eigentlich schafft, die Köpfe ihrer Bewohner zu manipulieren. Und zwar so, dass sie alles, was passiert, tatsächlich genau so glauben und wahrnehmen, wie es ihnen die Propaganda täglich verkauft, und nicht hinterfragen.

Ihre Freundin „Inge“ hatte schon viel früher gemerkt, dass die offizielle Propaganda mit dem, was dann tatsächlich passierte, nicht übereinstimmte. Sie war als junge Sekretärin ins besetzte Polen gekommen, in dem Moment noch durchaus gläubige Anhängerin des Regimes. Und anfangs ist man erschrocken, wie abgebrüht sie das zerstörte Warschau schildert, eben jenes Warschau, das Aurelia Wyleżyńska

in ihren Tagebuchaufzeichnungen aus der Perspektive einer Polin beschrieb.

Dabei gerät „Inge“ selbst einmal beinah in eine der Racheaktionen der SS, mit denen diese auf Anschläge aus dem polnischen Untergrund reagierte. Und am Ende ist es die Liebe zu dem niederländischen Zwangsarbeiter Gerrit, die „Inge“ die Augen öffnet für das, was tatsächlich passiert. Fast führt es zur ersten großen Verstimmung zwischen den beiden jungen Frauen, als sie in ihren Briefen deutlich wird, so deutlich, dass sie später heilfroh ist, dass ihre Briefe nicht in die Hände der Gestapo gerieten.

Einfach überleben

So wird der Briefwechsel eine doppelte Erfahrung, wie zwei junge Frauen sich aus den Verblendungen des NS-Reiches lösen – jede auf ihre Weise. Durch andere Geschehnisse angeregt. Und das in Zeiten, in denen rings um sie der Tod hauste. „Elisabeth“ verliert ihren Bruder, ihren Vater, ihren Geliebten. Später wird sie einen sowjetischen Offizier treffen, der am selben Frontabschnitt wie ihr Geliebter lag. Und in Worte fassen, wie es die Regierenden sind, die Kriege stiften, und Menschen, die sich im Leben nie Böses gewollt hätten, zu Feinden machen.

Früh schon verwenden die beiden Frauen die Formel „Bleib übrig, Zwilling“, in der ihre Hoffnung steckte, diesen Krieg zu überleben. Denn der war längst auch in ihrer Heimatstadt gekommen. Anschaulich schildert „Elisabeth“ das Bombardement Leipzigs im Dezember 1943. Bald wird ihre Sorge sich darum drehen, mit Mutter und Schwester möglichst bald herauszukommen aus der immer wieder bombardierten Stadt. Was ihr gelingt, als ein Teil der Produktion der Junkers-Werke, die den Motor für die deutschen Düsenflugzeuge herstellten, ins Vogtland ausgelagert wird.

Dorthin, wo sie dann das Ende des Krieges und den raschen Wechsel der aufgezogenen Fahnen erlebt. Und direkt bei Hitler und Rosenberg nachlesen kann, warum das alles genau so kam.

Doch der Briefwechsel – der hier nachkriegsbedingt einige Monate unterbrochen ist – geht weiter. „Inge“ gelingt es mit ihrem Gerrit noch in den frühen Nachkriegswirren in die Niederlande zu kommen, damit eigentlich raus aus dem Schlamassel, obwohl den deutschen Frauen der einstigen Kriegsgefangenen auch dort das Leben schwer gemacht wird. Und sie erlebt dort – ganz ähnlich wie „Elisabeth“ in Leipzig, die Nachkriegsnot mit kargen Nahrungsrationen, fehlendem Heizmaterial und einem blühenden Schwarzmarkt.

Es gibt kein eindeutiges Ende

Das ist eine Stärke dieses Briefwechsels, der durch Tagebucheinträge von „Elisabeth“ ergänzt ist, dass er eben auch die Umstände der Zeit zeichnet, die blanke Not, den Hunger und – in Leipzig – dann die beginnenden Reparationen, die der eh schon ramponierten Wirtschaft im Osten auch noch wichtige Maschinen und Ausrüstungsgüter entziehen.

Eine Situation, in der aus der Sekretärin „Elisabeth“ geradezu die Problemlöserin für den ganzen Betrieb wird, in dem sie arbeitet. Wo sie aber am Ende nicht bleiben wird, denn sie will ihr Abitur nachholen und studieren. Etwas, was ihr als Arbeiterkind in der NS-Zeit nie möglich gewesen wäre.

Hier begegnet sie nun der neuen Ideologie, die sie nun auf neue Weise in Konflikte mit ihrer fernen Briefpartnerin bringt. Doch darüber zerbricht ihre Freundschaft nicht. Im Gegenteil: Am Ende vereinbaren sie sich zu einem Treffen in Köln am Rhein. Zu dem aber nur „Inge“ fahren wird, denn „Elisabeth“ hat dafür keinen Interzonenpass bekommen. Der Ausklang: eigentlich tragisch. Und so hat Käthe Rülicke ihren Briefroman auch bewusst enden lassen. In dem nur zu berechtigten Gefühl, dass es hier kein eindeutiges Ende geben kann.

Teile aus dem Typoskript, das ihre Nichte Heidrun Güttel jetzt über 30 Jahre nach dem Versuch einer Veröffentlichung doch noch an einen Verlag geben konnte, lassen ein anderes Ende denken – eines, das ebenso zu Herzen geht. Es ist ein Besuch „Elisabeths“ in Warschau, im einstigen Warschauer Ghetto und in Auschwitz. Wo „Elisabeth“ dann endgültig vom Entsetzen gepackt wird, als sie die das Lager besucht. „Scham und Schande würgten mich. Die Tränen liefen mir herunter und ich lief zum Ausgang …“

Wie verführbar und manipulierbar ist der Mensch?

Diesen Schluss, den Käthe Rülicke-Weiler verwarf, hat Ute Pott, die das Buch lektoriert hat, mit in ihr Nachwort aufgenommen, in dem sie die Entstehungsgeschichte des Briefromans erläutert, der zu großen Teilen ja tatsächlich aus einem authentischen Briefwechsel besteht. Auch wenn die Brieforiginale nicht mehr existieren und nicht mehr nachvollziehbar ist, wie stark die Bearbeitung durch Käthe Rülicke war.

Eine „literarische Kunstform“ nennt es Pott. Im Anhang findet man freilich auch die Dokumente, die in den Briefen erwähnt werden – sie bilden den zeithistorischen Hintergrund dieser Briefe ab.

Und machen deutlicher, dass auch ein so bearbeiteter Briefwechsel noch authentisch erzählt, auch wenn Käthe Rülicke damit ganz bestimmt eine Botschaft ganz im Brechtschen Sinne verband: die Leserinnen und Leser zum Nachdenken zu bringen darüber, was Intoleranz, Grausamkeit und Gleichgültigkeit anrichten können und wie zwei junge Frauen, die anfangs felsenfest an die Heilbotschaften des Nationalsozialismus glaubten, durch die Realität dazu gebracht wurden, das angelernte Lügengebäude infrage zu stellen.

Was aber bei „Inge“ und „Elisabeth“ am Ende zu völlig verschiedenen Sichten insbesondere auf das führt, was in der sowjetischen Besatzungszone passiert. Gewissermaßen ist Käthe Rülickes Versuch, aus dem Briefwechsel einen Briefroman zu machen, auch ein Literatur gewordener Versuch, das Selbsterlebte zu verarbeiten und für sich selbst zu klären, wohin die Reise ihres Lebens gehen sollte. Oder schon gegangen war, denn als sie das Typoskript fertigstellte, arbeitete sie ja schon mit Bert Brecht am Berliner Ensemble.

Aber ganz offensichtlich sah sie auch selbst die Zeit noch nicht gekommen, dieses Buch dann so an die Öffentlichkeit zu geben. Sodass es nun mit 70-jähriger Verspätung erschien und trotzdem ein nach wie vor aktuelles Thema behandelt: Wie verführbar und manipulierbar ist der Mensch, wenn er in ideologischen Blasen landet und die Wirklichkeit nur noch durch die eingefärbte Brille betrachtet? Und nicht jeder hat eine gute Freundin, die einem dann mit herzlichen Briefen den Kopf wäscht und ihre Sicht auf die Dinge erzählt.

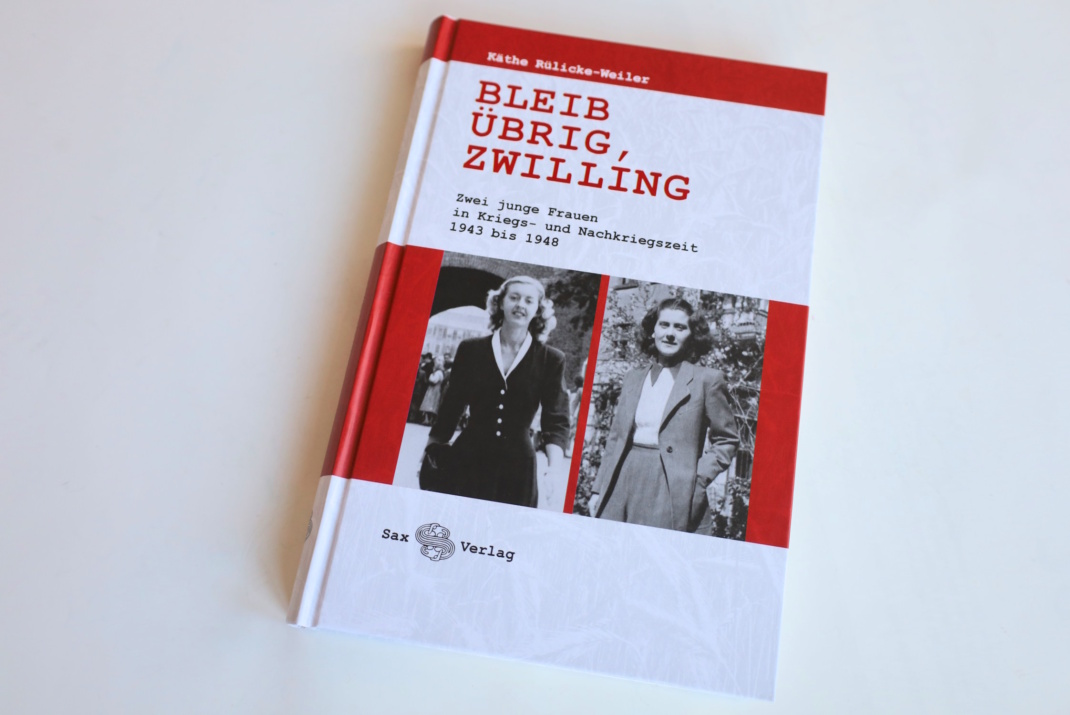

Käthe Rülicke-Weiler „Bleib übrig, Zwilling“ Sax-Verlag, Beucha und Markkleeberg 2024, 19,80 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher