In diesem Jahr jährt sich der 100. Todestag von Franz Kafka. Ein Zeitpunkt, an dem sich für gewöhnlich klärt, ob ein Autor es tatsächlich geschafft hat, Literatur für Generationen zu schreiben und sich dauerhaft als Autor in den Herzen der Leserschaft zu etablieren. Bei Franz Kafka war das schon lange klar. Obwohl der 1883 in Prag Geborene daran selbst zweifelte. Doch selbst in seinen Selbstzweifeln ist er so gegenwärtig, dass sich Leserinnen und Leser immer wieder darin wiederfinden können.

Natürlich liegt das auch an den Zeiten und Zuständen, in denen wir leben und die ja nur die Fortsetzung der Zeiten und Zustände sind, in denen Kafka sich als Versicherungsbeamter in Prag durchschlug. Ein Job, den er beschrieb, wie heute Millionen Andere ihren Job ebenfalls beschreiben würden: „Mein Dienst ist lächerlich und kläglich zugleich … ich weiß nicht, wofür ich das Geld bekomme …“

Doch er hielt an diesem Dienst lieber so lange fest, bis er aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Dass er von seinem Schreiben würde leben können, das glaubte er selbst nicht. Und es stimmt ja auch: Seine Texte brauchten Zeit, um von den Leserinnen und Lesern erkannt zu werden.

So wie es den wirklich großen Autoren meistens geht. Sie erschließen neue Welten und Sichtweisen, erzählen von unerhörten Dingen. Aber wenn das zuvor keiner getan hat, dann braucht es oft Jahre oder Generationen, bis die Botschaft auch das breite Lesepublikum erreicht.

Da hilft nicht mal der fachkundige Jubel eines Kurt Tucholsky, den Caroline Vongries natürlich auch zitiert: „Wenn ich das unheimlichste und stärkste Buch der letzten Jahre aus der Hand lege, so kann ich mir nur schwer über die Ursachen meiner Erschütterung Rechenschaft ablegen“, schrieb Tucholsky über das 1925 postum erschienene Fragment „Der Prozess“.

Wenn man Geschichten nicht zu Ende erzählen kann

Eins der viele Fragmente, die auch Kafka selbst deprimierten, weil er sich außer Stande sah, sie zu Ende zu schreiben. Aber vielleicht ist gerade dies das Frappierende an diesen Fragmenten – dass sie eigentlich keine sind. Dass sie etwas vorwegnehmen, was längst zum stilistischen Mittel vieler Autoren geworden ist: ihre Helden in unaufgelösten Situationen zurückzulassen. Denn das Leben ist nun einmal nicht voller klarer Enden.

Nicht mal die Liebe, in diesem Fall die zu Felice Bauer, mit der sich Kafka 1914 verlobt hatte und schon im Juli 1914 nach „einem Gerichtshof im Hotel“ wieder entlobte. Und dann schrieb er „Der Prozess“.

Der eben auch seine tiefe innere Verunsicherung spiegelt. „Entgegen dem unauffälligen äußeren Lebenslauf ist das Innenleben des jungen Mannes kompliziert, von Selbstzweifeln, Minderwertigkeitskomplexen und Schuldgefühlen geprägt“, schreibt Vongries in dieser kleinen, taschenkompatiblen Kafka-Biografie. „Franz fühlt sich fremd – in der eigenen Familie, in der Schule und Universität, später im Beruf, in Beziehungen zu Frauen, im Leben überhaupt.“

Etwas davon ließ er ja in seinem 1919 geschriebenen „Brief an den Vater“ durchblicken, den Kafkas Vater (den Kafka als impulsiv und jähzornig beschreibt) aber nie zu lesen bekam. Er erschien erst postum 1952. Und viele Männer dürften sich darin wiedererkannt haben. Sofern sie überhaupt lesen und wissen wollen, warum ihnen so vieles im Leben kafkaesk vorkommt.

Wo findet man noch Stille?

Kafka brauchte die Stille und Einsamkeit der Nacht, um diese letztlich so stringenten Erzählungen zu schreiben. Manchmal regelrecht im Rausch. Und dann wieder erschüttert darüber, dass die Geschichte einfach kein Ende ergeben wollte. Caroline Vongries skizziert seine Familienverhältnisse natürlich genauso wie seine Freundschaften mit den jungen, kritischen Köpfen Prags, zu denen ein Rilke genauso gehörte wie ein Kisch oder Kafkas Freund Max Brod, dem wir die Rettung seiner handschriftlichen Manuskripte verdanken.

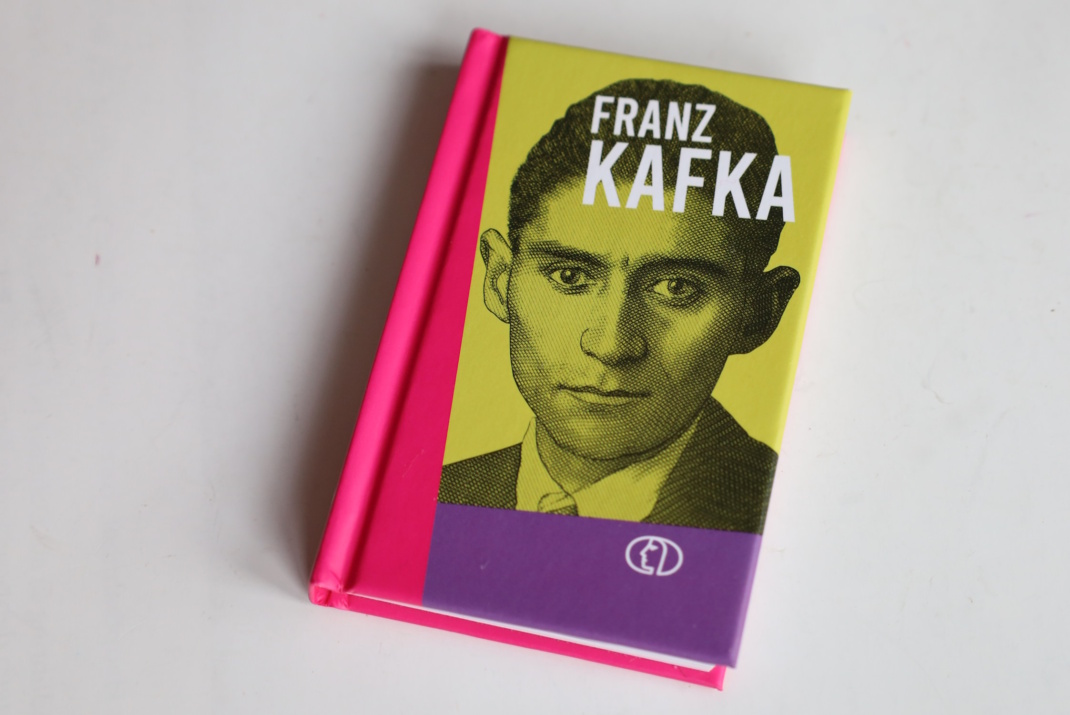

Da und dort werden auch Kafkas Lebensorte ins Bild geholt. Und Zitate belegen seine starke Wirkung schon auf die lesenden Zeitgenossen, aber auch auf Autorinnen und Autoren, die das 20. Jahrhundert prägten. Das Büchlein ist für alle, die sich vor dicken Büchern (noch) fürchten, ein knapper und pointierter Überblick über das Leben des Autors, der keinen Geringeren als Goethe als den zu erreichenden Maßstab empfand, obwohl seine eigentlichen Verwandten in der deutschen Literatur Kleist und E.T.A. Hoffmann waren.

Auch das zwei Autoren, die wussten, dass wir anders denken, als wir reden, und anders reden, als wir schreiben. Deswegen die nächtliche Einsamkeit, die Kafka zum Schreiben brauchte. Diese Stille, die er in seiner Eremitage in der Goldenen Gasse fand, die es ihm ermöglichte, ganz in das Schreiben einzutauchen und konzentriert zu schreiben, manisch geradezu, schreibt Vongries.

Aber genau da beginnt das, was Autoren manchmal verzweifeln lässt, wenn der Schreibfluss sie nicht mitnimmt und die Kreativität auf einmal wie verschlossen ist. So ganz gewöhnlich war eben auch Kafkas Leben nicht. Denn wenn man – auch in dieser Kürze – genau hinschaut, lebte er ganz ähnlich wie seine Helden. Oder mit einem Zitat aus seinem Tagebuch unterlegt: „Mein Leben ist das Zögern vor der Geburt.“

Mit dem Büchlein kann man ihn kennenlernen, vorläufig. Denn um ihn tatsächlich zu verstehen, sollte man dann doch eins seiner Bücher lesen. Vielleicht im Zug nach Prag. Oder auf der Arbeit, wenn man – wie Kafka – so eine lächerliche Arbeit hat, bei der man nicht weiß, wofür man sein Geld eigentlich bekommt.

Karoline Vongries „Franz Kafka“ Buchverlag für die Frau, Leipzig 2024, 6 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher