Gedichte sind offene Briefe. Denn sie erzählen vom Eigentlichen, dem, was Menschen wirklich berührt. Und deshalb spielen sie in Umbruchzeiten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auch wenn man das in Deutschland mit dem Allerheiligenblick auf Lorbeerkränze und Elfenbeintürme deutlich anders sieht als in Polen, wo augenscheinlich eine größere Leserschaft noch weiß, warum Gedichte so wichtig sind.

Im Interview mit seinem Übersetzer Bernhard Hartmann bringt es Krzysztof Siwczyk auf den Punkt, wenn auf seine eigenen Anfänge als Dichter in den 1990er Jahren zu sprechen kommt und das Rebellische, das damals in der polnischen Dichtung Fuß fasste, nachdem jahrhundertelang gegolten hatte, dass sie von Heimat, Nation und Freiheit zu singen habe.

Alles urpolnische Themen und nur zu verständlich in einem Land, das immer wieder zur Beute raublüsterner Nachbarn geworden ist und lange auf seine nationale Eigenständigkeit warten musste. Und in Zeiten der kommunistischen Herrschaft bekam das Thema Freiheit noch ganz andere Nuancen.

Die Erwartungen des Publikums und die Ansprüche der Dichter ergänzen sich also auf gewisse Weise. Aber ebenso verständlich war dann, dass den jüngeren Dichtern die „Überzeugung von den ‚Pflichten‘ des polnischen Dichters, der vor allem im Namen der von der Politik gequälten Nation zu sprechen haben“, „zum Hals heraus“ hing.

Die Flüchtigkeit unseres Daseins

Ein jedes Ding hat seine Zeit, könnte man sagen. Auch wenn trotzdem die Frage steht, ob Dichtung sich überhaupt so in Dienst nehmen lassen darf. Oder damit nicht eigentlich ihr Ureigenstes verrät, das Siwczyk mit der Suche nach den „universellen Mechanismen“ beschreibt, „die unser flüchtiges Dasein bestimmen.“

Das können zwar auch Erzählungen und Romane, wenn denn ihre Autoren die Fähigkeit zur poetischen Wahrnehmung und Beschreibung der Welt besitzen (und das sind wirklich rare Geschöpfe). Aber natürlich eignen sich Gedichte, die naturgemäß auch zur Verdichtung und zur dichten Atmosphäre zwingen, dazu viel besser. Sie können, wenn sie gut sind, den Moment erfassen, den wir mit allen Sinnen tatsächlich erleben. In verwirrender Weise, darf man betonen.

Denn die besten Dichterinnen und Dichter sind sich dessen nur zu bewusst, dass alles, was wir wahrnehmen, aufgeladen ist mit Emotionen und Interpretationen. Unseren eigenen Interpretationen. Wir lesen die Welt und alles, was uns passiert, immer als Interpretation. Und die meisten wissen das oder spüren es zumindest. Die Welt ist hochkomplex, immerfort in Bewegung und oft einfach nur rätselhaft.

Was eigentlich der schönste Moment ist im Da-Sein (auch wenn einige Leute wie die Blöden gegen alle Formen der Uneindeutigkeit anrennen wie die Stiere). Gerade weil alles ungewiss und immer wieder uneindeutig ist, ist Veränderung überhaupt denkbar. Und sind wir dazu gezwungen, uns die Welt zu erzählen, Narrative zu finden für das, was uns geschieht. Und das tun alle jederzeit, auch wenn es die Scheuklappenträger vehement abstreiten würden.

Die kolossale Verzweiflung des Augenblicks

Es passiert in jedem Moment. Und jene, die sich als Dichter begreifen, schreiben es dann auf – gern aufs nächste Fetzchen Papier, bevor der flüchtige Gedanke, das beeindruckende Bild, diese Ahnung von etwas wieder verschwinden. Was sie ja leider tun. Das Poetische in unserem Leben ist höchst flüchtig. Auch wenn unsere Sprache (auch die polnische) sich bestens dazu eignet, diesem flüchtigen Ausdruck zu geben. Und es damit sagbar zu machen. Und damit auch einem Lebensgefühl eine Sprache zu geben.

So wie es Krzysztof Siwczyk in mittlerweile 15 Gedichtbänden getan hat, aus denen Bernhard Hartmann eine kleine Auswahl getroffen hat. Es sind Gedichte aus den Jahren 1995 bis 2021, durchaus unterschiedliche Gedichte, die sich jeweils auf neue Weise der verwirrenden Nähe des Lebens widmen, mal fast aphoristisch wie in „Mittel zum Leben“, ein andermal wie eine große, traurige Elegie auf die Vergeblichkeit, aus der Leben ja letztendlich besteht.

Was die einen resignieren lässt, die anderen seufzen und Gedichte schreiben. So wie in „Voliere“: „manche tagesanbrüche sind still vom raureif / der dir hochkommt wie der über die mundwinkel gespannte / rand des blattes der kalte leichenzug / eines ausgehungerten vogelschwarms öffnet den körper der rede so ist es / immer in der zeit der stagnation kolossale verzweiflung des augenblicks …“

Enthalten ist dieses Gedicht in dem 2016 erschienenen Band „Klarblick“, stammt also nicht aus jenen alten Zeiten der sozialistischen Erstarrung. Stagnation beherrschen auch andere Parteien und politische Streber. Denn – siehe oben – es sind viele, die die Welt zur Eindeutigkeit verdammen wollen und alles niederstampfen möchten, was davon abweicht. Sie versetzen ganze Länder in Lähmung und Dummheit. Und das ist nun einmal nicht nur in Polen so.

Die Entropie der Welt

Wenn Krzysztof Siwczyk in die Welt schaut, sieht er überall eine (politische) Entropie am Werk, lauter nagende Kräfte, die das so mühsam Aufgebaute wieder zerstören wollen. Im Interview mit Hartmann sagt er: „Die Dichter haben die gleichsam mimetische Pflicht, die Entropie der Welt zu bezeugen, einer Welt, die ihre Gestalt eben in der Literatur wiedergewinnt. Meine Pflicht besteht darin, die Balance zu halten zwischen dem Wissen über den Zerfall und der Hoffnung, dass ich mit diesem Wissen nicht allein bin.“

Der Dichter als Tröster. Ist das nicht die älteste aller Rollen?

Eine, die die ach so verwirrten Bewohner der Gegenwart genau bei dieser Verwirrung abholt und ihnen sagt: Es ist gut. So ist die Welt und so ist das Leben. Das passiert uns allen.

Oder etwas verdichteter mit den Worten von Krzysztof Siwczyk aus „Leben im Manöver“: „Erstaunlich, wie leicht alles genommen wird, / seit es kein Maß mehr gibt für das Wunder / der diskreten Invention großer Worte in die Welt / der kindischen Regungen eines kleinen Fantasten.“

Kein Wunder, dass sein letzer Gedichtband – „Krematorien I / II“ – dann ganz ans Eingemachte geht: „… wenn alles sinnlos ist / Die letzte Renovierung / Das letzte Auto / Das letzte Aufbäumen …“ („Malen und Darstellen“) Ja, was dann? In einer Welt, in der die alten Heilsversprechen nicht mehr funktionieren und der Glaube eher zum Mittel der Vereinzelung und Ausgrenzung gemacht wird? Trost also nicht zu kaufen ist, nirgendwo? Orientierung erst recht nicht, im Gegenteil.

Wenn es leise wird in der Küche …

„Er fuhr in die Erde wie die Stechgabel bei der Kartoffelernte, / völlig umsonst, seine Frau murmelte / Flüche über den Sarg, / das Kind war mein Rauchkumpan, / so viel erinnere ich mich.“ („Gedicht“) – Es ist nur eine Strophe aus einem Gedicht, das schon mit der Frage beginnt „Was ist schon dabei herausgekommen?“

Wir ziehen ja gern Bilanz am Ende. Weil man da so macht. Weil es uns so eingetrichtert wurde, dass ein Leben eine Summe ergeben muss. Obwohl wir wissen, dass es nicht stimmt. Dass es tatsächlich nur aus all den Dingen besteht, die wir wahrnehmen. Unverbunden, zufällig, oft genug belanglos.

Denn was Belang hat, das bestimmen wir selbst. Indem wir zum Zeugen unseres eigenen Da-Seins werden. Hinschauen und registrieren. Und vielleicht so etwas darin finden wie Sinn. Oder auch nur den Hauch einer Erinnerung, die uns anrührt. Die irgendetwas anklingen lässt. „Das Gedicht ist mein Zeuge.“

Wer nichts bezeugt, hat nichts erlebt. So einfach könnte man das sagen. Wir machen unsere Leben selbst zur Legende – im ganz ursprünglichen Sinn: zu dem, was wir darüber erzählen können und wahrgenommen haben. In jedem Moment steckt eine Legende: „Die Legende hat ein bestimmtes Maß, über das wir nicht hinauskommen. / Eine blasse Interpretation wie das zerknitterte Laken nach Abholung der Leiche, / wenn es leise wird in der Küche, die Törtchen gut gehen / und der gemeinsame Kaffee die Schnittchen ankündigt …“ („Kleine Legende“) Das Leben geht weiter. „Der Arbeitsrückstand wird aufgeholt.“

Was das mit mir zu tun hat …

Was bleibt – und was der Dichter festhält – ist der Moment, der uns daran erinnert hat, dass wir nur Gast sind in dieser Welt und alles vergeht. Und dass nur wir dem, was passiert, so etwas wie eine Geschichte geben, merken, „was das mit mir / zu tun hat.“ („Metaphern und Vergleiche“)

Da wird es nämlich erst spannend mit dem Leben, wenn man zulässt, dass so ein verquerer Gedanke sich festsetzt: Dass das alles mit mir zu tun haben könnte. Dass es einen trifft und betrifft. Und man trotzdem einfach schulterzuckend weggehen könnte, wie das Viele so gern tun.

Aber dann haben sie auf jeden Fall die eindringliche Poesie des Lebens verpasst. Aber wer will schon poetisch leben, wenn er auch Geschäfte machen kann? Sich also keine Gedanken machen muss über den Tag und wie man ihn anfängt? „Das Ratifizieren eines weiteren Tags und das Öffnen der Augen / erfolgen ohne letzte Begründung und Diskussion …“ („Endanfänge“)

Auch das ist Poesie – neben dieser leisen Hochachtung der Vergänglichkeit: die zur Geschichte werdende Bescheidenheit. Dem Nicht-so-wichtig-Nehmen. Das in solchen Wortmonstern wie „Ratifizieren“ steckt. All dem schillernden Klamauk von Leuten, die ihr steifes Tun für unersetzlich und außerordentlich halten.

Als wäre es nicht genauso für die allwaltende Entropie bestimmt, die man durchaus frustriert registrieren kann. Oder mit der beruhigenden Gewissheit, dass es allen und allem so geht. „Dann bringt der Verlust keinen Schaden / sondern bereitet Erleichterung …“ („Verwandlungen“)

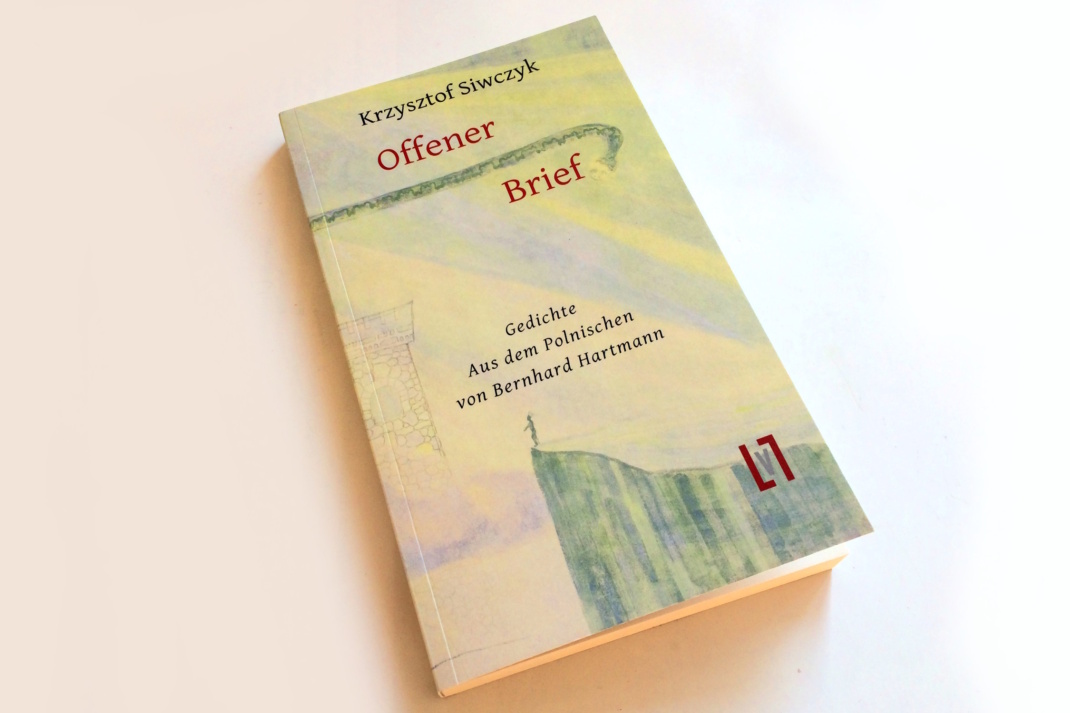

Krzysztof Siwczyk „Offener Brief“, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2023, 19,95 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher