Wer nichts erlebt hat, der hat auch nichts zu erzählen. Das ist das Problem der meisten unserer deutschen Kommentatoren in großen Medien, die sämtlich eine mittelklassige Laufbahn hinter sich und nie erlebt haben, wie das ist, wenn man wirklich arm ist und sich von ganz unten hocharbeiten muss. So wie Charles Dickens, dessen große Romane heute noch in jedem gut sortierten Bücherschrank stehen. Dass er auch mal Journalist und Herausgeber war – hier kann man es nachlesen.

Das Buch ist eine Auswahl. Eine ganz kleine. Denn als Journalist war Dickens genauso fleißig wie als Schriftsteller. 1850 gründete er seine eigene Zeitschrift „Houshold Words“, die bis 1859 erschien, ab 1859 gab er „All the Year Round“ heraus. Er nutzte beide Blätter, um auch seine Romane in Fortsetzungen zu drucken. Aber es erschienen darin auch Erzählungen, Reportagen, Reisebeschreibungen, Essays, Satiren, Glossen und Kommentare zum Zeitgeschehen, wie Michael Klein im Nachwort erzählt, der die Texte für diesen Band ausgewählt und übersetzt hat.

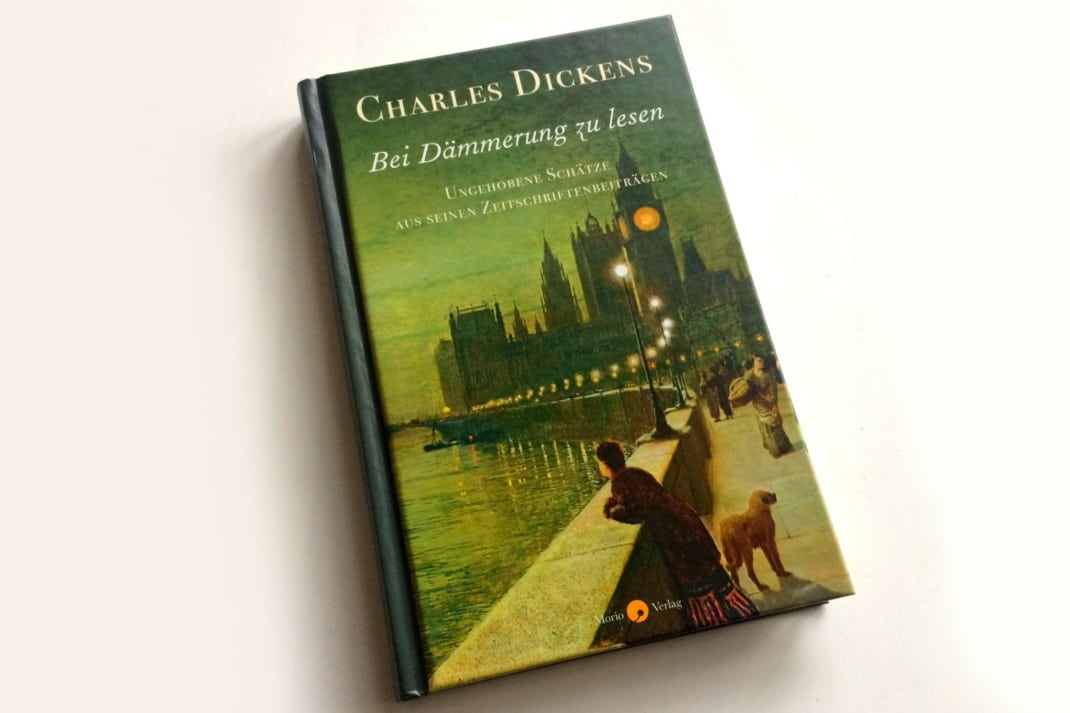

Der Band bereichert die Buchreihe „Klassische Literatur im schönen Gewand“, die er im Morio Verlag herausgibt und in der schon Arthur Conan Doyle (hier gleich noch einmal), Walter Scott und Mary Shelley erschienen sind, mit Texten, die anderswo in der Regel nicht zu lesen sind.

Weihnachten im Eis

Charles Dickens beherrschte wie sein berühmter französischer Zeitgenosse Honoré de Balzac die große Form genauso wie die kleine. Und er wusste genauso wie dieser, dass ein guter Stil auch die Voraussetzung dafür darstellt, dass Texte in Zeitungen und Zeitschriften gelesen werden. Dass der Graben zwischen literarischem Schreiben und journalistischem Schreiben nicht so groß ist, wie es manchmal scheint. 1846 war er ja sogar Mitgründer für eine richtige Tageszeitung, „The Daily News“, die bis 1930 in London erschien.

Die kleine Auswahl in diesem Buch stellt Dickens von seiner feuilletonistischen Seite vor. Und als Co-Autor im besten Sinne, denn er wusste gute literarische Ideen von schreibenden Kolleginnen und Kollegen sehr wohl zu schätzen, arbeitete sie aber nur zu gern um, damit sie knackiger wurden, kürzer und stilistisch ausgefeilt. Drei solcher Texte findet man im Buch: darunter die liebevolle Erzählung eines älteren Herren, der über seinen „Freund aus Mahagoni“ erzählt, einen Hutständer, der das ganze Leben einer englischen Familie über 15 Jahre zu berichten weiß. Die Geschichte selbst stammt von Mary Boyle.

Als er 1850 mit Robert McCormick gemeinsam „Weihnachten im Eis“ schrieb, hofften die Engländer noch, dass die Polarexpedition von John Franklin gut ausgehen möge. McCormick hatte Jahre zuvor eine Südpolexpedition auf denselben Schiffen mitgemacht, mit denen Franklin zum Nordpol aufgebrochen war. Erst 2014 und 2016 wurden die beiden Schiffe der Franklin-Expedition gefunden. Logisch, dass die von Dickens und McCormick geschriebene Geschichte voller Hoffnung ist, Franklins Expedition möge doch noch gut ausgehen am Ende.

Was andere nicht sehen wollen

Aber Dickens scheute sich nie, wirklich hinzuschauen. Illusionen waren nicht sein Ding. Dazu hatte er schon als Kind die Londoner Wirklichkeit zu gut kennengelernt. Denn wer arbeiten muss, weil sonst die Familie nicht über die Runden kommt, der sieht jene schäbige Wirklichkeit, die sich die Gutverdienenden und Wohlbetuchten gern vom Leibe halten. Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn.

Aber als 1850 die Debatte um die Verlegung des Londoner Viehmarkts in Smithfield diskutiert wurde, machte sich Dickens zusammen mit William Henry Wills auf, um sich die Zustände auf diesem Viehmarkt mit eigenen Augen anzuschauen. Das Ergebnis konnten die Leser in „Mitten in London“ nachlesen, leicht literarisch abgewandelt, mit einem englischen Farmer als Helden, der sich alle Mühe gegeben hat, seine Kühe nach allen Regeln der tiergerechten Haltung aufzupäppeln und dann möglichst teuer in London zu verkaufen. Aber was er dort zu sehen bekommt, ähnelt auf frappierende Weise den Zuständen in der heutigen Massentierhaltung und -schlachtung.

Unsere heutigen Diskussionen sind also auch schon uralt. Und so erzählt diese Geschichte auf einfühlsame Weise davon, wie schwer es ist, inakzeptable Zustände in einer vom reinen Profitdenken getriebenen Gesellschaft abzustellen.

Etwas, was Dickens auch in der launigen Geschichte „Gesunder Menschenverstand auf Rädern“ durchexerziert, in der es um die berühmten Londoner Droschken und ihren Zustand geht. Auch hier hatten ihm andere zugearbeitet. Aber mit dem ihm eigenen Witz hatte er der Geschichte einen ironischen Dreh verpasst, sodass die Leser sich durchaus fragen durften, warum sich an den unhaltbaren Zuständen tatsächlich nichts änderte.

Tausend Humbugs und mehr

Antworten werden sie möglicherweise in einer Märchen-Satire „Tausendundein Humbug“ gefunden haben, die 1855 erschien und in der Dickens die damalige Politik der Regierung unter Lord Palmerston ins alte Persien versetzte und mit Erzählerfreude zeigte, dass die 40 Räuber vielleicht doch kein Märchen aus dem Orient waren, sondern ein Stück korrupter englischer Realität.

In „Sonntag“ zeichnete er nicht nur mit viel Liebe das Sonntagsleben der Londoner, sondern zeigte auch auf sehr freundliche Art, was für eine Verlogenheit seitens der Kirche und konservativer Kreise es war, den Armen in der Stadt, die sich sechs Tage lang bei harter Arbeit auf den Sonntag freuten, auch noch dieses Stück Freiheit durch Verbote zu nehmen. Auch das seltsamerweise eine Diskussion, die wir heute – leicht abgewandelt – immer noch haben. Mit derselben verachtungsvollen Sicht reicher Hagestolze auf die Leute ganz unten in der Pyramide, die man blank allen Wissens einfach mal zu Sozialschmarotzern erklärt.

Da merkt man eigentlich erst, wie wenig Dickens heute in unseren Medien und Bestsellerlisten steckt. Als wären die Armen und Gedemütigten einfach verschwunden, unsichtbar geworden. Als würde der ganze Snobismus der Reichen heute quasi auf unsichtbarer Dienstleistung beruhen, vollzogen von Dschinns und anderen Geistern, nur nicht von Menschen, die man mit Almosen abspeist, miesen Arbeitsbedingungen, prekären Verträgen und der gesetzlich verankerten Angst, irgendwann nicht mehr funktionieren zu können.

Scrooge liest keine Weihnachtsgeschichten

Erstaunlich, aber dieser Dickens ist noch immer modern. Und zwar nicht nur mit seiner „Weihnachtsgeschichte“, die jedes Jahr in dutzenden neuen Ausgaben erscheint und aus der die Scrooges in dieser Welt trotzdem nichts lernen, weil Mitleid nicht zu den gepflegten guten Manieren dieser Leute gehört. Dickens aber kannte die Welt der Armen. Und er kannte die Manieren der diversen Klassen, die es zu seiner Zeit natürlich auch schon gab und wo sich die Scrooges gar nicht bremsen konnten, andere Leute damit zu unterhalten, wie sie neulich wieder mal zu einem Haufen Geld gekommen sind.

So wie in der Nicht-Geistergeschichte „Bei Dämmerung zu lesen“. Aber selbst die jungen Bräute beim Stelldichein mit dem „Jungen Liebling junger Damen“ schwärmen davon, was für eine reiche Partie der Schönling demnächst machen wird.

Da ahnt man ein wenig, warum es in so einer Gesellschaft mit dem „Gesunden Menschenverstand“ nicht so weit her ist und gerade die Leute, die sich zu Macht und Einfluss durchgedrängelt haben, meist gar kein Interesse daran haben, die Dinge in Ordnung zu bringen. Eher bevorzugen sie, die so von Reformen begeisterten Störenfriede mit deftig angerichtetem Humbug zu füttern, bis die auch noch die letzte schöne Phrase geschluckt und gekaut haben. Und ganz der Überzeugung sind, sie hätten eine herzhafte Mahlzeit mit „Bildungsbrocken“ drin genossen. Aber wie das so ist in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht: Bevor Scheherazade sich um ihren schönen Hals redet, schneidet ihr lieber Bruder ihr lieber das Wort ab und schickt sie zu Bett.

In Dickens’ Humbug-Geschichte heißt sie sprechenderweise Hansardade, nach Hansard, den offiziellen protokollarischen Aufzeichnungen der Sitzungen des britischen Parlamentes. So wie Dickens in der ganzen Geschichte aus seinen Erfahrungen als Parlamentsstenograf im Jahr 1829 schöpfen konnte. Am Brexit hätte er ganz bestimmt seine Freude gehabt, denn das wäre dann für ihn ganz gewiss der Tausendundzweite Humbug geworden, ohne dass sich am orientalischen Personal auch nur viel geändert hätte.

Da und dort sind in der Vergangenheit auch schon einige journalistische Arbeiten von Dickens ins Deutsche übersetzt worden. Aber dieses Büchlein zeigt, wie unentdeckt dieser begabte Zeitschriftenautor tatsächlich noch ist. Und vor allem, wie gegenwärtig die Themen sind, die ihn schon vor 120 Jahren ärgerten und dazu brachten, die ganz spitze Feder herauszuholen.

Charles Dickens „Bei Dämmerung zu lesen. Ungehobene Schätze aus seinen Zeitschriftenbeiträgen“, Morio Verlag, Heidelberg 2022, 26 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

“Wer nichts erlebt hat, der hat auch nichts zu erzählen.”

Das ist ein altert Topos, der immer wieder ins Textfeld geführt wird. Die Frage ist: Stimmt er? Und was sind seine Implikationen? Ich würde mal behaupten: Dieser Topos verstellt uns den Blick auf Literatur mehr als er ihn schärft. Nehmen wir einfach mal Flaubert, der mindestens ebenso große und lebenssatte Romane wie Dickens schrieb. Flaubert erklärte: “Ich muß kein Ei in der Pfanne gewesen sein, um ein Ei in der Pfanne beschreiben zu können.”

Oder denken wir an Immanuel Kant, der nie aus Königsberg raus kam, aber sich unglaublich viele Informationen über die Welt geben ließ von den Seeleuten, die er regelmäig zum Gespräch traf und deren Wissen er in seinen Texten verarbeitete

Andersherum: Was bringt uns die Erfahrungswelt bzw. der Glaube, man müsse das, was man beschreibt, auch erlebt haben? Sie bringt uns eine ausgeleierte Authentizitätsprosa. Migranten schreiben migrantische Geschichten, Politjournalisten Romane über den politischen Hauptstadtbetrieb etc.pp. Wer will das lesen? Viele, ich weiß. Aber das beantwortet nicht die Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Topos vom Erleben und Erzählen. Es gibt nicht wenige Autoren, die halten sich fern von den Dingen über die sie schreiben. Mal ganz zu schweigen von jenen, die historische Romane verfassen. Die haben Archive, Quellen, Literatur, gewiss, aber erlebt haben sie die Zeit, über die sie schreiben, meist nicht. Manchmal ist der Erfahrungsmangel die größte Beflügelung der Phantasie.