Mit der Entstehung und der Wirkung des Films „Jud Süß“ im Nazireich haben sich schon mehrere Bücher beschäftigt. Dass der Film und sein Regisseur aber auch noch nach 1945 die Gemüter zum Kochen brachte, wurde bislang kaum näher beleuchtet. Obwohl gerade dieses Kapitel eine Menge erzählt über den schwierigen Umgang (West-)Deutschland mit dem Erbe der NS-Zeit.

Ostdeutschland kommt in Bill Nivens Buch eher nur punktuell vor, denn natürlich spielte sich die Haupthandlung um Veit Harlan im Westen ab – vor Gericht, in Kinos, auf der Straße und in der Presse.

Und das hat, wie Bill Niven schon früh feststellt, sehr viel mit der Person Veit Harlan zu tun, der sich schon ab 1945 darum bemühte, seine Rolle bei der Entstehung des Films umzudeuten, sich regelrecht zum Opfer von Propagandaminister Goebbels zu machen und – anders als so mancher Kollege, der sich einst den Nationalsozialisten angedient hatte – öffentlich reinzuwaschen, was in seinem Fall in zwei große Hamburger Gerichtsverhandlungen mündete, an deren Ende tatsächlich so eine Art Reinwaschung stand.

Aber mit dem Prozess ist Bill Niven auch mittendrin in einer westdeutschen Gesellschaft, in der nicht nur Künstler, die sich dem NS-Reich angedient hatten, versuchten, ihre Kariere ungebrochen fortzusetzen. Gerade im Staatsdienst und in den Gerichten saßen noch jahrelang viele einst treue Diener des Nationalsozialismus.

Und mit dem Vorsitzenden Richter Walter Tyrolf hatte Harlan eben auch einen Richter, der auf durchaus eindrucksvolle Karriere in der NS-Zeit zurückblicken konnte. Und der geradezu exzellent vormachte, wie man in der Urteilsfindung genau die Aspekte ausblenden kann, die tatsächlich die Verantwortung des Regisseurs Veit Harlan beleuchtet hätten – und sein Schuldigwerden. Was in diesem Fall auch dazu führte, dass die Wirkung des Films „Jud Süß“ regelrecht in Abrede gestellt wurde.

Verschwindet Schuld, wenn ein Regime grundsätzlich gewalttätig ist?

Wenn man keine Kausalität sehen kann oder will zwischen dem Film, der ja geradezu die filmische Illustration der Nürnberger Rassengesetze war, dann verschwindet die Schuld derer geradezu, die diesen Film produziert haben. Bill Niven bringt es mit den Sätzen auf den Punkt: „Die Auswirkung von Propaganda wurde dadurch negiert. Weil Gewalt eingebauter Bestandteil des NS-Systems war, wäre es auch ohne ‚Jud Süß‘ zu Gewalttaten gekommen – so die Meinung des Gerichts.“

Dass der Film sogar gezielt eingesetzt wurde, um die Vernichtungspolitik gegen die Juden zu legitimierten und stereotype Vorurteile gegen Juden filmisch wirksam zu inszenieren, verschwindet dann geradezu aus der Argumentation. Dann bleibt da nur noch das arme Würstchen von Regisseur übrig, der behauptet, der Film wäre geradezu ein Befehl des Propagandaministers gewesen und Harlan hätte gar nicht anders gekonnt als zu gehorchen.

Dass die Debatte um den Film dann freilich auch schon die heftigen Auseinandersetzungen der 1968er-Bewegung vorwegnahm, zeigt Niven eben auch. Denn auch in den 1950er Jahren war ein Teil der westdeutschen Gesellschaft nicht mehr bereit, diese faulen Ausreden zu akzeptieren. Und als dann Erich Lüth gar offiziell zum Boykott aller neuen Harlan-Filme aufrief, geriet der Streit zu einer Diskussion um das Thema, über das heute wieder debattiert wird: die Meinungsfreiheit.

Das Recht auf Gegenrede

Aber eben nicht in Bezug auf Harlan und die zunehmend rechtsradikale und antisemitische Unterstützung, die er aus einigen Teilen der Bundesrepublik erhielt, sondern in Bezug auf Lüth und die Frage, ob ein öffentlicher Aufruf, Harlans Filme zu boykottieren, von der Meinungsfreiheit im Grundgesetz gedeckt ist oder nicht. Eine Frage, die gar nicht justiziabel geworden wäre, hätte Harlan nicht die Klage gegen Lüth angestrengt.

Das Bundesverfassungsgericht ließ sich viel Zeit mit dem Urteil, stellte am Ende aber klar, dass auch Leute wie Harlan aushalten müssen, dass „in einer für das Gemeinwohl wichtigen Frage“ öffentlich gegen sie geredet wurde und deutlich und medienwirksam Position bezogen wurde.

Denn Meinungsfreiheit bedeutet nun einmal, dass auch gegenteilige Positionen ein Recht auf Gehörtwerden haben. Harlan hätte ja selbst dagegen reden können. Aber lieber machte er es wie viele heutige Rechtslastige: Er suchte den juristischen Weg, um den politischen Gegner mundtot zu machen.

Es kommt einem doch einiges vertraut vor an diesen alten Kämpfen, die die frühen Jahre der Bundesrepublik prägten. Einer Bundesrepublik, die sich eben nicht nur in die schöne heile Welt von Heimatfilmen zurückzog, sondern in der auch Menschen sich zu Wort meldeten, die sich mit der Reinwaschung der alten Mitläufer nicht abfinden wollten. Und schon gar nicht mit der Verharmlosung dessen, was sie getan haben.

Denn Propaganda wirkt. Und zwar weit über den Tag ihres Einsatzes hinaus. Sie zielt auf die Köpfe und die Bilder, die Menschen von der Welt haben. Weshalb Niven ja im ersten Kapitel auch die Frage diskutiert, wie sehr Harlan für den Film und einzelne Szenen selbst verantwortlich war, wo ihm Goebbels in die Arbeit geredet hat und was auf seinem eigenen Mist gewachsen ist.

Regisseure können sich nicht darauf hinausreden, ihnen hätte da jemand etwas ins Drehbuch geschrieben. Wie Szenen dann tatsächlich inszeniert werden und wirken, das liegt ganz allein ihrer Hand.

Wirksame Propaganda bis heute

Dass der Film als Propaganda gegen Juden und Israel immer noch funktioniert, macht Niven mit dem Blick auf den Nahen Osten deutlich, wo Harlans Kunstwerk mindestens bis in die 1970er Jahre hinein in Ländern wie Libanon, Ägypten, Syrien und Irak gezeigt wurde, um den Hass gegen Israel anzustacheln.

Denn natürlich lebt Propaganda von den Bildern, die von anderen Menschen gezeichnet werden und für typisch ausgemalt werden. Und dass „Jud Süß“ die stereotypen Bilder der Nazis von „den Juden“ reproduziert, war auch von Harlans Zeitgenossen nicht zu übersehen.

Kurz deutet Niven auch an, dass das so Wirksame an Propaganda in der Tatsache steckt, dass sie die tatsächlichen Ereignisse einfach uminterpretiert, ihnen einen anderen Dreh gibt und sie simplifiziert. Denn so ganz ohne Dramatik ist ja die wirkliche Geschichte von Joseph Süß Oppenheimer nicht.

Nicht grundlos hat Lion Feuchtwanger aus dieser Geschichte einen grandiosen Roman gemacht, in dem er die eben auch in den 1920er Jahren noch virulenten judenfeindlichen Klischees diskutiert, die einst zum Justizmord an Süß Oppenheimer geführt hatten.

Mit Feuchtwangers Roman aber hat Harlans Verfilmung nichts zu tun, die eben genau diese Klischees sogar übersteigert inszeniert. Und Niven diskutiert natürlich zu Recht die Frage, warum spätere Versuche, tatsächlich Feuchtwangers Roman zu verfilmen, immer wieder aufgegeben wurden. Und die Analyse trifft wohl zu: Jede dieser Verfilmungen hätte – weil später kommend – immer im dunklen Schatten von Harlans Propagandafilm gestanden.

Der übrigens nicht einfach verschwunden ist mit dem Ende des NS-Reiches. Schon Goebbels hatte davon hunderte Kopien anfertigen lassen, um den Film auch in den Frontkinos der Wehrmacht zeigen zu können. Und die Geschichten um die Versuche einiger Leute, mit Kopien in ihrem Besitz nach dem Krieg Geld zu machen, waren ganz bestimmt nur die Spitze des Eisbergs.

Und seit die schöne neue Digtitalwelt auch das Vervielfältigen jeglichen Filmmaterials ermöglicht, ist der Propagandastreifen noch immer präsent und wird in einschlägigen Kreisen nach wie vor konsumiert. Genauso, wie der dadurch befeuerte Antisemitismus nicht verschwunden ist, sondern immer neu befeuert wird.

Zeit für eine kommentierte DVD

Weshalb Bill Niven dafür plädiert, nicht einfach darauf zu setzen, dass mit dem Einkassieren von Kopien der Film vielleicht mal vom Markt verschwinden könnte, sondern stattdessen eine wissenschaftlich kommentierte Ausgabe herauszubringen, so wie das mit Hitlers „Mein Kampf“ passiert ist. Sodass wenigstens die Interessierten auch die wissenschaftlich erforschten Hintergründe erfahren können.

Denn natürlich reicht es nicht, den Antisemitismus zu verdammen, wenn man nicht weiß, mit welchen Stereotypen er arbeitet und wie so etwas eben auch in wirkungsvolle Propaganda verwandelt wird. Denn Harlans Ausreden versuchten ja das Eigentliche immer wieder zu negieren: Dass es seine Arbeit als Regisseur war, die diesen von Goebbels beauftragten Film so wirksam gemacht hat. Und zwar bis heute.

Die antisemitischen Ressentiments sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Das belegt jede wissenschaftliche Untersuchung dazu. Wenn aber die Rezipienten nicht wissen, wie Propaganda funktioniert und eine Geschichte zurechtbiegt, bis sie genau die Stereotypen bedient, die den Antisemitismus ausmachen, merken sie nicht, mit welchen falschen Bildern im Kopf sie durch die Welt laufen. Bilder, die dann auch Handlungen und Urteile beeinflussen, oft ganz unbewusst.

Das kann man nur an die Oberfläche holen und bewusst machen, sonst findet die Auseinandersetzung mit diesen alten Stereotypen einfach nicht statt und sie werden immer wieder virulent. Und damit missbrauchbar.

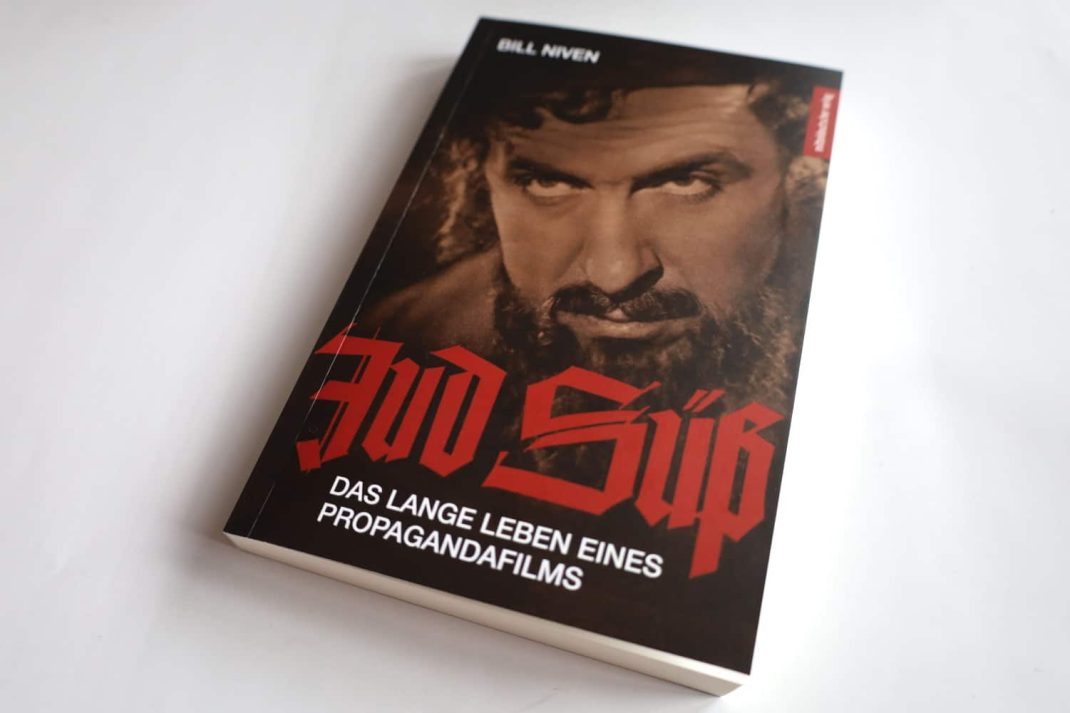

Bill Niven Jud Süß. Das lange Leben eines Propagandafilms, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2022, 18 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher