Wie reisen wir heute? Mit welchen Blicken schauen wir eigentlich auf die Welt? Oder lohnt es sich gar nicht mehr, irgendwohin zu fahren, weil sowieso alles überall gleich ist? Christoph Höhtker ist einer der umtriebigsten Reisejournalisten unserer Tage, veröffentlicht seine „Handgepäckgeschichten“ in der „Zeit“, der „Welt“ und der „Neuen Züricher Zeitung“. Geboren in einer Stadt, die es bekanntlich nicht gibt, lebt und arbeitet er heute in Genf.

Es überrascht schon, dass dieses Bändchen sich in eine Region verirrt hat, in die keine einzige seiner Reisen führt. Jedenfalls keine, die er in diesen 16 Geschichten thematisiert hat. Ein bisschen Berlin ist drin mit einem kleinen Ausflug auf den preußischen Prachtboulevard Unter den Linden. Meistens ist auch Babe irgendwie dabei als abgebrühte Begleiterin, der er seine Kommentare zum Gesehenen zuwirft wie Bälle.Sie nennt ihn Honey. Vielleicht existiert sie auch gar nicht. Manchmal driften die Geschichten auch ab in reine Phantasie. Aber Phantasie gehört zum Reisen. Denn wenn man sich nicht vorstellen kann, wie das wäre, selbst dort zu leben, bleibt alles nur Kulisse, hätte man auch zu Hause bleiben können.

Wobei auch nicht zu überlesen ist, dass Höhtker für ein Publikum schreibt, für das Reisen selbstverständlich ist. Das so selbstverständlich nach La Gomera fliegt wie nach Kopenhagen, Lanzarote oder New York. Und dem man eigentlich nichts Neues erzählen kann, weil es schon überall gewesen ist. Alles schon gesehen hat, abgehakt, abfotografiert.

Und außerdem: Die Welt ist ja längst entdeckt, kartiert und mit Etiketten versehen. Und wo alles etikettiert ist, gibt es auch nichts mehr zu entdecken. Oder? Denn die Etiketten prägen unseren Blick. Wir sehen das, was wir wiedererkennen, was wir schon tausend Mal gesehen haben. Egal, ob New York oder Wien, Lissabon oder die Provence, die sowieso längst ihren Ruf weghat, seit sie vor einem halben Jahrhundert das El Dorado der Lehrer wurde, die hier in den Ferien einmal wieder den kleinen, rebellischen Aussteiger leben durften, bevor sie in den biederen deutschen Schulbetrieb zurückkehrten.

Der verlorene Zauber der Welt

Höhtker spielt mit diesen Assoziationen und Vorurteilen. All unseren Vorstellungen von dem, was an der Welt wichtig, cool und ausgebufft ist. All diesen Großmäuligkeiten, mit denen wir uns auf Instagram oder anderswo gegenseitig Eindruck zu schinden versuchen und dabei auch gleich noch den Ton der Werbeprospekte übernehmen, das selbstgefällige Raunen, jetzt auch mal am angesagtesten oder ausgefallensten Platz der Welt gelandet zu sein: Staunt, Leute! Abenteuer, Babe!

Wäre da nicht diese stets gegenwärtige Melancholie, diese unterschwellige Trauer, die im Tonfall dieser Texte steckt. Ein Tonfall, der durchaus an die Welterkundungen eines Michael Schweßinger erinnert, der freilich etwas anders reist und Orte intensiver erlebt, weil er stets versucht, dort auch länger zu leben und zu arbeiten.

Während der Reisende, den Höhtker imaginiert, mit Rollkoffer unterwegs ist und kurzerhand EasyJet bucht, wenn es mal nach Spanien oder Portugal gehen soll. Halb Geschäftsreisender, halb Tourist. Und stets auf der Suche nach dem noch Erzählbaren von Orten, die alle schon viel zu oft beschrieben wurden, in den Himmel gelobt und in Zeitschriftenartikel zum Pflichtprogramm des modernen Reisenomaden erklärt.

Die Interpretationsschablonen im Kopf

Höhtker spielt mit diesen Stereotypen, ist im Grunde seine eigene Kunstfigur auf Lonely Planet, Darsteller unter Darstellern. Aber er ist genauso verzweifelt wie Schweßinger, mit diesem Druck zu reisen, am Ort der Sehnsucht dann unbedingt auch noch das Besondere, Unverwechselbare und Eigene entdecken und erzählen zu müssen. Obwohl er weiß, dass es das durchaus noch gibt. Auch in Genf, seiner Heimatstadt, der er gleich zwei Handgepäckgeschichten widmet. Denn auch in seiner Heimatstadt kann man reisen mit den Augen des Fremden. Oder des Einheimischen, der einmal aufmerksam mit der Linie 8 durch die verregnete Stadt fährt.

Und genauso wird der Ruhrpott mit all seinen Städten, die keinen Anfang und kein Ende haben, zum Prospekt einer Reise. Eine Reise vor allem im Kopf. Denn natürlich lebt Höhtker in unserer von Soll-Mustern bestimmten Gegenwart, in der wir ständig vergleichen, bewerten, Punkte und Likes vergeben. Und ständig im Monolog sind mit den Stimmen in uns, die uns die Vorurteile anderer Leute vorplappern, dass dieses biedere Kassel, dieses verkorkste Frankfurt, dieses architektonisch verdorbene Berlin nicht konkurrenzfähig sind.

Nicht einmal, wenn die Stewardess im Flugzeug das nächtlich ausgebreitete Berlin als New York anpreist. Würde man Genf dann mit Kalkutta vergleichen? Und ist nicht sowieso längst New York die Stadt aller Städte, mit der sich keine andere vergleichen kann? Eine Stadt, in deren riesigen Dimensionen sich der Reisende verliert, während er gleichzeitig versucht, in die Rolle eines alten ARD-Auslandskorrespondenten zu schlüpfen, der seine Abschiedsreportage aus Big Apple dreht?

Den Big Apple habe ich selbst jetzt mal hergesetzt. Als künstliches Früchtchen. Denn Höhtkers Reisen sind ja nicht nur durch all die Vor- und Abbilder aus Magazinen, Prospekten und Insta-Bilderfluten geprägt. Er hat ja auch noch all die Zitate diverser Philosophen und Musst-du-gelesen-haben-Autoren im Kopf, die uns das große Feuilleton stets als Erklärungsmuster anbietet, wie wir die Interpretation der Welt zu interpretieren haben.

Reisen in Interpretationen von Interpretationen

Wir reisen ja sogar mit Vorstellungen im Kopf herum, wie wir die Welt möglichst abgeklärt und ironisch gebrochen zu betrachten haben. Was bei Schweßinger tatsächlich schwere und tiefe Melancholie ist, ist bei Höhtker ebenso schwere und schwermütige Ironie. Das Ergebnis ist offenkundig – einerseits ein geradezu fröhliches Spiel mit den ebenso weltbereisten Lesern, denen man so augenzwinkernd zu verstehen gibt, dass all die bereisten Orte ja eigentlich nichts Dolles sind.

Da sind ja eh auch schon andere hingefahren. Und man hat jede Menge dieser Orte gesehen, so als Dauertourist. Als Dauertourist sieht man sowieso schon längst abgeklärt auf das alles und schaut eher nach wirklich abgewrackten Ecken, wo die anderen alle noch nie waren und die eben noch nicht touristisch aufgemotzt sind.

Es ist schon erstaunlich, dass bei dieser Art des ironischen Weltbereisens dieselbe Schwermut aufkommt über die Entzauberung der Welt wie bei Schweßinger. Da wird selbst ein „Land ohne Überschrift“ oder der Versuch, Deutschland mit Touristenblick zu durchreisen, zu einer Begegnung mit dem Surrealen, mit Klischees, die man nicht übersehen kann, weil sie schon lange fertig sind, noch bevor man nach Bielefeld oder Baden-Baden kommt.

Klischees, in denen nur noch die ironischen Dialoge helfen, sich nicht wie „Lost in Translation“ zu fühlen – wobei dieser Reisende augenscheinlich keine Probleme hat, sich überall zu verständigen. Außer bei den Fischern von Catania, die er wie eine extra für ihn aufgebaute touristische Attraktion betrachtet.

Und das ist vielleicht die kleine, stets gegenwärtige Kritik an unserer Inszenierung der Welt als touristische Erlebnisplattform, die hier einmal deutlicher hervorbricht. Denn diese Eventisierung einer Welt, in der die Menschen auch leben und arbeiten, wenn wir ihnen nicht mit dem Fotoapparat auf die Pelle rücken, hat auch unseren Blick verändert, ohne dass wir uns dessen noch gewiss werden.

In gewisser Weise in einen neuen kolonialen Blick verwandelt, mit dem wir auf das ausgestellte Exotische schauen, als wäre es extra für uns aufgebaut worden, damit wir schöne Fotos von ausgelassen feiernden Eingeborenen machen und dann den billigen Nepp von den aufgebauten Ständen kaufen.

Welt in Schablonen

Übrigens ein Blick, der sich auch umkehren kann und selbst die Bewohner Hamburgs mit ihren Funktionsjacken und die von Kopenhagen mit ihrer Gelassenheit im Regen in „Eingeborene“ verwandelt, ein fremdes Völkchen, dessen Exotik wir dann mit touristischer Neugier betrachten. So werden Höhtkers Handgepäckgeschichten auch zu Spiegelbildern unseres Blicks auf die Welt.

Eines Blickes voller fertiger Schablonen, in die wir das unterwegs Gesehene einfach einsortieren. Wohl wissend, dass wir wieder zurückkehren werden an den Ort, wo wir uns nicht als Touristen definieren müssen, auch wenn wir selbst dort – wie die Genf-Geschichten zeigen – immer öfter das Gefühl haben, nur Besucher in einer Kulisse zu sein. Hingestellt, um für das nächste Selfie schmuck auszusehen.

Da hat sich etwas Grässliches mit unserem Blick auf die Welt zugetragen. Und so eine Ahnung schwingt mit, dass das möglicherweise auch ein Grund dafür ist, dass wir unsere Welt und uns selbst nicht mehr richtig ernst nehmen können, weil wir immerfort nur die Inszenierung sehen. Nicht ganz zufällig beginnt dieser Reisende unterwegs auch noch sehr vertraut klingende Stadtvermarktungssprüche zu entwickeln.

Da ist man dann endgültig in einer Welt, in der sich selbst Bilder, Stadtansichten und „Sehenswürdigkeiten“ in Inszenierungen verwandelt haben, als lebten wir alle nur noch in Kulissen, die gar nicht für uns da sind, sondern für die Millionen immer gleichen Insta-Bilder. Kein Wunder, dass sich selbst Babe auf einmal als fiktiv empfindet, weil in all den gestellten Bilderfluten nichts mehr wirklich real und greifbar zu sein scheint. „Ich bin fiktiv?“ – „Nicht in der Realität. Im Text schon.“ – „Hilf mal besser der Signora.“ – „Die ist auch fiktiv.“

Nur zu Gast in Kulissen

Da wird sich nach Umblättern der letzten Seite so mancher fragen: Hat dieser Höhtker nicht eigentlich recht? Wie real sind eigentlich Reisen in einer Welt, in der alle einst faszinierenden Reiseziele längst in touristische Events und Attraktionen verwandelt wurden?

Kulisse von standardisierten Erwartungsmustern an einem unbedingt einzigartigen Ort, an den wir alle reisen müssen, nur um dann beim Hasten durch all diese Orte das dumme Gefühl zu haben, nur schlechte Schauspieler in einer Inszenierung zu sein, in der wir schon stören, wenn wir nicht spätestens in zwei Wochen wieder abgereist sind. Die vertraute Bekanntschaft mit der freundlichen Servierkraft endet schon, bevor wir auch nur am Flughafen wieder eingecheckt haben. So reisen wir heute.

Oder doch nicht? Eigentlich ein sehr schönes Buch, das einen tröstet, wenn man bei all den superdollen Angeboten aus dem Reisekatalog die fällige Reise zum Abenteuer für diesmal einfach abgesagt hat. Und lieber nach Bielefeld fährt. Oder eben Hamburg, wenn’s sein muss. Mit Funktionsjacke – aber nur wegen des windigen Wetters.

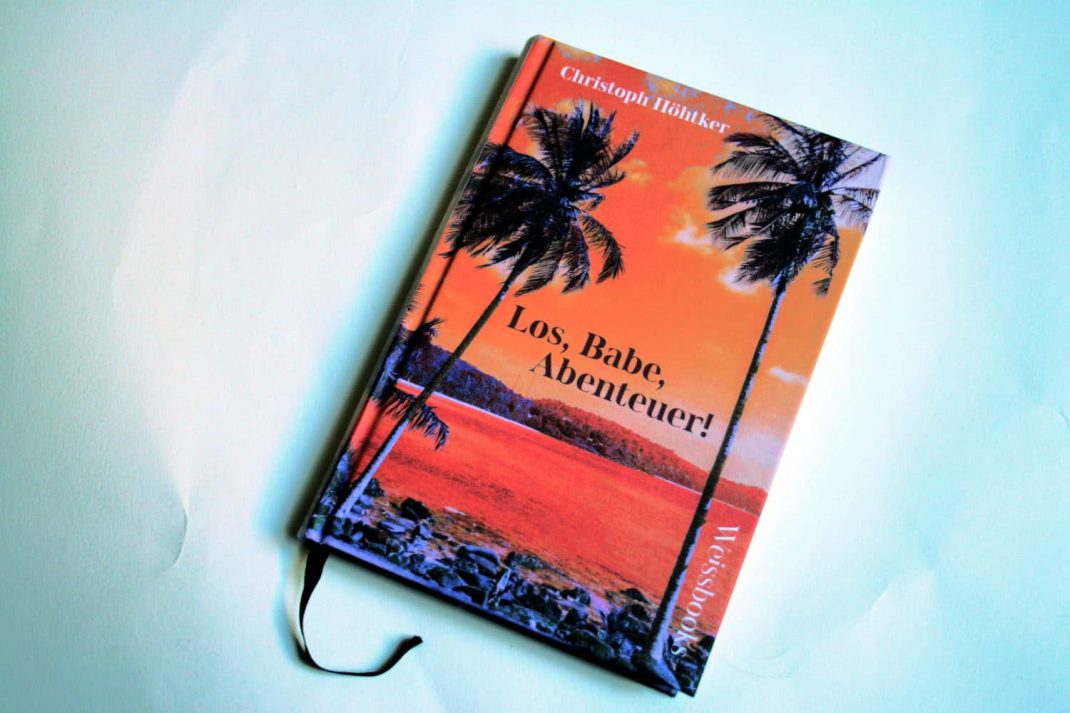

Christoph Höhtker Los, Babe, Abenteuer!, Weissbooks, Berlin 2021, 22 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher