Während die in Leipzig geborene „edition krimi“ vor geraumer Zeit nach Hamburg abgewandert ist, pflegt der hier heimische Lychatz Verlag in aller Stille seine kleine, feine Krimi-Abteilung, die jetzt auch einen Band als Bereicherung erhielt, der durchaus an Klassiker der „edition krimi“ erinnert, solche wie „Mörderisches Sachsen“. Aber diesmal geht es nach Österreich: „Wien morbid“.

Nur dass Wien natürlich eine viel längere Tradition des morbiden Charmes hat als Sachsen. Und viel mehr Grüfte und Katakomben, in denen ganz grausige Dinge geschehen können. Und natürlich auch geschehen. Wozu spricht man bewährte Autor/-innen des schönen Grauens an, wenn sie die Möglichkeiten so einer Stadt nicht nutzen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen?Oder besser: ihren mörderischen Lauf. Denn natürlich ist so ein Band immer auch ein Forschungsfeld. Wir kennen ja unsere Mörder und Pappenheimer. Und die menschliche Vorstellungskraft, die auch jede Menge Energie darauf verschwendet, sich immer neue Tötungsarten auszudenken. Was nicht neu ist.

Davon lebten auch schon die romantischen Schauergeschichten des 19. Jahrhunderts, die noch in weiten Teilen davon zehrten, dass viele Leser/-innen tatsächlich an Hexen, Teufel und Gespenster glaubten. Das funktionierte ungefähr bis 1887, als Oscar Wilde „Das Gespenst von Canterville“ veröffentlichte, dieses boshaft-listige Buch, mit dem Wilde seinen noch immer abergläubischen Zeitgenossen den Spiegel vorhielt.

Ein Buch, das auch deshalb für eine Zeitenwende steht, weil hier ein Autor ganz in der Tradition der Aufklärung erstmals mit ironischer Bissigkeit feststellte, dass alle Vernunft und Wissenschaft augenscheinlich nichts half, den Mythen in den Köpfen etlicher Mitmenschen ein Ende zu bereiten. Leuten, die jeden Quark glauben und die heute wieder da sind und ihre „Zweifel“ an Aufklärung und Wissenschaft verkünden wie „der Weisheit letzten Schluss“. Diese Kraut-und-Rüben-Denker waren nie wirklich weg.

Und möglicherweise erzählt das auch davon, dass manche Menschen unbedingt ihre ganz persönlichen Albträume brauchen, ihren innigen Glauben daran, dass es in der Welt immer noch irgendwelche geheimnisvollen Mächte gibt, Nachtmahre, böse Geister, Vampire, finstere Mächte, die unser Leben beeinflussen. Und die natürlich schuld sind, wenn einem im Leben alles missglückt. Natürlich sind immer andere schuld. Wer denn sonst?

Wobei ja diese Horrorgeschichten immer auch seltsam sind. Denn davor gruselt’s ja zumindest die erfahrenen Leser/-innen schon lange nicht mehr. Selbst Edgar Allan Poe, Meyrink und Washington Irving liest man ja heute geradezu mit ästhetischem Genuss, hat seine ganz literarische Freude daran, wie begabt die Autoren mit den Elementen der alten Schauergeschichten spielen, eine gruselige Atmosphäre schaffen und ihre Helden in Handlungsnöte bringen, weil man natürlich auf das Treiben von Geistern und Untoten nicht logisch reagieren kann. Sie stehen eher für uralte Gerechtigkeits- und Schuldvorstellungen. Für alles gibt es einen Preis und Übermut, Rachsucht, Neugier werden gnadenlos bestraft.

Es ist eine Welt, in der eben nicht irdische Gerichte das Maß der Schuld bestimmen, die ja durchaus zu Nachgiebigkeit bereit sind, wenn der Sünder Reue zeigt. Die Mächte, die es auch in diesen morbiden Geschichten aus Wien gibt, kennen keine Gnade, weil das nicht ihre Rolle ist. Sie stehen für das uralte, atavistische Denken, das auch Bewohnern der aufgeklärten Welt nicht fremd sein dürfte, weil es auch in unserer ach so aufgeklärten Erziehung immer wieder weitergegeben wird.

Denn hier sitzt der Kern jener Moral, über die Kant sich so unverdrossen den Kopf zerbrochen hat, unser schlechtes Gewissen im ganz ursprünglichen Sinn. Denn in diesem Sinn sind wir immer Sünder und für alles, was wir tun, auch wenn es keiner sieht, bekommen wir unsere Strafe.

Ich warte noch immer auf den Tag, an dem sich Soziologen und Psychologen endlich mal hinsetzen und untersuchen, wie die „Sünde“ in unsere Köpfe kommt und warum sie so aussieht wie das, was das Mittelalter alles erfunden hat von Hölle bis Fegefeuer. Denn diese anerzogene Angst vor Strafe wirkt. Und davon leben auch die Geschichten in „Wien morbid“.

Denn wirklich jede dieser kleinen Geschichten nimmt uns als wissende Leser mit in Ereignisse, die auf wenigen Seiten ihre rasante Fahrt ins Verhängnis absolvieren. Die Helden hätte man in der epischen Literatur des Mittelalters (die ja bekanntlich 1605 mit Cervantes’ „Don Quijote“ endete) samt und sonders „tumbe Helden“ genannt, Menschen, die alle Vorsicht fahren lassen und Dinge tun, von denen sie wissen, dass sie gefährlich und verboten sind.

Die sich in der Gruft mit einschließen lassen, weil das so schon gruselig ist, die die geheimnisvolle U-Bahnlinie 5 unbedingt finden wollen oder in ihrer tumben Abhängigkeit von einem mordswichtigen Terminkalender getrieben in einem Escape Room landen, aus dem sie nicht wieder herausfinden.

Sage niemand, dass die Escape Rooms nicht das künstliche Nacherschaffen genau jener Panik sind, die einst die Schauermärchen von lebendig Begrabenen so verführerisch machte.

Natürlich geht es nicht nur schauerlich zu und nicht jeder dieser tumben Helden wird am Ende zur schönen Leiche. Es gibt auch die kleinen feinen Geschichten von widerständigen Autor/-innen, die eigentlich das Spiel mit dem Grauen nicht wirklich akzeptieren können und Held/-innen in Bewegung setzen, die aus der Rolle der manisch Getriebenen ausbrechen.

So wie die Heldin Helena in Eva Holzmairs Geschichte „Helena – Ilona“, die im Grunde eine sehr deutliche Kritik an der Rolle von Boulevardmedien ist, die in ihren Leser/-innen immer wieder die Lust am Grauen aufpeitschten. Bis diese Angstmache dann als Video-Version und „Reality-TV“ in die „sozialen Netzwerke“ weiterzog. Es lässt sich richtig gut Geld verdienen mit der Angst und der Schaulust der Leute, die auch dann noch zum Tatort rennen mit ihrem Smartphone, wenn sie wissen, dass dort tatsächlich ein Mord stattfindet.

Und auch Günther Neuwirths Geschichte „Nachttaxi“ ist im Grunde eine Reflexion auf diese mediale Dummmacherei, denn sein Taxifahrer nimmt die Erzählungen seiner Fahrgäste wie sie sind. Er nimmt die Leute so ernst, wie sie selbst ernst genommen werden wollen. Aber er will nicht ihr Richter sein und auch nicht die Arbeit der Polizei machen, die nachher geradezu vorwurfsvoll bei ihm in der Wohnung steht, weil er wohl der Letzte war, der mit einem Selbstmörder sprach.

Volker Raus wird gar ein bisschen politisch und erzählt eine Geschichte, wie die Millionen des einstigen SED-Vermögens möglicherweise erst nach Wien und dann nach Zürich gelangt sein könnten und dann verschwanden. Was ja tatsächlich nur erklärlich ist, wenn einige der Akteure von vornherein auf illegalen Abwegen waren.

Und wer es mit der Moral eh nicht so ernst nahm (und in etlichen Hierarchien ist das ja sogar ganz normales Kumpanen-Verständnis), der neigt auch dazu, am Ende mit etwas radikaleren Mitteln zu arbeiten wie dem legendären Nowitschok.

Wobei man – wie wir von Roman Israel lernen – heute auch Staubsaugerrobotern lieber misstrauen sollte. Eine Geschichte, die zwar fast spielerisch daherkommt. Aber auch unsere scheinbar scheißklugen Geräte wurden ja von Menschen konstruiert – und zwar von welchen, die meistens glauben, die Allmacht in Händen zu haben.

Und die deshalb auch nicht merken, wo ihre blinden Stellen sind. Eigentlich warte ich auch noch auf den Sammelband „Mörderische Geräte“. In dem dürften nicht nur Staubsauger eine Rolle spielen, sondern auch mit KI ausgestattete Automobile, Smartphones, Sicherheitssysteme und Lautsprecher.

Denn das ist ebenso ein Teil dieser morbiden Geschichten aus Wien: dieses Wissen darum, dass fehlbare Menschen, die um ihre eigene Blindheit nichts wissen, Macht bekommen über andere Menschen. Und sie in ihrer gnadenlosen Dummheit auch missbrauchen. Das Grauen ist nämlich meistens ganz und gar nicht geisterhaft und schemenhaft, sondern steckt für gewöhnlich in einem von Macht und Rache erfüllten menschlichen Kopf.

Manchmal auch in dem schöner Menschen, denen man nicht ansieht, dass sie ganz narzisstisch immer nur an sich selbst denken. Menschen, die sich auch nie Gedanken darüber machen, dass mörderische Gedanken eigentlich unsere größte moralische Not sind.

Wohin es führt, wenn man ihnen trotzdem freien Lauf lässt, erzählt Erik R. Andara in „Niemand erfüllt deine Wünsche“. Hier ist es mal eine tumbe Törin, die so mit ihren Hassgefühlen erfüllt ist, dass sie das Warnlämpchen ihres Gewissens einfach übersieht, als ihr die Möglichkeit gegeben wird, ihren heftigsten Wunsch erfüllt zu bekommen.

Manche dieser albtraumhaften Verhängnisse funktionieren ja deshalb so gut, weil die Held/-innen in ihrem Tunnel leben, ihr Leben sich tatsächlich abspielt wie eine U-Bahn-Fahrt – ohne Alternativen, ohne Blick für das, was rechts und links passiert. Und es stimmt ja auch: Die meisten Morde passieren, weil die Täter/-innen nicht mehr aus ihrem Zwang ausbrechen können, nicht loslassen können und letztlich zerstören, was sie für „das Böse“ halten.

Wie gut das funktioniert, sieht man in fast jedem Film. Selbst die halbe Medienberichterstattung funktioniert in diesem Scheuklappenwahn von Gut und Böse und suggeriert den Menschen, dass es immer nur eine gerade Linie zum Guten gibt.

Aber bevor wir dieses durchaus in Versuchung und Abgründe lockende Buch überfrachten, empfehlen wir es einfach, gern auch für eine Reise nach Wien, wo man eben nicht nur den Stephansdom und die Grüfte besuchen kann, sondern auch das Denkmal, das an den Holocaust erinnert, jenes Grauen, das deutsche und österreichische Nazis mit eiskalter Geschäftstüchtigkeit über die schwächeren Mitmenschen gebracht haben.

Etwas, was Günther Zäuner in „Marianne“ thematisiert, der damit eben auch daran erinnert, dass es die eiskalten Verwalter in Menschengestalt sind, die das eigentliche Grauen in die Welt bringen. Und die dabei oft auch noch von denen hofiert werden, die in ihrer Tumbheit immer wieder glauben, sie könnten mit dem Teufel Pakte schließen. Und sei es nur für eine Legislatur. Wird ja schon nicht so schlimm kommen, oder?

Ja, davon leben die Geschichten mit ihren tumben Held/-innen alle. Von denen die meisten dann einfach verschwinden oder als blutige Leiche übrig bleiben. „Hab ich’s nicht gesagt?“, sagen dann die einen. Und die anderen: „Ich hab’s schon immer gewusst.“

Und ein Weilchen vergeht, und sie haben’s schon wieder vergessen. Die Tumben sind alleweil noch unter uns. Und die Eiskalten auch. Wer emsig solche durchaus hinterlistigen Geschichten liest, weiß das.

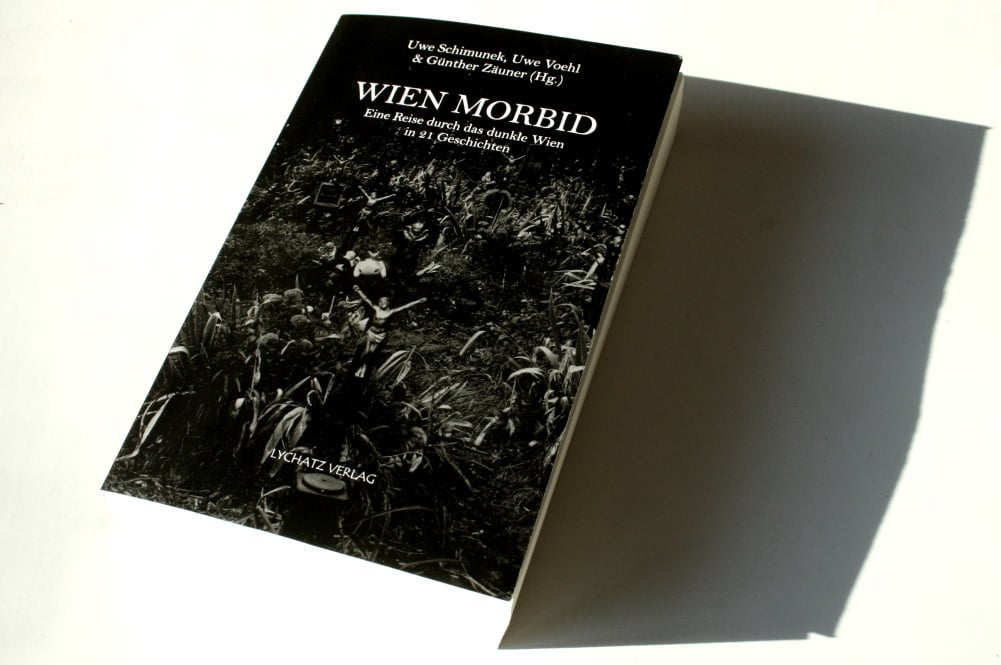

Uwe Schimunek, Uwe Voehl, Günter Zäuner (Hrsg.) Wien Morbid, Lychatz Verlag, Leipzig 2021, 9,95 Euro.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

…warte ich auch noch auf den Sammelband „Mörderische Geräte“. …

Gibt es doch schon, seit Langem. Ich meine mich zu erinnern, dass der Herr Julke begieriger Leser von St. Lem war/ist. In “Die Waschmaschinentragödie” aus den “Sterntagebüchern” hat Lem dies damals schon thematisiert, sehr unterhaltsam obendrein.