Ein Kinderbuch, das ein ostdeutsches Wahlergebnis erklärt? In gewisser Weise schon. Auch wenn Parteien und dergleichen gar nicht vorkommen in Franziska Gehms Fortsetzung zu ihrem Erfolgstitel „Pullerpause im Tal der Ahnungslosen“, der demnächst sogar verfilmt werden soll. Solche Bücher kann wirklich nur eine Autorin schreiben, die im Osten aufgewachsen ist. Und mit ostdeutschem Humor. Humor? In Ostdeutschland? Jawohl.

Und was für einer. Man vergisst es einfach, wenn die Zeit vergeht und alle Kanäle mit westdeutschem Schenkelklatscher-Humor zugemüllt sind. Der ostdeutsche Humor ist derb. Auch gern grob. Saugrob zuweilen, so wie in den besten Sprüchen von Bud Spencer. Der natürlich eine zentrale Rolle spielt in Gehms Geschichte. Denn Bud ist das große Vorbild von „Letscho“, einem der Freunde, die Jobst beim ungeplanten DDR-Besuch mit seiner Mutter im Zeitreisekoffer 1987 kennengelernt hat. Die Filme mit Bud Spencer und Terence Hill liefen auch in ostdeutschen Kinos. Und sie trafen den Humor im „Land der Werktätigen“ genauso wie die dänischen Filme über die Olsenbande. Auch die kommen in Gehms Büchern vor. In diesem Fall ist es freilich Jobst, der sich von Egon Olsens Spruch „Ich habe einen Plan“ animieren lässt, sich in ein neues Zeitreise-Abenteuer zu stürzen.

Doch diesmal geht es in die andere Richtung. Das kleine Theater, das im ersten Band der Ort wurde, an dem die Helden der Geschichte den von Erich Honecker geklauten Koffer wieder an sich bringen konnten, ist 30 Jahre später bedroht. Der Bürgermeister der Kleinstadt, die wohl wie Gehms Geburtsort im schönen Thüringen liegt, hat sich einmal kräftig gewendet und ist zu einem durchtrainierten glattgeschniegelten Vertreter der „neuen Zeit“ geworden, der das kleine Theater auch mal schnell verscherbelt, weil er selbst der Überzeugung ist, dass Kultur in so einer kleinen Stadt eigentlich überflüssig ist.

Ein Artikel in der Zeitung, der von der Schließung erzählt, bringt Jobst dazu zu handeln und seine Freunde „Letscho“ und Jule aus der Vergangenheit zu holen, weil er von den beiden weiß: Die lassen sich immer was einfallen. Die fragen nicht erst, ob man das darf oder dazu eine Erlaubnis braucht. Wer im Staate DDR aufgewachsen ist, der weiß, dass „von nischd nischd kommt“ und dass man auf die Herren im Rathaus oder die Polizei oder wen auch immer nicht zählen muss. Auch nicht sollte. Die Macht wird misstrauisch, wenn Bürger Eigeninitiative entfalten …

Da hab ich ja was geschrieben. Ist das noch immer so?

Die DDR hat vieles vererbt, von dem die heutigen Schönschwätzer so tun, als sei es alles 1990 hübsch mit entsorgt worden. Nicht nur Opportunismus und Untertänigkeit. Und schon gar nicht die an uralte Muster von naiven Wilden erinnernden Haltungen, die die westlichen Leitmedien dem Osten sofort ab 1990 überstülpten mit der beleidigenden Marke „Ossi“. Viele sehr sensible ostdeutsche Schriftsteller/-innen haben sich schon mit diesem verachtungsvollen Begriff auseinandergesetzt. Aber so weit ich das sehe, hat noch niemand die eigentliche Wahrheit zu dieser Bezeichnung ausgesprochen: Es ist ein kolonialistischer Begriff, eigentlich auch ein rassistischer, eine Gruppendefinition derer, die sich schon immer für was Besseres gehalten haben, die damit auch Macht- und Deutungshoheiten postulieren. Bis heute.

Da nutze jeder die Suchmaschinen unserer geliebten westdeutschen Leitmedien. Der Begriff ploppt immer wieder hoch, wenn westdeutsche Redakteure dem Osten erklären, was er falsch gemacht hat. Sein größter Fehler: Er ist nicht gleich so geworden wie der Westen.

Mal abgesehen von den vier Millionen Ostdeutschen, die seit 1989 rübergemacht sind. Und in dortigen Unternehmen mit Kusshand genommen wurden, denn sie waren (und sind) bestens ausgebildet. Sie können alles, was sie sich zutrauen. Sogar Manager, wie in diesem Buch der Immobilienmann Torsten Hille, alias „Hille Home“, der nicht nur das Theater gekauft hat, in dem er alles Mögliche von der Rechtsanwaltskanzlei bis zum Nagelstudio unterbringen will.

Nur ist dieser Torsten Hille niemand anders als der erwachsen gewordene „Letscho“. Die beiden begegnen sich auch. Und es wird keine herzerweichende Begegnung, keine Schmonzette fürs Feierabendprogramm. Denn ganz hat dieser Torsten Hille nicht vergessen, was er mal für ein Typ war, damals, vor 30 Jahren. Und die ganzen Bud-Spencer-Sprüche hat er auch noch drauf, auch wenn „Letscho“ anfangs wohl zu Recht vermutet, dass sein älteres Ich irgendwo die falsche Abzweigung genommen hat.

Aber wie hätte er anders können? Das kommt am Ende doch zur Sprache, wenn der rundgewordene Hille vom Dageblienensein spricht. Da nagt etwas in ihm. Denn Jule, seine beste Freundin, ist nach der Wende weggegangen, nach Wien, zum Studieren, und dann in die weite Welt. Und sie war nicht die Einzige. Kann es sein, dass das ein tiefsitzendes Trauma ist im Osten? Ein Trauma, das auch die Abgrenzung zu Multikulti und Weltoffenheit begründet? So ein „Wir hier“ und „Ihr da draußen“?

Eigentlich liegen die Fragen auf der Hand. Nur scheint sich kein Mensch in den Forschungsinstituten oder gar in den großen Redaktionen für solche Fragen zu interessieren. Obwohl sie auf der Hand liegen, wenn nun hunderttausende Ostdeutsche versuchen, sich im „Deutschsein“ eine Ersatz-Identität überzuhelfen (oder überhelfen zu lassen), das billigste Angebot annehmen, das ihnen den schäbigen Nimbus des „Ossis“ nimmt.

Typen wie Torsten Hille und der Bürgermeister haben sich angepasst, versuchen noch cooler die Rolle der „Sieger der Geschichte“ zu spielen als die Wessis. Dafür werden sie geliebt. Auch in der Realität. Die Show ist alles. Aber sie füllt keine Löcher. Nicht nur der alte Torsten Hille lebt mit den Verlusten seiner besten Freunde, Jules Vater Frank Kühne, der das kleine Theater zu retten versucht, geht es nicht anders, auch wenn er sich abgefunden zu haben schien. Aber Abfinden bedeutet eben auch: Nicht mehr kämpfen. Sich nicht mehr zutrauen, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können.

Dazu braucht es wirklich erst diese beiden durch nicht zu erschütternden Kinder „Letscho“ und Jule, die mit Jobst zusammen einfach loslegen und eine Aktion nach der anderen ins Rollen bringen, die den Bewohnern der kleinen Stadt klarmachen soll, dass es ihr Theater ist, das da verschwinden soll. Dass es also in ihrer Stadt noch etwas gibt, für das sich die Bürger einsetzen können. Auch wenn wohl in der Realität die Home-Hilles einfach auf so viel Bürgerengagement pfeifen würden.

Das ist der zweite Aspekt von Identität, die im Osten unter die Räder kam, denn nach 1990 wechselten nicht nur Betriebe ihren Besitzer, sondern auch Häuser, ganze Straßenzüge. Das Nicht-Besitzen geht Hand in Hand mit: „Nichts mehr machen können.“ Die Stadt und das Land gehören schon wieder anderen Leuten.

So gesehen ist es eine eigentlich unmögliche Geschichte. Man denke nur an die ganze Mietwohnungsdiskussion. Eigentum verpflichtet in Deutschland ganz sichtlich zu nichts. Im Gegenteil: Es macht Menschen, die nichts besitzen, macht- und einflusslos. Wütende Menschen mittlerweile. Denn genau davon erzählt ja die Geschichte: Von einem Völkchen, das schon wieder nichts machen kann, weil andere Leute anderswo („die da oben“) entscheiden, wo es langgeht. Was „sich rechnet“ und was man für überflüssig zu halten hat.

Da kann man drüber nachdenken, kommt aber eigentlich immer wieder zum selben Schluss: Es verfestigt das Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit. Und auch das Gefühl, betrogen worden zu sein. Ein Gefühl, das Menschen im Alltag lähmt. Denn irgendwann verliert man den Mut, weiterzukämpfen. Oder steckt tief in der Soße des „Das ändert ja doch nichts.“ Die Sprüche kennt jeder aus den Umfragen zur ostdeutschen „Politikverdrossenheit“. Nur hält das niemand wirklich ewig aus. Die Frage ist dann eher: Welche Wahl trifft der Mensch? Entscheidet er sich fürs Kämpfen und Nicht-Kleinkriegen-Lassen – so wie Jobst und seine Freunde?

Oder entscheidet er sich für die Wut, den Stinkefinger und die größtmögliche Provokation: Es „denen da oben“ mit dem Rückfall in die alte „Wir sind wieder wer“-Rolle zu zeigen? Vielleicht geht es ja wirklich um Entmachtung, nicht um Enttäuschung, wie jetzt einige Politiker wieder meinen. Denn was bleibt von der eigenen Identität, wenn die Handlungsspielräume gleich Null sind?

Das brodelt selbst in diesem kleinen thüringischen Städtchen, in dem Jobst und seine Freunde mit lauter pfiffigen Ideen die Leute wieder auf die Beine bringen, wenigstens für ihr kleines Theater zu kämpfen. Und das mit jeder Menge Menschenwitz und herrlichem Humor. Am Ende gibt es einen regelrechten Bud-Spencer-Showdown zwischen „Letscho“ und seinem älteren Ich. Mit Buds trockenen Sprüchen, die sein weiches Herz hinter poetischer Schnodderigkeit verstecken. Denn wenn einer nun mal Bud heißt, dann lässt er sich nichts anmerken. Dann guckt er auch dann noch gelangweilt in die Augen seines Gegners, wenn er ihm gleich ein paar Watschen verpasst.

Aber es bleibt ja nicht beim Bud-Spencer-Humor. Die ganzen alten Sprüche, die früher zum Propaganda-Slang der allein herrschenden Partei gehörten, tauchen bei „Letscho“ als coole Sprüche wieder auf, die sogar im Chatroom von Jobsts Klasse funktionieren. Sie sind schon immer schräg gewesen, auch damals, als der „Soschjalismus“ im Osten vor sich hinsiechte. Auf einmal aber werden sie zu Markenzeichen einer Herkunft, belegen eine Erfahrung, die nicht nur die ostdeutschen Kinder alle geteilt haben – bis hin zur frechen Abwandlung all dieser hohlen Sprüche. Und deswegen hat auch schon das erste „Pullerpause“-Buch funktioniert.

Dieser ganze alte Humor funktioniert immer noch, gerade weil die Ostdeutschen mit dem Quark der SED-Propaganda nicht identisch sind. Die Schwejk-Beziehung zu einem sichtlich irrelaufenden System ist tief in ihrem Wesen verankert. Und sie vererbt sich. Auch als eine Haltung, die großen Sprüche der Mächtigen nicht mehr ernst zu nehmen und gar nicht einzusehen, die Bereicherung der neuen und alten Reichen gar als ewiges Gnadengeschenk zu akzeptieren. Als hätte man jetzt für immer die Rolle des Hündchens am Tisch einzunehmen, das mit ein paar heruntergeworfenen Häppchen zufrieden sein soll.

Da wirken diese sich durch nichts irrezumachenden beiden Kinder „Letscho“ und Jule aus der Vergangenheit wie die Erinnerung an ein vergessenes Selbst, ein mutigeres Ich, das sich schon von Vopos und Stasi nicht hat einschüchtern lassen.

Zu weit gegangen in der Interpretation? Ich glaube nicht. Auch diese Geschichte von Franziska Gehm lebt vom Wissen darum, dass Menschen teilhaben wollen und sich engagieren, wenn sie merken, es lohnt sich. Von der Begeisterung, die ein paar (junge) Leute auslösen, wenn sie sich nicht abfinden mit dem „Alternativlosen“ und sich von grimmigen Alten schon gar nicht einschüchtern lassen.

Das Buch lebt von jenem unbeschwerten ostdeutschen Humor mit dem auch Franziska Gehm aufwuchs, einem Humor der „Kleinen Leute“, die ihr Recht darauf verteidigen, eine eigene Meinung und eine ganze Persönlichkeit zu sein – und sich nicht gefällig zu machen, wie das augenscheinlich erwartet wird. Aus diesem Moment gewinnt die Geschichte ihre Energie: Nicht kleinkriegen lassen. Gegenhalten wie Bud Spencer und sich vom schicken Outfit des Obermackers nicht einschüchtern lassen. In Büchern darf man das.

Auch deshalb funktioniert es: Weil es das Subversive anspricht, das immer da war in den letzten 30 Jahren. Und das so gern mit „die Ossis“ entwertet wird. Nur dass augenscheinlich viele Leute dabei ihren Humor verloren haben und die verordnete Tristesse mit Renitenz beantworten.

Aber vielleicht ist es ja auch so, dass auch der ostdeutsche Humor weggewandert ist, als die jungen Leute nach 1990 ihre Koffer packten. Aber in diesem Buch ist er wieder. Etliche Szenen lassen einen vom Sessel rollen, so herrlich treffend sind sie. Wenn uns seit Schwejk irgendetwas geholfen hat, dann war es immer dieser bodenständige derbe Humor. Danke, Bud. Danke, Egon. Danke, Franziska.

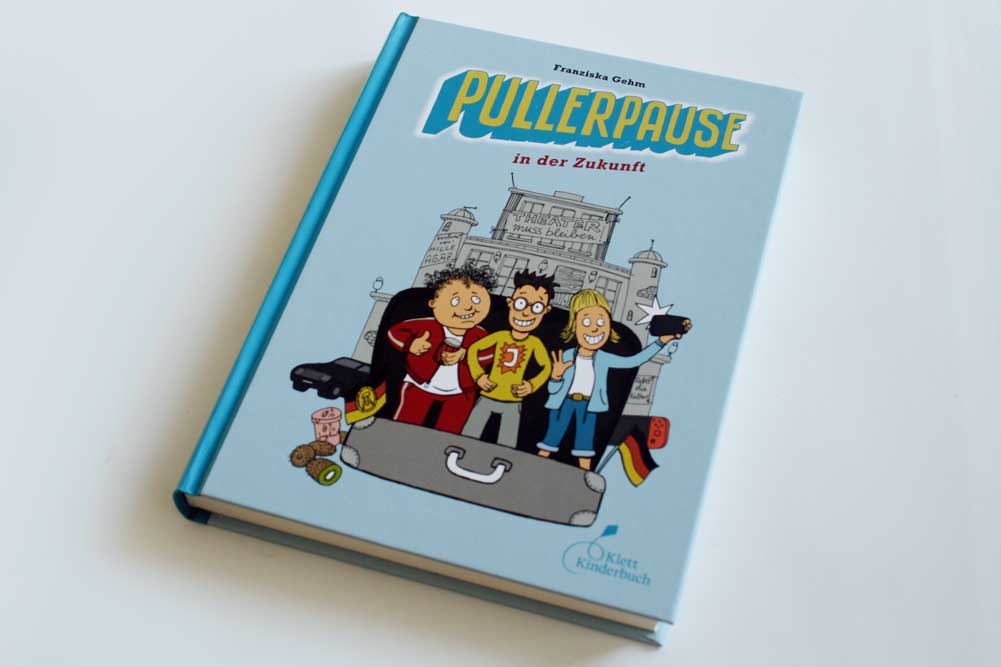

Franziska Gehm Pullerpause in der Zukunft, Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2019, 14 Euro.

Eine furiose Zwischenlandung in einem Land der Kofferdiebe, Rennpappen und Bud-Spencer-Verehrer

Eine furiose Zwischenlandung in einem Land der Kofferdiebe, Rennpappen und Bud-Spencer-Verehrer

Hinweis der Redaktion in eigener Sache: Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler unter dem Label „Freikäufer“ erscheinender Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen.

Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen.

Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Erreichung einer nicht-prekären Situation unserer Arbeit zu unterstützen. Und weitere Bekannte und Freunde anzusprechen, es ebenfalls zu tun. Denn eigentlich wollen wir keine „Paywall“, bemühen uns also im Interesse aller, diese zu vermeiden (wieder abzustellen). Auch für diejenigen, die sich einen Beitrag zu unserer Arbeit nicht leisten können und dennoch mehr als Fakenews und Nachrichten-Fastfood über Leipzig und Sachsen im Netz erhalten sollten.

Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 500 Abonnenten.

Alle Artikel & Erklärungen zur Aktion „Freikäufer“

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher