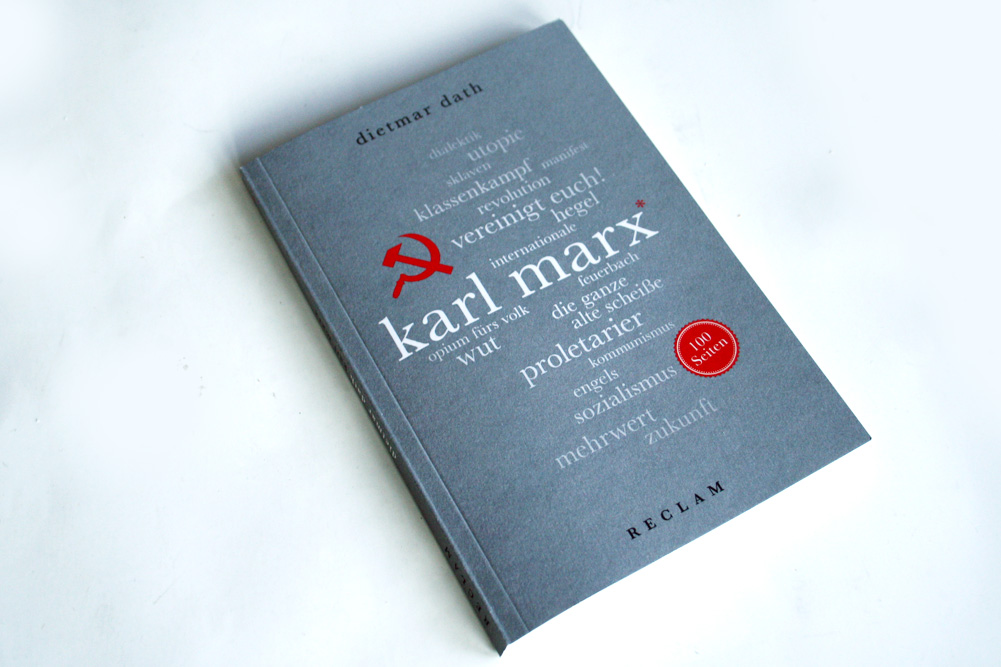

Am Ende hat er sich wahrscheinlich diebisch gefreut über all das, was er angerichtet hat mit seinen Schriften: Dr. Karl Marx, Hegel-Schüler, Emigrant und der berühmteste politische Ökonom der Weltgeschichte. Die späten Fotos zeigen ihn als spöttischen alten Mann. Nun hat Dietmar Dath über ihn auch ein Bändchen für die Reihe „100 Seiten“ von Reclam geschrieben. Ein kleines Plädoyer, das den 1818 Geborenen auch wieder entdämonisiert.

Es ist nicht das erste Buch in letzter Zeit, das den Burschen mit dem Rauschebart wieder herunterholt von dort, wo ihn seine Verehrer und seine Verächter hingestellt haben. Denn dass er heute noch immer so befehdet wird, hat mit einem Bild zu tun, das erst nach seinem Tod geschaffen wurde. Das freilich auch direkt anknüpft an seine Sprachgewalt: Dieser Dr. Marx ist nie auf Barrikaden gestiegen, hat keine bewaffneten Brigaden angeführt und auch keine Revolution angezettelt. Seine Waffe war immer das Wort. Und so hat er sie auch eingesetzt: Er wollte erschrecken, aufschrecken und wehtun.

Die schärfsten Sottisen ließ er gegen Leute vom Stapel, die man heute eigentlich für seine Verbündeten halten würde – Utopisten, Linksintellektuelle, Anarchisten und Reformisten. Was auch damit zu tun hat, dass er einer der besten Schüler Hegels war, ein echter Junghegelianer, der von Hegel vor allem eines mitnahm: die Lust am Paradox, am Widerspruch. Und natürlich die Denkmethode der Dialektik als Instrument, eklatante Widersprüche zu finden, offenzulegen und damit fruchtbar zu machen. Dath kennt seinen Marx. Und er weiß, wo das alles herkommt. Selbst auf 100 Seiten schafft er es, diesen Mann verständlich zu machen, dessen größte Freude immer der offen ausgetragene intellektuelle Streit war.

Nur so am Rande: So etwas kennt die verkohlte und vermerkelte Bundesrepublik Deutschland gar nicht mehr. Selbst die Zeitschriften, wo es so etwas um 1968 herum noch gab, sind verschwunden. Der „Streit“ ist in dummdreiste Talkshows abgewandert, wo man Leuten bei Schwachsinnsreden zuschauen kann, die einem Marx und seinen (heute unbekannten) Streitgegnern nicht mal das Wasser reichen könnten. Denn zum intellektuellen Streit gehört Wissen. Man muss sein Denkwerkzeug beherrschen und die Argumente des Gegners kennen. Und deren Widersprüche.

Der Reclam-Verlag macht sich eine Freude daraus, zum 200. Geburtstag von Marx auch gleich noch „Die deutsche Ideologie“ in einer Taschenbuch-Auswahl zu veröffentlichen. „Eine schallende Ohrfeige für die Lehrstuhl-Philosophie ihrer Zeit“, nennt der Verlag dieses Buch. Es ist die Schrift, in der Karl Marx und sein frisch gefundener Freund Friedrich Engels 1845/1846 auch gleich in einem großen Abwasch mit den Junghegelianern abrechneten. Sie wendeten Hegels dialektisches Denken einfach gleich mal auf seine Schüler an und zerfetzten deren Argumente in der Luft.

Das Buch ist deshalb die Keimzelle dessen, was man dann dialektischen Materialismus nannte. Der Anfang von all dem, was Marx dann zu den Kommunisten führte (die es schon vor Marx gab, das wird gern vergessen) und dann dazu, die Konturen einer wirklich funktionierenden kommunistischen Gesellschaft zu entwickeln (was dann 1848 im „Kommunistischen Manifest“ stand). Auf dem Stand sind auch die meisten Marx-Verehrer hängengeblieben und haben dabei übersehen, dass das alles noch gar nicht untermauert war. Die Faszination von Marx für die wirtschaftlichen Erfolge des Kapitalismus hat man vielleicht noch mitgekriegt. Aber meist hat man dann das Lesen des Dreibänders „Das Kapital“ unterlassen. Wobei die spannendsten Stellen alle in den Bänden 2 und 3 stehen, beide posthum von Friedrich Engels herausgegeben, beide im Grunde ein Sammelsurium von Anfängen und Fragmenten.

Denn Marx ist – anders als die meisten politischen Theoretiker – eben nicht beim Polemisieren geblieben. Schon als Redakteur der „Rheinischen“ und später der „Neuen Rheinischen Zeitung“ zeigte er, dass er eigentlich ein Analytiker war. Er wollte den Dingen auf den Grund gehen. Widersprüche und Unklarheiten machte er deshalb als Aufhänger für ein richtiges Nachbohren. In einem schönen Satz bringt Dietmar Dath diesen Marx eigentlich auf den Punkt, dann nämlich, wenn er auf Marx’ Beschäftigung mit den dominierenden gesellschaftlichen Theorien seiner Zeit kommt – auch den Theorien der großen Ökonomen wie Smith und Ricardo. Die ja heute in Teilen wieder so im Schwange sind, weil Heiligenverehrung augenscheinlich Zeichen unserer Zeit ist. Da muss man nicht denken und sich nicht den Kopf zerbrechen. Da sind eben Marktgesetze und Herrschaftsstrukturen gegeben, ewig und unverrückbar.

Dafür findet nicht nur Dath spöttische Worte.

Marx hat noch viel schöner und wortgewaltiger darüber gespottet. Vielleicht sind die bürgerlichen Wirtschaftstheoretiker bis heute deshalb so beleidigt: Er hat ihre Heiligen kritisiert. Aber aus gutem Grund. Denn bei Marx bleiben keine „ewigen Postulate“ stehen. Sein ganzes Arbeiten am „Kapital“ ist ein Demolieren dieser alten Wahrheiten und ein zunehmendes Erkennen, dass das menschliche Dasein überhaupt nicht in konstanten Parametern verläuft und Menschen quasi per Geburt zu etwas Unveränderbarem gemacht sind, sondern dass es auf lauter Variablen basiert. Alle veränderlich und veränderbar. Der Mensch kann, wenn er will, die Dinge verändern. Deswegen redet man ihm gern ein, er könne es sowieso nicht.

Dietmar Dath: „Solche Behauptungen – eine gesellschaftliche Relation, ein Verhältnis zwischen Menschen, wird zu einer Eigenschaft einer Person oder eines Dings erklärt – hat Marx als Eckpfeiler zahlreicher herrschaftsstützender Ideologien identifiziert: Dort werden Variablen zu Invarianten des Gesellschaftlichen erklärt, damit man so tun kann, als müsse das, was irgendwie ist, auch zwingend so sein.“

Wer erinnert sich nicht an diese Sprüche: „There is no alternative.“ oder „Das ist jetzt alternativlos.“

Es ist keine Überraschung, dass sich gerade im anglo-amerikanischen Raum immer mehr Ökonomen wieder auf diesen Marx besinnen. Der nie fertig geworden ist. Auch das darf Dath erzählen. Denn 1848 stellte er sich zwar die gewaltige Aufgabe, herauszubekommen, wie die kapitalistische Wirtschaft funktioniert. Aber er ahnte nicht, was für ein Fass er dabei aufgemacht hatte. Denn so hübsch einfach wie bei Adam Smith und seinen heutigen Nachbetern war diese Wirtschaftsform nie. Niemand hat sie bewusst „erfunden“ und dann installiert. Sie ist auch nicht über Nacht entstanden – etwa in England oder in der Sklavenhalterrepublik USA. Sie hatte viele Vorläufer. Und sie setzte sich erst richtig mit den Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts durch, bei denen es eigentlich erst in zweiter Linie um „Menschenrechte“ ging, in erster Linie um Besitz und Vertragssicherheit: Der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die auf ausgehandelten Verträgen basiert.

Und wer garantiert für das Einhalten dieser Verträge? Wer muss es garantieren?

Richtig.

Man lernt was, selbst in der Kurzfassung von Dath.

Marx und Engels durften das Ergebnis ja quasi in ihrer Frühphase bewundern – wirklich bewundern. Denn diese entfesselte Wirtschaftsweise zeigte den Bewohnern des 19. Jahrhunderts so richtig, was für eine Wucht sie hatte, wie viel Energie und Geld sie entfesseln konnte und wie rasant sie Reichtümer mehren konnte.

Und zwar ohne dass die Ökonomen wirklich wussten, warum das so war und wie das funktionierte und vor allem auch, wie es das Denken und Leben der Menschen veränderte. Denn ein Teil der Wucht dieser Produktionsweise steckt ja darin, dass alle bereitwillig daran mittun und die Maschine nicht nur durch Konsum in Gang halten, sondern immer weiter befördern. Und das Ergebnis für dieses am Ende unvollendete Forschen? – Im Grunde ein riesiger Torso, der erst in Konturen zeigte, was man alles über die Wirtschaftweise der Menschen noch nicht wusste und auch heute nicht weiß. Stichwort: „Transformationsprobleme“.

Bis hin zur Markt-Staat-Problematik, die die Neoliberalen gern radikal lösen möchten, ohne die Rolle des Staates als Grundlage aller Märkte überhaupt begriffen zu haben. Dietmar Dath: „Historisch hat es, erstens, einen Markt ‚ohne Staat‘, der die Vertragseinhaltung überwacht und dergleichen, nie gegeben, und gerade die größten Gegner von Wohlfahrtsstaat und Verbrauchssubvention waren völlig einverstanden damit, gemeinschaftlich Erwirtschaftetes und Gesammeltes, zum Beispiel Steuergelder, zur Stützung ihres geliebten Markts einzusetzen, von der Rüstungsindustrie bis zur Bankenrettung. Zweitens aber, logisch, ermittelt ein Markt oft nicht einmal die Nachfrage, sondern höchstens die zahlungskräftige Nachfrage, und auch das, siehe Krisen, nicht unfehlbar.“

Die heute dominierenden Wirtschaftstheorien sind dagegen meist sehr zahlen- und computergläubig, arbeiten mit radikal vereinfachten (und oft auch noch unzulässig geschlossenen) Modellen und helfen nicht die Bohne, die Komplexität unseres Wirtschaftens zu erfassen. Marx hat es (quasi im Alleingang) zumindest versucht. Und die dialektisch Denkenden unter den heutigen Ökonomen knüpfen da wieder an. Man hat es sich sehr leicht gemacht, als man Karl Marx 1989 einfach in die Ecke gestellt hat – frei nach dem Motto, er wäre ja wohl für den ganzen Mist verantwortlich, der in seinem Namen da im Osten angerichtet worden war.

So wurde man auch seine unbequemen Ansätze los. Ergebnis war dann die Dauerherrschaft einer Wirtschaftstheorie, die den Markt verherrlichte und die Widersprüche weginterpretierte. Ein Rückfall in die Zeiten vor Marx in alte Marktgläubigkeit und im Grunde reinen Zahlenfetischismus.

Nun ist er also wieder da. Altersweise in die Kamera grinsend. Hier mal auf 100 Seiten eingedampft für Leute, die zumindest mal einen Blick werfen wollen in diesen Kosmos. Und weil auch beim Reclam Verlag Schelme in der Programmgestaltung sitzen, gibt es 2018 auch gleich noch das Werk von Marx’ Schwiegersohn Paul Lafargue „Das Recht auf Faulheit“, in dem er sich mit der herrschenden „Arbeitssucht“ und der Unterdrückung der menschlichen Leidenschaften beschäftigt.

Fast so etwas wie eine Geburtstagsausgabe – Die neue LZ Nr. 50 ist da

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Ich werde diese beiden Büchlein zu Weihnachten verschenken. Danke für den Tipp!