Wer einen wie den Leipziger Dichter Andreas Reimann einlädt, der kann sicher sein, dass er danach einen richtigen, vollgültigen und spitzbübischen Gedichtband bekommt. Die Dresdner haben es getan. Die Weimarer haben es nicht getan. Was schon verblüfft. Haben sie aus ihrer Geschichte also doch nichts gelernt? Sie haben trotzdem einen Gedichtband bekommen: Poeten-Museum.

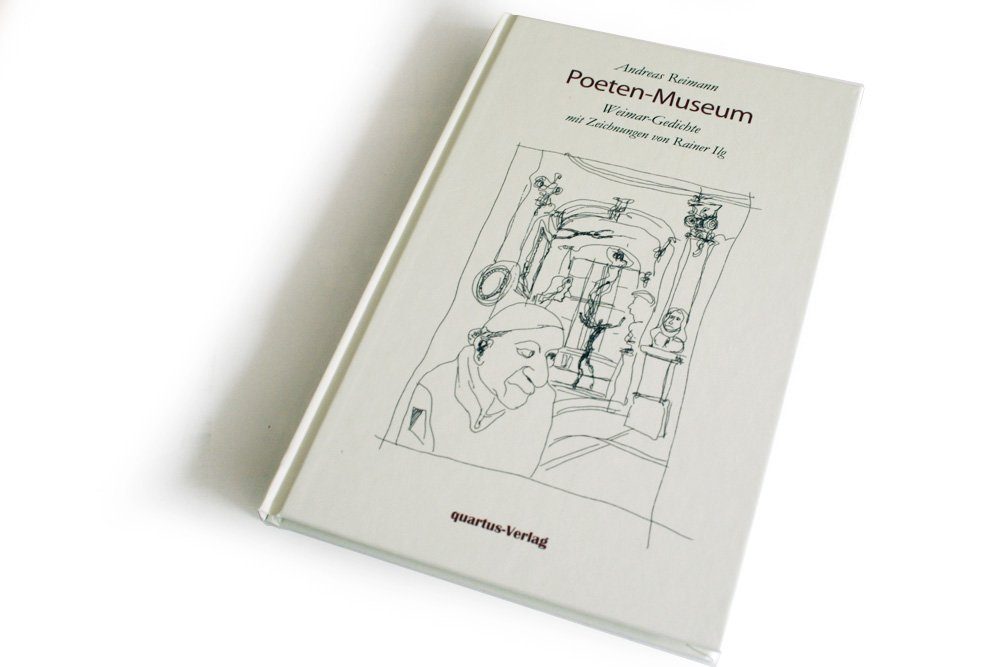

Vielleicht liegt es daran, dass man sich in der beschaulichen Stadt an der Ilm Dichter nur noch im toten Zustand vorstellen kann, museal und in Gips gegossen. Man hat keinen Stadtschreiber wie andere Städte. Leipzig hat auch keinen. Man liest hier auch nicht mehr. Jedenfalls nichts Heimisches. Die armen Poeten gar, von denen Leipzigs stillster und emsigster Dichter auch in diesem Bändchen schreibt. Bitter und bissig. Gerade hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Das hat der bei Jena ansässige Quartus-Verlag genutzt, ihn zu würdigen, wie es 2009 zuletzt die Connewitzer Verlagsbuchhandlung in Leipzig tat, damals mit Leipzig-Gedichten. Unerhört. Illustriert von Rainer Ilg. Der hat auch die Weimar-Gedichte illustriert. Das Bändchen steht würdig daneben. Und wie gesagt: mit einer ordentlichen Prise Ironie.

Denn wer schon in vorigen Zeiten misstrauisch beäugt wurde, weil er nicht in der allein selig machenden Partei war und deshalb nicht ernst zu nehmen, der erlebt in den neueren Zeiten den noch viel bescheideneren Umgang der Mächtigen (die auch das Geld zu verteilen haben – an Gspusi in der Regel), die die Dichtenden im Land eher ignorieren. Oder ist das Absicht? Sollen sie arm bleiben und zur Bescheidenheit erzogen werden? Dass die Neueren ihren Erziehungsdrang genauso herausschauen lassen wie die Altvorderen – die Dichter im Lande wissen ein Lied davon zu singen: „Hauptsächlich hält man sie kurz, / damit sie nicht glaubwürdig werden / heutigen tages.“

Autsch. Das sitzt.

Sitzt bei diesem Stillen und Nachdenklichen immer. Wer glaubt, er habe das bei Goethe und Schiller gelernt, der wird auch in diesem Band eines Besseren belehrt. Hat er nicht. Und seine Beziehung zu den musealen Poeten ist eher eine aphoristische, sein Stil sowieso. Das ist bester Lessing, mit dem er hier die Toten und Unsterblichen piesackt. Und auch die Weimarer daran erinnert, dass es dort auch heute noch lebendige Vertreter der Spezies gibt: Thomas Schneider und Jens-Uwe Günther erwähnt er gesondert in jenem Gedicht, in dem er die Weimarer Berühmten-Galerie eröffnet.

Hernach fischt er sich (was auch sonst) die echten, vom Leben erzählenden Anekdoten aus dem Liebes- und Eheleben der Herren Goethe und Schiller heraus, Dinge, die man im Gedränge „vor der heiligen Grotte“ eher nicht erzählt bekommt. Die aber Briefsammlungen und Biografien erst mit Leben erfüllen, die einer wie Reimann gelesen hat. Weil er eines auch damals schon wusste: In den Museen werden nur die staatstreuen Seiten der Angebiederten gezeigt. Die privaten Kolossalitäten unterbleiben immer. Frauen erscheinen stets nur als schönes Beiwerk.

Auch wenn es deutlich auch um die geistige Aufmerksamkeit der Herren Schöngeister warb, dieses schön frisierte Geschlecht. So wie Bettine.

Wer sich zerstreitet mit der Obrigkeit, der wird eliminiert aus dem Erinnerungskult. So wie Bach in Weimar, wo er in Wirklichkeit seine Karriere begann. Aber der Fürst steckte ihn ins Gehäus, weil der Kerl Selbstbewusstsein zeigte. Logisch, dass Reimann auch diese Leipziger Eigenheit bedichtet in Weimar, wo er nichts auslässt, nicht mal den Riesenschädel des Dichters Fürnberg, den heute keiner mehr kennt, der früher keine Lieder singen musste.

Man merkt: Wo dieser Reimann hinreist, da vergisst er seinen Schabernack nicht. Und freut sich diebisch, dass der ruhmsüchtige Bürgermeister Schwabe sich beim Schillerschädel genauso gründlich irrte wie der eingebildete Herr Geheimrat, der doch tatsächlich glaubte, er würde „seinen Schiller“ auch am Schädel erkennen.

Im Grunde eine Anekdote für die Geschichte: So schlecht kannte er seinen vielgepriesenen Freund, so wenig hat er ihn im lebendigen Zustand angeschaut. Oder vergisst man das, denkt sich nachher wunder was hinein in die Schädel der Verstorbenen?

Weimar ist alles: Museum, Gruft, Kulisse. Die Kunstwerke waren schon zu Goethes Zeiten aus Gips. Und die meisten der einst Berühmten sind zwar noch berühmt – nur liest sie keiner mehr: Herder, Wieland, Nietzsche.

Ein Wort zu Herder? – „Hier sehen sie herdern, den ewig verehrten, / und brauchen nicht selbst toleranter zu werden!“

Goethe hat diese Toleranz gefallen. Heute darf man damit keinem deutschen Innenminister mehr kommen – der ruft gleich die Polizei.

Das ist Reimann in Weimar nicht passiert. Den Café-Besuch hat er selig genossen, wie man einen musealen Zustand nur genießen kann. Und natürlich erinnert er die Erinnerungstüchtigen daran, dass Herr Hitler persönlich einst zur Neueröffnung des berühmten „Elefant“ kam und gleich hinter Weimar ein Lager bauen ließ, mit dem schon damals die Eltern ihre Kinder erschrecken konnten.

Selbst Flugenten, Zwiebeln und hübsche Gärtnerinnen sind dem spazierenden Dichter aus Leipzig nicht egal. Manche Gedichte klingen so, als wären sie ein liebevolles Feuilleton, eine freundliche Anmerkung an das stets abwesende Publikum, es möge auch auf die kleinen Details und die Randfiguren achten. Die seien wichtig. Genauso wichtig wie die Gipsköpfe.

Wobei: Ganz unbeeindruckt blieb er nicht. Dass die Anna-Amalia-Bibliothek gerettet wurde, hat ihn schon beeindruckt. Da hat er gleich ein ganzes „Album für Anna Amalia“ geschrieben. Der Herr Geheimrat hat keins bekommen. Denn damit ist Reimann eigentlich schon nach den ersten Versen durch, mit diesen Angehimmelten, die nur mal vorbeigefahren sein mussten, schon klatschte ein Schild „Er war hier!“ an die Wand.

Am Ende, als er die wieder prächtige Bibliothek bestaunt, freut er sich schneiderlich, denn: „Erstaunt sahn wir danach, was wir gerettet! / Gemeinsam! – Wir! – Ja, wir sind noch zu retten.“

Das vergessen die großen Geldausgeber gern, dass sie immerfort unser Geld ausgeben. Gönnerhaft. Aber es ist unser Fleißigsein, mit dem die Dinge gerettet werden. Auch die entflammten Bibliotheken. Fehlt nur noch ein kleines Nachwort, in dem Andreas Reimann die Lesenden daran erinnert, warum Dichter trotzdem immer nur Almosen bekommen. Denn der Dichter muss „licht und schatten“ zeigen. Es ist sein Recht, „nicht nur zu sehen, / was ihm behagt.“

Das war den Gönnern schon immer unangenehm.

Aber da ist Weimar wie Leipzig, ist es gehupft wie gesprungen.

An ihrem Umgang mit den Dichtern sollt ihr sie erkennen.

Andreas Reimann Poeten-Museum. Weimar-Gedichte, quartus-Verlag, Bucha bei Jena 2016, 15,90 Euro.

Kleine Korrektur: Diesen Leserhinweis haben wir beherzigt und aus Weimaranern im Text ordentliche Weimarer gemacht:

“Hallo,

kurzer Hinweis zum Artikel ‘Mehr als ein Geburtstagsbuch’ über den Gedichtband von Andreas Reimann: Als gebürtiger Weimarer weiß ich, dass sich manche Leute dort bei der Bezeichnung ‘Weimaraner’ ziemlich angefasst fühlen… Das ist nämlich die Bezeichnung einer Hunderasse – in Weimar wohnen ‘Weimarer’.”

In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer

In eigener Sache (Stand Mai 2017): 450 Freikäufer und weiter gehts

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher