Es ist mausetot, dieses Ländchen namens DDR. Eigentlich. Nur da hinten liegt es noch irgendwo herum, 30 Jahre zurück. Als traurige Konservendose voller Gefühle, Erinnerungen, lächerlicher Sprüche und Bilder. Da will keiner wieder hin. Dumm nur, wenn man beim Urlaub mit dem Zeitreisekoffer da landet. Und nicht wieder weg kommt, wie das Jobst und seiner Mutter Susanne passiert.

Es ist ja nicht das erste Buch, in dem Autoren aus dem Osten versuchen, diese seltsame Vergangenheit einzufangen, die schon 1990 wirkte, als sei sie gänzlich aus der Zeit gefallen. Als wäre das Land 40 Jahre unter einer Käseglocke verstaut gewesen. Viele Autoren arbeiten sich an der Diktatur ab. Aber je höher diese Bücherberge werden, umso weniger wird das Ganze greifbar. Da verwandeln sich selbst lebendige Menschen in Pappkameraden, alles wird zu einer Orgie der Staatsmacht. Und das ganz normale Leben?

In den faszinierenden Fotobänden aus dem Lehmstedt Verlag sieht man sie ja, diese Menschen, die sich in den Zuständen und Umständen eingerichtet haben, die unter unwürdigsten Bedingungen gearbeitet haben, die in der Regel nicht viel besaßen und trotzdem ein ganzes vollwertiges Leben zusammenimprovisierten. So vollgültig, dass selbst die jüngeren Autorinnen und Autoren von dieser Kindheitserinnerung zehren.

All der propagandistische Aufsatz wirkt nur noch wie Kulisse. Was einst nicht angetastet werden durfte, wirkt in der Distanz wie Pappmaché.

Und doch ist da etwas, was auch eine Autorin wie Franziska Gehm noch immer umtreibt und ausfüllt: Diese ganz besondere Kindheit mit ihren Selbstverständlichkeiten, ihrer Sprache, den offenen Türen. Man hat auch längst vergessen, dass man in diesem seltsam abgeschotteten Land tatsächlich die Haustüren offen lassen konnte. Außer den misstrauischen Staatsdienern kam gar niemand auf die Idee, die Wohnung mit Sicherheitsschlössern, Alarmanlagen, Stacheldraht auszustatten. Heute nerven Versicherungen, Polizei und Sicherheitsdienste: Rüsten Sie auf!

Es ist nicht nur dieses abgeschaffte Land, das in der Rückschau so seltsam aussieht. Es ist auch die Gegenwart, die im Vergleich zuweilen sehr verbiestert wirkt. Gar nicht wie die goldene Zukunft, die sich damals auch die Parteigranden ausmalten. Schon gar keine sozialistische.

Und dann ist da noch dieser Ton, dieser Bud-Spencer-Ton, den in diesem Buch der ein klein wenig moppelige Letscho drauf hat, einer von den neuen Freunden, die Jobst findet, nachdem er mit seiner Mutter ausgerechnet im Tal der Ahnungslosen gestrandet ist. Koffer weg. Rückkehr in die Zukunft unmöglich. Und die Menschen seltsam. Sie stehen Schlange, ohne dass die Leute am Ende der Schlange wissen, was es im kärglichen Laden vorne gibt. Sie warnen eindringlich vor einem Kontakt mit der Polizei. Und die Dinge, die es in der Kaufhalle gibt, schmecken irgendwie komisch.

Man merkt schon: Franziska Gehm hat das alles noch kennengelernt. In Thüringen aufgewachsen, war sie 15, als die Mauer fiel. Aber ihr Buch ist keine nostalgische Kindheitsbeschau, sondern eigentlich eine Satire – fast in der Tradition der ganz großen sowjetischen Satiriker von Sostschenko bis Ilf Petrow. Vielleicht hat sie sie gelesen, vielleicht auch nicht. Aber wer sie gelesen hat, weiß, wie tief verwurzelt diese nur oberflächlich lustige Satire in den Herzen der Bewohner dieser stalinschen und poststalinschen Reiche war. Es ist genau derselbe Humor, der auch in den besten Ausgaben des „Eulenspiegel“ zum Vorschein kam, scheinbar völlig harmlos, richtig liebenswert, niemals böse und bissig (wie westeuropäische Satire à la „Titanic“ oder „Charlie Hebdo“ gern ist), denn die Autoren wussten ja, dass immer mindestens drei staatliche Instanzen mitlasen: Zensur, Geheimdienst und Partei. Oft genug auch noch ein paar andere leicht beleidigte Funktionäre, die alle Machtmittel in der Hand hatten.

Es war ein gegenseitiges Abtasten, in dem sich die Mittel der Satire wie von selbst anboten. Es klingt flapsig. Und es klingt vertraut. Wer die seinerzeit beliebten Bücher um Alfons Zitterbacke und Ottokar Domma liest, findet den Ton wieder. Diese Bücher prägten auch den Alltag der Kinder. Und sie wirkten, weil sie den zuweilen sehr abgeklärt und rotzigen Ton der Kinder tatsächlich trafen. Denn all das Phrasengewäsch von den zehn Geboten der Pioniere bis zu den fadenscheinigen Losungen an allen Hauswänden, hatte ja mit dem Alltagssprachgebrauch nichts zu tun.

Franziska Gehm ist ganz konsequent und lässt ihren Honni (den sie tatsächlich auftreten lässt zum Höhepunkt der turbulenten Geschichte) tatsächlich in der Phraseologie sprechen, in der seine ganzen Reden und Ansprachen gehalten waren. Wer sich diesen Parteifunktionären überhaupt noch verständlich machen wollte, der griff zu diesen angelernten Phrasen. Das tun Jobst und seine Freunde Letscho und Jule dann übrigens auch, um den „Obstonkel“ zum Besuch einer Theateraufführung zu überreden.

Auch wenn die Autorin den Ort, wo Jobst mit seiner Mutter Susanne gelandet ist, nicht benennt, merkt man, wie plastisch diese müden, farblosen und meistens menschenleeren Stadtlandschaften in ihrer Erinnerung geblieben sind. Die Straßen waren ja tatsächlich menschenleer, genauso wie sie autoleer waren. Und die Menschen waren tatsächlich ein wenig so, wie sie die Autorin schildert: Abweisend, auf Abschottung bedacht, aber trotzdem hilfsbereit und freundlich. Man verliert ja nicht alles Menschliche, wenn man in solchen überwachten Gesellschaften lebt. Und so ist dieses Buch allein auch schon deshalb erheiternd (ganz im Sostschenko’schen Sinn), weil der von seiner Westsozialisation (und seiner auffallenden Unkenntnis der Geschichte) geprägte Jobst hier auf Gleichaltrige trifft, denen Skepsis und fröhliche Widerborstigkeit geradezu in die Wiege gelegt wurden.

Das war immer da. Nur haben nicht die Letschos und Jules die Deutung dessen vollzogen, was aus Sicht dieser seltsamen Landung im Tal der Ahnungslosen noch zwei Jahre in der Zukunft liegt, sondern eher die Chamäleons wie Ingo und Patrizia in dieser Geschichte. Chamäleons und Wendehälse.

Auch das schwingt mit, so eine Portion Sehnsucht nach der Ehrlichkeit, die in Menschen wie Frank Kühne (dem Vater von Jule) oder auch dem verstörten Sven lebte. Vielleicht kann man sich diesem Thema tatsächlich erst einmal nur mit Satire nähern, denn die Autorin lebt zwar heute in München. Aber auch in München darf man sich fragen: Warum ging das da im Osten so schief, wie es schiefgegangen ist, so wendehälsig schief? Hatte dieses am Ende aufrührerische Völkchen nicht alle Beherztheit der Welt, die Dinge einmal anders und richtig zu machen? Und nicht schon wieder neuen Besserwissern hinterherzulatschen?

Augenscheinlich ist es wirklich so: Die Jules und Letschos haben die Welt umgestoßen und die falschen Ingos haben sich die lukrativen Posten geschnappt.

Vielleicht findet man diese Schizophrenie des Ostens auch schon im „Alfons Zitterbacke“. Da muss man noch mal nachforschen. Bei Ilf und Petrow findet man sie, denn ein System wie das stalinistische produzierte ja die Angepassten und Wetterwendischen geradezu zwangsläufig. Die, zu denen ein ordentlicher Ost-Indianer gesagt hätte: „Du sprichst mit gespaltener Zunge, weißer Mann.“

Franziska Gehm hätte nicht mal einen leibhaftigen Staats- und Parteichef gebraucht, um diese Begegnung von Zukunft und Vergangenheit zu einer wilden fröhlichen Jagd nach dem Koffer zu machen. Aber verfilmen lässt sich das Chaos am Ende im kleinen Stadttheater ganz bestimmt gut. Man darf aber trotzdem hoffen, dass es nicht verfilmt wird. Oder lieber von Tschechen oder Polen verfilmt wird, sonst wird es wieder nur eine ÖRR-Klamotte, die den ganzen bitteren Ernst hinter den Dialogen und scheinbar so lustigen Begegnungen zukleistert.

Das Buch jedenfalls ist eine bessere Begegnung mit diesem Stück Geschichte als die meisten Fernseharbeiten zum Thema, auch als so mancher dicke Roman dazu. Hier wird lebendig, wie die heute Erwachsenen seinerzeit die Welt des real existierenden Möchtegerns erlebten und wie viel Eulenspiegelei dazu gehörte, sich seinen Humor, seine Lebensfreude und seinen kritischen Geist zu bewahren. Und – das ahnt man immer dann, wenn Jobst über sein eigenes Leben in der Zukunft nachdenkt – es hat sich zwar äußerlich alles geändert. Aber die Wucht von Lebendigkeit, die der verschüchterte Junge aus der gar nicht so berauschenden Zukunft bei Letscho und Jule findet, erschüttert ihn sichtlich. Da fehlt ihm selbst etwas. Auf einmal ist dieser graue Osten nicht abenteuerlich, weil die Kulisse so befremdlich ist, sondern weil es dort Menschen gibt, die ihren Hunger nach Lebendigsein mit aller Energie ausleben.

Gab es das wirklich? Wurde das nicht alles wegerzogen und plattgebügelt?

Ganz augenscheinlich nicht.

Auch wenn es danach fast verschwunden ist, weil die Grauen und Anschmiegsamen den Laden übernahmen. Da ging dann auch eine Menge unverwechselbarer Humor vor die Hunde.

Hier ist er wieder, so frisch, als hätte sich Franziska Gehm 1989 schnell noch ein ganzes Fass davon gesichert und gut aufgehoben, so dass kein Vermieter und kein neidischer Nachbar es gemerkt hat. Jetzt dürfen alle mal schnuppern und sich freuen, wenn sie mit Jobst und seiner nicht zu bändigenden Mutter in der DDR landen. In einem Land, dass es natürlich niemals gab. Natürlich nicht. Ganz bestimmt nicht. Ach das schwingt so als leise Idee mit: Es gibt eine Menge Ingos, die das Alles gern für immer vergessen machen möchten. Nicht wegen diesem allgegenwärtigen Geheimdienst und der sprachunfähigen Partei und der ganzen Mangelwirtschaft, sondern wegen der Letschos und Jules. Wegen dieser frechen Typen, die damals schon störten, weil sie der ganze staatliche Klimbim nur noch nervte, und die dann eine andere Welt wollten, in der der Mensch endlich das Maß aller Dinge ist, nicht die Ideologie dummer Bürokraten. Und was haben wir bekommen?

Eine humorlose Bürokratie.

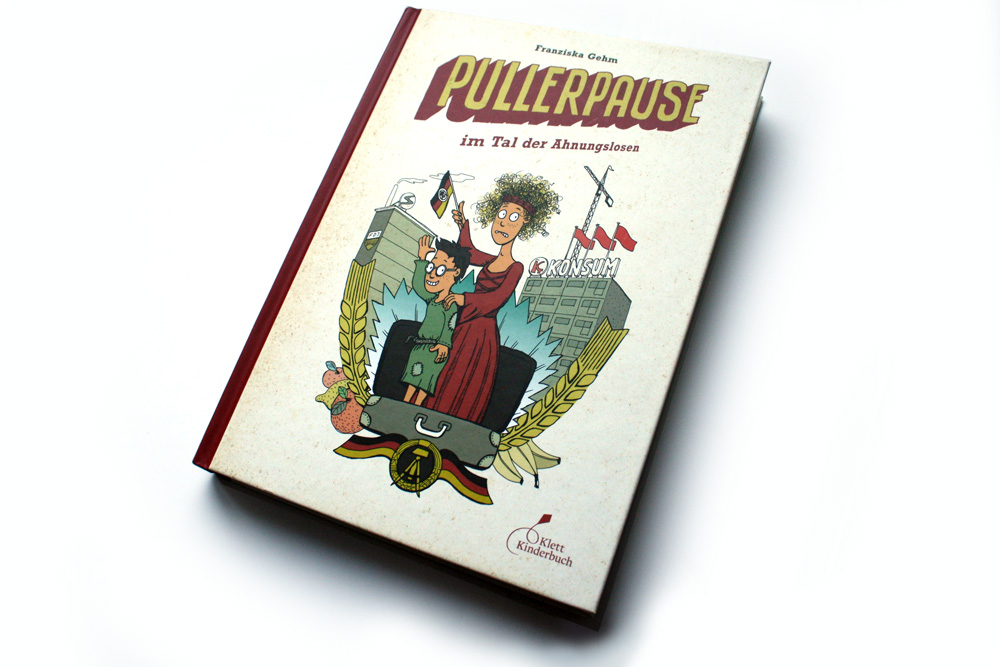

Franziska Gehm Pullerpause im Tal der Ahnungslosen, Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2016, 12,95 Euro.

In eigener Sache – Wir knacken gemeinsam die 250 & kaufen den „Melder“ frei

https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/10/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher