Frag mal die Dichterinnen und Dichter, was sie von Arbeit halten. Das ist ja ein okkupiertes Thema, über das in der Regel Leute reden, die den arbeitenden Menschen an sich nur als Last, Stör- und Kostenfaktor betrachten und dafür gern behaupten, es sei das Geld, das „arbeite“. Eigentlich hätte man da eine Gedicht-Anthologie aus lauter Hohn und Spott erwartet.

Das gibt es auch – in Ansätzen – weiter hinten im Heft, wenn gerade jüngere Autorinnen und Autoren sich mit den Lügenmärchen der modernen Arbeitswelt beschäftigen, mit der kompletten Selbstvermarktung des Einzelnen als Ich-AG, mit dem Höllendasein eines Hartz-IV-Antragstellers, der Entwürdigung als antragstellender Aufstocker, der systematischen Vernichtung im Arbeitsamt Sonnenallee.

Weit haben wir es gebracht. Und das hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass uns die Arbeit ausgeht, wie die bezahlten Institute nicht müde werden zu behaupten. Arbeit gibt es mehr als genug. Nur: „Wie hätten Sie’s denn gern?“, hieß es mal in einer Show, in Zeiten, da Arbeitszeiten noch Grenzen hatten.

Aber heute? – „Die einen kennen weder Uhr noch Stunde, / ihr Arbeitsberg kreißt, / ständig am Limit, / vollständig leer.“ Das schreibt Monika Hähnel, die dann in den folgenden vier Strophen den vollen Kreis abläuft, bis zu den Ausgestoßenen und Abservierten: „Andere kommen niemals von Arbeit heim, / haben keine, gehn nicht aus dem Haus …“

Es ist nicht nur Fremdbeobachtung, denn mancher, der da schreibt, hat alles schon mitgemacht, den Aushilfsjob, um sich was dazu zu verdienen, ein Leben in einem vollwertigen Beruf, der Erfüllung gab – nicht nur die Seele glücklich machte, weil man Sinnvolles tat, sondern auch, weil Arbeit dem eigenen Leben einen Rahmen gibt, teilhaben lässt an einer großen Schöpfung.

Natürlich: Gott kommt nicht vor. Denn der würde eher stören in einer Welt, in der das Schaffen der Menschen selbst der eigentliche Schöpfungsakt ist. Das scheint längst vergessen, wegrasiert von einer systematischen Verdummung der öffentlichen Wahrnehmung.

Indirekt, ja, da ist der große Baumeister noch als Schatten zu ahnen: „Die Krone der Schöpfung / zerbricht an Erschöpfung“, schreibt Rainer Rebscher. Und endet in einer sarkastischen Pointe: „Zeit ist Geld Dafür lohnt es / zu sterben Mann“. Der nüchterne Blick des Dichters zieht den Lügen der Gegenwart die Haut ab: Gott ist tot und wurde durch Mammon ersetzt, das blanke Geld. Lebensberechtigung gibt nicht mehr das fleißige Tun, sondern nur noch das gewährte Geld. Wer am Geldhahn sitzt, bestimmt, wer leben darf.

Und so muss man dann die eingestreuten Texte der älteren Dichter lesen, der Greßmann und der Hilbig, die noch in Zeiten schrieben, als das tägliche Rackern noch stolz machen durfte. Was nicht ausschloss, dass die Arbeitstage zermürbend waren und das morgendliche Grau auch auf den Gesichtern lag.

Aber Arbeit ist ja nicht nur, was die morgendlichen Schichtzüge füllt. Arbeit beginnt mit dem sinnvollen Tun beider Hände. Hört also auch nicht wirklich auf, wenn man älter wird. Darüber schreiben Johanna Anderka und Helga Rahn. Letztere: „Hände wollen sich / beweisen, weil sie leben.“

Und bringt damit etwas zusammen, was in heutigen Zeiten fast verschollen ist: Das Wissen darum, dass der Sinn des Lebens nicht von oben kommt oder als Gnade verteilt wird, sondern geschaffen wird – durch unserer Hände Tun. Es ist schon eine bemerkenswerte Pervertierung, wenn dieses Sinnstiftende umgedeutet wird in einen Gnadenerweis. Und natürlich kommt dann die Sinnfrage zwingend. Bei Anton G. Leitner etwa, der in breitestem Bayrisch darüber dialogisiert, dass man Arbeit nicht einfach liegen lassen kann. Die Gegenposition: Vor der Arbeit regelrecht flüchten.

Aber zwingend steht immer die Frage, wie weit man sich selbst zum Produkt macht, um jederzeit als Arbeitskraft verkäuflich zu sein. „für wen / gehe ich zu jedem casting / mache ich extrem viel sport … ?“, fragt Gisela Becker-Berens, stellvertretend eigentlich, denn sie gehört nicht zu den jungen Jahrgängen, die diese komplette Andienung ihrer selbst an die Ansprüche der modernen Fleisch- und Personalbeschau über sich ergehen lassen müssen. Und dann doch nur mit Arbeitsbedingungen abgespeist werden, die den Namen nicht verdienen. Jeder einzelne Angestellte jederzeit austauschbar, mit Hungerlohn bezahlt, in Überstunden genötigt, die dann doch nicht bezahlt werden. „Den Knebelvertrag / wortlos unterschrieben“, schreibt Stefan Kabisch in seinem Gedicht. Seine Generation hat schon in vielen Büchern und Gedichten über diesen irrealen Zustand geschrieben.

Dabei wäre Arbeit doch eigentlich, was menschlich macht. „Arbeit verhilft zu Erfolgen / füllt Zeit, macht das Leben weit / gibt Selbstvertrauen, stärkt Zusammenhalt“, heißt es bei Ramona Ina Buggenhagen. Es liest sich wie ein Gebet. Auf dass Arbeit wieder Arbeit sein könnte und nicht die völlige Unterordnung unter die Gnade anderer.

Es ist wieder so ein Heft voller Gedichte, mit denen die Autorinnen und Autoren den Nerv der Zeit treffen. Das Wesentliche nachfragen. Und eigentlich auf vielfältige Weise feststellen, wie die Entwertung des Menschen zum System geworden ist. Da bleibt so manchem das Hohelied auf die Arbeit (das sie ja eigentlich mal verdient hat) im Halse stecken, im Zeilenumbruch. Denn der Anblick des Gegenwärtigen ist nur noch kläglich, schäbig. Man kommt nur ganz kurz ins Nachdenken darüber, was Arbeit sein könnte. Und weiß doch: Die, die die Arbeit zum billigen Gnadenakt gemacht haben, sitzen an den Reglern der Zeit und sind eigentlich nur damit beschäftigt, die Hitze des Feuers zu regeln, auf dem die wartenden Seelen gebraten werden.

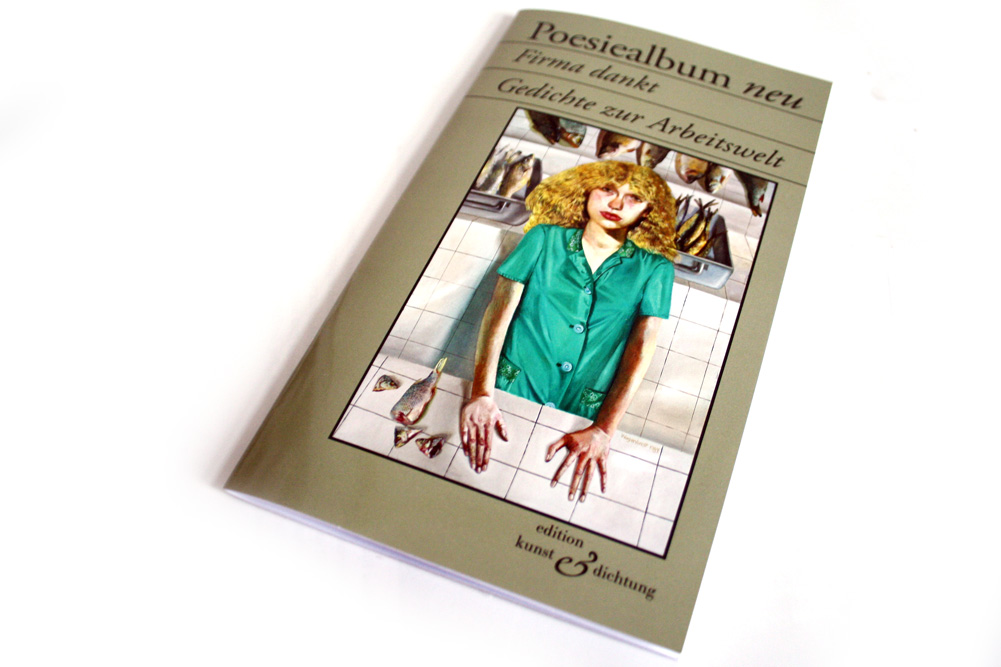

Lang ist’s her, dass Fischverkäuferinnen so müde und trotzdem stolz dreinschauen konnten wie auf dem Bild des Leipziger Malers Norbert Wagenbrett, das den Titel schmückt.

Poesiealbum neu „Firma dankt. Gedichte zur Arbeitswelt“, Edition Kunst & Dichtung, Leipzig 2016, 4,80 Euro

Tipp: Am Samstag, 19. März, um 17 Uhr, feiert die Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik 10 Jahre „Poesiealbum neu“ im Gohliser Schlösschen. An der Lesung mit Musik nehmen Esther Ackermann, Georg Oswald Cott, Stefan Kabisch, Ulrich Schacht und Barbara Schaffeld teil.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher