In ein paar Kapiteln in der großen vierbändigen Chronik zur Leipziger Stadtgeschichte werden auch die einstigen Dörfer und Vorwerke mit abgehandelt, die einst nach Leipzig eingemeindet wurden. Auch das Autorenkollektiv für die große Stadt hat gemerkt, dass da eine Menge Geschichte mit eingemeindet wurde. Wie viel, das merkt man freilich erst, wenn sich einer wie Michael Liebmann im Eigenauftrag in die Archive kniet.

Das hat er 2012 schon einmal getan, weil ihn einfach dieser rätselhafte Name Brandvorwerkstraße beschäftigte. Kaum einer konnte ihm sagen, woher der Name kam und welche Geschichte dahinter steckte. Auch in den üblichen Leipzigbüchern gab es dazu kaum Nachrichten. Also machte er etwas, was sonst gut bezahlte Historiker mit einer Fuhre Fördergeld im Rücken tun: Er durchforstete die Stadt-, Staats- und Gerichtsarchive. Das Ergebnis war ein Buch, wie es Leipzigs bis dato nicht gesehen hat: Auf einmal gewann eine ganze kleine Lebenswelt Farbe, Konturen, Fülle, tauchte das alte Vorwerk, das sich aus einem Landwirtschaftshof zu einem der beliebtesten Ausflugsziele der Leipziger mauserte und mit der Stadterweiterung des 19. Jahrhunderts fast völlig aus der Wahrnehmung verschwand, aus den Tiefen der Geschichte wieder auf. Wirte, Besitzer und Mieter wurden lebendig. Auf einmal wurde auch ein Stück Leipziger Wirtschaftsgeschichte sichtbar und man erlebte mit, wie rüde und herrschaftlich die Leipziger Ratsherren über Jahrhunderte mit den Pächtern und Bewohnern des Vorwerks umgingen.

Und einige der Schicksale, die Liebmann in den Akten fand, verwiesen auch damals schon auf das nächste Dorf: auf Connewitz. Eigentlich wusste der examinierte Gymnasiallehrer und Freizeitforscher da ja schon, was das für eine Arbeit war, wenn er sich jetzt auch noch daran wagte, für Connewitz dasselbe zu machen wie für das Brandvorwerk. Doch er hat es gewagt. Er wollte das wissen. Denn die schlichte Wahrheit ist: Über Connewitz steht in der neueren Stadtgeschichte genauso wenig wie über die alten Vorwerke. Und dazu gehört auch, dass selbst die heutigen Connewitzer über den Ursprung ihres Ortes eigentlich nichts wissen. Oder nur das Wenige, was etwa in dem 2011 ebenfalls bei Pro Leipzig erschienenen Ansichtskartenband “Connewitz. Ein Leipziger Ortsteil auf alten Ansichtskarten” zur Erklärung der damaligen Veränderungen im Ortsbild mitgeliefert wurde.

Aber was war davor? Wie kam es überhaupt dazu, dass Connewitz ab 1888 geradezu darum flehte, nach Leipzig eingemeindet zu werden? Übrigens genauso wie die meisten anderen der damals 26 Orte im Leipziger Umfeld, die sich nichts sehnlicher wünschten, als endlich Teil der Stadt Leipzig zu werden. Nicht alle – in Plagwitz und Lindenau, wo die großen Fabriken auch richtig Steuern in die Gemeindekassen schaufelten, war das deutlich anders.

In Connewitz gab es so ab 1860 auch ein paar Fabriken. Die bekannteste ist die von Eduard Siry gegründete Gasmesserfabrik am Kreuz, später Schirmer, Richter & Co. und heute Werk II. Es gab auch seit dem 18. Jahrhundert prächtige Villen, die sich einige durchaus bekannte Leipziger in Connewitz bauten, in Alt-Connewitz, könnte man sagen. Denn das eigentliche Dorf beschränkte sich ja über Jahrhunderte auf den schmalen Raum rechts und links der Königstraße, der heutigen Prinz-Eugen-Straße. Und bis auf die 23 Bauern, die nicht nur ein Haus besaßen, sondern auch Acker, waren die Connewitzer über die Jahrhunderte arm. Richtig arm, auch im Vergleich mit den anderen Ratsdörfern der Stadt.

Das hat Ursachen. Und Michael Liebmann findet sie ganz tief in der Geschichte – in diesem Fall noch weit vor dem Jahr 1015, dem Jahr der Ersterwähnung von Leipzig. Klammer auf: 2017 könnten auch die Connewitzer ihr 1.000-jähriges feiern, denn eines der drei slawischen Dörfer, die auf der heutigen Connewitzer Flur lagen, wurde 1017 von Thietmar von Merseburg in seiner Chronik ebenfalls erwähnt – übrigens neben der nicht näher lokalisierten Leipziger Kirche. Der Kaiser persönlich bewilligte Thietmar “drei Kirchen in Libzi, in Olscuizi und in Gusua”. Gusua ist Geusa. Die Kirche gibt es heute noch. Und Olscuizi ist ein Ort, der in der eingedeutschen Schreibwise dann Ölschwitz hieß. Ölschwitz oder – wie es in der slawischen Urform wohl wirklich hieß: Ol’skovica – lag ungefähr da, wo heute Marienbrunn liegt. Das ist ja bekanntlich durch eine Eisenbahnstrecke von Connewitz getrennt. Beide liegen trotzdem auf alter Connewitzer Flur.

Das dritte slawische Dorf auf der Flur hieß wohl Dobcici, später noch im Namen einer Mühle nachweisbar: Döbschütz.

Wie tief sich Liebmann in die Archive gekniet hat, merkt man, wenn er ausführlich und anschaulich erklärt, wie im frühen Mittelalter nicht nur neue Dörfer von fränkischen/deutschen Siedlern gegründet wurden, sondern auch die alten (und neuen) slawischen Dörfer neue Besitz- und Feldstrukturen bekamen, wie sich das neue Lehnssystem ausprägte und wie einige Dörfer zu Bauernhöfen mit großen Ackerflächen kamen, und einige – gerade in der späteren Besiedlungszeit, als es immer weniger freies Land zu vergeben gab, zu kleineren. Das passierte Connewitz – aber das ist nur ein Grund dafür, warum das Dorf nie wirklich reich wurde. Ein anderer Grund waren die frühen mittelalterlichen Besitzverhältnisse und das ausgeprägte Fronsystem, das auf den Häusern lag. Und die Connewitzer waren wohl – so schätzt es Liebmann ein – die Bauern mit der höchsten Fronlast in allen Leipziger Ratsdörfern. Und Frondienst hieß nun einmal, dass die Betroffenen kostenlose Feld- und Gespanndienste leisten mussten – auf den Leipziger Ratswiesen genauso wie im einstigen Klostergut, das bis zur Reformation dem Kloster St. Thomas gehörte und danach der Stadt.

Deswegen gibt es auch Berge von Gerichtsakten, in denen die komplizierten und zum Teil konfliktreichen Beziehungen der Connewitzer zum Leipziger Rat aktenkundig wurden, aber auch die komplexen Besitz-, Abhängigkeits- und Lehnsverhältnisse, die genauso für Konfliktstoff sorgten wie die zunehmende soziale Differenzierung innerhalb des Dorfes. Dabei werden – wie beim Brandvorwerk – natürlich auch wieder Personen lebendig, mit all ihren Sorgen, Schulden, finanziellen Kalamitäten oder auch persönlichen Eigenarten. Einigen von ihnen hätte man auch heutzutage vor Gericht nicht begegnen wollen. Doch wenn man dann im Detail liest, dass die Dorfbewohner bis weit ins 19. Jahrhundert nicht mal die Chance hatten, ihren angeborenen Platz im gesellschaftlichen und örtlichen Gefüge zu verlassen, dann ahnt man erst, was für einen Umsturz die Verfassungs- und Landwirtschaftsreformen des 19. Jahrhundert für die Betroffenen gewesen sein müssen.

Man erfährt aber auch, wie schwer es den Connewitzern fiel, eine eigene Kapelle und später auch eine Kirche und die erste Schule zu bauen. Nicht nur weil das Geld fehlte, sondern auch weil der Probstheidaer Pfarrer an seinen Pfründen festhielt. Fast minutiös verfolgt Liebmann den Wandel, erzählt auch von Mord und Totschlag. Immerhin stammte der 1840 bei Gohlis hingerichtete Raubmörder Johann David Saupe aus Connewitz. Sein Fall erregte Aufsehen nicht durch das Blutige an seiner Tat, sondern durch die vom Scharfrichter völlig vermasselte Hinrichtung.

Aber hinter vielen Raub- und Mordtaten dieser Zeit steckte natürlich eine belastende Armut, die durch kein Sozialsystem abgefedert wurde. Und wer das Pech hatte, aus seiner akzeptierten gesellschaftlichen Stellung zu fliegen – was auch Frauen passieren konnte, wenn sie den Ernährer verloren – der hatte nicht viel Barmherzigkeit zu erwarten.

Liebmann gibt zu, dass man aus Gerichtsakten natürlich kein vollständiges Bild zu einem Ort wie Connewitz schreiben kann. Aber was dort nicht verzeichnet ist, steht nun einmal nirgendwo. Und die Gerichtsakten zeichnen immerhin ein sehr klares Bild der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die in Connewitz immer eine Rolle spielten. Gerade im 19. Jahrhundert, als sich die etwas reicheren Connewitzer mit Händen und Füßen gegen den wachsenden Einfluss der Ärmeren wehrten. Und das oft genug in verschworener Gemeinschaft mit den Leipziger Ratsherren, die sich in vielen Teilen ihrer Geschichte als Lehnsherren nicht besser benahmen als andere Gutsherren. Da gibt es Szenen im Buch, die Liebmann geradezu mit leuchtenden Farben ausschmückt und die den Leser natürlich an Kleists “Zerbrochenen Krug” erinnern. So ging es nicht nur in Preußen zu, so war es auch in Leipzigs Ratsdörfern. Aus heutiger Sicht hätte man da kein Knecht sein wollen.

Und wenn man vom ersetzten Connewitzer Kreuz absieht, erinnert heute nicht mehr viel an dieses alte Connewitz – ein paar wenige Gebäude an der Prinz-Eugen-Straße vielleicht. Aber die jahrhundertelange Armut des Dorfes hat ihre Spuren hinterlassen. Das kommt dann fast zum Finale des Buches im Zusammenhang mit den Reichstagswahlen 1890. Da war Connewitz rot, so, wie es heute wieder überall plakatiert ist. Aber nicht, weil sich ein paar Autonome ein Refugium erobert hatten, sondern weil viele Leipziger Arbeiter sich in Leipzig selbst die Mieten nicht mehr leisten konnten und in Dörfer wie Connewitz zogen (Ähnliches passierte in Stötteritz und Reudnitz.). Rot bedeutete damals: Sozialdemokratie. Und im alten Kernleipzig ging die bürgerliche Angst um, die zunehmende Wählerschaft der Sozialdemokraten könnte die Machtverhältnisse im Rathaus ändern. Was man – auch durch Änderung des Wahlrechts – freilich bis 1918 zu verhindern wusste.

Doch die schrillen Wahlkampftöne wirken im Jahr 2015 irgendwie vertraut. Was völlig fern und vergangen schien, erweist sich beim genaueren Hinschauen als farbiger Fingerzeig in die Gegenwart. So weit weg ist das also alles gar nicht.

Und dann schaut man sich jetzt diese beiden Bücher von Michael Liebmann an und weiß genau: Diese Fleißarbeit würde auch allen anderen Leipziger Ortsteilen gut tun. Aber das bräuchte wohl eine ganze Mannschaft so fleißiger Archivbesucher. Und die Akten sind nicht wirklich leserfreundlich. Manchmal muss einer wie Liebmann viele Wochen an tausende Seiten Material verwenden und verzweifelt schier – und gibt trotzdem einem Original wie dem “Biedermann” Johann Carl Ernst Precemeder einen Auftritt, der sich gewaschen hat. Vielleicht sollten die heutigen Connewitzer sich zusammentun und eine Straße nach Precemeder benennen. Das wäre ein klares und deutliches Zeichen an jede Obrigkeit, welche bürgerliche Streitlust in diesem Ortsteil mal zuhause war.

Was Precemeder alles angestellt und riskiert hat – na ja, das kann man im Buch nachlesen. Das müssen wir hier nicht verraten.

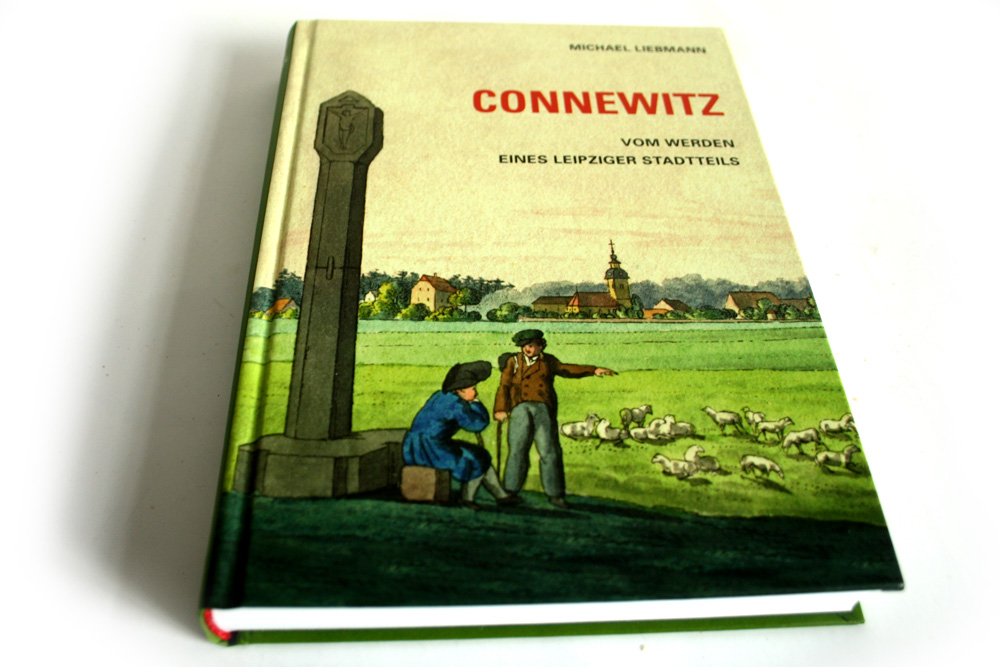

Michael Liebmann “Connewitz. Vom Werden eines Leipziger Stadtteils”, Pro Leipzig, Leipzig 2015, 18 Euro

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher