Die Zeit der fossilen Brennstoffe geht zu Ende. Doch nicht alle Brennstoffe können durch Strom aus alternativen Erzeugeranlage ersetzt werden. Gerade energieintensive Unternehmen brauchen einen neuen Brennstoff – und das ist nun einmal Grüner Wasserstoff. Doch woher nehmen, wenn Deutschland beim Ausbau von Wind- und Solaranlagen einfach nicht aus dem Knick kommt? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Strategie der Bundesregierung einmal unter die Lupe genommen.

„Die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung setzt auf einen beschleunigten Hochlauf der heimischen Produktion und der Importe von grünem Wasserstoff, lässt aber noch viele Fragen offen. Unklar ist etwa, woher die Importe stammen sollen und wie hoch der Anteil an nicht grünem, also treibhausgaswirksamen Wasserstoff im Jahr 2030 noch ist“, ergibt eine Analyse von Wissenschaftler/-innen der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).

„Die Strategie ist ein Fortschritt gegenüber der Vorläuferversion aus dem Jahr 2020, da Anwendungsbereiche und diverse Maßnahmen konkretisiert werden“, sagt Studienautor Wolf-Peter Schill. „Angesichts der bisher noch sehr geringen Mengen an produziertem grünem Wasserstoff sollte sie nun mit Hochdruck und sehr fokussiert umgesetzt werden.“

Klarer Fokus auf nicht elektrifizierbare Anwendungen

Wasserstoff sollte nur für Anwendungen eingesetzt werden, in denen eine direkte Elektrifizierung kaum möglich ist – zum Beispiel bei der Stahlherstellung oder im Flug- und Schiffsverkehr. Im Straßenverkehr und im Wärmebereich sei der Einsatz von Wasserstoff meist nicht sinnvoll, so die Studienautoren.

„Dies ist auch der Wasserstoffstrategie zu entnehmen“, erklärt Studienautor Martin Kittel. „Das wird in der öffentlichen Debatte manchmal anders wiedergegeben, wenn etwa die Nutzung von Wasserstoff für den Pkw-Individualverkehr diskutiert wird.“

Aber es geht nicht nur um Import von Grünem Wasserstoff. Auch in Deutschland muss er in möglichst großen Mengen produziert werden.

Die Wasserstoffstrategie 2023 erhöht das Ziel für die heimische Elektrolysekapazität zur Erzeugung von grünem Wasserstoff im Jahr 2030 von fünf auf mindestens zehn Gigawatt. Der restliche Bedarf soll weitgehend durch Importe sowie einem verbleibenden Anteil nicht grünen Wasserstoffs gedeckt werden.

Doch bei der Entwicklung des Gesamtverbrauchs und der verfügbaren Importmengen im Jahr 2030 herrscht Unsicherheit, stellen die Studienautoren fest. Und dabei nehmen Importe von grünem Wasserstoff eine zentrale Rolle in der Strategie der Bundesregierung ein.

„Die Bundesregierung muss Tempo machen, um nicht hinter ihre Ziele zurückzufallen“, bilanziert Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Verkehr, Energie, Umwelt. „Der Hochlauf von grünem Wasserstoff ist essenziell, um Klimaneutralität im Jahr 2045 zu erreichen. Dafür brauchen wir allerdings große Mengen an grünem Strom – hier sollte über einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien nachjustiert werden.“

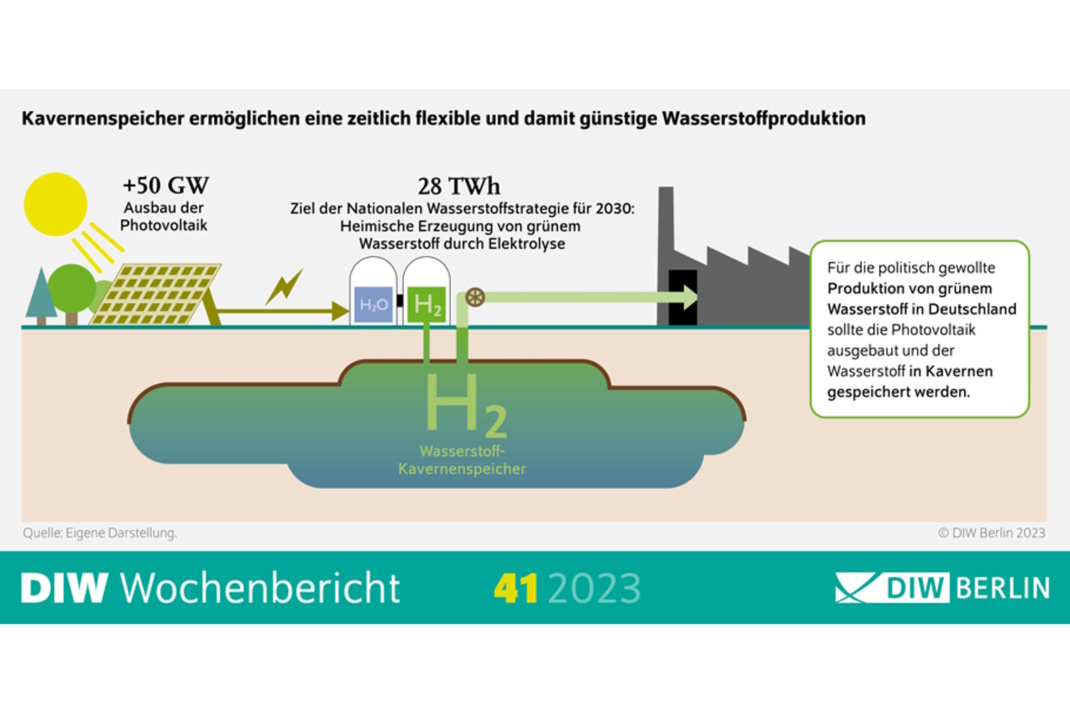

Grüner Wasserstoff nur mit 25 Prozent mehr Photovoltaik und Kavernenspeichern

Die Nationale Wasserstoffstrategie strebt bis 2030 eine Elektrolyseleistung von zehn Gigawatt zur heimischen Produktion von Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Energien an. Davon ist aber derzeit nur rund ein Prozent installiert.

Die Produktion von grünem Wasserstoff kann einerseits helfen, schwankende erneuerbare Energien in den Markt zu integrieren, wenn die Elektrolyse in Stunden mit möglichst günstiger Stromerzeugung geschieht und der Wasserstoff anschließend gespeichert werden kann. Andererseits führt die grüne Wasserstoffproduktion zu einem erhöhten Strombedarf, sodass erneuerbare Energien noch stärker ausgebaut werden müssen.

„Vor allem der Ausbau der Photovoltaik ist wichtig, da wir davon ausgehen, dass der Ausbau der Windkraft bis 2030 weiterhin durch lange Planungs- und Genehmigungsdauern begrenzt ist“, sagt Dana Kirchem, Autorin einer weiteren Studie zur Wasserstoffspeicherung in Deutschland.

Zwischen 48 und 53 Gigawatt Photovoltaik-Leistung müssen laut Studie zugebaut werden, das sind rund 25 Prozent mehr als in einem Vergleichsszenario ohne heimische Wasserstoffproduktion.

Nicht nur die Stromerzeugung, auch die Speicherung des Wasserstoffs sollte ausgebaut werden. Die geringsten Gesamtkosten entstehen, wenn der grüne Wasserstoff in großen und günstigen Kavernen gespeichert wird, ähnlich wie heutzutage Erdgas.

Günstig sind die Kavernen vor allem, wenn die Elektrolyse und der Verbrauch des Wasserstoffs nah am Kavernenspeicher liegen oder ein leistungsfähiges Wasserstoffnetz vorhanden ist. Müssen hingegen Tanklaster den zentral gespeicherten Wasserstoff zu den Verbrauchern transportieren, kann eine verbrauchsnahe Produktion mit kleineren und teureren Tankspeichern günstiger sein.

„Die Ergebnisse der Modellierung legen nahe, dass Politik und Infrastrukturplanung auf möglichst flexible Wasserstoffproduktion unter Nutzung großer Speicher hinwirken sollten“, sagt Kirchem. „Allerdings können sich die Strompreise für weniger flexible Verbraucher leicht erhöhen.“

Insgesamt sollte die Politik den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter vorantreiben und den Aufbau eines flexiblen Wasserstoffsektors unterstützen.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher