Über Erinnerungskultur kann man sich streiten. Erst recht, wenn man als Partei seinen eigenen Fokus auf Geschichte hat und das, was man daran für wichtig erachtet. Das war am 16. November in der Ratsversammlung sehr schön zu erleben, als die Fraktionen dazu anhoben, über das nach zwei Jahren Arbeit erstellte Konzept zur Leipziger Erinnerungskultur zu debattieren. Und über zwei Änderungsanträge, die dann diplomatisch zurückgezogen wurden.

Aber natürlich lädt so ein Konzept geradezu dazu ein, sich am Rednerpult noch einmal zu positionieren und vor aller Öffentlichkeit zu sagen, was man wichtig findet und gern noch mit drin gehabt hätte.

Aber darum ging es gerade nicht. Denn solche Schwerpunktsetzungen hatte Leipzig in den vergangenen Jahren schon mit ihren Themenjahren. 2021 standen Leipzigs soziale Bewegungen im Fokus, 2022 war das Schwerpunktthema Bildung, 2023 heißt es „Die ganze Stadt als Bühne“. Die Themenjahre haben sich bewährt, haben immer wieder andere Akteure einbezogen und vor allem viele unterschiedliche Aspekte der Stadtgeschichte sichtbar gemacht.

Aber der Stadtrat hatte die Verwaltung beauftragt, ein richtiges Konzept zu erarbeiten, wie Erinnerungskultur dauerhaft und vor allem themenoffen gestaltet werden soll.

Das kann man in dem Papier, das Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke am 16. November zur Abstimmung stellte, durchaus überlesen, wenn man über die darin dennoch konkret genannten Schwerpunktthemen stolpert.

Der Entwurf: Konzept Erinnerungskultur der Stadt Leipzig

Dann passiert genau das, was an diesem Tag Sascha Matzke (FDP) und Christina März (SPD) ansprachen: Jede Fraktion bringt ihre eigenen Wunschthemen vor, von denen sie glaubt, dass sie in der Erinnerung nicht den gebührenden Platz einnehmen – wie in diesem Fall etwa Karsten Albrecht (CDU), dem der Stalinismus in der DDR zu kurz kam.

Nicht schon wieder Kleinklein

Aber auch darum geht es nicht. Das Konzept fasst diesen historischen Aspekt übrigens auch unter der großen Klammer „Unterdrückung, politische Gewalt, Sozialdisziplinierung und Ausgrenzung (epochenübergreifend)“ zusammen. Größer geht es einfach nicht. Und wer immer nur auf den Stalinismus in der DDR starrt, übersieht die historische Erbschaft von Machtausübung, Unterdrückung, Ausgrenzung und Gewalt.

Die übrigens ein Robert Blum (den Sascha Matzke beiläufig erwähnte) und die 1863 in Leipzig entstehende Sozialdemokratie (die Christina März erwähnte) genauso erlebten wie die Slawen (auf die Karsten Albrecht hinwies).

Leipzigs Geschichte der Widerständigkeit ist ohne all die Erscheinungen des herrschenden Autoritarismus nicht verständlich. Da gibt es eine Menge zu erinnern.

Auch an die schleppende bis einseitige Aufarbeitung der NS-Verbrechen, auf die Bert Sander für die Grünen einging, dem die CDU-Sicht auf den „verordneten Antifaschismus“ in der DDR zu einseitig ist in Betracht der verspäteten und schleppenden Aufarbeitung in der alten Bundesrepublik. Während die DDR-Führung einseitig den kommunistischen Widerstand gegen das NS-Regime feierte, fokussierte sich die westliche Erinnerung auf den militärischen Widerstand des 20. Juli 1944. Und tut es eigentlich bis heute.

Die Sicht der Bürger

Und was wollen eigentlich die Leipziger Bürger selbst?

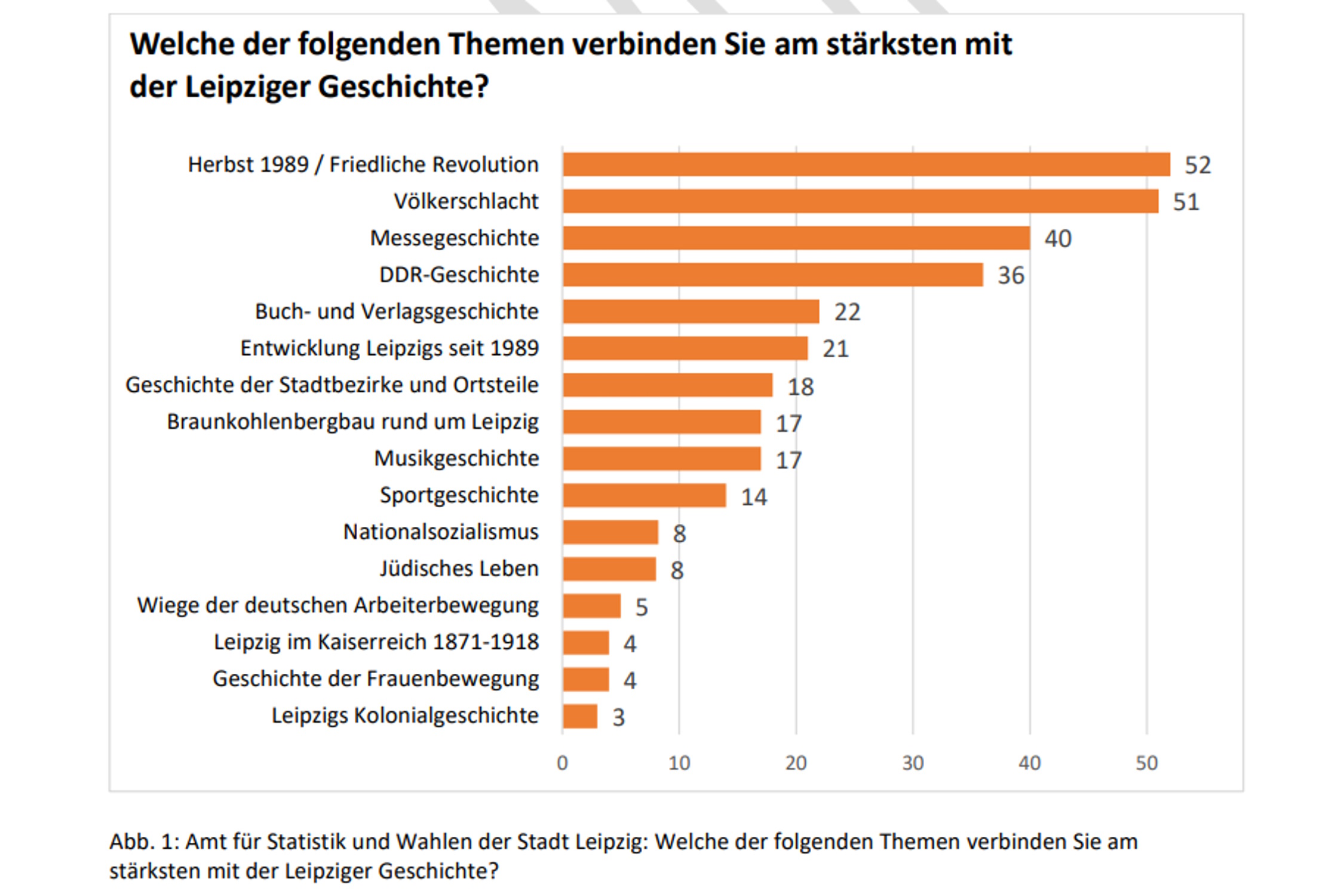

Das hatte das Kulturamt in Zusammenhang mit der Erarbeitung des Erinnerungskonzeptes extra abfragen lassen. Und das Ergebnis ist durchaus eindrucksvoll und vielfältig. In der Erinnerung der befragten Leipziger dominieren ganz eindeutig der Herbst ’89, die Völkerschlacht und die Geschichte der Messe.

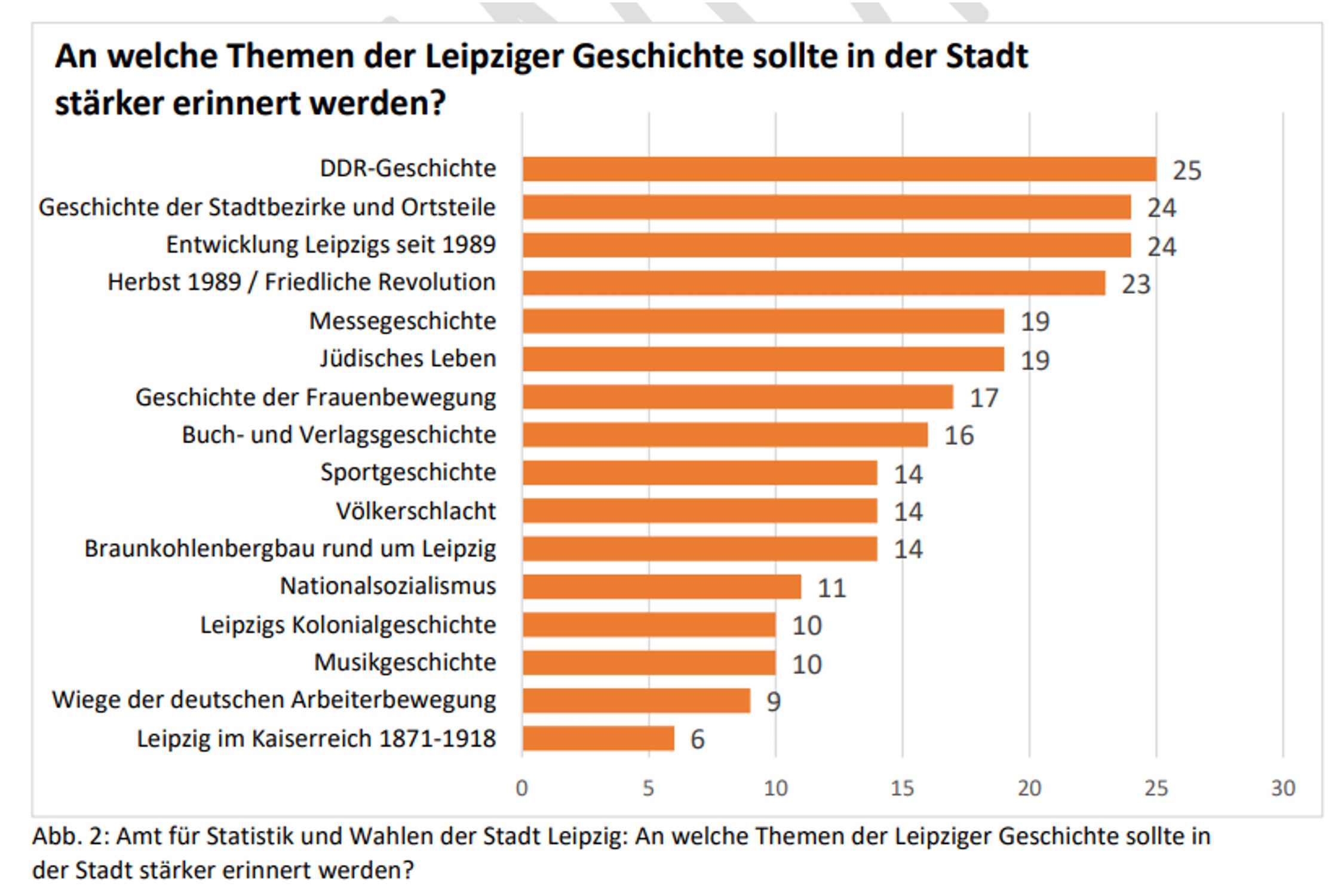

Etwas anders ist das Bild, wenn man sie fragt, welche Themen stärker erinnert werden sollten. Wobei man hier die etwas niedrigeren Prozentzahlen beachten sollte. Tatsächlich wird hier sichtbar, wie differenziert die Sicht der Leipziger auf die zu erinnernde Geschichte ist – auch wenn die DDR-Geschichte, die Geschichte der Ortsteile, die Leipziger Geschichte seit 1989 und der Herbst ’89 Kopf an Kopf die Tabelle anführen.

Diese „Wunschliste“ zeigt aber eben auch, dass es einen wachsenden Bevölkerungsanteil gibt, der auch die Jahre nach der Friedlichen Revolution mittlerweile als gelebte Geschichte empfindet. Das werden auch und gerade jüngere Befragte so angegeben haben, für die (erst vor wenigen Jahren verstorbene) Politiker wie Kurt Biedenkopf, Helmut Kohl oder Leipzigs erster frei gewählter OBM Hinrich Lehmann-Grube längst Gestalten aus dem Geschichtsbuch sind.

Ein diplomatischer Kompromiss

Aber bevor es nun im Stadtrat zu Grundsatzdiskussionen über die richtige Erinnerungskultur kam, bot CDU-Stadtrat Michael Weickert den Grünen an, den eigenen CDU-Antrag zurückzuziehen und einfach als Standpunkt mit zu Protokoll geben zu lassen, wenn es die Grünen mit ihrem Änderungsantrag genauso täten. Worauf dann Bert Sander für die Grünen auch schweren Herzens einging.

Sodass tatsächlich die über zwei Jahre erarbeitete Konzeption für die Leipziger Erinnerungskultur zur Abstimmung stand, die gerade deshalb offen gestaltet sei, so Skadi Jennicke, um eine „Einladung an die Zivilgesellschaft“ zu sein, über die Geschichte ins Gespräch zu kommen.

Das Konzept wurde von der Ratsversammlung dann auch mit 44:9 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher