Die Bundestagswahl stand unter einem Hauptthema, das überhaupt nichts mit den tatsächlich wichtigen Problemen der Bundesrepublik zu tun hat. Und es waren eben nicht nur die populistischen Parteien, die ihr Lieblingsthema „Migration“ in den Wahlkampf drückten.

Es war auch die CDU mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, die mit ihrem Gepolter zur deutschen Migrationspolitik vor allem die rechtspopulistische AfD stärkte, welche am Ende ein Rekordwahlergebnis einfuhr. Und das, obwohl es die auch von Merz beschworene zunehmende „Ausländerkriminalität“ nicht gibt.

Was es gab, waren mehrere terroristische Anschläge, die – genau wie der Anschlag von 2001 auf das da World Trade Center in New York – genau den Effekt hatten, den terroristische Anschläge erzeugen sollen: Sie sorgen für Schrecken und ein Ausschalten der rationalen Sicht auf die Vorgänge. Emotionen der Wut werden zu Politik. Und genau das passierte auch im Bundestagswahlkampf.

„Mit den Gewalttaten von Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen und München sind innere Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung und Prävention ins Zentrum des Wahlkampfs gerückt“, stellt Anna Bindle in einem Beitrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fest.

„Die Debatten wie zuletzt im Deutschen Bundestag verlaufen intensiv und emotional. Der Diskurs ist eng verzahnt mit Fragen zur Migrationspolitik. Zentrale Aspekte der Kriminalitätsbekämpfung und -prävention, unabhängig vom Migrationshintergrund von Täter/-innen, erhalten dagegen zurzeit wenig Aufmerksamkeit.“

Die Lücke zwisachen Kriminalität und Sicherheitsgefühl

Aber was sollte wirklich getan werden? Ist „Ausländerkriminalität“ tatsächlich das Problem der Stunde?

Das untersucht Anna Bindle in ihrem Beitrag anhand der Faktenlage. Wohl wissend, dass die heillosen politischen Diskussionen über Kriminalität immer auch Resonanz bei den Gefühlen der Bürger finden. Kriminalitätsdiskussionen schüren Kriminalitätsängste. Niemand weiß das so gut wie die Rechtspopulisten von der AfD. Und nutzen genau das immer wieder und unermüdlich, um Ängste zu schüren.

Ergebnis: „Laut Umfragen ist das subjektive Sicherheitsgefühl in Deutschland in den letzten Jahren gesunken, Kriminalität bereitet den Menschen zunehmend Sorge: Zwar fühlt sich mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland vor Kriminalität sicher – aber die Tendenz ist rückläufig. Die knappe Mehrheit der Befragten gibt außerdem an, dass Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten unsicherer geworden sei. Das (Un-)Sicherheitsgefühl spiegelt sich auch darin wider, dass Kriminalität als wichtiges politisches Thema für Deutschland und die EU wahrgenommen wird. Laut der aktuellen Eurobarometer-Umfrage zählt Kriminalität zu den zehn wichtigsten Themen, denen Deutschland (und die EU) derzeit gegenübersteht.

Auf die Frage, was sich kurzfristig am positivsten auf ihr Leben auswirken würde, geben 22 Prozent der Befragten Kriminalitätsbekämpfung an. Auch beim Sorgenbarometer landen Kriminalität und Gewalt unter den fünf am häufigsten gelisteten Sorgenthemen (25 Prozent der Befragten).“

Fazit: „Die Befragungen veranschaulichen, dass Kriminalität in der Wahrnehmung vieler Menschen ein wachsendes Problem ist“, so Anna Bindle.

Die aktuelle Situation in Deutschland

Die Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes (BKA) hat zwar ihre Probleme, so Bindle. Abev sie hilft, langfristige Trends zu erkennen. Und genau so solte man sie auch anschauen.

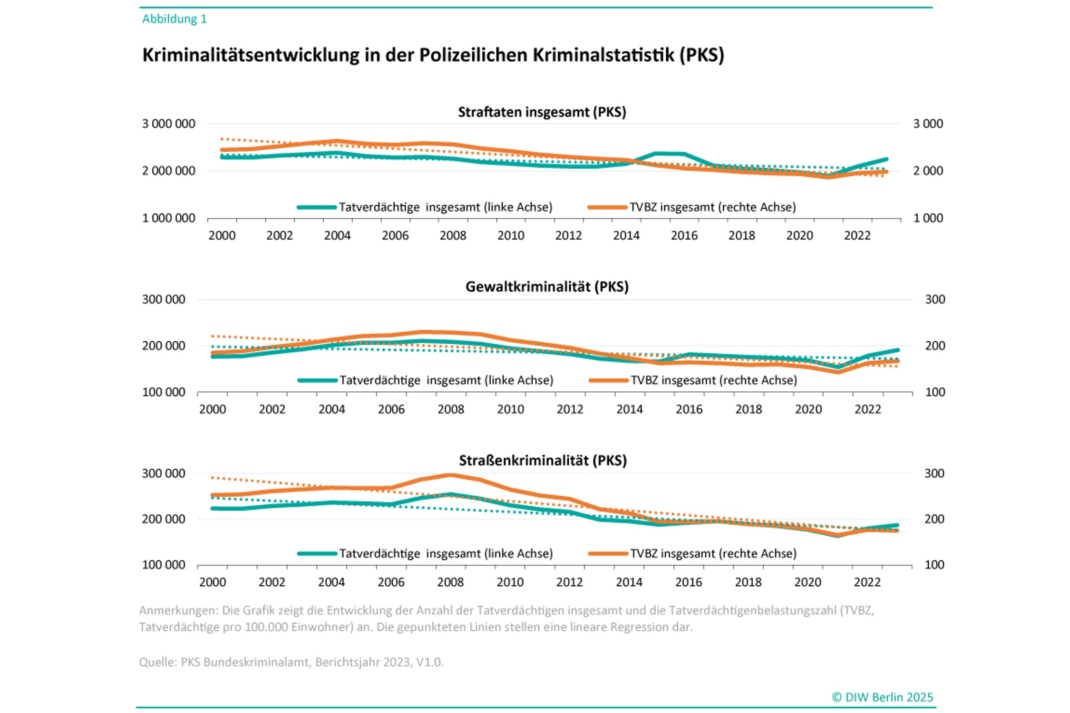

„Für den Zeitraum seit der Jahrtausendwende lassen sich dabei klare Tendenzen feststellen“, stellrt Anna Bindle fest. „Die Zahl der Tatverdächtigen für alle erfassten Straftaten ist seit Anfang der 2000er Jahre bis 2023 rückläufig – auch wenn es kurzfristig Fluktuationen gibt. Aussagekräftiger als die Zahl der Tatverdächtigen ist die Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ), das heißt die Zahl der Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner.

Die TVBZ berücksichtigt Veränderungen in der Bevölkerungszahl, die mechanisch zu Anstiegen oder Rückgängen in der absoluten Anzahl von Straftaten führen könnten. Der Rückgang in Straftaten insgesamt ist bei der TVBZ besonders deutlich: von etwa 2.600 pro 100.000 Einwohner im Jahr 2004 zu unter 2.000 pro 100.000 Einwohner 2023, also eine Abnahme von mehr als 20 Prozent über die letzten zwanzig Jahre.“

Die von der Polizei registrierte Kriminalität ist also seit Jahren rückläufig. Nur in den Medien sieht das anders aus, den viele leben davon, dass sie besonders skandalisierend über Verbrechen berichten. Ergebnis: Obwohl die Kriminalität sinkt, haben die Bürger den Eindruck, das es immer schlimmer wird.

Es gibt also – wie Anna Bindle feststellt – eine deutliche Lücke zwischen wahrgenommenen und tatsächlichen Entwicklungen bei Kriminalität und Sicherheit.

Kriminalitätsprävention durch Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Was aber kann eine Gesellsachaft wie die deutsche tun, um Asylsuchende besser zu integrieren und zu verhindern, dass sie ins kriminelle Graufeld abdriften?

Denn natürlich tauchen auch Ausländer in der Kriminalstatisik auf. Aber auch für sie gilt, was für deutsche Straftäter gilt: „Gegeben hoher Rückfallquoten ist Kriminalitätsprävention besonders effektiv, wenn sie den (ersten) Einstieg in die Kriminalität verhindern kann. Die Crime-Age Curve beschreibt das Risiko für kriminelles Verhalten über den Lebenszyklus: Das Risiko steigt während des Jugendalters und sinkt mit steigendem Alter. Das bedeutet, dass besonders solche Politikmaßnahmen sinnvoll sind, die sich auf das Verhalten junger Menschen (der Gruppe mit dem höchsten Kriminalitätsrisiko) auswirken. Dabei darf das große Potenzial von Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik nicht übersehen werden“, so Bindle.

Und sie betont den hohen Wert erfolgreicher Bildung: „Bildung beeinflusst Kriminalität über verschiedene Kanäle. Einerseits sind Jugendliche während der Schulzeit beschäftigt. Andererseits erhöhen Bildungserfolge die späteren Perspektiven und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, die Opportunitätskosten von Kriminalität steigen, die Wahrscheinlichkeit eines Einstiegs in die Kriminalität sinkt. Für die präventive Wirkung von Bildung auf Kriminalität gibt es umfangreiche und verlässliche Evidenz.“

Und gleich danach folgen „Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt“.

„Auch hier sind Opportunitätskosten, aber auch finanzielle Absicherung wesentliche Kanäle, durch die Arbeitsmärkte Kriminalität beeinflussen können“, schreibt Anna Bindle. „Zentral sind dabei Arbeitsmarktbedingungen und Perspektiven für junge Menschen zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn. Die Forschungsliteratur dokumentiert einen kausalen Zusammenhang zwischen Jugendarbeitslosigkeit und Kriminalität: Je besser die Arbeitsmarktbedingungen, desto geringer das Kriminalitätsrisiko.

Das hat auch langfristige Konsequenzen: Jugendliche, die ihre berufliche Laufbahn in einem schwachen Arbeitsmarkt starten, haben ein erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko und dadurch ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko – mit Kaskadeneffekten, die sich für diese Kohorten in höheren Kriminalitätsraten auch zu späteren Zeitpunkten widerspiegeln.“

In den nächsten Jahren werde es also wichtig sein, jungen Menschen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Und dann sind es auch noch sozialpolitische Maßnahmen, die finanziellen Druck lindern, die ein effektives Mittel zur Kriminalitätsprävention sein können.

„Sie sollten klug gestaltet sein, um gleichzeitig Anreize für eine aktive Arbeitsmarktteilnahme zu setzen“, betont Anna Bindle. „Nicht nur die Existenz und Höhe von Sozialleistungen, sondern auch ihre Ausgestaltung hat nachgewiesene Effekte auf Kriminalität.“

„Eine evidenzbasierte Politik sollte sowohl kurzfristige Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung, etwa durch die Stärkung der Polizei, als auch langfristige Präventionsstrategien verfolgen“, zieht Anna Bindle ihre Bilanz.

„Bildung, Arbeitsmarktintegration und Sozialpolitik spielen hierbei eine Schlüsselrolle, insbesondere für junge Menschen mit erhöhtem Kriminalitätsrisiko. Internationale Studien belegen zudem, dass auch eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von Migrant/-innen einen wichtigen Beitrag zur inneren Sicherheit leisten kann. Eine ganzheitliche Strategie, die Prävention und effektive Strafverfolgung kombiniert, ist entscheidend, um Kriminalität nachhaltig zu reduzieren und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Das ist wichtig, denn Kriminalität kostet Staat und Gesellschaft – nicht nur finanziell, sondern auch an Zukunftschancen. Dabei geht es auch um indirekte Kosten: Materielle und immaterielle Folgekosten für Opfer von Kriminalität, die bisher häufig außer Acht gelassen werden.“

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Was ich noch nicht ganz logisch auflösen konnte:

Wenn die Polizei immer weniger Tatverdächtige ermittelt / ermitteln kann – warum auch immer, dann sinkt auch die TVBZ?

-> Und die Statistik sieht entspannter aus?

Wie interpretiert man das im Kontext zum statistisch ermittelten “Ausländeranteil” an Tatverdächtigen?

[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2460/umfrage/anteile-nichtdeutscher-verdaechtiger-bei-straftaten-zeitreihe/]

Oder ist das gar nicht so schlimm, weil es tatsächlich viel weniger Kriminalfälle und entsprechend “Tatverdächtige” gibt, um den Zirkelschluss zum Punkt oben zu vollenden?

Oder geht es hier nur um eine Seite der Medaille?