Jahrzehntelang hat es sich deutsche Politik angewöhnt, die Kosten des Allgemeinwohls vor allem auf die Normal- und Geringverdiener abzuwälzen, während sich Regierung um Regierung bemühte, die Reichen, Vermögenden und Gutverdienenden nicht nur zu schonen, sondern auch noch zu entlasten. Und gleichzeitig hat man große Teile der Grundversorgung privatisiert und damit dem „freien Markt“ unterworfen. Arme Miethaushalte bekommen das heftig zu spüren.

Das untermauert jetzt ein neuer Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Ärmere Haushalte in Deutschland müssen einen deutlich größeren Teil ihres Einkommens für Miete aufwenden als reichere – und die Schere öffnet sich weiter.

Dennoch ist die Mehrheit der Menschen mit ihrer Wohnsituation zufrieden. Zu diesen Ergebnissen kommen zwei Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), die auf Befragungen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) basieren.

„Wohnen entwickelt sich mehr und mehr zur sozialen Frage, da die unteren Einkommensgruppen eine überproportional hohe Mietbelastung tragen“, so Studienautor Konstantin Kholodilin. „Hier ist die Politik gefragt, mit gezielten Instrumenten für Ausgleich zu sorgen und den Einkommensschwachen unter die Arme zu greifen.“

Mietbelastung zuletzt konstant, aber ungleich verteilt

Die Mieten in Deutschland sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Angebotsmieten zogen allein zwischen 2010 und 2022 durchschnittlich um 50 Prozent an, in großen Städten sogar um 70 Prozent. Bestandsmieten kletterten im selben Zeitraum um durchschnittlich 20 Prozent.

Setzt man die Mietkosten ins Verhältnis zu den Haushaltseinkommen, ergibt sich folgendes Bild: In den 1990er Jahren nahm die Mietbelastung stark zu – und zwar insbesondere in Ostdeutschland als Folge der Wiedervereinigung und des Übergangs zur Marktwirtschaft. Anfang der 2000er Jahre brach der Trend und die Quote stabilisierte sich allmählich auf einem hohen Niveau, seit 2015 ging sie leicht zurück.

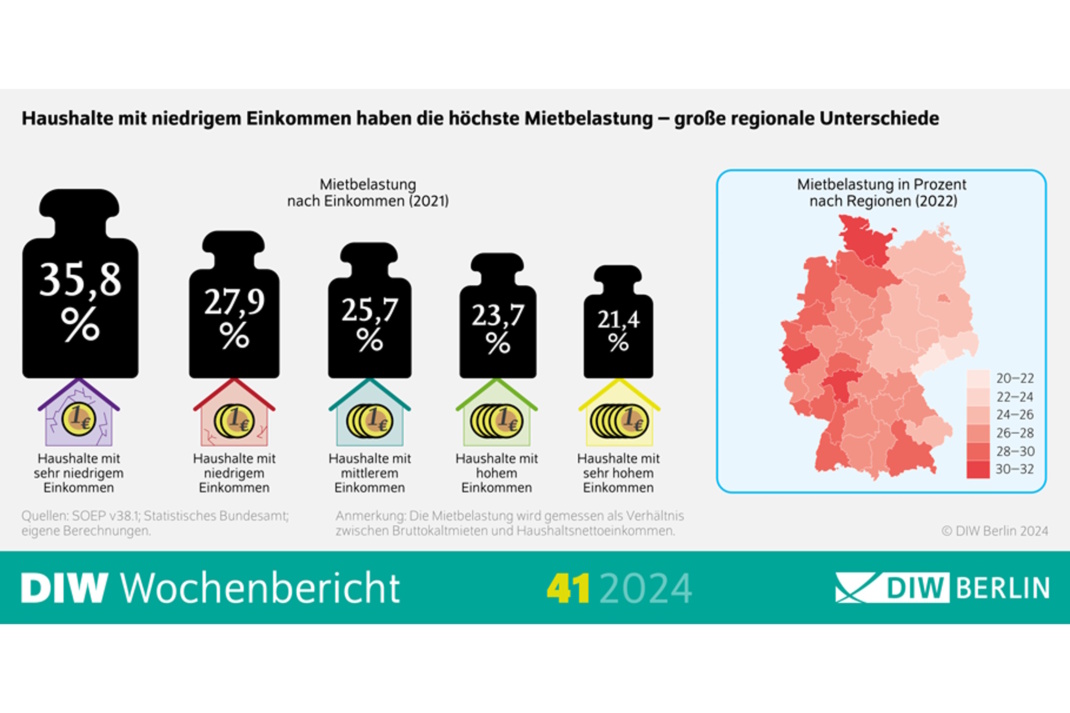

Von den jüngsten Entwicklungen profitieren allerdings nicht alle Haushalte. Die Analyse zeigt, dass die 20 Prozent der Haushalte mit den niedrigsten Einkommen die höchste Mietbelastung schultern müssen. Sie zahlten 2021 mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Miete, die einkommensstärksten 20 Prozent lediglich rund ein Fünftel. Der Anteil der sogenannten überbelasteten Haushalte, die mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für Miete aufbringen müssen, wuchs innerhalb von 30 Jahren von fünf auf 14 Prozent. Der Sozialwohnungsbestand ist hingegen geschrumpft.

Besonders unter hohen Mieten leiden Alleinerziehende und Einpersonenhaushalte. Ihre Mietbelastung lag 2021 bei durchschnittlich 30 Prozent, bei Paaren oder Familien mit Kindern lediglich bei gut 20 Prozent. In Ostdeutschland ist die Belastung geringer als im Westen, in Großstädten höher als in ländlichen Regionen.

Die Studienautoren Konstantin Kholodilin und Pio Baake sehen verschiedene politische Instrumente, die Mieter/-innen mit geringen Einkommen gezielt entlasten könnten. Außerdem sollte der soziale Wohnungsbau gestärkt werden, empfiehlt das DIW. Eine Mietpreisbremse oder andere Mietpreiskontrollen würden hingegen nicht gezielt einkommensschwache Haushalte unterstützen.

Beengte Wohnverhältnisse größeres Problem als Mietbelastung

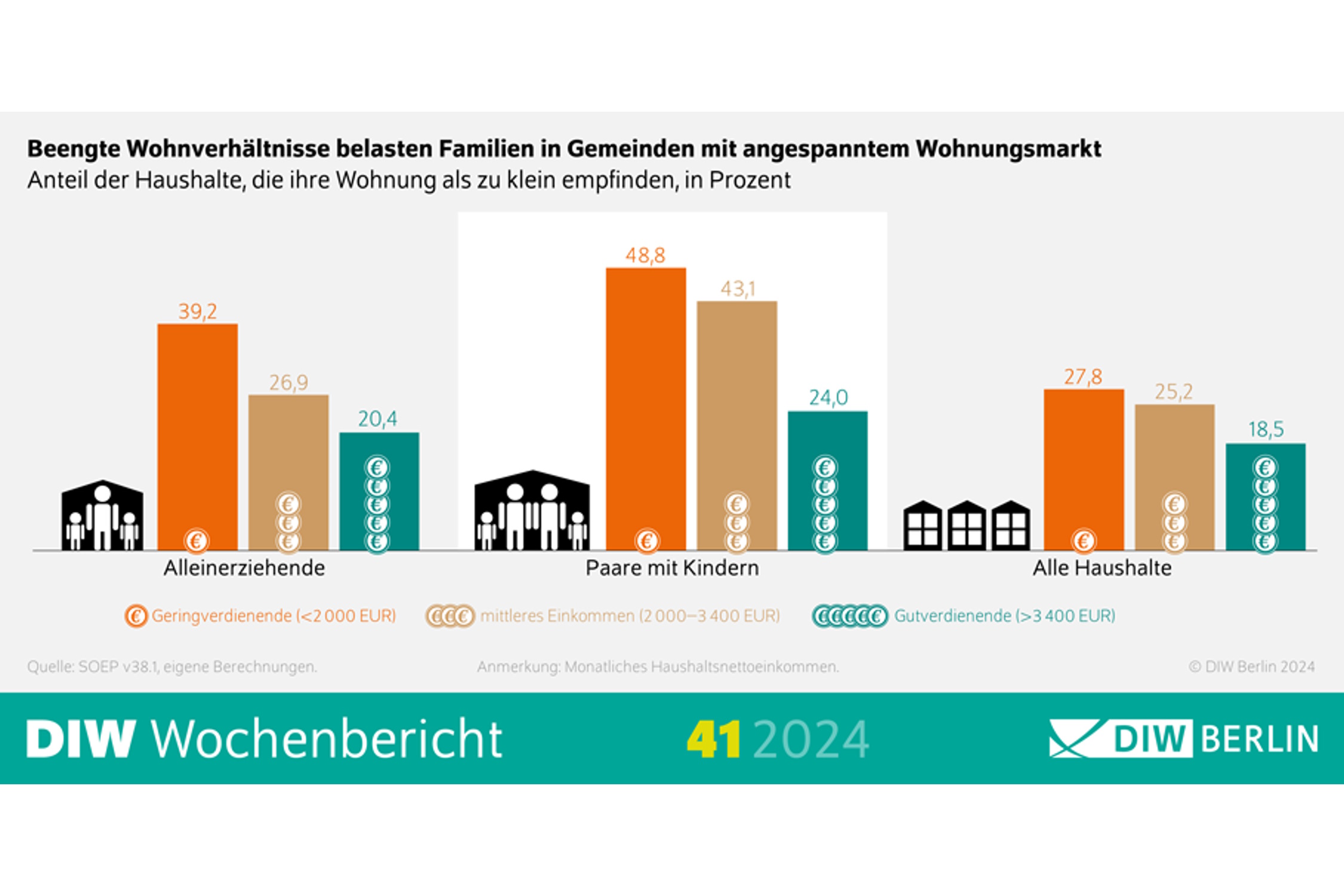

Eine weitere DIW-Studie nimmt ebenfalls basierend auf SOEP-Langzeitdaten die Wohnzufriedenheit unter die Lupe. Die Studienautor/-innen Caroline Stiel, Tomaso Duso und Konstantin Kholodilin kommen zu dem Schluss, dass Wohnen im Gegensatz zum Einkommen oder zur Gesundheit eher eine untergeordnete Rolle für die allgemeine Lebenszufriedenheit spielt. Ein größeres Problem als die Wohnkosten stellen beengte Wohnverhältnisse dar.

„Besonders Familien in Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten und aus den unteren Einkommensgruppen empfinden ihre Wohnungen als zu klein“, sagt Ökonomin Stiel. „Die Wohnkostenbelastung wird hingegen insgesamt als durchschnittlich wahrgenommen. Die meisten Menschen sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden.“

Neben der Wohnungsgröße spielt auch eine Rolle, ob die Menschen zur Miete oder in den eigenen vier Wänden wohnen: Die Studie zeigt, dass Eigentümer/-innen in der Regel mit ihrer Wohnsituation zufriedener sind als Mieter/-innen. Besonders groß ist der Unterschied für die unteren Einkommensgruppen.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher