Am 13. Juni legte das Sächsische Umweltministerium den „Fortschrittsbericht Treibhausgas-Emissionen und Klimaentwicklung in Sachsen 2024“ vor, den bislang kritischsten Bericht zu den Treibhausgas-Emissionen in Sachsen – der aber auch einige Punkte enthält, die Hoffnung machen. Aber er belegt eben auch einen der negativen Effekte des russischen Überfalls auf die Ukraine: In Sachsen nahm umgehend wieder die Braunkohleverbrennung zu.

Kommt Sachsen einfach nicht raus aus der Braunkohle-Falle? Der energiepolitische Sprecher der Linksfraktion im Sächsischen Landtag, Marco Böhme, macht der aktuellen Regierung jedenfalls schwere Vorwürfe.

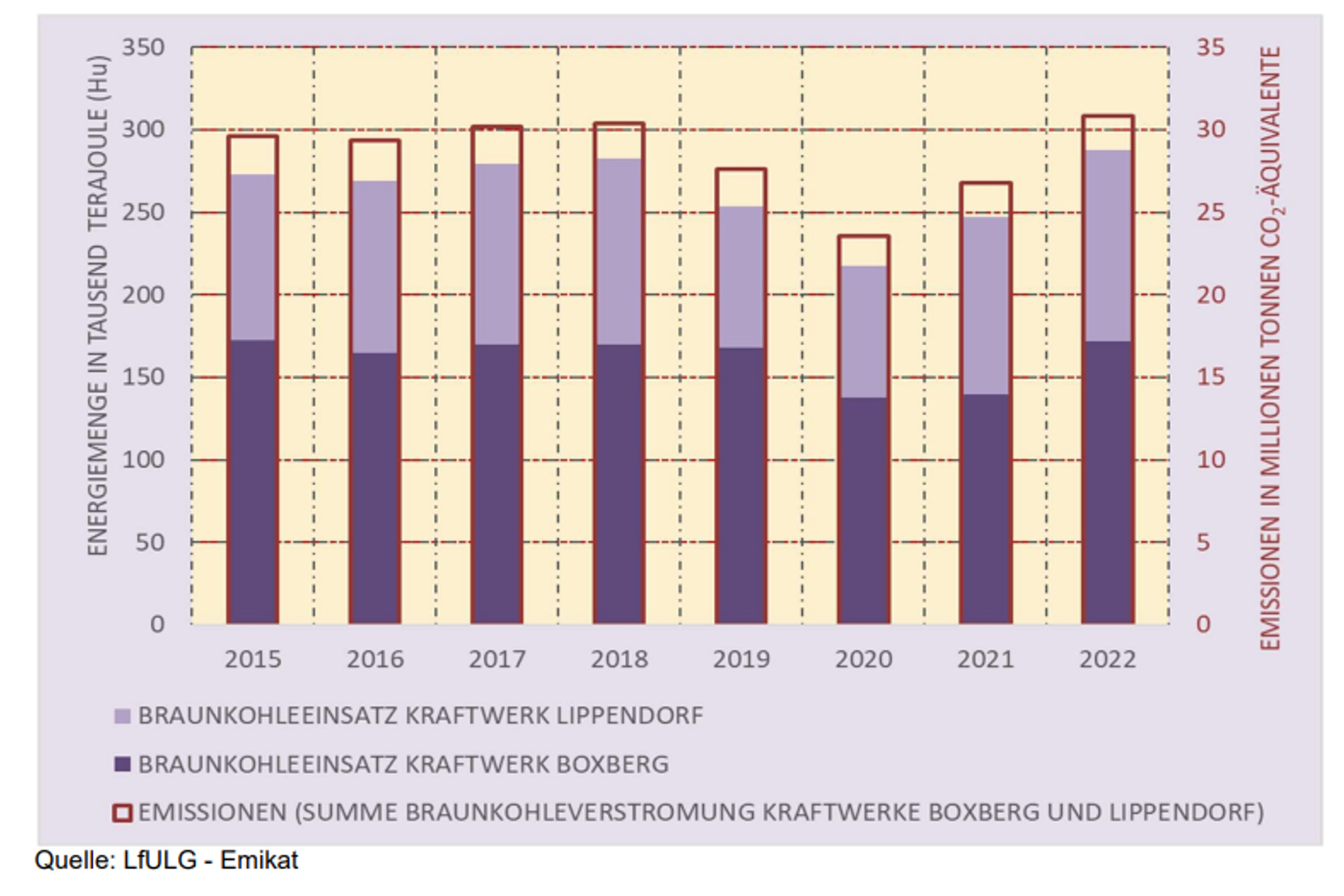

„In den 1990er Jahren sind die klimaschädlichen Emissionen im Freistaat wegen der Deindustrialisierung und wirtschaftlichen Modernisierung deutlich gesunken. Seit 1998 gab es aber keine Fortschritte mehr, im Verkehrssektor stieg der Ausstoß sogar wieder an. Nach den Produktionseinbrüchen infolge der Corona-Pandemie, der Energiepreiskrise und dem russischen Überfall auf die Ukraine sind auch die Emissionen im Energiesektor deutlich gewachsen, weil die Braunkohlekraftwerke Boxberg und Lippendorf öfter liefen. Die Folge ist, dass sich das Klima weiter aufheizt“, stellt Böhme fest.

Und das trifft natürliche eine Menschengruppe besonders, die sich gegen die Hitzewellen nicht wirklich schützen kann.

„Arme Menschen leiden stärker unter dieser Klimaerhitzung und können sich weniger Anpassungsmaßnahmen leisten. Ein Swimmingpool, ein Haus im Grünen oder Klimaanlagen machen Hitzewellen erträglich – doch diesen Luxus können sich die wenigsten Menschen leisten“, geht Böhme auf die Ungerechtigkeit einer falschen Klimapolitik ein.

„Maßnahmen, um das Leben erträglich zu halten, müssen daher vor allem dort stattfinden, wo ärmere Menschen leben. Klimagerechtigkeit heißt auch: mehr Grün in den Städten und energetische Sanierung in ärmeren Quartieren – ohne höhere Warmmiete! Bus- und Bahnverbindungen müssen vor allem außerhalb der Großstädte deutlich ausgebaut werden. Und ein Klimaschutzgesetz soll dafür sorgen, dass wir die erneuerbaren Energiequellen konsequent nutzen. Das sorgt auch für niedrige Energiepreise. Bei all diesen Punkten hat die Kretschmer-Koalition aus CDU, Grünen und SPD allerdings versagt.“

Klimaschutz müsse vor allem von denjenigen finanziert werden, deren Lebenswandel einen hohen CO₂-Ausstoß verursacht, so Böhme: „Das sind vor allem reiche und superreiche Menschen.“

Einige Fakten aus dem Bericht

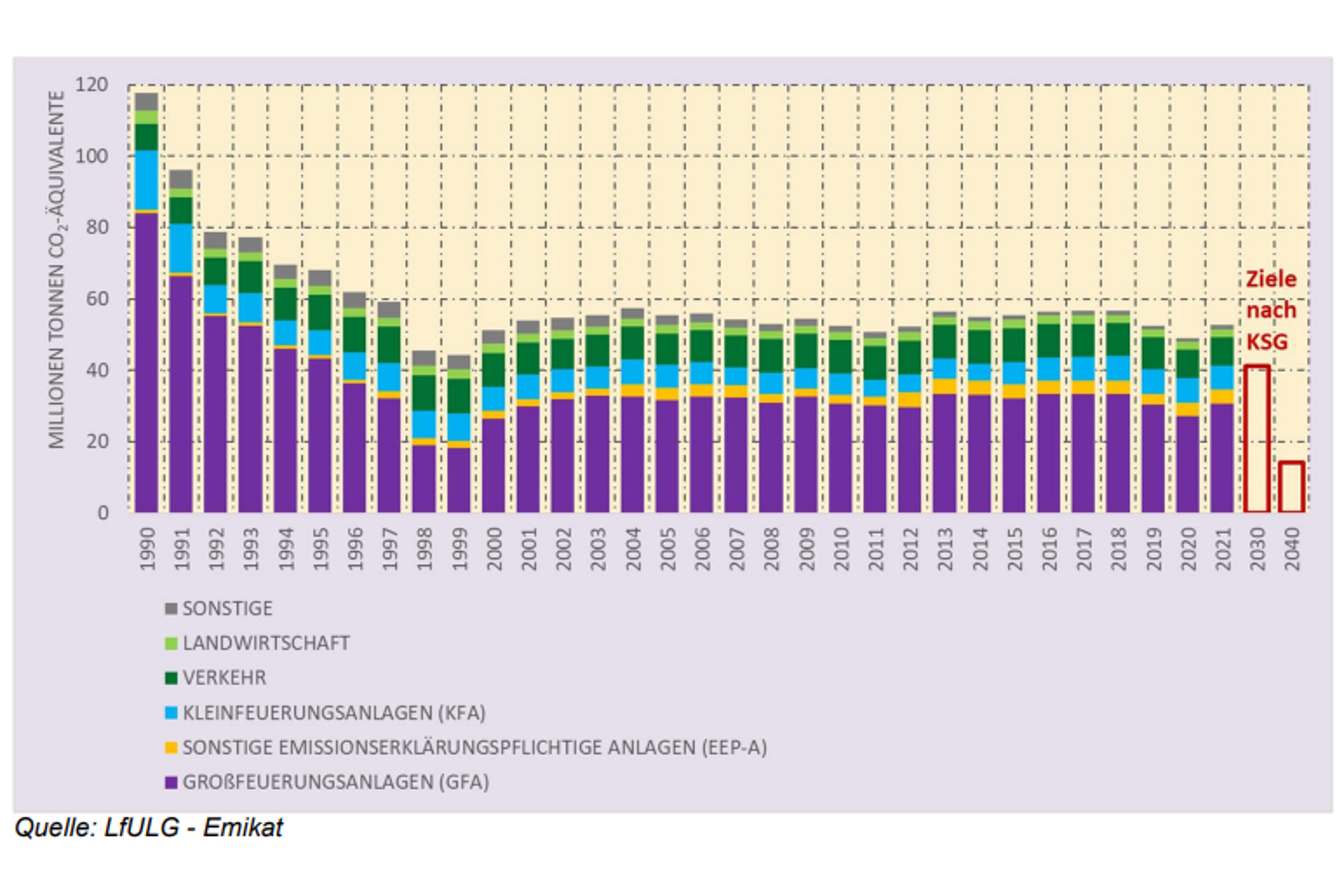

Und tatsächlich belegt der Bericht aus dem SMEKUL, dass die meisten Treibhausgas-Emissionen in Sachsen aus Großfeueranlagen stammen, ganz vorn dabei auch das Kohlekraftwerk Lippendorf: „Die bedeutendste Emittentengruppe in Sachsen sind die Großfeuerungsanlagen (58 %). Hierbei hatten allein die Anlagen zur Braunkohleverstromung in Boxberg und Lippendorf im Jahr 2021 einen Anteil von 87 %. Die zweitgrößte Quelle von Treibhausgas-Emissionen ist mit 15 % der Verkehr. Die Kleinfeuerungsanlagen folgen mit 13 % an dritter Stelle.“

Und einen Rückgang gab es ja tatsächlich – aber fast ausschließlich in den 1990rr Jahren, als die Umweltverschmutzung der alten DDR-Energiewirtschaft beendet und vor allem die Kohleheizung in Privathaushalte weitgehend ersetzt wurde.

„Im Vergleich zum Jahr 1990 ist der THG-Ausstoß bis zum Jahr 2021 um 55 % zurückgegangen. Wie der Verlauf in Abbildung 5 verdeutlicht, vollzog sich dieser Rückgang allerdings bereits in den 1990er Jahren – verursacht durch den Umbruch von Wirtschaft und Energieversorgung sowie die Modernisierung des bestehenden Anlagenparks nach der politischen Transformation“, kann man selbstkritisch im Bericht lesen.

„Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der THG-Emissionen von 1990 bis 2021 in den Sektoren wie folgt dar:

Großfeuerungsanlagen: – 63 % (2022: – 59 %)

Kleinfeuerungsanlagen: – 59 %

Landwirtschaft: – 37 %

Sonstige: – 79 %

Verkehr: + 6 %

Im Vergleich zum Jahr 2020 ist bei den Großfeuerungsanlagen im Jahr 2021 eine Erhöhung der THG-Emissionen um 13 % zu verzeichnen. Im Jahr 2022 erhöhte sich der Braunkohleeinsatz nochmals beträchtlich und damit erhöhten sich auch die THG-Emissionen wieder auf ein sehr hohes Niveau (siehe Abbildung 6). Die zwischenzeitliche Verminderung der THG-Emissionen im Jahr 2020 dürfte erhebliche pandemiebedingte Effekte widerspiegeln.“

Besonders beleuchtet werden im Bericht die beiden Kohlekraftwerke Lippendorf und Boxberg, die nach Beginn des Ukraine-Kriegs ihren Braunkohleeinsatz wieder deutlich erhöhten und damit die sächsischen Treibhausgas-Emissionen deutlich ansteigen ließen. Eine Nachricht, die deutlich macht, dass der Ausbau erneuerbarer Energien dringend forciert werden muss und die Kohlekraftwerke baldmöglichst vom Netz müssen.

Sachsen verliert seine Kohlenstoff-Senken

Aber der Bericht geht auch erstmals ausführlich auf das Thema Emissionssenken ein. Denn wie kann man die Treibhausgas-Emissionen kompensieren? Ist das auf sächsischer Landesfläche überhaupt möglich?

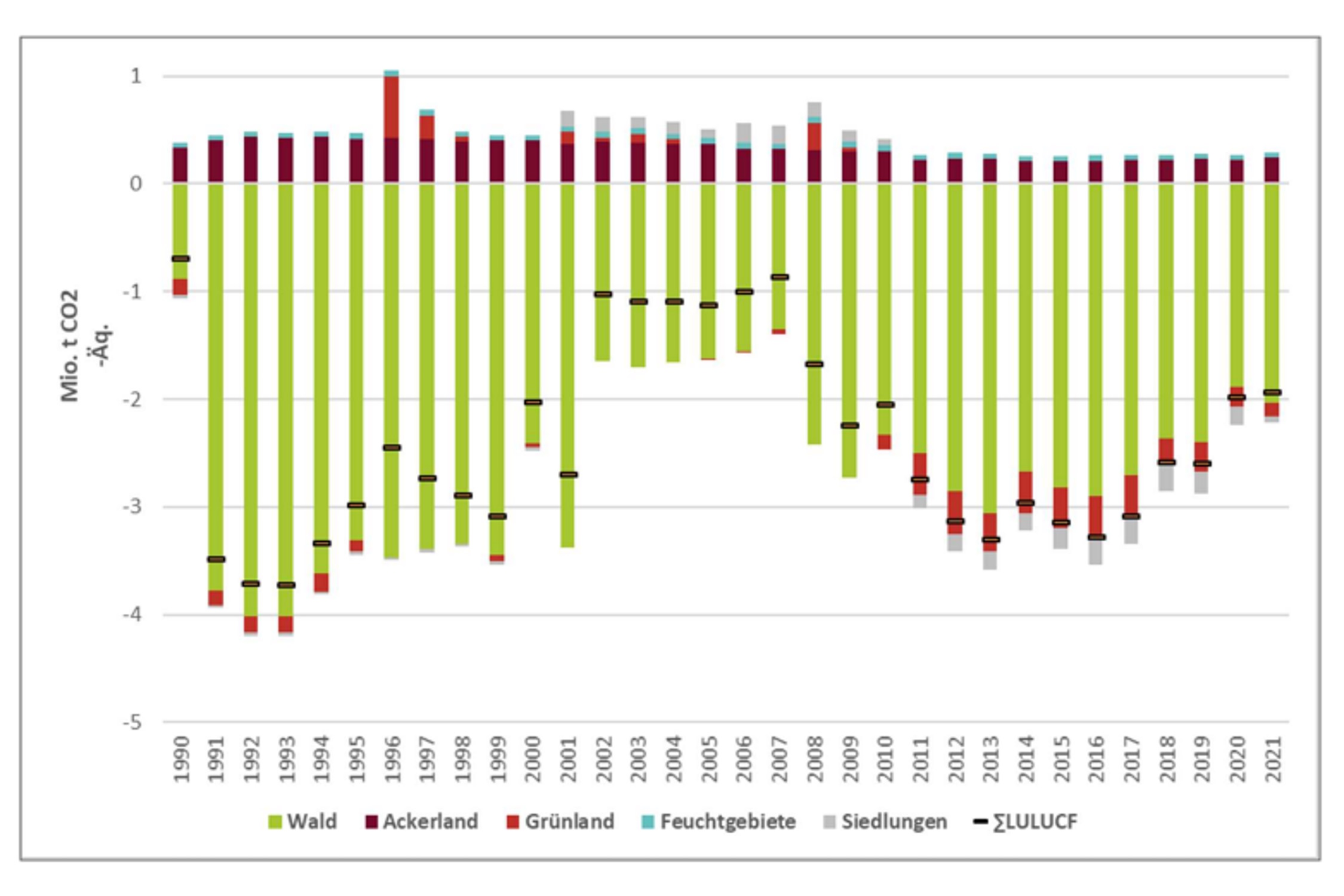

„Bisher wurde in Deutschland im LULUCF-Sektor jährlich mehr CO₂ in Form von Kohlenstoff gebunden als freigesetzt“, liest man im Bericht. LULUCF steht dabei für Treibhausgase nach Landnutzungskategorien. Denn Landflächen können einerseits Treibhausgase binden, wenn sie einigermaßen intakt sind (Moore, Wälder, Böden). Aber sie können auch selbst zu Emissionsquellen werden, wenn sie zerstört werden.

Was ja bekanntlich mit den Waldbränden und dem Borkenkäferbefall in den Plantagenwäldern in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland passierte: „Der Sektor wirkte in der Summe als Senke. Im Jahr 2021 änderte sich dies, als der Sektor nach Daten des Thünen-Instituts netto 4 Mio. t CO2äq emittierte und damit als Quelle fungierte. Wesentlicher Grund war eine abnehmende Senkenfunktion der Kategorien Wald und Holzprodukte sowie eine steigende Quellenfunktion der Landnutzungskategorien Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete und Siedlungen (Arepo, i.E.), (vTI, 2023a).“

Die Grafik zeigt deutlich, dass landwirtschaftliche Flächen in Sachsen keine Kohlenstoff-Senken sind, sondern massiv zu den Treibhausgas-Emissionen beitragen.

In Sachsen war das bisher vor allem durch die Wälder ein bisschen anders, wie man im Bericht liest: „Für den Freistaat Sachsen stellt das vTI hingegen auch im Jahr 2021 noch eine Senkenwirkung für den LULUCF-Sektor fest. Die Nettoemissionen betrugen immer noch – 1,9 Mio. t CO2äq. Allerdings deutet der mehrjährige Trend der letzten Jahre auch in Sachsen auf eine Abnahme der Senkenleistung des LULUCF-Sektors hin (Arepo, i.E.), (vTI, 2023b).“

Das heißt: Eigentlich schrillen die Alarmglocken für Sachsens Kohlenstoff-Senken. Denn nicht nur den Wäldern geht es schlecht und sie fallen in weiten Teilen als Senke aus. Die nach wie vor industriell betriebene Landwirtschaft mit ihren riesigen Feldern trägt nicht nur zum Verlust von Bodenqualität bei, sondern wird selbst zur Emissionsquelle für Treibhausgase.

Das SMEKUL weist deswegen besonders auf die Rolle von Mooren, Wiesen und intakten Böden als THG-Senke hin.

Das sächsische Flächensparziel hat völlig versagt

Doch ein Problem ist: Sachsen hält sich nicht einmal an das selbstgesetzte Ziel, den Flächenverlust von Feldern, Wiesen und Wäldern einzugrenzen. Im Gegenteil: Obwohl die Bevölkerung stagniert, werden immer weiter wertvolle Böden verbaut und versiegelt.

Mit den Worten aus dem Bericht: „In Sachsen existierte ein ‚Flächensparziel‘, welches bereits im Jahr 2009 die Flächenneuinanspruchnahme im Freistaat Sachsen auf < 2,0 ha/Tag bis zum Jahr 2020 reduzieren sollte. Das Ziel wurde nicht erreicht (LfULG, 2023a). Im Jahr 2022 liegt die Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke in Sachsen bei 4,5 ha/Tag. Die Flächenneuinanspruchnahme zur Umwandlung in Siedlungs- und Verkehrsfläche lag im vierjährigen Mittel 2019 bis 2022 bei 5,4 ha/Tag (UGRdL, 2024). Die Landnutzungskategorie Siedlungen weitet sich aus. Im Gegenzug nehmen vorrangig die Ackerland- und Grünlandflächen ab (LfULG, 2023a), (Arepo, i.E.).“

Womit gerade Wiesen und Felder immer mehr ihre Rolle als Senke verlieren. Sachsen hat zwar ein „Flächensparziel“ beschlossen – wenn es an die konkrete Umsetzung kommt, passiert aber nichts und es gibt auch kein funktionierendes Ausgleichsprogramm, das die Bodenverluste an der eine Stelle durch Rückgewinnung natürlicher Senken an anderer Stelle kompensieren würde. Was freilich eher nicht am SMEKUL liegt, sondern auch an vielen lokalen und regionalen Verwaltern, denen eine intakte Natur und eine Senkung der Emissionen herzlich egal sind.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher