Nicht erst seit Aufkommen der AfD verschärfen konservative Parteien das Aufenthaltsrecht in Deutschland immer weiter, weil sie immer noch glauben, Menschen auf der Flucht würden sich bei der Wahl ihres Zufluchtsortes nach „Push“- und „Pull“-Effekten richten. Als wären es steuerbare Marionetten und nicht Menschen. Doch kein einziges Instrument, mit dem man glaubt, Zuwanderung „steuern“ zu können, funktioniert so richtig.

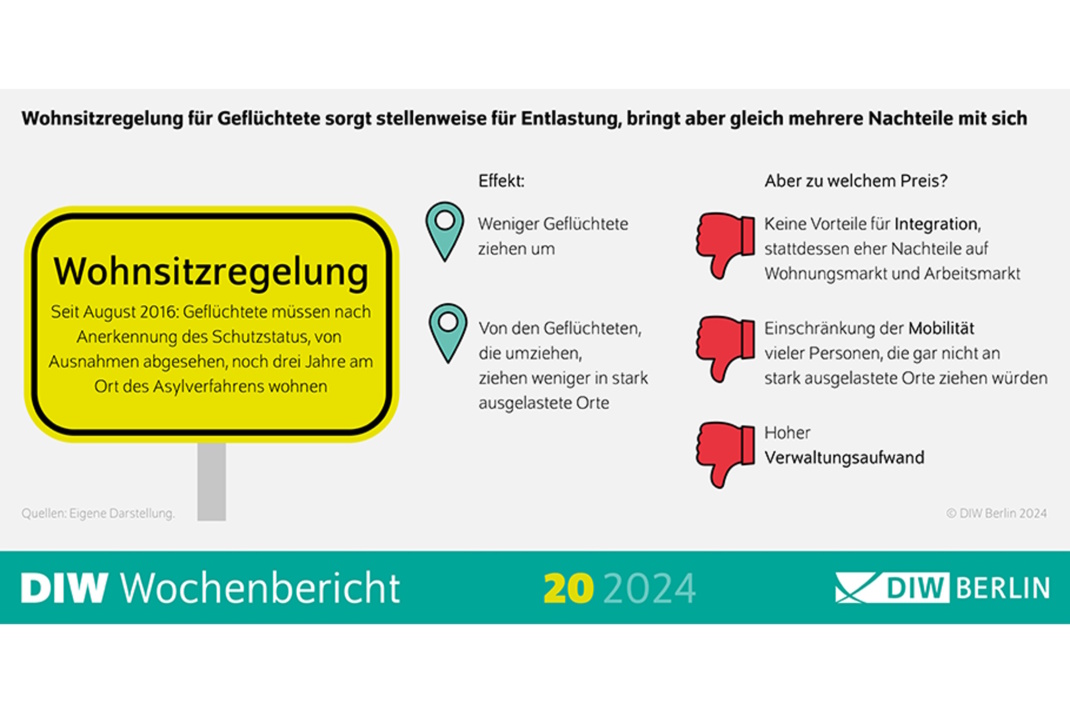

Das belegt jetzt auch wieder eine Studie aus dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, welche die 2016 eingeführte Wohnsitzauflage unter die Lupe genommen hat. Großer Aufwand, kleine Wirkung: So lautet das Fazit der Studie, die unter Beteiligung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) entstanden ist.

Ergebnis der Studie: Wohnsitzregelung nicht förderlich für Integration

Die Wohnsitzregelung für Geflüchtete trat im August 2016 in Kraft. Doch diese fördert die Integration der geflüchteten Menschen nicht, sie beschert Geflüchteten stattdessen eher Nachteile, stellt die Studie fest. Der Verwaltungsaufwand ist hoch und die Steuerungswirkung begrenzt.

Zwar ziehen infolge der Wohnsitzregelung weniger Geflüchtete innerhalb der ersten drei Jahre nach Abschluss ihres Asylverfahrens um (30 statt 42 Prozent) und von diesen wiederum weniger in sehr beliebte Zuzugsorte mit bereits stark ausgelasteter Integrationsinfrastruktur (fünf statt zwölf Prozentpunkte).

„Eine Mehrheit der Geflüchteten ist aber schon vor Einführung der Wohnsitzregelung gar nicht umgezogen und von den anderen wiederum eine große Mehrheit nicht in stark ausgelastete Orte“, konstatiert Felix Weinhardt aus der Abteilung Staat des DIW Berlin. „Deren Mobilität ist nun aber pauschal stark eingeschränkt, obwohl sie mit Blick auf eine mögliche Überlastung einzelner Orte gar kein Problem wäre.“

Als stark ausgelastete Orte gelten jene mit einem hohen Zuzug an Geflüchteten und daher stark beanspruchter Integrationsinfrastruktur. Dazu zählen etwa das Sprachkursangebot vor Ort, Kapazitäten in der Verwaltung und die Zahl an Ehrenamtlichen.

Die Studie basiert auf der IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten in Deutschland und einem Forschungsdatensatz des Ausländerzentralregisters. Neben Weinhardt, der auch Professor für Public Economics an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) ist, waren vier weitere Forscher/-innen beteiligt, die für die Viadrina, die Technische Universität Berlin oder das Forschungs- und Beratungsinstitut empirica arbeiten.

Die Evaluation der Wohnsitzregelung wurde ursprünglich vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Der darauf basierende und nun im DIW Wochenbericht erschienene Beitrag geht aber mit Blick auf die Wirkmechanismen der Wohnsitzregelung und deren Bewertung über das ursprüngliche Gutachten hinaus.

Zuzugssperren wären zielgenauer und mit weniger Nachteilen verbunden

Die Wohnsitzregelung gilt seit August 2016. Seitdem müssen Geflüchtete noch drei Jahre, nachdem ihnen ein Schutzstatus zugesprochen wurde, am Ort des Asylverfahrens verbleiben. Es gibt aber Ausnahmen, etwa wenn Geflüchtete andernorts einen Job finden oder dort mit engen Familienmitgliedern zusammenziehen können. Neben der Entlastung von Städten und Kommunen hat die Regelung explizit das Ziel, die Integration zu fördern – was den Berechnungen zufolge aber nicht gelingt.

„Weder mit Blick auf ihre Sprachkenntnisse und Wohnungssituation noch mit Blick auf eine Erwerbstätigkeit und die allgemeine Lebenszufriedenheit bringt die Wohnsitzregelung Geflüchteten irgendwelche Vorteile – eher im Gegenteil“, resümiert Marco Schmandt, einer der Studienautoren. Auch eine Mehrheit der Mitarbeitenden von Ausländerbehörden hält die Regelung für „gar nicht“ oder „eher nicht“ integrationsfördernd. Stattdessen beklagen sie die hohe Arbeitsbelastung, die mit der Wohnsitzregelung einhergehe.

Aus Sicht der Studienautor/-innen sollte die Wohnsitzregelung zügig reformiert werden. Zwar sei nicht zu vernachlässigen, dass einige Städte und Gemeinden einen geringeren Zuzug verzeichnen und dadurch wieder mehr Handlungsspielraum erhalten.

„Mit Zuzugssperren für Orte mit besonders starkem Zuzug gibt es aber bereits ein Instrument, das deutlich präziser wäre, bisher aber kaum genutzt wird“, sagt Studien-Co-Autor Constantin Tielkes. „Es würde Kommunen deutlich zielgenauer entlasten und nicht zum Preis einer unnötig eingeschränkten Mobilität aller.“

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher