Es ist tatsächlich paradox, wie Marcel Fratzscher, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), am 2. Februar in einem Beitrag in der „Zeit“ feststellte: „Der Niedriglohnbereich ist sehr viel kleiner geworden, die unteren Lohngruppen hatten hohe Zuwächse. Doch die Ungleichheit hat das nicht reduziert.“ Im Gegenteil: Die hohen Einkommen sind noch viel stärker gestiegen als die Einkommen am unteren Ende der Skala. Das Land driftet immer weiter auseinander.

Eigentlich hätte man erwartet, dass mit dem Einführen und Anheben des Mindestlohnes die Ungleichheit bei der Lohnentwicklung gemildert wird.

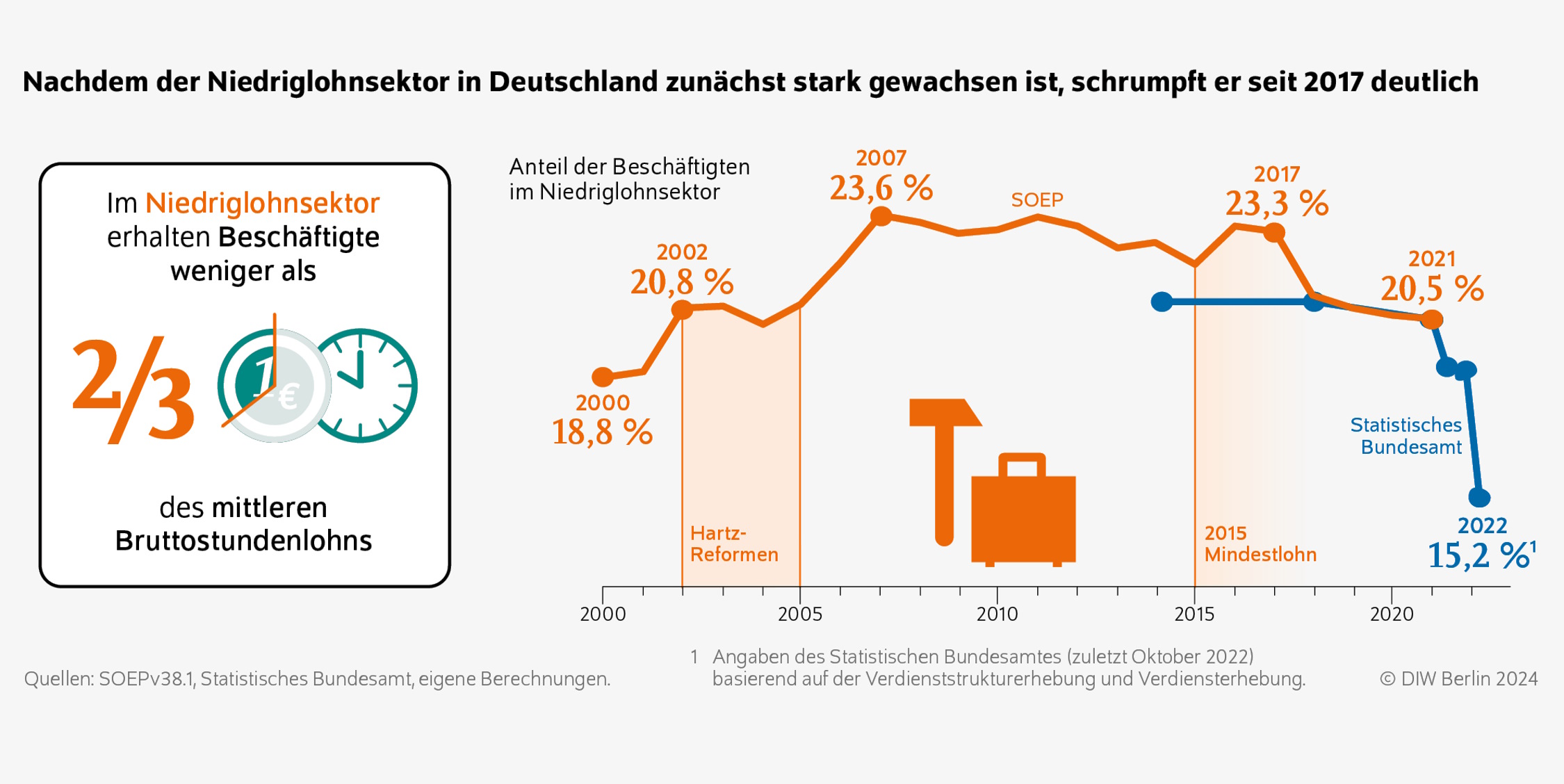

Und tatsächlich ist der Niedriglohnsektor dadurch tatsächlich geschrumpft, wie Fratzscher in seinem Beitrag für die „Zeit“ feststellen konnte: „Nach den Agenda-Reformen arbeitete von 2007 bis 2017 mehr als jede und jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland im Niedriglohnsektor, verdiente also weniger als zwei Drittel des mittleren Stundenlohns. Im Oktober 2022 waren es jedoch weniger als jede und jeder Sechste, so eine neue Studie des DIW Berlin. Der Anteil fiel also von etwa 23 Prozent auf rund 15 Prozent aller Beschäftigten.“

Die Studie des DIW findet man hier.

Die Ungleichheit ist weiter gewachsen

Aber dann taucht genau das Paradox auf, so Fratzscher: „Die Ungleichheit der verfügbaren Haushaltseinkommen (also Einkommen nach Berücksichtigung aller Steuern, Abgaben und Zahlung von Sozialleistungen) ist gestiegen. Zwischen 1995 und 2013 sind die Einkommen für die 20 Prozent mit den geringsten Einkommen – viele davon gehören zum Niedriglohnsektor – gar nicht gestiegen, von 2013 bis 2020 dann moderat um vier bis zwölf Prozent.

Für Haushalte mit höheren Einkommen ist die reale Kaufkraft der Einkommen dagegen um ein Vielfaches stärker gestiegen: für die einkommensstärksten zehn Prozent um 30 Prozent zwischen 1995 und 2013 und um weitere 21 Prozent seit 2013. Die Konsequenz ist, dass das Armutsrisiko in Deutschland weiter gestiegen ist: von weniger als 11 Prozent im Jahr 1995 und 15 Prozent im Jahr 2013 auf aktuell etwa 17 Prozent.“

Und dabei habe die Einführung des Mindestlohns sogar gewirkt, wie Fratzscher feststellt: „Erstens ist das Schrumpfen des Niedriglohnsektors fast ausschließlich auf die Einführung des Mindestlohns 2015 und der deutlichen Erhöhung im Oktober 2022 zurückzuführen. Die allermeisten Betroffenen im Niedriglohnsektor sind Beschäftigte, die zum Mindestlohn oder einem geringfügig höheren Lohn arbeiten. Das Schrumpfen des Niedriglohnsektors besagt lediglich, dass seit 2013 die Löhne der unteren 15 Prozent stärker als die in der Mitte der Verteilung gestiegen sind.“

Am unteren Ende der Lohnskala gab als also eine Art Stauchung.

Gutverdiener legen noch stärker zu

Aber während die Niedriglöhner ein bisschen mehr verdienten, gab es am anderen Ende der Einkommensskala einen deutlich größeren Anstieg. Die DIW-Studie zeigt, dass die Löhne in der Mitte schwach, aber für Menschen mit hohen Stundenlöhnen deutlich stärker gestiegen sind – auch deutlich stärker als für die im Niedriglohnsektor.

„Die Spreizung der Löhne hat somit über die gesamte Verteilung zugenommen. Da der Mindestlohn 2023 nicht erhöht wurde und in diesem Jahr auf lediglich 12,45 Euro steigt, dürfte der Niedriglohnsektor in den vergangenen anderthalb Jahren bereits wieder gewachsen sein und dies auch in diesem Jahr weiter tun“, so Fratzscher.

Wobei für ihn noch andere Gründe zu diesem Paradox beitragen – die ungewöhnliche hohe Zahl von Personen, die in Teilzeit arbeiten, dazu die Rentenentwicklung, mit der immer mehr Rentnerinnen und Rentner mit niedrigen Renten abgespeist werden.

Und auch der vierte Punkt gehört zum Paradox, wie Fratzscher feststellt: „Der vierte Teil der Erklärung sind die geringeren Anstiege von Renten und sozialen Leistungen. Anders als von manchem Politiker kolportiert, sind sie in den letzten 15 Jahren deutlich weniger stark angestiegen als Arbeitseinkommen.“

Womit er eigentlich deutlich macht, dass einige der Behauptungen über den (wachsenden) Wohlstand der Deutschen nichts anderes sind als Einbildungen. Tatsächlich geht die Umverteilung immer stärker von unten nach oben zu den Hochverdienern und Reichen, die schon längst nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Die Steuersenkungen der jüngeren Vergangenheit sind ihnen zuallererst zugutegekommen, haben aber gleichzeitig dem Staat die Mittel entzogen, um sozial gegensteuern zu können.

Wie aus gefühlter Stagnation Frust wird

Das Ergebnis, so Fratzscher: „Die Beschäftigten im Niedriglohnsektor erhalten heute einen kaum höheren Reallohn als noch vor 30 Jahren. Die Löhne der oberen 30 Prozent sind dagegen im Durchschnitt um etwa 20 Prozent gestiegen.

Zudem sollte die Entwicklung von Löhnen und Einkommen nicht mit der von Wohlstand vertauscht werden. Gerade die Explosion der Mieten in den vergangenen zehn Jahren bedeutet, dass heute fast jeder vierte Haushalt mehr als 40 Prozent des monatlich verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben muss; 1995 mussten sie lediglich ein Viertel ihres Einkommens dafür aufbringen. Viele ärmere Haushalte haben somit heute trotz höherer Löhne und Einkommen keinen besseren Lebensstandard als vor zehn Jahren.“

Und das verstärkt logischerweise das Gefühl der Stagnation in große Teilen der Gesellschaft, die zwar mit den massiv gestiegenen Kosten für Wohnung, Nahrung und Energie konfrontiert sind, aber deren Einkommensentwicklung mit der Preisentwicklung nicht Schritt hält. Während ganz eindeutig eine Politik ganz im Sinne der Reichen und Gutverdienenden gemacht wird, die Probleme der Normal- und Geringverdiener dagegen einfach ignoriert und ausgeblendet werden.

Und gleichzeitig die Lieblingskinder der Reichen gehätschelt: die sogenannte „Schuldenbremse“ (die den Staat zu heftigen Einschnitten zwingt) und das Beibehalten niedriger Spitzensteuersätze sowie das Verweigern der Vermögenssteuer, die allein den hohen Einkommen zugutekommen, während die kleinen Einkommen davon keinen positiven Effekt verspüren.

Und das alles unter dem nachweislich falschen Mantra, die Reichen würden dann ihr Geld wieder investieren. Was sie aber ganz eindeutig nicht tun. Stattdessen stehen schwerreiche Konzerne, die ihre Milliardengewinne an ihre Aktionäre ausschütten, beim Staat Schlange und betteln um Subventionen.

Kein Wunder, dass die Gesellschaft vor unseren Augen auseinander fällt und viele ganz normale Leute, die sich einfach übergangen fühlen, zunehmend radikalere Parteien wählen. Das hat Fratzscher so nicht gesagt, aber es ist die Folge einer scheinbar erstarrten Finanzpolitik ganz allein im Sinne der Gutverdiener und Vermögenden. Und damit einer sozialen Schieflage, die natürlich all jene zu spüren bekommen, die ihre Dukaten dreimal umdrehen müssen, damit das Geld irgendwie bis zum Monatsende reicht.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Ja, lieber Autor, die Gesellschaft fällt vor unseren Augen auseinander. Nicht schlagartig, es ist eher ein schleichendes Zerreißen in Segmente, und danach ein weiteres Auseinanderrutschen dieser Stücke, die ihrerseits weiter zerbröseln. Eigentlich dämmert es längst allen, daß es so ist. Bleibt noch die Frage, ob diese Entwicklung sich mal so ergeben hat, oder ob diese vorsätzlich so, sagen wir, scheibchenweise orchestriert wird? Ganz altmodisch ausgedrückt, scheint es dann doch sowas wie ökonomische Unterdrückung zu geben, der ein politischer Wille zugrundeliegt, dem hinwiederum eine Ethik zugrundeliegen muß, die eigentlich auch die Nutznießer all dessen ablehnen sollten. Das machen die aber nicht.

Daß in all dieser gesellschaftlichen Melange dann obendrein noch ein paar Oberschlaue daherkommen, und “Superblocks!” rufen, um ein Beispiel zu geben, macht alles nur noch trauriger. Ich frage mich, was Dr. Peter, um ein weiteres Beispiel zu geben, eigentlich für eine Bodenhaftung hat, wenn er etwa glauben sollte, daß Real-Madrid-Supporter, die vielleicht heute abend zuhauf von sonstwoher anreisen, ihr Auto jwd abstellen wollen könnten, damit es heute in der Jahnallee beschaulich bleibt. Nee, wir sind einer Großstadt, es handelt sich nicht um die Wartburg, wo man am besten mit dem Esel hochreitet. Solche politische Kleinlichkeit, eigentlich Sturheit, von vermeintlich besten Absichten angetrieben, wirkt leider als Gift.