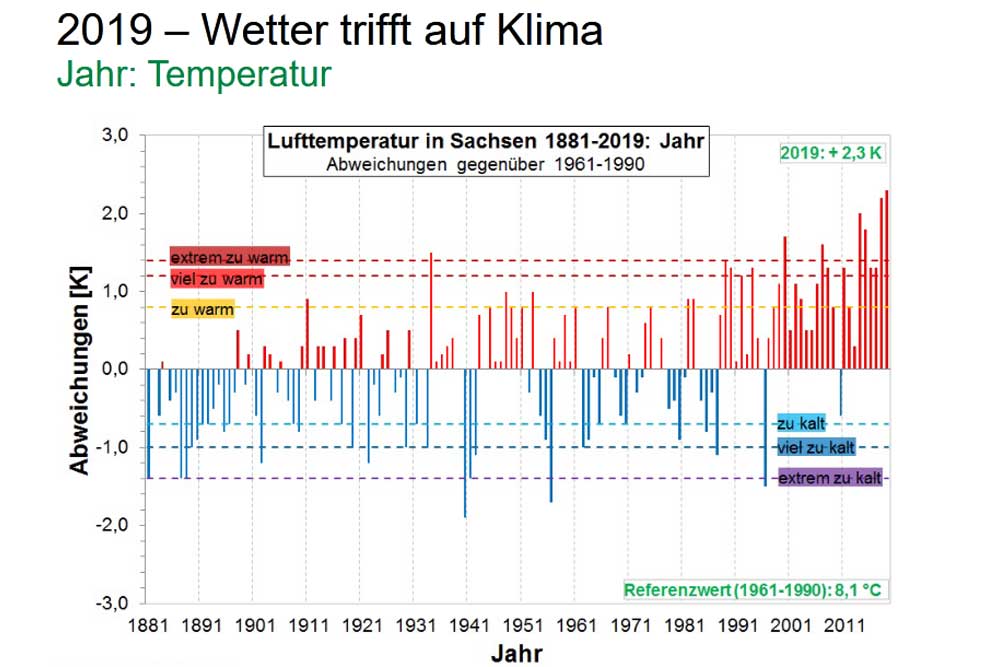

Da genügt ein Blick auf die Folie, die Dr. Johannes Franke im Januar gezeigt hat, als er Bilanz zog für das Klima in Sachsen 2019: Das Jahr 2020 unterscheidet sich nicht wirklich viel von diesem Hitzejahr in der sächsischen Klimabilanz seit 1881. Es war 2,2 Grad zu warm gegenüber dem Referenzwert der Jahre 1961 bis 1990, lag damit nur 0,1 Grad unter dem Spitzenwert von 2019.

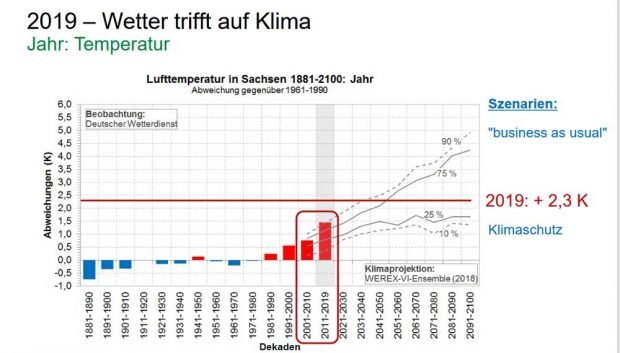

Wäre Sachsen der Maßstab für die weltweite Klimarettung, hätten wir es schon gründlich vergeigt, dann wären die Messlatten von 1,5 und 2 Grad längst gerissen. Und so ungefähr sah es auch Dr. Johannes Franke im Januar 2020 bei seinem Vortrag für das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Der statistische Trend der Temperaturentwicklung in Sachsen zeigt bei einem „busines as usual“ schon zur Jahrhundertmitte die 2,5 Grad als gerissen, wenig später die 3 Grad und zum Jahrhundertende über 4 Grad.

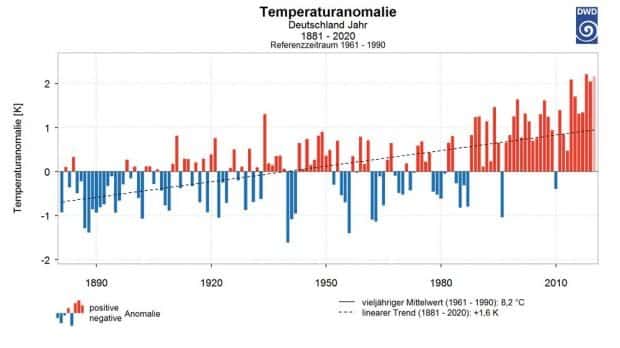

Natürlich ist Sachsen nicht der Maßstab. Und ein gutes Vorbild schon gar nicht. So wenig wie Deutschland insgesamt, für das der Deutsche Wetterdienst am 30. Dezember eine kurze Bestandsaufnahme veröffentlicht hat.

Die Fakten in Kürze

Das Jahr 2020 ist in Deutschland mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,4 Grad Celsius (°C) das zweitwärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Geringfügig wärmer war nur das Jahr 2018 mit 10,5 °C gewesen. Auf den folgenden Plätzen liegen mit knappem Abstand 2019 und 2014 mit jeweils 10,3 °C. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2 000 Messstationen.

Tobias Fuchs, Klima-Vorstand des DWD: „Das sehr warme Jahr 2020 darf uns nicht kaltlassen. Die wissenschaftlichen Klimafakten des nationalen Wetterdienstes sind alarmierend. Klimaschutz ist das Gebot der Stunde. Wir müssen jetzt handeln.“

Dies unterstrichen auch weitere Klimadaten des DWD: So seien hierzulande neun der zehn wärmsten Jahre im 21. Jahrhundert beobachtet worden, davon die vier wärmsten Jahre in der zurückliegenden Dekade 2011–2020. Diese Dekade war zugleich die wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Kennzeichnend für das vergangene Jahr war zudem: 2020 war sehr sonnenscheinreich und das Dritte zu trockene Jahr in Folge.

Der Temperaturdurchschnitt lag im Jahr 2020 mit 10,4 Grad Celsius (°C) um 2,2 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gegenüber der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung 1,5 Grad. Bis auf den Mai fielen alle Monate zu warm aus. Januar, Februar, April und August zeigten dabei mit einer Abweichung von über 3 Grad die höchsten positiven Temperaturanomalien.

Mit rund 710 Litern pro Quadratmeter (l/m²) erreichte 2020 nur gut 90 Prozent seines Solls von 789 l/m². Damit waren von den letzten 10 Jahren 9 zu trocken, nur 2017 war feuchter als normal. Dürre und Regen, teilweise mit Überflutungen, lagen 2020 häufig nah beieinander.

Mit etwa 1.901 Stunden übertraf der Sonnenschein sein Soll von 1.544 Stunden um gut 20 Prozent. Damit nahm 2020 den vierten Platz der sonnigsten Jahre seit Messbeginn 1951 ein. Über 2.000 Stunden schien sie vor allem im Süden. Vergleichsweise sonnenscheinarm blieb es dagegen in der norddeutschen Tiefebene und in den zentralen Mittelgebirgen.

Die Zahlen zu Sachsen

Der Freistaat Sachsen kam 2020 zwar auf warme 10,3 °C (im Vergleich zum gültigen Referenzwert 8,1 °C der Jahre 1961 bis 1990), gehörte aber zu den kühleren Regionen, meldet der Deutsche Wetterdienst. Fast 695 l/m² (im Vergleich zu Referenzwert 699 l/m²) prasselten vom Himmel – bei rund 1.891 Sonnenstunden (1.549 Stunden waren es im Schnitt zwischen 1961 bis 1990).

Sachsen erlebte den zweitwärmsten Februarmonat seit Messbeginn, meldete aber auch am 5. Februar mit 37 cm in Zinnwald-Georgenfeld, Osterzgebirge, die höchste Schneedecke des Jahres abseits der Gipfel. Anschließend wurden Ende März die frostigsten Nächte des Jahres beobachtet. Im April konnte man in Sohland an der Spree weitere 23 Frosttage zählen.

Der Sommer brachte dann einen der wärmsten Augustmonate. Der meteorologische Herbst startete mit dem drittwärmsten September. Nach einem zu trockenen Sommerhalbjahr brachte Tief „Gisela“ am 14. Oktober verbreitet zwischen 20 und 40, örtlich sogar bis 50 l/m². Dafür verfehlten der November und Dezember ihre Niederschlagsziele erheblich.

Ergebnis: Sachsen lag wieder 2,2 Grad über dem Referenzwert bei den Durchschnittstemperaturen. Das Jahr reiht sich also ein in die vielen viel zu warmen Jahre seit 1990 und ist laut Definition der Meteorologen längst „extrem zu warm“.

Wobei die Niederschläge, die ja zum Glück wieder fast dem langjährigen Mittel entsprachen, nicht gleichmäßig kamen. Im Sommer gab es wieder Wochen, in denen auch die Leipziger Flüsse wieder Niedrigwasser verzeichneten. Und die Sonnenscheinstunden sind nicht nur positiv, denn ungehinderte Sonneneinstrahlung bedeutet auch immer verstärkte Verdunstung, was bei zu niedrigen Niederschlägen den Trockenstress auch in den Wäldern verstärkt, was im Leipziger Auwald in diesem Jahr massiv zu beobachten war.

Da freut man sich zwar über lauter warme Tage. Aber so langsam belastet diese spürbare Klimaveränderung nicht nur das Stadtklima in Leipzig, sondern gefährdet Landwirtschaft, Wälder und Grundwasservorräte. Was das LfULG übrigens schon vor 20 Jahren so prognostiziert hat. Sachsen ist eines der Bundesländer, die die steigenden Temperaturen und die fehlenden Niederschläge am stärksten zu spüren bekommen.

Dürre und Hitze setzen nun auch die Laubbäume in Westsachsen zunehmend unter Stress

Dürre und Hitze setzen nun auch die Laubbäume in Westsachsen zunehmend unter Stress

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher