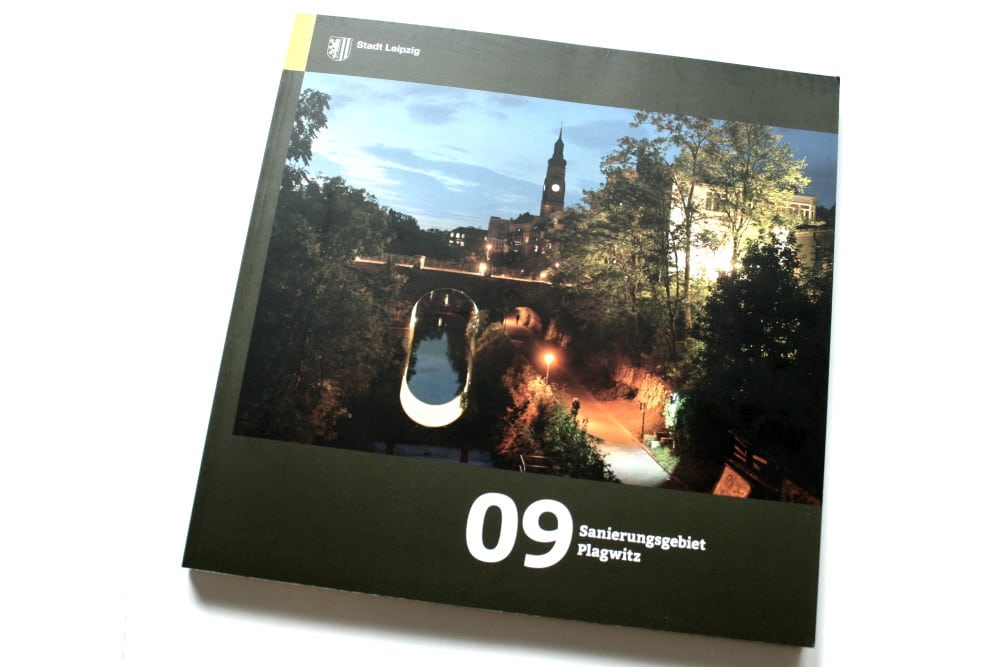

Ein kleines Zeitalter geht zu Ende. Nach und nach hebt Leipzigs Stadtrat die Sanierungsgebiete auf. 25 Jahre besondere Förderung zur Aufwertung dieser Quartiere, die 1994 allesamt einen heruntergekommenen Eindruck machten, haben die Stadt verändert. Sie sind zu beliebten Wohnquartieren geworden, in denen einige Sanierungsprojekte zur lokalen Identität gehören. Das Dezernat Stadtentwicklung und Bau hat jetzt für das Sanierungsgebiet Plagwitz eine eindrucksvolle Abschlusspublikation vorgelegt.

Dabei kommt das Finale noch, denn die „Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzungen ,Leipzig-Plagwitz‘“ könnte im April auf der Tagesordnung des Stadtrates stehen. Teilgebiete aus diesem sehr anspruchsvollen Sanierungsgebiet wurden schon 2018 und 2019 entlassen. Denn als alles anfing 1994, da war Plagwitz ein grauer Stadtteil mit akutem Bevölkerungsschwund. Dem benachbarten Lindenau ging es nicht besser.Das Gebiet war geprägt von einer über 100 Jahre langen Industriegeschichte, von der diese von Birgit Seeberger und Stefan Geiss erstellte Publikation ebenfalls berichtet. Denn erst so wird greifbar, wie sehr sich das Gebiet verändert hat, das nicht nur den Karl-Heine-Kanal und die angrenzenden einstigen Industrieareale umfasst, sondern auch Teile von Lindenau.

Mit historischen Fotos bebildert gibt es also anfangs eine kleine Reise durch die Plagwitzer Industriegeschichte von den Zeiten Carl Heines über die Blütezeit einst weltberühmter Unternehmen bis in die DDR-Zeit, in der die alten Industriebauten ja alle weitergenutzt wurden, obwohl sie schon längst nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen.

Entsprechend heruntergewirtschaftet war alles 1990. Die Bausubstanz war ruinös und wer hier noch wohnte, lebte in einer von Staub und Rauch geprägten Umgebung, die der damaligen Stadtleitung eigentlich nur noch einen Ausweg ließ: Man wollte das komplette Gebiet leerziehen, weil es zum Bewohnen nicht mehr geeignet war.

Das änderte sich ja radikal nach 1990, als 80 Prozent der ansässigen Unternehmen binnen kurzer Zeit ihre Tore schlossen, von 18.000 Industriearbeitsplätzen 16.000 einfach verschwanden. Das Gebiet verwandelte sich ziemlich schnell in eine fast menschenleere Landschaft mit unbewohnbar gewordenen Wohnhäusern und leergeräumten Fabrikhallen.

Es war also folgerichtig, dass der Stadtrat 1994 hier die Einrichtung eines Sanierungsgebietes beschloss, Grundbedingung dafür, dass besondere Fördergelder nicht nur in die Aufwertung von Straßenraum und Grünflächen fließen konnten, sondern auch in die Unterstützung von Haussanierungen und die Ansiedlung neuer Unternehmen. Auch wenn der Stadtrat damals genauso wenig wie die Verwaltung ahnen konnte, wie lange das am Ende dauern würde.

Im Buch kommen auch einige der damals Verantwortlichen zu Wort, die die ersten Schritte zur Wiederbelebung des Gebiets organisierten – so wie der damalige Leiter des Amtes für Stadtsanierung und Wohnungsbauförderung, Karsten Gerkens, oder Inge Kunath, die Leiterin des Grünflächenamtes, unter deren Regie 1993 die Revitalisierung des zur Abwasserkloake verkommenen Karl-Heine-Kanals begann und der Bau des 3,2 Kilometer langen uferbegleitenden Radweges, der quasi zum Symbol eines anderen, wieder lebenswerten Plagwitz werden sollte.

Das thematisierte die Stadt ja auch im Jahr 2000 mit ihrer Projektbeteiligung an der EXPO, wo sie die Transformation des alten Industriequartiers zu einem neuen, vielfältigen Stadtteil schon mal skizzierte, auch wenn das Jahr 2000 für Plagwitz noch nicht wie ein Neubeginn aussah. Die Einwohnerzahl war auf unter 5.000 abgesackt. Leipzig hatte über 100.000 Einwohner verloren in diesen zehn ersten harten Jahren nach der „Wende“. Und der Neubeginn wurde damals gerade erst in der Südvorstadt und in Gohlis sichtbar. Wer zog denn damals nach Plagwitz?

Natürlich die Pioniere – die Studenten, Gründer und Künstler. Die Stadt baute ein Gründerzentrum – das BIC. Und sie hörte auch in den Folgejahren nicht auf, einzelne Leuchttürme zu unterstützen wie den neu entstehenden Park an der Industriestraße, den Henriettenpark, die Sanierung der Konsumzentrale oder die Revitalisierung der Karl-Heine-Straße.

Die ist heute zur lebendigen Hauptstraße geworden, noch viel lebendiger als die Zschochersche Straße. Und auch wenn viele Gründer, die hier um das Jahr 2000 starteten, anfangs zehn sehr schwere Jahre erlebten, wurde um das Jahr 2010 herum sichtbar, dass die vielen Unterstützungsprogramme Früchte trugen. Die nun auch mit viel Förderung sanierten Häuser füllten sich wieder, die Bevölkerungszahl verdoppelte sich geradezu.

Und am Ende stehen rund 23 Millionen Euro, die die Stadt über die verschiedenen Förderprogramme in diesem Sanierungsgebiet investiert hat. Der reich bebilderte Band zeigt eine Vielzahl dieser Projekte – von besonders schönen Häusern, die gerettet werden konnten, über kleine und große Parks bis hin zu neuen Attraktionen wie Westwerk, Tapetenwerk oder die regelrecht aufgeblühte Schauburg.

Auch die kleinen Krisen lässt der Band nicht weg, etwa den Kampf um das Zwischenprojekt Nachbarschaftsgärten an der Josephstraße, das letztlich doch in großen Teilen wieder neuer Bebauung weichen musste. Man sieht regelrecht, wie sich ein Baustein in den anderen fügte – die Umgestaltung der alten Gleise zu Radwegen und die völlig neue Nutzung für das Ensemble Philippuskirche, die Sanierung des legendären Felsenkellers und der Umbau alter verlassener Fabriken zu neuen, attraktiven Wohnensembles.

Erst diese Zusammenschau zeigt eigentlich, was so ein Projekt Sanierungsgebiet bedeutet, selbst dann, wenn Themen wie Stadtteilmanagement, Selbstnutzer und Mütterzentrum nur kleine Streiflichter bekommen können.

Vielleicht im April wird nun der Stadtrat die Aufhebung des Sanierungsgebietes beschließen.

Was aber nicht das Ende sein wird, wie die Autor/-innen betonen. Denn eine kleine Dividende gibt es ja auch noch: Die Hausbesitzer zahlen ihre Ausgleichsbeiträge für die Wertsteigerung, die ihr Haus durch alle diese Maßnahmen erfahren hat. Und diese Ausgleichsbeiträge fließen wieder in Aufwertungsprojekte im Gebiet.

Die Publikation wurde in 1.000 Exemplare gedruckt und ist im Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung erhältlich.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher