Ich weiß nicht, ob man die Entscheidung des Leipziger Stadtrates am 24. Oktober 2018 zum Forstwirtschaftsplan als kollektives Versagen einordnen kann. Ich neige dazu. Gerade weil die Entscheidung so scharf zu einer Meldung der sächsischen Landeshauptstadt Dresden nur wenige Tage vorher kontrastiert. Auch dort hat sich der Stadtrat mit der Forstwirtschaft beschäftigt, aber deutlich anders. Man beschloss bei der Gelegenheit, zwei weitere Waldstücke komplett aus der Bewirtschaftung herauszunehmen.

Keine allzu großen, das stimmt wohl. „Eine 2,5 Hektar große Fläche am Waldhof in Dresden-Wilschdorf und ein 4,8 Hektar großes Gebiet in Dresden-Helfenberg ‚An der Kucksche‘ stehen künftig unter Prozessschutz. Das bedeutet, dass dort keine menschlichen Eingriffe mehr erfolgen, mit Ausnahme von Verkehrssicherungsmaßnahmen an den Wanderwegen“, meldete die Stadt Dresden am 10. Oktober. Und erklärte dann auch gleich, was Prozessschutz bedeutet und warum das etwas mit Bäumen zu tun hat, die jahrhundertealt werden dürfen.

„Geschützt sind nun aber nicht nur die Bäume und Pflanzen, sondern auch die Tiere. Im ‚Kucksche-Wald‘ leben seltene, streng geschützte Tiere wie Schwarzspecht, Waldkauz, Juchtenkäfer und Fledermausarten wie das Große Mausohr, die Mopsfledermaus und die Teichfledermaus. Für die Artenvielfalt sind alte Wälder sehr wichtig. Mit zunehmendem Alter bilden die Bäume mehr Höhlen, Mulm, Totholz und rissige Borke.

Auf solche Strukturen haben sich viele Tiere spezialisiert. So leben von den etwa 5.800 in Deutschland einheimischen Käferarten rund 1.000 im und vom Holz oder von holzbewohnenden Pilzen. Dazu kommen zahlreiche Vertreter anderer Gruppen von Insekten und Gliedertieren aber auch von Vögeln und Säugetieren. Auf den stehendem und liegendem Totholz fühlen sich zahlreiche Pilze, Flechten und Moose wohl“, listet die Stadt Dresden auf.

So ähnlich gilt das auch für Leipzigs Auenwald. Nur beschäftigt sich Leipzigs Stadtrat nicht mit Themen wie Prozessschutz. Als die Stadträte kurz vor der entscheidenden Abstimmung zur Exkursion in die Burgaue eingeladen wurden, standen sie sehr ratlos im Wald, schienen heillos überfordert von dem, was ihnen vor allem die am Projekt „Lebendige Luppe“ beteiligten Wissenschaftler erzählten. In Leipzig vermischt sich das alles, denn anders als der Eichen-Buchenwald „An der Kucksche“, der gleich in drei Landschaftsschutzgebieten an den Elbhängen bei Dresden liegt, ist der Leipziger Auwald im Ganzen und die Burgaue im Speziellen kein naturbelassenes Stück Wald mehr.

In Teilen wurde der Auenwald immer auch forstwirtschaftlich genutzt – und zwar ungefähr bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auch recht intensiv. Das heißt: Der Artenzustand, wie er damals herrschte, war von permanenter menschlicher Nutzung geformt und beeinflusst. Bis auf jene Teile der Elster-Luppe-Aue, die bis in die 1920er Jahre mit vielen verzweigten Armen an Luppe, Nahle und Elster angeschlossen waren. Die Burgaue gehörte bis zum Bau der Neuen Luppe und der angrenzenden Deiche mit dazu, weshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit Teile der Burgaue noch einen sehr ursprünglichen Baumbesatz haben.

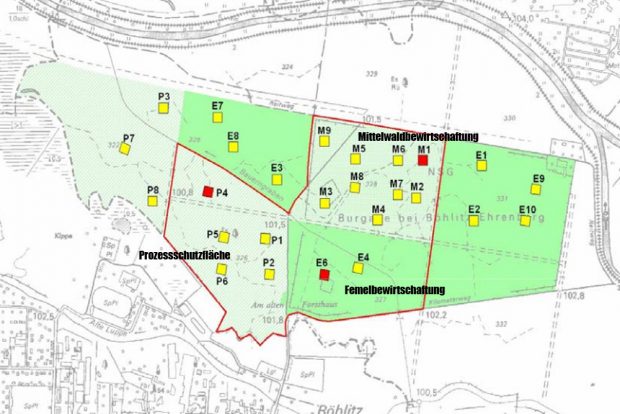

Das ist den Forschern und auch dem Stadtförster Andreas Sickert sehr wohl bewusst. Denn das war der Grund, warum ein Teil der Burgaue unter Prozessschutz gestellt wurde. Was nicht unbedingt bedeutet, dass man – wie in Dresden – ganz auf Eingriffe verzichtet. Und es bedeutet eben auch nicht, dass auf die Idee verzichtet wird, die Hartholzaue mit forstwirtschaftlichen Mitteln irgendwie zu erhalten.

Östlich grenzt deshalb an die Prozessschutzfläche ein großes Gebiet an, in dem die Abteilung Stadtforsten mit Femelwirtschaft versucht, „den Wald zu verjüngen“. Also praktisch das Gegenteil dessen zu tun, was die Dresdener unter Prozessschutz verstehen. Man überlässt den Wald nicht sich selbst und lässt auch die alten Bäume nicht stehen, bis sie uralt werden. Und man vertraut auch nicht darauf, dass der Wald in der Lage sein könnte, sich selbst zu verjüngen.

Stattdessen werden Femellöcher in den Wald geschlagen, nur einige wenige Starkbäume stehen gelassen und die freie Fläche – wie im Waldgebiet Nonne noch frisch zu besichtigen – mit der Wunschpflanze Stieleiche bepflanzt.

Im nördlichen Teil der Burgaue sind dann wieder Waldflächen für die dritte Bewirtschaftungsart, die Mittelwaldwirtschaft, vorgesehen. Auf ziemlich engem Raum gibt es also drei verschiedene Bewirtschaftungsarten, die in direkter Konkurrenz zueinander stehen.

Das Problem bei forstlicher Bewirtschaftung aber ist immer: Es werden immer wertvolle Altbäume aus dem Bestand geholt – und zwar sehr viele. Altbäume, die selbst ein ganzer Kosmos und Lebensraum für hunderte Tier- und Insektenarten sind. Im Wald geht es nicht um einzelne Bäume, sondern um ein komplettes Biotop, das unterschiedlichen Spezies unterschiedlichste Räume zum Schlafen, an Nahrung, an Schutz bietet.

Das heißt: Wenn in so einem Wald „Löcher“ entstehen, weil Bäume umstürzen, absterben oder entnommen werden, besetzen sofort hunderte Arten den Standort, zersetzen das Holz, bilden neuen Humus und damit wieder die Grundlage für neue Pflanzen oder junge Bäume.

Im Auenwald funktioniert das nicht mehr so, wie sich das die Wissenschaftler wünschen, denn der Auenwald liegt nun einmal trocken, der Grundwasserspiegel ist deutlich abgesunken, die alten Wasserläufe sind ohne Wasser. Das heißt: Typische Bäume der Hartholzaue finden nicht mehr die Bedingungen vor, die ihnen gegenüber schnellwachsenden Arten wie etwa dem Ahorn einen Wettbewerbsvorteil bieten.

Was gerade im als Mittelwald bewirtschafteten Gebiet, das direkt an die jetzt geplante Femelfläche angrenzt, gut zu beobachten ist. Der Ahorn steht hier so dicht, dass im Grunde kein Durchkommen mehr ist. Am Rand findet man noch mehrere der vor wenigen Jahren gepflanzten Stieleichen – noch schön mit dem Plastikschutz gegen Verbiss umwickelt. Aber diese Eichensetzlinge haben kaum Chancen gegen den Ahorn, der ihnen das Licht nimmt. Die meisten sind umgefallen und tot.

Und dasselbe gilt auch für die vor einigen Jahren im angrenzenden Windbruch gepflanzten Wildapfel-Bäume. Die gehören zwar historisch zur Auenlandschaft – aber waren stets am Rand der Aue zu finden, nicht mittendrin in den überschatteten Wäldern. Auch dieses Projekt ist sichtlich gescheitert. Auch diese Setzlinge sind abgestorben. Was im Klartext heißt: Die Standortwahl für diese Setzlinge war falsch.

Und wahrscheinlich wäre es an der Zeit, sämtliche bis jetzt angelegten Femel- und Mittelwaldflächen daraufhin zu untersuchen, ob die gezielt gepflanzten Jungbäume (zumeist Eichen) dort überhaupt Fuß gefasst haben. Denn was man vom Weg aus sieht, sind fast immer große, dicht von Ahorn und anderen schnellwachsenden Pflanzen bewachsene Inseln, aus denen die wenigen stehen gelassenen Starkbäume wie traurige Riesen herausragen.

Auch die viel zitierte Studie des Hellriegel-Instituts ist mittlerweile zehn Jahre alt. Zeit genug also, die damaligen Vergleichsergebnisse zu überprüfen und nachzuschauen, ob die Aussagen zur Artenvielfalt so noch aufrechterhalten werden können. Denn ein Monitoring, wie es der NuKLA e.V. fordert, bedeutet nun einmal, solche Veränderungen langfristig zu begleiten.

Auch die Dresdner betonen, dass erst künftige Generationen erfahren werden, wie sich die Prozessschutzflächen tatsächlich entwickeln. Wälder sind kein statischer Zustand. Sie passen sich an veränderte Wasserhaushalte und klimatische Bedingen an. Langsam. Und wenn wichtige Grundparameter nicht stimmen, entwickeln sie sich eben nicht wieder zur Hartholzaue. Wahrscheinlich erzählt die Burgaue genau davon.

Und natürlich von einem festen Glauben daran, man könne forstwirtschaftlich wieder reparieren, was der Wald nicht mehr leistet. Denn wirtschaftlichen Nutzen hat die Entnahme verwertbarer Bäume in Leipzigs Auenwald schon lange nicht mehr. Die Waldpflege ist fünfmal teurer als das, was mit dem abtransportierten Holz erwirtschaftet werden kann. Gerade die Burgaue böte sich an, gänzlich unter Prozessschutz gestellt zu werden – mit einem gleichzeitigen Vorstoß des Stadtrates, hier wirklich eine Öffnung der Aue zu den Fließgewässern zu erreichen.

Auch die Akteure im Projekt „Lebendige Luppe“ begreifen die Revitalisierung einiger Altarme in der Burgaue nur als ersten Schritt hin zu einer Wiederherstellung einer natürlichen Auenlandschaft. Aber dagegen sperren sich ausgerechnet Leipziger Verwaltungsinstanzen, sodass mit viel Aufwand etwas versucht wird herzustellen, was der Auenwald selber leisten würde – wenn er denn nur Wasser hätte.

Krieg der Farben oder Wer sucht die Fledermaus in der Burgaue?

Krieg der Farben oder Wer sucht die Fledermaus in der Burgaue?

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher