Manche Dinge muss man komplett neu denken. Wenn man beispielsweise an das erste Fahrrad der Welt denkt und anschließend an ein modernes Zweirad, kommt man dem, was Forscher am Biotechnologischen-Biomedizinischen Zentrum (BBZ) der Universität Leipzig im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts geleistet haben, schon sehr nahe. Dabei handelt es sich nicht um etwas, was wir morgen im Alltag wiederfinden werden, aber um eine Entwicklung, die der Erforschung und Herstellung zukünftiger Wirkstoffe und Chemikalien extrem weiterhilft: Einen neuen, mikrofluidischen Mikroelektroden-Chip, auf dem Wirkstoffe viel besser und schneller getestet werden können.

Die Ergebnisse dazu haben die Forscher jetzt in der Fachzeitschrift „Lab on a chip“ der Royal Society of Chemistry veröffentlicht.

Die Grundzutaten bei der Forschung des Teams um die Direktorin des BBZ, Prof. Dr. Andrea Robitzki, sind ein 49 mal 49 Millimeter großer Glas-Chip, Elektroden und Kammern für die zu testenden Zellen, die dazu gebracht werden, auf den Elektroden anzuwachsen. Das Ganze würde sich nicht „mikrofluidischer Mikroelektroden-Chip“ nennen, wenn nicht noch Flüssigkeit mit im Spiel wäre. Dabei handelt es sich um neue Wirkstoffe, die an den lebenden Zellen erprobt werden. Das Problem dabei war bisher, wie Zelle und Flüssigkeit zusammen kamen. Denn beim gängigen Vorgehen wird mit Hilfe einer Pipette der Testwirkstoff in die mit Zellen präparierten Kammern geträufelt, so dass diese dann quasi ein Bad darin nehmen. „Das entspricht aber nicht den natürlichen Vorgängen in einem lebendigen Organismus“, erläutert Prof. Dr. Andrea Robitzki das Problem, das die Forscher hatten. „Denn“, so fährt sie fort, „normalerweise werden Zellen permanent von Nährstoffflüssigkeit umspült.“

Übersetzt ins Bild: Die Zellen baden im Körper zwar auch – aber nicht in der Wanne, sondern im Meer. Und zwar in einer sanften Strömung. „Also mussten wir die gesamte Chip-Konstruktion neu denken. Wie bekommen wir diesen Durchfluss hin? Welche Oberflächenbeschichtung des Chips brauchen wir, damit die Zellen in kurzer Zeit optimal anwachsen können, so dass sie durch die Flüssigkeit nicht einfach weggespült werden? Und wie müssen die Elektroden angeordnet sein, damit man die Zellreaktionen besser auslesen kann“, zählt Prof. Robitzki die verschiedenen Herausforderungen, denen sich ihr Team gestellt hat, auf.

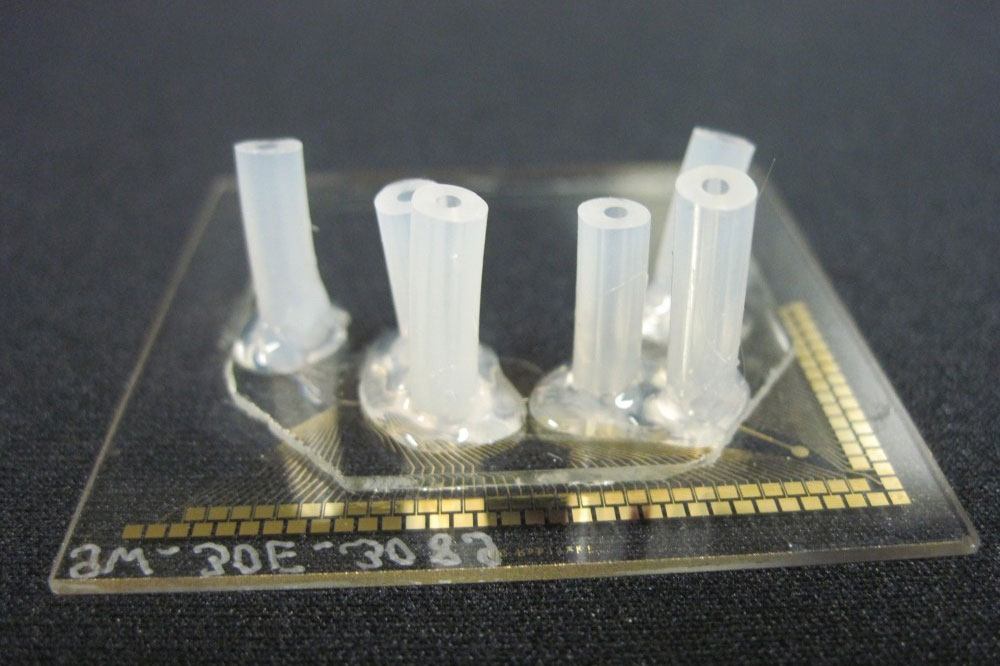

Eineinhalb Jahre Forschungsarbeit waren nötig – die angefüllt war mit Konstruktions- und Computersimulationsarbeit sowie zahlreichen Tests. Denn alles, was den neuen Chip ausmacht, wurde direkt in den Räumen des BBZ in der Leipziger Biocity selbst hergestellt. Das Ergebnis unterscheidet sich schon optisch deutlich vom Vorgängermodell. Statt neun zylinderförmiger Kammern, die im Quadrat auf dem Glas-Chip angebracht sind, handelt es sich nun um einen Chip, aus dem nur an wenigen Stellen weiche Silikonröhrchen ragen, leicht gebogen wie Strandgras. Sie sind die Zu- und Abflussleitungen für die Flüssigkeit. Die Zeiten der Pipette sind damit vorbei.

Die eigentlich Sensation, die den gewünschten Durchfluss ermöglicht, verbirgt sich jedoch im Inneren des Chips: Den Experten des BBZ ist es gelungen, in den Chip Kanäle und Zellkulturkammern zu integrieren, die lediglich 0,1 Millimeter hoch sind – also gerade mal so dick wie ein menschliches Haar. Aber: „Auf dem Chip musste die Elektrodenanordnung optimiert werden, damit die elektrischen Felder durch die flache Bauweise nicht gestört werden“, erklärt Robitzki.

Und so funktioniert der neue Chip: Zuerst werden die Zellen eingespült und die Flüssigkeitszufuhr wieder gestoppt. Nach 30 Minuten sind die Zellen durch die neue Oberflächenbeschichtung auf den Elektroden angewachsen und der eigentliche Test kann beginnen. Nun fließt mit Hilfe einer Pumpe über die Silikonröhrchen permanent Flüssigkeit an die Zellen im Inneren des Chips heran, so dass sie – wie im Organismus auch – sanft umspült werden. Die Mess-Ergebnisse können sich sehen lassen: “Die Zellen reagieren viel schneller und deutlicher, als in dem bisherigen Verfahren“, erklärt Prof. Dr. Andrea Robitzki. Begeistert fährt sie fort: „Wir bekommen also nicht nur bessere Daten, wir sparen auch Zeit und Wirkstoff! Durch die extrem flache Bauweise des Chips werden pro Testung nur noch Mengen im Mikroliter-Bereich benötigt.“ Und auch die neuen Mikroelektroden-Chips selbst tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen – sind sie doch mehrfach wiederverwendbar.

In dem von der DFG geförderten Projekt im Rahmen der „Forschergruppe FOR 2177 Integrierte chemische Mikrolaboratorien“ konnte das Leipziger Forscherteam aus Biochemikern und Ingenieuren also einen großen, erfolgreichen Schritt machen. Aber sie sind mit ihren Forschungen zum Mikroelektrodenchip damit nicht am Ende. Es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass das Fahrrad von heute auch morgen noch so aussehen wird, wie es das jetzt tut.

Fachveröffentlichung:

A novel microfluidic microelectrode chip for a significantly enhanced monitoring of NPY-receptor activation in live mode, in „Lab on a Chip“, DOI: 10.1039/c7lc00745j

Keine Kommentare bisher