Dass viele unserer seelischen Krankheiten mit direkten Veränderungen in unserem Körper zusammenhängen, wird selbst der Forschung erst nach und nach bewusst. Ein Grund ist natürlich, dass man erst so langsam lernt, wie unser Gehirn funktioniert und welche Folgen Veränderungen in einzelnen Regionen für unser Empfinden haben. Und Depressionen haben augenscheinlich auch Ursachen in unserem Gehirn. Ein Forschungsergebnis aus Leipzig.

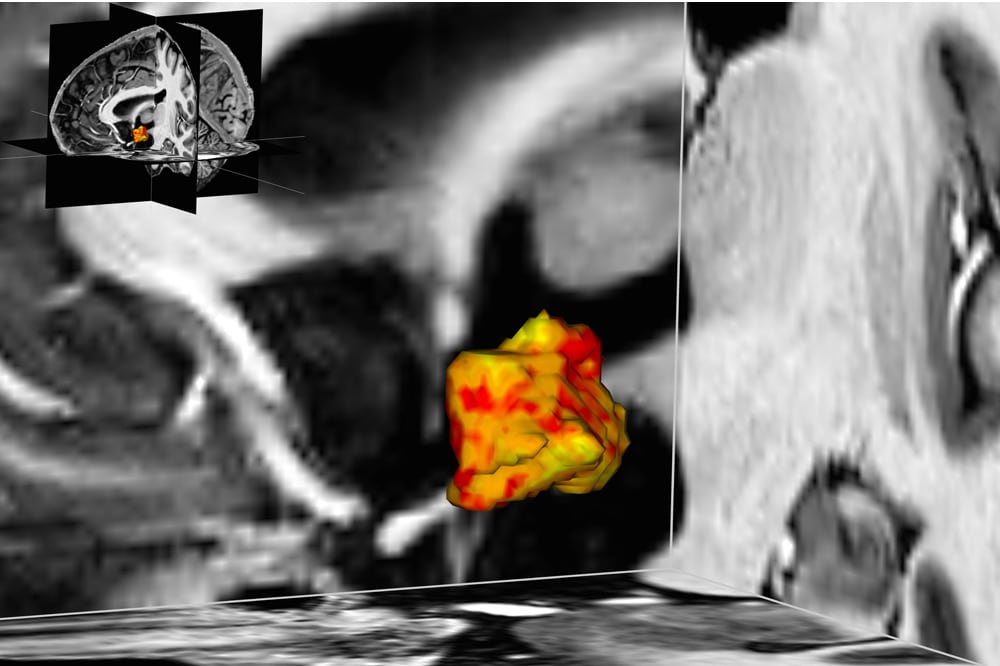

Obwohl Depressionen zu den häufigsten psychiatrischen Leiden in Deutschland gehören, ist noch immer unklar, wodurch sie verursacht werden. Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Leipzig hat nun herausgefunden, dass bei Betroffenen der Hypothalamus vergrößert ist. Das könnte erklären, warum viele Betroffene einen erhöhten Spiegel des Stresshormons Cortisol haben und sich dauerhaft angespannt fühlen.

Bei Depressionen ist die Hirnregion zur Stresskontrolle vergrößert

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2015 rund 322 Millionen Menschen weltweit von Depressionen betroffen, immerhin 4,4 Prozent der Weltbevölkerung. Auf der Suche nach den Ursachen dieser weitverbreiteten Krankheit ist die bisherige Forschung dazu zunehmend zu der Erkenntnis gekommen, dass es sich um eine Kombination aus Veranlagung und Stressfaktoren aus dem Umfeld handeln muss.

So weiß man bislang, dass bei vielen Menschen mit einer erhöhten Veranlagung zur Depression eines der körpereigenen Stresssysteme nicht richtig funktioniert. Dieses System, die sogenannte Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, kurz HPA-Achse, wird normalerweise hochgefahren, wenn wir uns in einer stressigen Situation befinden. Dann schüttet es vermehrt Cortisol aus, das wiederum bewirkt, dass der Körper mehr Energie bereitstellt und er sich seiner Herausforderung stellt. Sobald die Ausnahmesituation vorüber ist, sorgen verschiedene Stellschrauben innerhalb der HPA-Achse gewöhnlich dafür, dass das System wieder heruntergefahren wird.

Bei Menschen mit Depressionen oder einem erhöhten Risiko dafür ist das jedoch nicht der Fall. Hier funktioniert der Rückkopplungsmechanismus nicht. Sie leiden unter einem hyperaktiven Stresssystem, das auf Hochtouren läuft, obwohl es keine offensichtliche Stresssituation gibt. Bisher ist jedoch wenig darüber bekannt, warum bei den Betroffenen das Stresssystem hyperaktiv ist und welche Rolle dabei möglicherweise der Hypothalamus als übergeordnete Steuereinheit dieses Systems spielt.

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig und des Universitätsklinikums Leipzig haben nun in einer Studie mit insgesamt 84 Probanden herausgefunden, dass bei Personen mit einer sogenannten affektiven Störung der linke Hypothalamus um durchschnittlich fünf Prozent größer ist als bei gesunden.

Die Rolle des Hypothalamus ist noch ungeklärt

„Wir haben beobachtet, dass diese Hirnregion sowohl bei Menschen mit einer Depression als auch mit einer bipolaren Störung, als zwei Formen der affektiven Störung vergrößert ist“, erklärt Stephanie Schindler, Doktorandin an beiden beteiligten Forschungseinrichtungen und Erstautorin der zugrunde liegenden Studie, die gerade im Fachmagazin „Acta Psychiatrica Scandinavica“ erschienen ist. Dabei habe sich in einer der depressiven Patientengruppen auch gezeigt, dass diese etwa ein-Cent-große Hirnregion umso größer war, je schwerer die Krankheit war.

Medikamente wie Antidepressiva hätten wiederum keinen Einfluss auf die Größe des Hypothalamus gehabt.

Untersucht haben die Leipziger Wissenschaftler diese Zusammenhänge mit Hilfe der hochaufgelösten 7-Tesla-Magnetresonanztomographie. Die Schwere des psychischen Leidens ermittelten sie mit Hilfe von standardisierten Fragebögen und Interviews.

„Wir wissen bisher zwar noch nicht, welche Rolle der größere Hypothalamus innerhalb der Depression oder bipolaren Störung spielt. Frühere Studien haben jedoch gezeigt, dass er bei Betroffenen aktiver ist. Eine höhere Aktivität könnte möglicherweise zu plastischen Veränderungen und damit zu einem größeren Volumen dieser kleinen Hirnstruktur führen“, erklärt Stefan Geyer, einer der Studienleiter und Leiter der Forschungsgruppe Anatomische Analyse der Organisation des Gehirns des Menschen und nicht-humaner Primaten am MPI CBS.

Die neue Leipziger Zeitung Nr. 59 ist da: Zwischen Überalterung und verschärftem Polizeigesetz: Der Ostdeutsche, das völlig unbegreifliche Wesen

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher