Es ist schon auffällig. Sahra Wagenknecht – einst das Gesicht der Sammlungsbewegung „Aufstehen“ (gegründet 2018 – aufgelöst 2019) – bleibt lieber zu Hause sitzen, wenn in diesen Wochen Zehntausende Bürger/-innen auf die Straße gehen, um für Demokratie und Menschenrechte und gegen die völkisch-nationalistische AfD zu demonstrieren. Sie könne keine Schwächung der AfD erkennen, die von den Demonstrationen ausgeht. Das Erstarken der AfD gehe allein auf das Konto der Bundesregierung.

Wagenknecht setzt lieber auf die nach ihr selbst benannte neue Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) – Vernunft und Gerechtigkeit“ und unterlässt bewusst eine kritische Auseinandersetzung mit der AfD bzw. ein solidarisches Eintreten für die Demokratie. Stattdessen bedient sie – wie allzu viele aus dem konservativen gesellschaftlichen Lager – etliche Narrative der AfD, wohl in der Hoffnung, bei den anstehenden Wahlen der AfD Stimmen wegnehmen zu können, und beteiligt sich an der Verharmlosung der Rechtsnationalisten.

Ähnlich wie Sahra Wagenknecht und diejenigen, die sie um sich geschart hat, blicken konservative Publizisten auf die erfreulich anhaltenden Massendemonstrationen für die Wahrung demokratischer Freiheiten und kultureller Vielfalt in allen Regionen Deutschlands. Sie sehen in den Demonstrationen eine Neuauflage der in ihren Augen gescheiterten „Willkommenskultur“ vor neun Jahren, mit der sich die Deutschen an ihrer „moralischen Überlegenheit“ selbst „berauschten“ – so der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), Eric Gujer, am 02.02.2024 in einem Kommentar unter der Überschrift „Manchmal können die Deutschen einem wirklich Angst einjagen“.

Für ihn ist die Angst vor dem Rechtsextremismus übertrieben: „Die Furcht, die AfD werde die Demokratie aus den Angeln heben, ist abwegig … Berlin ist nicht Weimar.“ Natürlich ist Berlin nicht Weimar, und vielleicht sind manche Vergleiche zu den Ereignissen vor 100-90 Jahren übertrieben. Nur: Alles, was in Sachen Rechtsextremismus derzeit vor allem in Ostdeutschland geschieht, macht für mich das, was zwischen 1923 und 1933 in Deutschland geschehen ist, nachvollziehbar.

Allein das reicht, um höchst beunruhigt zu sein über das Auftreten der AfD. Einmal ganz abgesehen davon, dass in mancher sächsischen Kleinstadt der Rechtsextremismus als solcher gar nicht mehr auffällt, weil er zum Alltag dazugehört – und das hat nichts mit der Ampelkoalition, sondern mit einer jahrzehntelangen Verharmlosung und Verdrängung des alltäglichen Faschismus zu tun.

Insofern ist es eine bittere Groteske, wenn der Berlin-Korrespondent der NZZ, Felix Serrao, unter der Überschrift „Die deutsche Panik macht die AfD erst gross“ schreibt: „Wer die AfD wieder kleinkriegen will, muss sie mitregieren lassen. Je früher, desto besser …“ (NZZ vom 13.02.2024). Nein, einer solch fatalen Fehleinschätzung sind die Deutschen schon einmal erlegen – genau vor 91 Jahren.

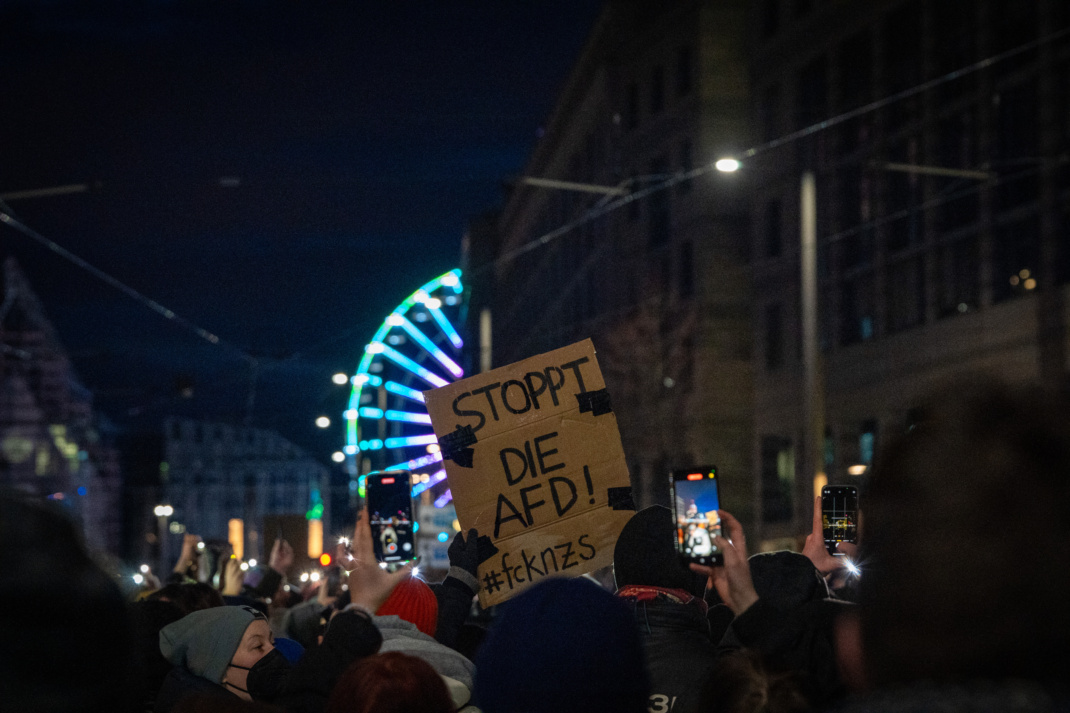

Die jetzt spürbare, anhaltende Beunruhigung vieler Bürger/-innen ist höchst erfreulich. Denn die Menschen machen dadurch klar: Wir erkennen, was wir dem demokratischen System verdanken und was uns blüht, wenn eine AfD politisch das Sagen bekommt. Das hat nichts mit Angst oder Panik, sondern vor allem mit politischer Wachheit zu tun. Ausgelöst wurde diese durch die Veröffentlichung des Recherchenetzwerk „CORRECTIV“ über das Geheimtreffen von Rechtsextremisten, darunter etliche AfD-Politiker.

Auf dieser wurde ein Masterplan für die Remigration vorgestellt. Diese Wannseekonferenz 2.0 hat vielen Menschen die Augen geöffnet, was die AfD tatsächlich bedeutet: die Zerstörung all dessen, worauf unser demokratisches Zusammenleben und der gesellschaftliche Frieden beruht. Doch fast noch wichtiger ist, dass viele derer, die demonstrieren, nun deutlicher unterscheiden zwischen notwendiger Kritik an gegenwärtigem Regierungshandeln, an Parteien und Politiker/-innen, zwischen dem demokratisch herbeigeführten Wechsel von Mehrheiten auf der einen und dem sog. Systemwechsel, dem Gerede von den „Alt-Parteien“ und der Verachtung der parlamentarischen Demokratie auf der anderen Seite.

Letzteres ist das Geschäft der AfD und anderer rechtsextremistischer Gruppen. Darum ist es von größter Bedeutung, dass jetzt sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, Verbände, Vereine, Parteien, sich in dem einen Ziel einig sind: Niemals dürfen AfD oder andere Rechtsextreme in Deutschland an die Schalthebel der Politik gelangen! Außerhalb dieses Ziels müssen natürlich die politischen Auseinandersetzungen und der Kampf um Mehrheiten im kontroversen, demokratischen Diskurs weiter geführt werden.

Man muss sich nur vor Augen führen, was sich im Kultur- und Bildungsbereich und damit im gesamten gesellschaftlichen Leben ändern würde, wenn die AfD das Sagen bekäme. In einem Antrag „Deutsche Identität verteidigen – Kulturpolitik grundsätzlich neu ausrichten“ formulierte die AfD-Bundestagsfraktion im Januar 2023 unmissverständlich: „Kulturelle Identität, verstanden als geistige Heimat, entsteht dann, wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen durch Sprache, Herkunft, Traditionen, Kultur und Religion, aber auch durch landesspezifische Gepflogenheiten und Werte – wie z.B. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit oder Fleiß – miteinander verbunden fühlt.“

Daraus leitet die AfD die Forderung ab, „die aktuelle Reduktion kultureller Identität auf eine Schuld- und Schamkultur, die die Regierungspolitik und weite Teile der öffentlichen Meinung dominiert, durch positive Bezugspunkte kultureller Identität zu korrigieren, um die aktive Aneignung kultureller Traditionen und identitätsstiftender Werte wieder in den Vordergrund zu rücken“.

Dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein homogenes Volksverständnis, das anknüpft an die völkische Ideologie der Nationalsozialisten, kulturelle Vielfalt negiert und den Boden für Fremdenhass und Ausgrenzung bereitet. Allein dieses Ansinnen der AfD muss in den kommenden Wochen jeden Bürger und jede Bürgerin dazu anhalten, sich verstärkt für die demokratischen Grundrechte, die Grundwerte der Verfassung und damit für europäische Einigung zu engagieren. Zur Beruhigung besteht kein Anlass.

Christian Wolff, geboren 1949 in Düsseldorf, war 1992–2014 Pfarrer der Thomaskirche zu Leipzig. Seit 2014 ist Wolff, langjähriges SPD-Mitglied, als Blogger und Berater für Kirche, Kultur und Politik aktiv. Er engagiert sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Zum Blog des Autors: https://wolff-christian.de/

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher