Im Rahmen eines Konzeptverfahrens der Stadt Leipzig hat die Initiative Leika im September den Zuschlag für die Bebauung des Grundstücks in der Wolfgang-Heinze-Straße 29 (Connewitz) bekommen. Leika, aktuell eine Genossenschaft in Gründung, will auf dem städtischen Grundstück für 80 Menschen Wohnraum schaffen. Das Konzept ist kostendeckend, aber nicht renditeorientiert.

Eine Besonderheit: Die Leika-Mitglieder haben den Bau nicht nur geplant, sondern wollen dort auch einziehen. „Unser Vorhaben hat sehr gutes Feedback aus dem Kiez bekommen“, sagt Ricarda Kutscha von Leika. Die Leipziger Zeitung (LZ) hat mit der 30-Jährigen über die Idee hinter Leika, über das Wohnkonzept und die Strahlkraft des Projekts über Connewitz hinaus gesprochen.

Wer steht hinter der Initiative Leika?

Wir sind ein Zusammenschluss aus derzeit 16 Erwachsenen und vier Kindern. Unsere Gruppe umfasst Kultur-, Sozial-, Natur- und Erziehungswissenschaftler/-innen, Pflegepersonal, Kulturschaffende, Gastronom/-innen, Jurist/-innen, Historiker/-innen und Selbständige in der Leipziger Medienbranche. Die meisten von uns wohnen schon sehr lang in Connewitz. Wir sind untereinander und im Stadtteil gut vernetzt.Neben freundschaftlichen Beziehungen verbindet uns die jahrelange ehrenamtliche und eigenverantwortliche Mitarbeit in verschiedenen Initiativen im Leipziger Süden, beispielsweise Institutionen der politischen Bildung, Projekte gegen Rassismus oder künstlerisches Engagement.

Warum haben Sie Leika gegründet?

Vor etwa vier Jahren hat sich eine ursprünglich noch größere Gruppe mit dem Ziel zusammengesetzt, ein genossenschaftlich organisiertes Hausprojekt zu realisieren. 2018 haben wir uns dann aktiv auf die Suche nach geeigneten Grundstücken gemacht. Die meisten von uns wohnen in Wohnungen, bei denen sie nicht sicher sein können, ob sie die nächsten 20 Jahre dort bleiben können. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem man langfristig wohnen kann und der Raum für alternative Lebensentwürfe bietet. Uns war von Anfang an klar, dass dieser Ort keine Eigentumswohnung sein wird – aus finanziellen und politischen Gründen.

Können Sie das erläutern?

Wir sind alles Leute, die selbst auf günstigen Wohnraum angewiesen sind, was nicht heißt, dass wir alle einen Wohnberechtigungsschein haben, aber das Projekt ist definitiv auch aus Eigeninteresse an günstigem Wohnraum entstanden. Wohnraum soll zum Wohnen da sein und nicht zum Geldmachen.

Was ist der Grundgedanke Ihres Konzepts für die Wolfgang-Heinze-Straße 29?

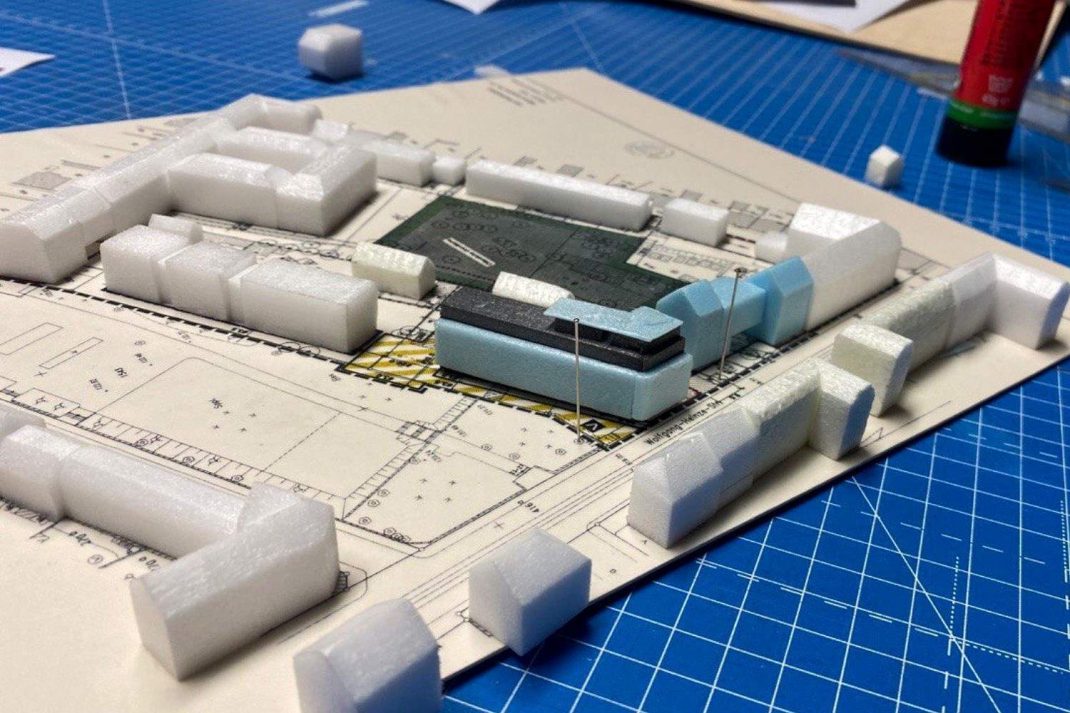

Unser zentrales Ziel ist es, einen sozialverträglichen und ökologisch verantwortungsvollen Bau umzusetzen, der nicht nur Wohnraum für alle Einkommensschichten bietet, sondern auch integrativ in den Stadtteil wirkt. Deswegen ist ein Nachbarschaftscafé im Erdgeschoss als Treffpunkt für den Stadtteil essenziell für unsere Idee des Zusammenlebens im Kiez. Dass wir als Planer/-innen selbst im Haus wohnen werden, unterscheidet uns von den anderen Konzepten, die sich beim Verfahren der Stadt beworben haben.

Das ist bei solchen Konzeptverfahren eigentlich nicht vorgesehen, doch ich bin der Meinung, dass das die Regel sein sollte. Wenn die Leute, die ein Haus bauen, auch dort einziehen werden, kann sichergestellt werden, dass der Wohnraum bedarfsorientiert ist. Anders als ein Bauträger hatten wir bei der Konzeption der Wohnfläche nicht die Profitmaximierung im Blick, sondern die Bedürfnisse der Leute, die darin wohnen werden.

Gibt es noch weitere Alleinstellungsmerkmale Ihres Konzepts?

Unser Fokus liegt darauf, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Was unser Konzept von den anderen abhebt, ist die langfristige Bindung der Sozialwohnungen. In der Regel ist beim Bau von Sozialwohnungen eine Bindung von 15 Jahren vorgegeben – danach werden sie auf dem freien Markt vermietet. Wir haben uns dazu entschieden, die Sozialwohnungen noch länger als die in diesem Fall verlangten 30 Jahre bis zum Ende unseres Erbpachtvertrags zu erhalten. Der Vertrag läuft 110 Jahre.

Was fällt Ihnen noch auf, wenn Sie Ihr Konzept mit den anderen Einreichungen vergleichen?

Drei der potenziellen Bauträger, unter anderem auch Edeka, wollten eindeutig vor allem Profit aus dem Projekt schlagen – so nach dem Motto: „Wir bauen hier jetzt Sozialwohnungen, aber die fallen in 30 Jahren aus der Bindung heraus und dann können wir mit dem Objekt machen, was wir wollen.“ Ich will damit nicht sagen, dass diese Konzepte nicht attraktiv waren, doch es geht mir um die Glaubwürdigkeit. Es ist einfach etwas anderes, wenn eine Lebensmittel-Genossenschaft einen Edeka im Erdgeschoss des Hauses unterbringen will und das als einbindendes Element in den Stadtteil verkauft, als wenn Leute, die selbst im Kiez wohnen, im Haus ein Nachbarschaftscafé und einen sozialen Träger unterbringen wollen.

Zu Ihren Zielgruppen gehören nicht nur Familien und junge „Erstwohner/-innen“, sondern auch Menschen mit Behinderung. Welche Aspekte Ihres Konzepts sind auf letztere Gruppe ausgerichtet?

In Kooperation mit dem Mobilen Behindertendienst haben wir den kompletten Bau barrierefrei geplant. Im besten Fall sollen in den sogenannten Cluster-Wohnungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenleben können. Wir probieren damit etwas aus, was es so in Leipzig noch nicht gibt. Es gibt zwar Wohnheime für Menschen mit Behinderung, aber kein Wohnprojekt, was inklusives Miteinander in dieser Form ausprobiert.

Sie haben gerade den Begriff Cluster-Wohnungen genannt. Was ist damit gemeint?

Die Cluster-Wohnungen sind ein wichtiger Teil unseres Konzepts. Der Kerngedanke besteht darin, Wohnungen je nach Bedarf miteinander zu verbinden und sie als Wohneinheiten auch wieder trennen zu können. Das funktioniert mittels sogenannter Schalträumen, die verschiedenen Wohnungen zugänglich gemacht werden können.

Eine Cluster-WG zum Beispiel sieht so aus: Auf dem Papier existieren eine Einzimmer- und eine Zweizimmerwohnung nebeneinander, die jeweils über Küche und Bad verfügen und komplett allein funktionieren.

Dadurch, dass sie aneinander angrenzen, können die Küche einer Wohnung und ein Aufenthaltsraum der anderen zusammengeschalten werden, sodass ein großer Gemeinschaftsraum entsteht. Das Konzept der Schalträume ist keine neues, aber unser Architekt Juri Kuther hatte von Anfang an diesen Ansatz.

Was hat das für Vorteile?

Schalträume bedingen eine gewisse Flexibilität in den Grundrissen. Sie ermöglichen, Wohnräume an sich verändernde Lebenssituationen anzupassen. Eine Familie von vier Personen, bei der perspektivisch eine dazukommt, muss aufgrund des Zuwachses nicht umziehen. Es kann einfach ein Zimmer zugeschalten werden. Andersherum kann der Wohnraum einer Familie, deren Kinder nach und nach ausziehen, verkleinert werden, indem Wohnräume angrenzenden Wohnungen zugeschalten werden.

Steht schon fest, wer in die 24 Sozialwohnungen beziehungsweise in die 18 weiteren Wohnungen einzieht?

Nein. Bei ein paar Wohnungen darf die Stadt Vorschläge machen, doch der Großteil wird öffentlich ausgeschrieben. Wir sind gerade dabei, Kriterien zu bestimmen, nach denen wir die Wohnungen vergeben wollen. Das wird nicht einfach werden. Doch unsere Grundsätze stehen ja: Relativ weit oben auf der Liste stehen Menschen mit besonderen Bedarfen. Da 24 von 42 als Sozialwohnungen geplant sind, muss der Großteil einen Wohnberechtigungsschein haben. Darüber hinaus wollen wir Menschen, die alternative Wohnkonzepte ausprobieren wollen, und Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind.

Hatten Sie für die Konzeption des Hauses ein Vorbild?

Wir hatten viele Vorbilder. Architektonisch haben wir uns mit den Laubengängen am klassischen Sozialwohnungsbau orientiert. In Wien und mehreren französischen Städten gibt es tolle Formen von sozialem Wohnungsbau, der tatsächlich sozial gedacht ist. Die Idee, im Erdgeschoss eines solchen Hauses einen Begegnungsort zu schaffen, ist nichts Neues, Inspiration dafür gibt es in zahlreichen Städten. In Leipzig wird es schon etwas Neues sein.

Was soll Ihr Konzept im Stadtteil bewirken?

Ich wünsche mir, dass das Haus eine Anlaufstelle im Stadtteil sein kann – ein Ort der Begegnung, wo Leute sich über das alltägliche und politische Geschehen im Kiez austauschen können. Das Haus soll zusätzlich zu Parks, Spielplätzen und Kneipen ein Ort sein, wo Gemeinschaft stattfindet, und das zwischen den unterschiedlichsten Leuten. Menschen verschiedenen Alters, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sollen nicht nur nebeneinanderher, sondern gemeinsam leben.

Außerdem wünsche ich mir, dass die Wolfgang-Heinze-Straße 29 ein Ort des Widerstandes wird. Widerstand gegen das, was in Connewitz gerade an Aufwertung und neuer sozialer Zusammensetzung durch hochpreisige Mietwohnungen passiert.

Und über Connewitz hinaus?

Ich hoffe zudem, dass unser Konzept über den Stadtteil hinaus als eine Art Modellprojekt wahrgenommen wird. Wir wollen zeigen, dass es sich auf allen Ebenen lohnt, bezahlbare, bedarfsorientierte Wohnungen bereitzustellen.

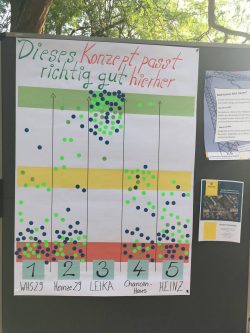

Laut der Website der Stadt haben rund 220 Leipziger/-innen darüber abgestimmt, welches der fünf Konzepte am besten nach Connewitz passen würde. Wie wurde dieses Stimmungsbild eingefangen?

Bevor die Entscheidung der Jury gefallen ist, stellte das städtische Baudezernat zwei Tage lang alle fünf Projekte im Herderpark vor. Mit Aufstellern wurde dabei über die verschiedenen Konzepte informiert. Die Leute, die vorbeikamen, konnten Punkte auf das Konzept kleben, das ihnen am meisten zusagte.

Die Umfrage war zwar offen für alle, die vorbeikamen, aber das Ganze fand auf dem Spielplatz im Herderpark statt. Viel Laufpublikum gibt es da nicht, weshalb ich das Stimmungsbild als sehr „kiezig“ bezeichnen würde. Wir haben dabei eindeutig vorn gelegen, was sicherlich auch daran liegt, dass wir unter den fünf Einreicher/-innen die einzigen sind, die im Kiez wohnen oder verankert sind.

Ist die Methode des Konzeptverfahrens ein demokratisches Instrument?

Betrachtet man die Tatsache, dass es verschiedene Beteiligungsebenen gibt und die Tatsache, dass in diesem Fall wir – also die einzigen Planer/-innen, die selbst einziehen möchten – das Konzeptverfahren gewonnen haben, würde ich sagen: ja. Wir setzen ein Konzept um, wofür sich die meisten Leute aus dem Kiez ausgesprochen haben.

Allerdings ist die Teilnahme an so einem Wettbewerb sehr arbeitsintensiv und geht mit vielen Voraussetzungen einher. Dahinter steckt sehr viel unbezahlte Arbeit. Bei anderen Konzeptverfahren war es in der Vergangenheit so, dass sich sehr viel mehr Gruppen mit einem inklusiven, sozialverträglichen und nachhaltigen Konzept beworben haben und deren Arbeit am Ende umsonst war. Außerdem sind die Baupreise eine riesige Hürde. Leipzig braucht viel mehr Grundstücke, die ausgeschrieben werden. Der Bedarf ist definitiv da.

Veranstaltungstipp: Am Dienstag, dem 25. Januar, 19 Uhr will die Leika-Initiative im Rahmen einer Informations- und Diskussionsveranstaltung im UT Connewitz über den aktuellen Planungsstand Auskunft geben und mit Anwohner/-innen ins Gespräch kommen.

Konzeptverfahren der Stadt Leipzig

Die Wolfgang-Heinze-Straße 29 ist eins von mehreren Grundstücken, die die Stadt Leipzig zu vergünstigten Konditionen im Rahmen der sogenannten Verbilligungsrichtlinie von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erworben hat beziehungsweise zu erwerben plant. Vertragsbedingung ist, dass die Grundstücke für sozialen Wohnungsbau beziehungsweise für soziale Zwecke genutzt werden, sobald sie in kommunaler Hand sind.

Die Stadt bezeichnet ihre Konzeptverfahren für bezahlbares und bedarfsorientiertes Wohnen als wohnungspolitisches Instrument, mit dem Stadtentwicklung proaktiv gestaltet werden kann. Für jedes Konzeptverfahren erstellt das Baudezernat ein individuelles Kriterienset, anhand dessen die eingereichten Konzepte bewertet werden. Am Grundstück wird für das jeweilige Gewinnerkonzept ein Erbbaurecht bestellt.

Zahlen und Fakten zum Leika-Konzept

- Zielgruppen: Familien, junge „Erstwohner/-innen“, WGs, Menschen mit Behinderung

- Wohnfläche: 2.555 Quadratmeter

- Wohneinheiten: 42, davon 24 Wohneinheiten für Personen mit Wohnberechtigungsschein und Bezieher/-innen von Transferleistungen (Sozialwohnungen) und 18 Wohneinheiten zur freien Vermietung

- Netto-Kaltmiete: maximal 6,50 € pro Quadratmeter (Sozialwohnungen), circa 8,15 € pro Quadratmeter (frei vermietbare Wohnungen)

- Gemeinschaftsflächen: Laubengänge, Communitygarten auf dem Dach, Nachbarschaftscafé, Multifunktionsraum im Dachgeschoss

- Geplante Fertigstellung: 2024/25

„Wohnraum ist nicht zum Geldmachen da“ erschien erstmals am 17. Dezember 2021 in der aktuellen Printausgabe der Leipziger Zeitung (LZ). Unsere Nummer 97 der LZ finden Sie neben Großmärkten und Presseshops unter anderem bei diesen Szenehändlern.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher