Im Dezember haben wir hier schon ausführlich über die verkorkste Kindheit, Jugend und Alterskarriere des Wortes Heimat nachgedacht. Daran hat sich nichts geändert. Außer dass sich Horst Seehofer auf seine alten Tage noch zum Bundesheimatminister ernannt haben will. Was nun auch andere Medien dazu bringt, über Heimat nachzudenken. Die dann ebenfalls – wie die „Zeit“ – zu dem Fazit kommen: „Deutschland soll werden, wie es nie war“. Was das mit der netten Kantine im Haus der Demokratie zu tun hat? Eine Menge.

Denn wenn man – wie Daniel Schreiber in der „Zeit“ – den ganzen Heimat-Müll auseinandernimmt und den Begriff als moderne Flucht-Vokabel für Leute interpretiert, die geradezu in Panik vor der modernen Freiheit sind, dann ergibt er nicht nur Sinn.

Dann kann man auch das ganze Dorf- und Trachten-Gesülze daraus entfernen.

Dann geht es um etwas ganz anderes als die Verteidigung irgendwelcher lächerlich tristen Provinzen, wo der Schwachsinn Blüten treibt.

Dann dreht man sich um und denkt über das nach, was einem tatsächlich das Gefühl gibt, anerkannt und respektiert zu sein.

Denn darum geht es ja eigentlich. Nur halt nicht auf die Dorfdeppen-Art, dass man sich den bierseligen Dorfdeppen anpasst und genauso eine Dumpfbacke wird wie sie.

Sondern indem man es so macht, wie es heute längst 90 Prozent aller jungen Leute tun: Sie gehen da hin, wo ein Ort zu finden ist, an dem sie sich respektiert und wertgeschätzt wissen.

Pech für Klein-Deppendorf: Es ist nicht der Ort der Wahl. Und etliche der schönen sächsischen Kleinstädte haben es sich durch ihre seltsamen Auftritte auf der Nachrichtenbühne auch verschissen. Denn anders, als es sich die berlinfeindlichen Lederhosenträger gern ausmalen, gehört ausgerechnet die Freiheit, seine eigenen Entscheidungen zu Leben, Lieben, Ausgehen, Arbeiten, Amüsieren zu treffen zu dem, was junge Menschen (aller Altersschichten) für die Grundlage allen Respekts ansehen.

Und manchmal sind es kleine Orte, so wie das Café im Haus der Demokratie, das nicht durch französische Küche oder „Küche nach Hausmacherart“ (Brrrrr!) auffällt, sondern durch eine Speisekarte wie die hier. Ist die von vorletzter Woche. Ist aber auch egal.

Es gibt jede Woche so eine Speisekarte, die sich an dem orientiert, was die Gäste der Mittagskantine mögen. Wo sie sagen: Hat mir geschmeckt. Oder: War nicht so meins.

Ich erzähle jetzt nicht, was es diese Woche gibt.

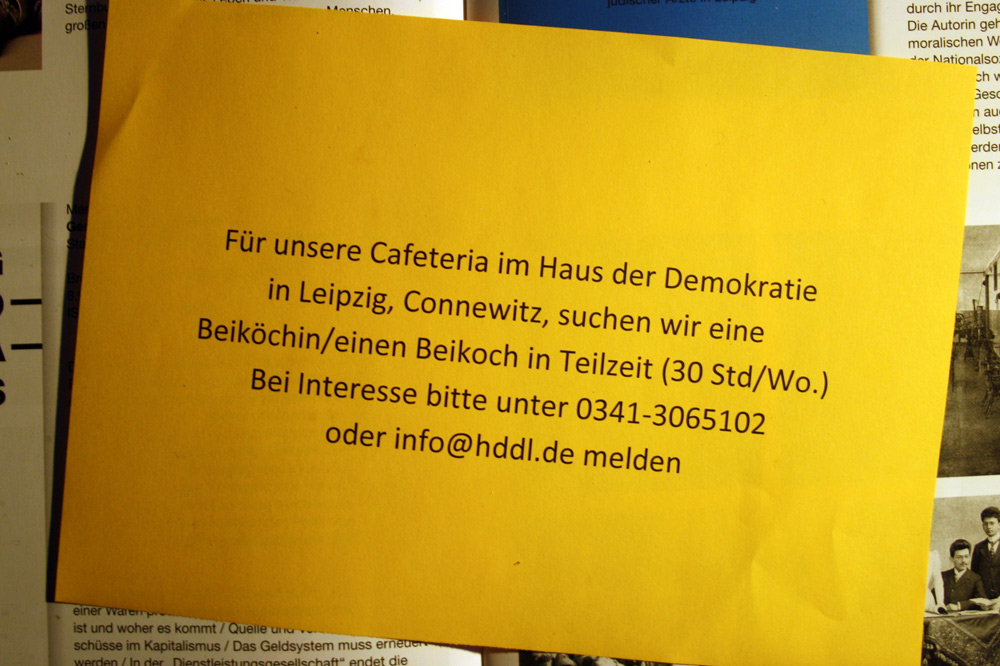

Ich weise nur auf obigen Zettel hin. Denn die kleine Küche braucht jetzt jemanden, der mit anpackt. Steht alles auf dem Zettel. Wer mag, kann anrufen und sich melden.

Es fiel mir nur wieder ein bei diesem Gerede über Heimat. Man kann die Heimat nicht unter Glas stellen.

Der Ort, an dem wir uns zu Hause fühlen, ist ein Ort, den wir uns selbst schaffen. Weiß eigentlich jeder, der in der Schule über das nachgedacht hat, was danach kommen soll. Und das ist nicht nur der Beruf und das Studium (auch wenn einem die Spezis von der Arbeitsagentur etwas anderes einreden wollen). Jeder denkt auch gleichzeitig über die Frage nach: Will ich hier bleiben? Oder ziehe ich in eine spannendere Stadt? Suche ich mir neue Freunde, die genauso lebensneugierig sind wie ich? Oder halte ich es mit den alten Sauertöpfen bis zum seligen Ende aus?

Und wo finde ich das fesche Mädchen, das mich wirklich begeistert und das nicht nur an Haus, Hof und Hund denkt?

So ein Leben besteht aus hunderten grundlegender Entscheidungen. Die alle zusammen dann so etwas wie „Heimat“ ergeben. Im Unterschied zu Heimat ohne Gänsefüßchen: Die verlässt man irgendwann, wenn einem sein eigenes Leben lieb ist.

Möglichst früh.

Sonst kann es passieren, man bleibt hängen und Typen wie Seehofer kümmern sich um einen.

Nichts wie weg, kann man da nur sagen.

Lecker Mittagessen gibt es dann im Café im Haus der Demokratie. Zum Beispiel.

Und Leute lernt man da auch kennen.

Und die meisten sind herzlich froh, dass sie die gepriesene Heimat früh genug verlassen haben.

Die ganze Serie „Nachdenken über …“

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher