Als schick und tiefgründig gilt heutzutage schnell, wer sagt, dass er quasi nie fernsehe. Die Leute tun oft so, als sei das bloße Ablehnen dieses verpönten Mediums schon ein Qualitätskriterium an sich. Leider wird dabei wenig in Betracht gezogen, dass man auch in der Zeit, in der man NICHT in die Röhre guckt, viel Frevelhaftes zu leisten vermag. Jack the Ripper z. B. hat doch gewiss nicht allzu viel ferngesehen und bekanntlich wenig Löbliches zustande gebracht.

Ein ähnliches Phänomen fällt mir in letzter Zeit ebenfalls im Rahmen eines stolzbehafteten vollumfänglichen Ablehnens der Presse auf, nicht selten vor allem der Lokalpresse. “Ich lese die LVZ aus Prinzip nicht”, wird in meinem Umfeld hie und da mit einer Miene dargeboten, als habe man gerade ganz ohne der Leipziger Volkszeitung das Penicillin entdeckt, während man en passant den Kapp-Putsch niederzuschlagen wusste.

Eine solche Haltung muss zumindest leicht verwundern.

Wer das Fernsehen, eine ganze Zeitung oder womöglich das Internet als Teufelszeug mit dem Ruch des Verdummungs-Godzillas verurteilt, der reiht sich oft auch rasch in die ermüdende ewig-pauschale Politikerschelte ein.

Und anstatt in letzterem Fall mit einer flammenden oppositionellen Rede zu brillieren, tappst man lieber weiter generalüberzeugt von sich selbst und grundberuhigt mit der maulenden Mehrheit mit. Da kann man auch gleich ein Küchemesser als potentielles Mordinstrument ablehnen, obwohl es gerade dieser Tage ebenfalls ganz hervorragend zur Herstellung schmackhafter Bärlauchschnittchen taugt.

Mit anderen Worten: Ich lese die Leipziger Volkszeitung. Regelmäßig und gern sogar. Dies speist sich einerseits aus dem Interesse an meiner unmittelbaren Umgebung. Aus einer gewissen Grundzuneigung für die Stadt, in der ich lebe. Andererseits schätze ich jedoch auch nicht wenige der dort werkelnden Journalisten für ihre kontinuierliche und durchaus erfolgreiche Anstrengung, dem allzu Banalen unseres Daseins mit einem profunden und bereichernden Stück Journalismus zu begegnen.

Natürlich findet nicht fortwährend alles meine Zustimmung, was abgedruckt wird.

Katzenbilder auf der Titelseite zum Beispiel verursachen zugegebenermaßen immer noch eine leicht hochgezogene Augenbraue. Es mag daran liegen, dass Katzen recht wenig über mich und meine ureigenen Lebensträume aussagen. Aber ich arbeite an mir. Nicht etwa an einer zu entwickelnden Katzenaffinität, sondern an der Akzeptanz der Tatsache, dass es auch für eine Zeitung heutzutage immer komplizierter sein mag, die gesamte Leserschaft am gleichen Tage euphorisiert, klüger, wohlwollend, satt und zufrieden zurückzulassen. Das kriegen viele bereits mit dem Lebenspartner nicht hin.

Ich werde meine Hoffnung nicht begraben, dass reich bebilderte Artikel von Katzen, Knut und todgeweihten Baby-Elefanten in der hiesigen Presselandschaft in den kommenden Jahren nicht überhand nehmen mögen. Auch allzu zahlreiche Fotos von bedauernswerten, permanent für sich selber werben müssenden Politikern sind sicher nicht mehr unter den Top-Ten der Leser-Desiderate.

Es liegt wohl mittlerweile allzu sehr auf der Hand, dass es zu den traurigsten Zumutungen für einen Menschen gehören muss, sich ständig mit Rosen in Fußgängerzonen herumzudrücken, mit absurden Kopfbedeckungen auf Karnevalssitzungen in Kameras zu lachen oder abwechselnd Vierlinge und Ehrenämtler zu tätscheln.

Wenn eine Zeitungen es schafft, dies diskret zu behandeln, hat sie bei mir auf halber Linie schon gewonnen.

Ich glaube einfach stoisch an den Einzelnen. An den individuellen Schreiber. An einen anständigen, visionären und unabhängigen Journalismus, falls es so etwas wie Unabhängigkeit in einer Gesellschaft in Gänze überhaupt geben kann.

Ich möchte sogar soweit gehen zu behaupten, dass Journalismus und Chirurgie durch eine unsichtbare Nabelschnur miteinander verbunden sind, verwandte Disziplinen sozusagen. Was für die Chirurgie gilt, deren Aufgabe bekanntlich darin besteht, die “Mikrobe der menschlichen Dummheit” zu finden, wie spätestens seit dem 1949 gedrehten Film “Frauenarzt Dr. Prätorius” aus der Feder des göttlichen Curt Goetz alle wissen könnten, darf für die schreibende Zunft doch nicht unzutreffend sein.

In der legendären Hörsaalszene des witzig-geistreichen, teilweise zu Unrecht als harmloses Nachkriegsfilmchen betrachteten Schwarz-Weiß-Streifens wird von Prätorius mit einem entwaffnenden enthusiastischen Pathos eine durchaus verführerische Vision entwickelt: “Nach diesem Gesetz muss heute oder morgen die Mikrobe der menschlichen Dummheit gefunden werden. Dann wird es im Nu keine Kriege mehr geben und an die Stelle der internationalen Diplomatie wird der gesunde Menschenverstand treten.

Die Dummheit tot! Welch phantastische Perspektive!

Nur in der Liebe, meine Lieben, wo sie jedes Maß übersteigt – die Dummheit, dort ist sie entzückend und liebenswert. Und dort sollten wir der Besiegten ein dauerndes Asylrecht gewähren.”

Es mag eventuell möglich sein, ohne diesen Anspruch zu operieren. Jedoch so zu schreiben, hieße unweigerlich, früher oder später als Anästhesist unter Narkoleptikern zurückzubleiben. Und das kann keiner ernstlich wollen.

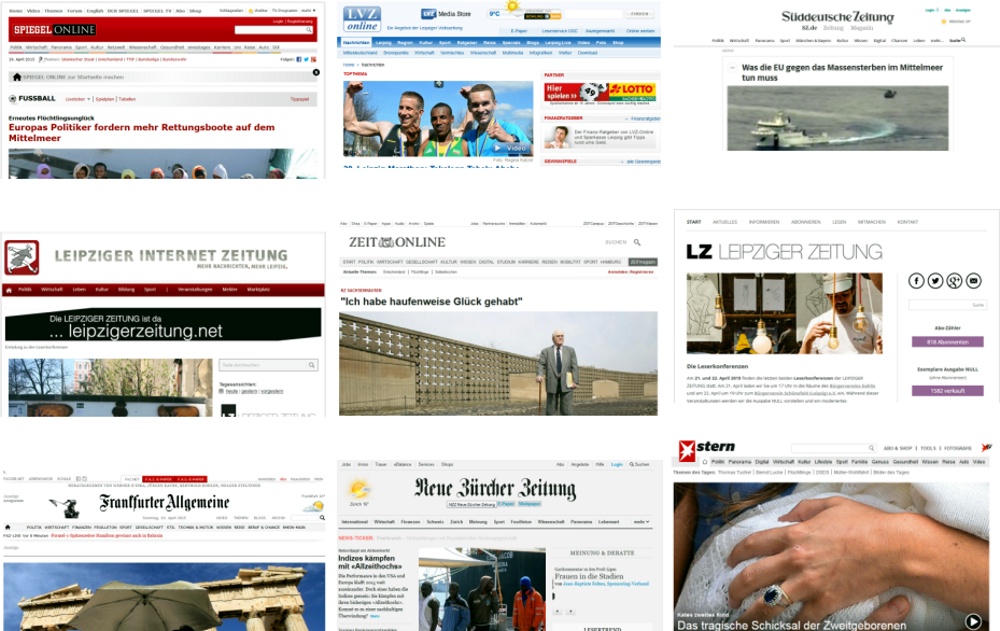

Deswegen: Lest, Leute! Lest LVZ, L-IZ, LZ, FAZ, NZZ, lest auch was ohne “Z”. Lest, was das Zeug hält. Lest, was euch gefällt. Online. Offline. Ganz egal. Ob das was hilft, weiß ich nicht sicher. Ich weiß nur: Es kommt alles anders, wenn man denkt.

Wir sehen uns am Kiosk.

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher