Thomas Fritzsch hat nicht zu viel versprochen. Die späten Kompositionen des Carl Friedrich Abel (1723 - 1787) weisen schon weit voraus ins 19. Jahrhundert und die große Zeit der romantischen Musik. Trotzdem war Abel lange Zeit vergessen und musste erst durch die beharrliche Arbeit von begeisterten Musikern wieder ins Bewusstsein der Welt zurückgeholt werden. Solchen wie dem Musiker Thomas Fritzsch, einem der versiertesten Gambenspieler der Gegenwart.

Gemeinsam mit Shalev Ad-El hat er den Kompositionen von Carl Friedrich Abel schon eine CD gewidmet: “Sonaten für Viola da Gamba”. Doch sie bringt nur zu Gehör, was bislang von Abel bekannt war. Vieles aus dem Kompositionswerk Abels ist verschollen. Und es war ein echter Glücksfall, dass Elias Kulukundis ein Kenner unter den Sammlern ist. Eine gebundene Notensammlung legte er vor einigen Jahren schon Thomas Fritzsch ans Herz. Mittlerweile liegt dieser Notenband als Deposit im Bach-Archiv Leipzig, für Thomas Fritzsch also gleichsam zu Hause gleich nebenan.

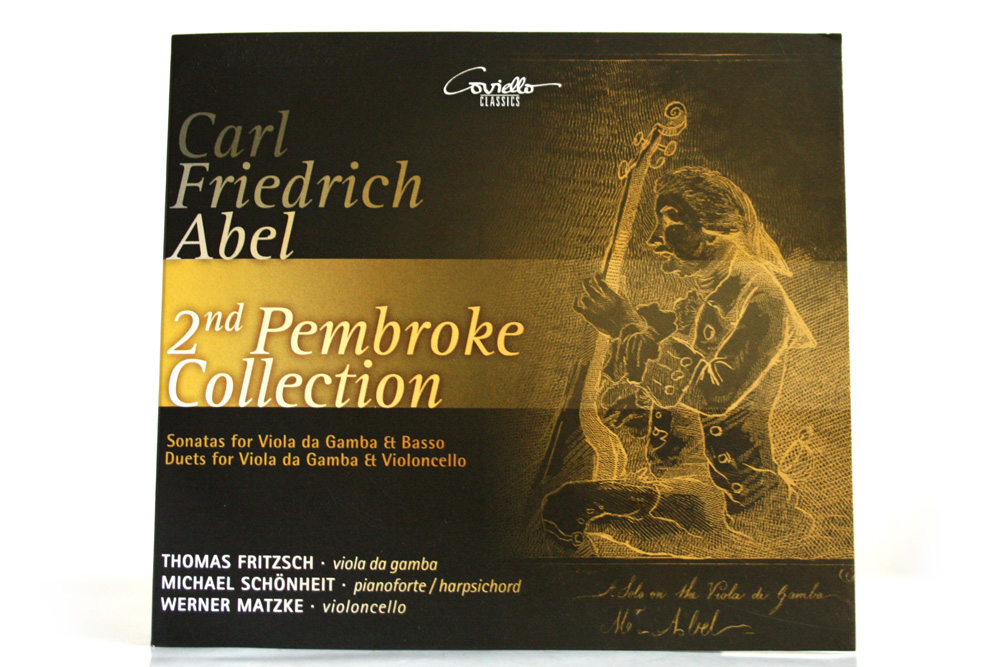

Zum Bachfest hat er dem Fund einen dreifachen Auftritt verschafft – am 19. Juni, als er im Sommersaal zusammen mit Shalev Ad-El die Stücke erstmals öffentlich aufführte, parallel mit der Präsentation von fünf Notenbänden, die den Fund auch anderen Musikern zugänglich macht, und mit einer Doppel-CD, die bei Coviello Classics erschien. Hier hat er – zusammen mit Michael Schönheit und Werner Matzke – alle Stücke aus dem Manuskript eingespielt, das er schlicht die zweite Pembroke-Sammlung nennt.

Die erste Pembroke-Sammlung vereint jene einfachen, auch von damaligen Amateuren spielbaren Stücke aus dem Werk Abels, die ihn seinerzeit praktisch zum unsichtbaren Gast in den musizierenden Haushalten Europas gemacht haben. Die Viola da Gamba gehörte in vielen Haushalten – insbesondere in Abels Gastland England – zur normalen Ausstattung. Sie war eins der typischen Instrumente der Zeit, seit der Renaissance immer wieder fortentwickelt. Sie verschwand erst, als das Violoncello seinen Siegeszug antrat, das vom Klang her wesentlich besser zur aufkommenden neuen Musik passte.

Umso überraschender war natürlich das Auftauchen des zweiten Pembroke-Manuskripts, aus gutem Grund ebenfalls nach den Pembrokes benannt, aus deren Besitz auch das erste Manuskript stammte. Nur hat Abel die Noten dieses zweiten Konvoluts nicht für Henry Herbert, den 10. Earl of Pembroke, und seine Gemahlin Elizabeth Herbert, Countess of Pembroke geschrieben. Dazu sind die Stücke zu anspruchsvoll. Mit gutem Grund nimmt Fritzsch an, dass dieser Notenband nach Abels Tod von Elizabeth Herbert bei einer Auktion ersteigert wurde. Auch als persönliches Andenken an den Musiker, mit dem die Pembrokes eng vertraut waren.

Eliza Pembroke spielte selbst Gambe.Was sich im 2. Pembroke-Manuskript befindet, sind zehn Sonaten für Viola da Gamba und Basso und vier Duette für Viola da Gamba und Violoncello – es enthält auch die Fingersätze von der Hand Abels. Etwas, so Fritzsch, was auch im 18. Jahrhundert nicht üblich war zu veröffentlichen. Wie jemand eine Komposition auf seinem Instrument umsetzte, war auch damals ganz dem Musiker überlassen. Doch die Fingersätze verraten dafür eine Menge über den Stil Abels, der zu seiner Zeit auch als größter Virtuose auf der Gambe galt. Selbst als der Musiker schon heftig unter seiner Alkoholkrankheit litt, waren seine Londoner Konzerte bestens besucht. Seine Krankheit, meint Fritzsch, muss seiner Virtuosität keinen Abbruch getan haben.

Er hat dem Booklet der Doppel-CD auch zwei Bilder beigegeben, die den rapiden Verfall des gealterten Musikers sichtbar machen – eines von seinem Freund Thomas Gainsborough von 1777 und eines vom französischen Maler Charles Jean Robineau von 1780. In dieser Zeit war Abel noch hochberühmt, ein Musikkritiker Ende des Jahrhunderts spricht über eine Musikepoche, in der noch “alles Abelisch war”.

Nichts von dem, was dann im 19. Jahrhundert als revolutionär empfunden wurde, kam aus dem Nichts. Trotzdem erging es Abel ganz ähnlich wie dem jetzt zum Bachfest gefeierten Carl Philipp Emanuel Bach: Sein Werk wurde vergessen, ein Großteil ging verloren. Und viele enthusiastische Besprechungen der Zeit klangen eher wie übertriebene Lobhudeleien, weil sie mit dem, was an einfacher, eingängiger Musik von Abel überliefert war, nicht wirklich in Übereinstimmung zu bringen waren.

Mit dem Auftauchen der zweiten Pembroke-Collection in der Sammlung Kulukundis aber schloss sich eine Lücke. Eine Lücke, mit der auch der Gamben-Profi Thomas Fritzsch erst einmal zu kämpfen hatte, denn mit dem einfachen klassischen Gambenspiel hatte das, was er in Abels Fingersätzen fand, nicht mehr viel zu tun. Die Fingersätze zeigten einen Virtuosen, der mit seinem Instrument ungefähr so umging, wie es heutige begnadete Gitarristen mit ihrer E-Gitarre tun. Er hat ein scheinbar phlegmatisches Instrument, das ganz wie das Cembalo zu einer Zeit zu passen schien, in der alles nach ruhigem Tempo vonstatten ging, so modern gespielt, dass der Zuhörer staunt, denn das klingt tatsächlich nicht mehr nach gemächlichem Lautenspiel.

Das ist schon furioses frühes 19. Jahrhundert. Eines, das – wie bei Schumann und Mendelssohn – das wilde Auf und Ab der Gefühle kennt.Was auch damit zu tun hat, dass Abel Tonarten verwendet, die auf der Viola da Gamba einfach nicht üblich waren. Abel suchte nach neuen und unerhörten Klangfarben, erzählt Fritzsch im Text des beigelegten Booklets, in dem er den Leser mitnimmt in die “Zeit, da alles Abelisch war”. Er erzählt dort nicht nur vom Ruhm des Virtuosen und seinen Freunden, sondern auch von seiner Alkoholsucht und seiner Krankheit. Die Biografie Abels ist bis heute unvollständig. Viele Teile seiner Kindheit und Jugend sind noch weiße Flecken. Ein Besuch in Berlin – so interpretiert es Fritzsch – wird dann zum Anfang vom Ende. Wahrscheinlich starb auch Abel – wie sein Freund Johann Christian Bach – arm wie eine Kirchenmaus. Seine Kompositionen wurden in alle Winde zerstreut. Dass Eliza Herbert, Countess of Pembroke, sich das Konvolut dann nach Abels Tod sicherte, ist ein Glücksfall.

Thomas Fritzsch und seine beiden Kollegen Michael Schönheit und Werner Matzke haben diesen Glücksfall nun wieder zum Klingen gebracht. Wobei “wieder” natürlich ein wenig gemogelt ist. Wie Abel tatsächlich spielte und damit Franzosen und Engländer in Staunen versetzte, werden wir natürlich nie zu hören bekommen. Aber einem Vollblut-Gambisten wie Fritzsch verraten die Fingersätzen eine Menge. Und es könnte gut sein, dass das, was die drei im Studio eingespielt haben, dem Abelschen Klang sehr, sehr nahe kommt.

Auf jeden Fall zeigt es, welche Bandbreite die Viola da Gamba tatsächlich hat, wenn man das Instrument einmal mit einer moderneren, fast wagemutigen Spielweise angeht und so spielt, als gälte es die Emotionalität der deutschen Romantik vorwegzunehmen, die wir heute für Klassik halten und für ein Kind ihrer Zeit. Dabei ist sie unüberhörbar ein Enkelkind der Abelschen Zeit. Der Begriff “Sturm und Drang” liegt nahe, den es in der Musik nicht gibt. Geschichte fließt wie ein Strom – nicht in einem kanalisierten schnurgeraden Bett, sondern in Windungen, Mäandern, Verästelungen. Was gerade “Mode” ist, scheint alles andere zu verdrängen, scheint nun ganz allein der neue Strom der Geschichte zu sein. Doch nicht alles geht verloren. Und gerade die Wiederentdeckung von Carl Philipp Emanuel Bach und Carl Friedrich Abel in diesem Jahr zeigt, dass die Musikgeschichte manchmal ganze Kapitel in ihrer Berichterstattung einfach ausblendet, weil sie nicht in die geradlinige Erzählung passen.

Es ist kein Geheimtipp …

Man sah ihm nicht an …

Mein Lied in meinem Haus: Ein bilderreicher Katalog für das Heinrich-Schütz-Haus in Weißenfels

Wer nach Mitteldeutschland kommt …

Abel ist so ein Mäander, der scheinbar aus dem Blickfeld verschwindet, als alles auf Mozart, Haydn und Beethoven starrt. Und dann klingt sein Ton im frühen 19. Jahrhundert wieder an, auch wenn sein Name verschollen ist.

Der Zuhörer fühlt sich mit diesen Aufnahmen logischerweise wie zwischen den Zeiten – als hätte das Barock bis zum Biedermeier gedauert oder die Spätromantik gleich im Spätbarock angesetzt. Entsprechend kurzweilig klingt das, fast beschwingt. Vielleicht brauchte das im 18. Jahrhundert noch eine Menge Gläser Wein, um auf dieses Tempo zu kommen. Wer weiß. Oder – was vielleicht näher liegt – Abel brauchte den Wein, um das eigene Furioso in spielbare Bahnen zu lenken. Dem Publikum seiner Zeit spielte er damit augenscheinlich aus dem Herzen. Und dass sein Musikzeitalter auch noch zehn Jahre nach seinem Tod als “Abelisch” empfunden wurde, bedeutet natürlich auch, dass seine Musik Wurzeln fing in der Musikwelt des Kontinents. Nur war die Zeit selbst noch nicht reif. Die Früchte konnten erst lange nach seinem Tod geerntet werden.

Carl Friedrich Abel “2nd Pembroke Collection”, Coviello Classics, Darmstadt 2014

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher