LEIPZIGER ZEITUNG/Auszug Ausgabe 72, seit 25. Oktober im HandelAm 15. Oktober öffnete im Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig eine neue Ausstellung. Sie nimmt Bezug auf Sammlungsobjekte des Museums und zeigt zugleich etwas anderes. Besser gesagt, das muslimische andere und das was kulturell und politisch über Jahrhunderte in Abwehrhaltung zum Islam aufgebaut wurde. „Re:Orient – Die Erfindung des muslimischen Anderen“ hinterfragt unser Denken und unser Gefühl für das vermeintlich Fremde.

Mitte Oktober nimmt der Herbst mit sommerlichen Temperaturen noch einmal Fahrt auf. Im Grassi Museum für Völkerkunde wärmt eine neue Ausstellung die Gemüter. „Re:Orient – Die Erfindung des muslimischen Anderen“ trägt schon im Titel, welche inhaltliche Aufladung die Besucher erwartet.

Die ehemalige Programmdirektorin des Jüdischen Museums in Berlin und seit Februar Direktorin der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und Leiterin u. a. seines Leipziger Ablegers, dem Grassi Museum für Völkerkunde, Léontine Meijer-van Mensch, sagt zur neuen Schau, dass man nicht nur Sammlungsobjekte aus dem orientalischen Raum ausstellen wolle.

Die eingangs präsentierten Dolche und andere kunsthandwerklich geschaffenen Objekte stünden für eine romantisierende und nicht mehr zeitgemäße Vorstellung des Islam. Schon in Berlin setzte sie mit ihren Ausstellungs- und Programmkonzepte neue Impulse.

In Leipzig leitet sie gemeinsam mit ihrem Projektleiter Kevin Breß und dem Kuratorenteam aus Özcan Karadeniz und Anna Sabel mit der Ausstellung „Re:Orient“ den Auftakt ein, wie das Leipziger Völkerkundemuseum künftig mit neuem Leben gefüllt wird.

Eine hinterfragende Ausstellung

„Post-koloniale Kritik ist für uns als Museum wichtig“, sagt Léontine Meijer-van Mensch zu „Re:Orient“. Aufgabe eines Museums wie das ihre solle nicht nur sein, zurückzuschauen, sondern auch in die Zukunft. Dazu müsse man sich im Hier und Jetzt verorten, um nicht nur eine reine Sammlungspräsenz zu zeigen. So gesehen ist „Re:Orient“ ihr zufolge nicht nur eine Neuorientierung der Orientalismussammlung sondern auch die des Völkerkundemuseums.

„Mir war klar, dass wir als Haus so eine Ausstellung wie Re:Orient nicht machen können“, begründet die Leiterin der ethnologischen Sammlungen in Leipzig die Entscheidung den Blick von Außen nach Innen zu holen. „Re:Orient“ ist so der Auftakt für eine Neuausrichtung des Völkerkundemuseums ab 2023. Das Museum wird – ähnlich wie Alfred Weidinger das MdbK derzeit noch führt – verstärkt mit auswärtigen Kurator/-innen zusammenarbeiten.

Sammlungsobjekte werden in neue Kontexte gestellt, nicht mehr nur zur Schau gestellt. „Re:Orient“ sei somit ein neuer Ansatz und setze neue Impulse, so Léontine Meijer-van Mensch weiter. Denn für das Völkerkundliche Museum ist die aktuelle Ausstellung eine Neuorientierung der eigenen Sammlung. Gleichzeitig wird das Museum insgesamt in neue Bedeutungen gestellt, für das 21. Jahrhundert justiert.

Das Kuratorenpaar Özcan Karadeniz und Anna Sabel bekräftigt, dass „Re:Orient“ mit seinen drei Abschnitten nicht den Islam vorstellen will, sondern kritisch beäugt, was wir in Europa über den Islam vermittelt bekommen haben. Diese Vorstellungen münden in Ängste, dass „das Abendland islamisiert“ würde.

Dieser Slogan taucht seit einigen Jahren in rechtsextremen Kreisen als Kulisse auf, um vor einer drohenden Übernahme Deutschlands von Muslim/-innen zu warnen, die mit fliegenden Teppichen, betörenden Aromen und Düften sowie gezückten Säbeln den sauerkrautgeschwängerten Brodem einer ebenso kulturell und geschichtlich heterogen entstandenen Nationalstaatlichkeit hinwegfegen wollen.

Wider das Vorurteil

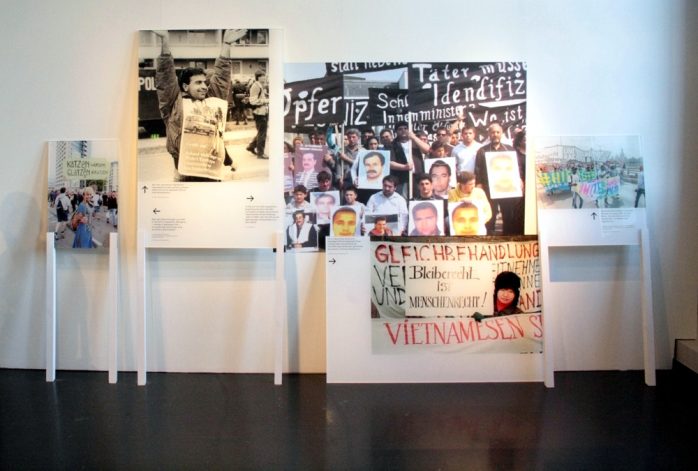

Vieles von dem, was über den Islam kursiert, ist entweder aus falschen Vorstellungen darüber entwachsen, oder versucht den Status von Migranten zu diskreditieren. „Re:Orient“ gibt keine Antwort darauf, was der Islam ist und wie er gesehen werden sollte. Die Ausstellung beleuchtet v. a. im letzten Abschnitt am Beispiel der lange von Behörden verschwiegenen NSU-Morde auch, wie sehr auch verallgemeinerndes Denken politisch und medial gelenkt werden kann.

Özcan Karadeniz und Anna Sabel, beide vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften e. V. in Leipzig, konzipierten die Ausstellung so, dass wir von den überkommenen und romantisierenden Vorstellungen des islamischen Kulturkreises zu konstruierten Vorurteilen in die Dystopie der Ausgrenzung und Verfolgung von „orientalisch aussehenden“ Menschen gleiten.

Dass die „Ablehnung“ des Islam in Europa eine weitere, historische, Bedeutungsebene besitzt, fließt die Ausstellung im Subtext ein. Vieles von dem, was Europäer im Islam als archaisch und kriegerisch ansehen, wurzelt in den ersten islamischen Eroberungszügen gegenüber des christlichen Byzantinischen Reiches im 7. Jahrhundert.

Schon damals wurden Muslime als Sendboten des Teufels propagiert, ein Stigma, das im 11. und 12. Jahrhundert durch zunächst normannische Kreuzzügler bedient wurde, um die eigenen Raubzüge und Landnahmen zu rechtfertigen. Weitere Herabsetzungen des Islam geschahen während der Kriege des Habsburgerreiches, bzw. Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im 17. Jahrhundert, wovon nur Mokka und der Teighalbmond übrig geblieben sind.

Herabsetzend ist auch eine noch heute weit verbreitete Haltung europäischer Historiker gegenüber der arabischen Geschichtsschreibung, die als „Märchen“ abgetan wird. Bezeichnend ist aber auch, dass das Deutsche Reich im Vorfeld des Ersten Weltkriegs im Osmanischen Reich einen Verbündeten suchte; für wirtschaftliche und politische Interessen, die sich gegen die Interessen Großbritanniens und Frankreichs in Palästina richteten.

„Re:Orient“ will mehr: anhand von künstlerischen Arbeiten zeitgenössischer Künstler verdeutlichen, wie aufgrund von Vorurteilen und Gegensätzen Menschen miteinander umgehen und so blind für die gemeinsamen Eigenschaften sind; in erster Linie steht die Menschlichkeit.

Re:Orient – Die Erfindung des muslimischen Anderen

16.10.2019 bis 19.01.2020 (wird voraussichtlich verlängert)

Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig

Johannisplatz 5–11

Die neue „Leipziger Zeitung“ liegt an allen bekannten Verkaufsstellen aus. Besonders in den Szeneläden, die an den Verkäufen direkt beteiligt werden. Oder einfach abonnieren und direkt im Briefkasten vorfinden.

Ans Licht geholt: Warum Leipzig mit dem Bauhaus zu tun hat

Hinweis der Redaktion in eigener Sache (Stand 1. Oktober 2019): Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler unter dem Label „Freikäufer“ erscheinender Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen.

Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen und ein Freikäufer-Abonnement abschließen.

Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Erreichung einer nicht-prekären Situation unserer Arbeit zu unterstützen. Und weitere Bekannte und Freunde anzusprechen, es ebenfalls zu tun. Denn eigentlich wollen wir keine „Paywall“, bemühen uns also im Interesse aller, diese zu vermeiden (wieder abzustellen). Auch für diejenigen, die sich einen Beitrag zu unserer Arbeit nicht leisten können und dennoch mehr als Fakenews und Nachrichten-Fastfood über Leipzig und Sachsen im Netz erhalten sollten.

Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 450 Abonnenten.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher