LEIPZIGER ZEITUNG/Auszug Ausgabe 43Eins, zwei, drei – es ist tatsächlich die vierte Ausstellung zur modernen Leipziger Baugeschichte, die das Stadtgeschichtliche Museum seit dem 16. Mai 2017 zeigt. „Monumental“ hieß die erste zur großen Gründerzeit in Leipzig, gefolgt von „Moderne in Leipzig“ und „Totalitär“, der Bauunwucht der Nazi-Zeit. Und da landet man natürlich irgendwann in der Nachkriegszeit und DDR. Da scheint der Titel „Plan!“ geradezu folgerichtig, oder?

War doch Planwirtschaft, lief alles nach Plan, ging seinen Gang und steht heute noch vielerorts in Leipzig herum. Manches schon längst denkmalgeschützt, weil Denkmalschützer und Architekten in den Bauwerken, die zwischen 1945 und 1976 in Leipzig entstanden, tatsächlich etwas Einmaliges und Bewahrenswertes sehen.

„Manche wollen das einfach weghaben“, sagt Dr. Peter Leonhardt aus dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig mit einem gewissen Vorwurf in der Stimme. Was eigentlich keine Überraschung ist. Leipzigs Denkmalpfleger müssen sich mit der gesamten Leipziger Baugeschichte beschäftigen. Und da sieht man eben auch mehr als nur Planwirtschaft und Platte.

In diesem Fall sieht man ein Stück DDR, das am Ende aus Geldmangel schlicht im Sande verlief.

„Aus meiner ganz persönlichen Sicht wohl eher ein Glücksfall“, sagt Museumsdirektor Dr. Volker Rodekamp. Und dabei ist die neue Ausstellung im Böttchergässchen eine Gemeinschaftsproduktion – so wie auch schon die drei früheren Ausstellungen zum Entstehen der modernen Stadt Leipzig: Neben dem Stadtmuseum, dem Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt war auch das Stadtarchiv wieder eingebunden. Denn dort hat man das Material.

„Wir allein mit unseren Beständen hätten so eine Ausstellung gar nicht machen können“, sagt Rodekamp.

Und Dr. Anett Müller aus dem Stadtarchiv blüht auf. Denn so eine Ausstellung macht auch das Stadtarchiv zum ersten Mal. „Erst in den vergangenen Jahren konnten wir die Bestände, die uns die Stadt übergeben hat, aufarbeiten. Und wir waren richtig überrascht, was da alles dabei war.“

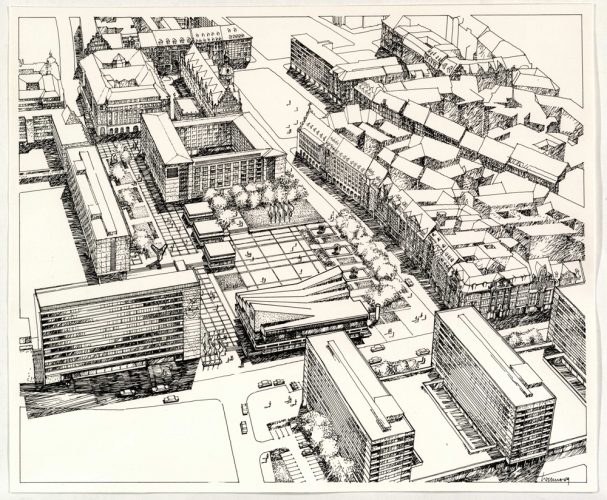

Denn aus der Stadtplanung seit 1945 ist im Grunde alles erhalten geblieben – angefangen mit dem Schadensplan von 1945, der zeigt, welche Bereiche der Stadt von Bomben zerstört worden waren, über die ersten großen Straßenprojekte bis hin zu den Planungen für die gigantische Straße des 18. Oktobers, von denen fast nichts verwirklicht wurde. Mit Volker Rodekamp gesprochen: „Zum Glück …“

Die Leipziger hätten ihre Stadt nicht wiedererkannt. Wenn denn die DDR so reich gewesen wäre wie der Westen. Denn dortige Städte wurden genau auf diese Weise derart radikal umgebaut und vor allem autogerecht gemacht mit breiten Straßen, autobahnähnlichen Schneisen durch ganze Stadtgebiete.

Man sollte die damaligen Pläne nicht mit den Augen von heute betrachten, mahnt Peter Leonhardt.

Und Rodekamp erwartet gerade für diese Ausstellung ein besonders reges Interesse bei den Leipzigern. Denn gerade die Älteren haben diesen (sozialistischen) Umbau der Stadt noch miterlebt. Die ganz Alten waren dabei, als 1945 die Stadt aus Schutt und Asche wiedererstand. Oder genauer: die Stadtmitte. Denn Leipzig hatte Glück: Es war nie so zerstört wie andere deutsche Großstädte, die großflächig zerbombt waren und Stadtplaner nach 1945 regelrecht dazu einluden, eine völlig neue Stadt auf völlig neuen Grundrissen zu bauen. In Leipzig waren die großen Wohnquartiere abseits der Innenstadt kaum betroffen, riesige Quartiere aus der Gründerzeit blieben erhalten.

Das Neubaugeschehen konzentrierte sich zwangsläufig erst einmal aufs Zentrum. Und da hieß die Devise von 1945 bis 1951 vor allem Wiederaufbau – und zwar nicht nur bei wichtigen Bauwerken wie Altem und Neuem Rathaus und Hauptbahnhof. Leipzigs Glück war die Messe. Und die hatte ihre großen Messehäuser alle in der Innenstadt. Deswegen gab es schon 1947 ein Extra-Messe-Sonderprogramm, wurden mit einem riesigen Kraftakt die Messehäuser wieder aufgebaut. „Und das“, so Peter Leonhardt, „war für die Leipziger Innenstadt ein Glücksfall. Denn so wurden die historischen Strukturen bewahrt.“

Womit man schon mal eins gelernt hat: DIE sozialistische Bauepoche gab es auch in Leipzig nicht. Allein die Ausstellung, die jetzt mit hunderten Fotos und Plänen aus dem Stadtarchiv gezeigt wird, zeigt tatsächlich drei Epochen, die aus heutiger Sicht dicht aufeinander folgten. Denn auch das gehört zum Selbstverständnis der DDR (so schizophren sie einem in vielen Belangen vorkommt): Man hatte tatsächlich die Ambition, ein richtig modernes Land draus zu machen. Auch wenn das zwischen 1950 und 1955 erst einmal „nationale Bautradition“ hieß.

1950 hatte die DDR-Regierung „16 Grundsätze des Städtebaus“ beschlossen, die versuchten, eine eher traditionelle Bauweise mit den Wohn- und Repräsentationswünschen der neuen Zeit zu verbinden. An markanten Punkten wurden prächtige Gebäude hochgezogen, quasi Wohnpaläste fürs Volk. Berühmtestes Beispiel im Osten ist die Stalinallee in Berlin – aber die Leipziger können diese Bau- und Wohnpracht noch heute am Rossplatz, an der Windmühlenstraße und am Ranstädter Steinweg bewundern. Man gab sich volksnah, schuf aber schon mal Platz für große, mächtige Demonstrationen.

Vom Stil her gehört eigentlich auch noch das Opernhaus in die Zeit. Aber schon 1955 änderte sich die Strategie wieder. Gerade die Architekten im Osten hatten nicht wirklich Lust, diese Schein-Tradition zu bauen. Sie wollten Anschluss finden an den internationalen modernen Städtebau. Die Ausstellungsmacher benutzen dafür den Begriff der Ostmoderne, denn vieles erinnert an moderne Lösungen in Brasilia, Rotterdam und Schweden. Die Lösungen aber sind durchaus individuell und auf den Bauplatz Leipzig zugeschnitten. Und es kam unübersehbar die industrielle Bauweise zum Zug. Deswegen sieht das, was in der Zeit zwischen 1955 und 1973 gebaut und geplant wurde, tatsächlich so aus, wie die damals modernen städtebaulichen Lösungen im Westen – unübersehbar mit dem Wintergartenhochhaus und dem Uni-Riesen, dem Brühl-Pelz-Hochhaus und auch dem Gewandhaus, das noch gerade so dazugehört, auch wenn es viel später fertig wurde.

Einiges, was für diesen Beginn des Umbaus der Leipziger Innenstadt zur sozialistischen Vorzeigestadt gebaut wurde, ist aus diversen Gründen wieder verschwunden – man denke an die komplette Bebauung des Sachsenplatzes oder an den Uni-Campus, dessen Errichtung so eng verknüpft war mit der Sprengung der Paulinerkirche. Mit der Hauptpost und dem damaligen Hotel Deutschland war der Augustusplatz (damals: Karl-Marx-Platz) so etwas wie der sozialistische Vorzeigeplatz der Stadt geworden. Und im Grunde stand auch das Riesenprojekt der Straße des 18. Oktober in den Startlöchern …

… aber dann kam Honecker.

Da hätte auch ein anderer kommen können. Im Nachhinein ist es egal, denn die Träume von den sozialistischen Vorzeigestädten blieben überall stecken. Die DDR hatte schlicht nicht die Kraft, sie zu vollenden, denn da man die Baukapazitäten auf diese sozialistischen Vorzeigeprojekte konzentriert hatte, war die Wohnungsbaupolitik ins Hintertreffen geraten. Die DDR hatte ein veritables Wohnungsproblem, was dann den Honneckerschen Schwenk zur neuen Wohnungsbaupolitik bedeutete. Als 1976 der Grundstein für die Neubausiedlung Grünau am Stadtrand gelegt wurde, bedeutete das in Leipzig das Ende der „Ostmoderne“, wie es in der Ausstellung genannt wird. Der Umbau der Innenstadt ging nicht weiter.

Was für die Architekten der DDR bedeutete, dass sie ab da kaum noch kreative Aufgaben zu lösen hatten. Die Baukapazitäten waren fast vollständig im industriellen Wohnungsbau gebunden. „Für die Architekten bedeuteten die 1980er Jahren einen gewissen Utopieverlust“, sagt Peter Leonhardt.

Die Pläne für Ringstraßen, Brücken, Tunnel und Tangenten und die prächtige Straße des 18. Oktobers wanderten ins Archiv. Heute gehören sie dem Stadtarchiv, wo man nun einen gewaltigen Fundus mehr oder weniger nicht verwirklichter Architektenträume verwaltet.

Wir erinnern uns an Volker Rodekamps: „Zum Glück …“

Denn wenn diese Entwicklung 1976 nicht radikal abgebrochen wäre, hätte es nach 1990 wenig gegeben, das man hätte wieder in alter Schönheit sanieren können. Dafür hätte schon der 1967/1970 erarbeitete neue Generalbebauungsplan der Stadt gesorgt. Das Stadtzentrum wäre ein Musterbeispiel von betoninspirierter Moderne geworden mit markanten Hochhäusern an allen Ecken. Und ein Autobahnring hätte sich durch die Stadt gezogen. An diese Utopie erinnern die eindrucksvollsten Exponate der Ausstellung – auch etliche Titelseiten der allmächtigen LVZ, die die Bürger regelmäßig aufrief, sich immer neue Visionen für Plätze und Magistralen auszudenken.

Für viele ältere Leipziger ist diese Epoche in der Stadtgeschichte natürlich ihre Jugendzeit. Und die Leipziger Träume von der modernen Stadt unterschieden sich nicht wirklich von den Träumen von modernem Bauen, wie sie in Westeuropa gepflegt wurden, wie Peter Leonhardt betont. Die Architekten der DDR versuchten in diesem kurzen Zeitfenster tatsächlich, wieder Anschluss an die internationalen Entwicklungen zu finden.

Und auch im Westen hielt man damals wenig vom Erhalt der alten Innenstädte oder gar der Gründerzeitbebauung. Das änderte sich erst später, in jenen Jahren, als der DDR sowieso die Luft ausgegangen war, noch auf internationalem Parkett gleichgewichtig mithalten zu können.

Aber das ist schon eine andere Epoche.

„Deswegen haben wir lieber bei 1976 den Punkt gesetzt“, sagt Leonhardt.

Nur mit der Titelsuche war’s dann etwas schwerer, wie Volker Rodekamp betont. Reine Planwirtschaft ist das, was man sieht, ja nicht. Aber planmäßig eine Utopie errichten wollte man ja trotzdem. Das gehörte ja zur Gründungslegende der DDR (deswegen wird am 22. Juni in der Ausstellung auch der Film „Spur der Steine“ gezeigt). So kam es dann zu dem Ausrufezeichen hinter Plan: Plan!

Und wer aufmerksam durch die Ausstellung geht, die etwas nüchtern wirkt, weil die Pläne auf großen Arbeitstischen ausgebreitet sind, der findet viele Details, die einem beim Spaziergang durch Leipzig gar nicht so als Elemente der Ostmoderne auffallen, die aber zeigen, dass die damaligen Architekten durchaus ein Gefühl für das Schöne hatten – man denke nur an die Glassterne der Lampen im Opernhaus.

Eine durchaus durchwachsene Ausstellung, die durchaus die Schönheit von so Manchem aufschließt, was damals geplant und gebaut wurde. Und die auch den Gigantismus der Zeit zeigt, die groß und prächtig sein wollte und am Ende die simpelsten Hausaufgaben nicht zu Ende brachte.

Ein durchwachsenes Stück Zeitgeschichte also.

Die Ausstellung ist im Stadtgeschichtlichen Museum bis zum 27. August zu sehen.

Die LEIPZIGER ZEITUNG, Ausgabe Mai 2017 erscheint am Freitag, den 19. 05. überall in Leipzig, wo es gute Zeitungen zu kaufen gibt. Unter anderem in diesen Szeneverkaufsstellen, in denen die LZ die Betreiber fair beteiligen kann. Bei einem Abonnement liegt die LZ natürlich regelmäßig am 3. Freitag des Monats im Briefkasten.

Die Inhalte der aktuellen Ausgabe

Leipziger Zeitung Nr. 43: Leipzig zwischen Wissen und Glauben

In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer

In eigener Sache (Stand Mai 2017): 450 Freikäufer und weiter gehts

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher