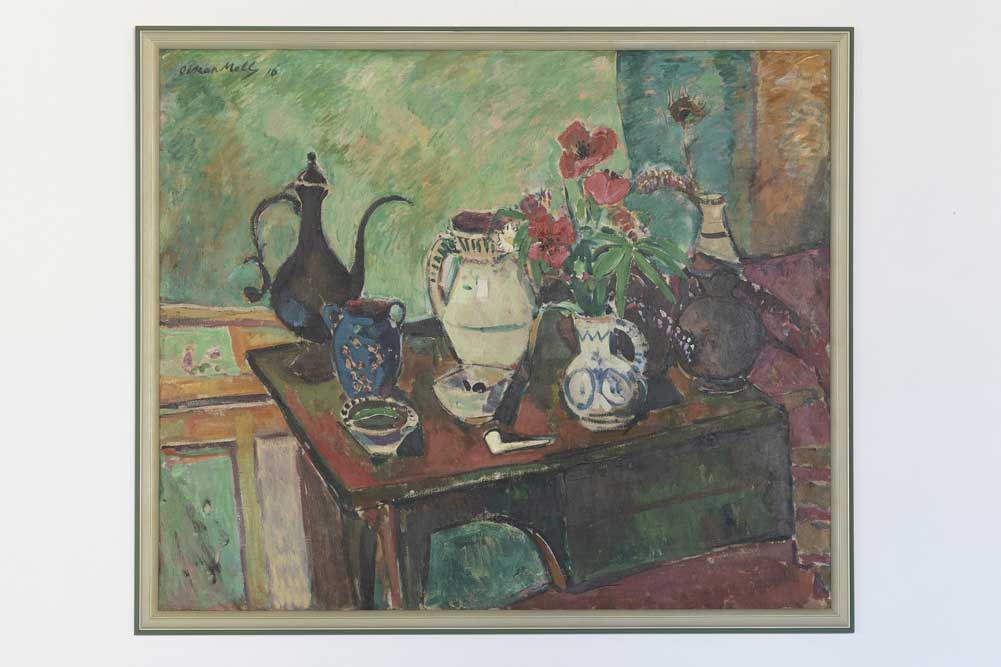

Jacques Goudstikker und Nathan Katz flüchteten im Mai 1940 aus ihrer niederländischen Heimat – kurz bevor die deutsche Wehrmacht das neutrale Land besetzte. Die beiden Kunsthändler mussten ihren gesamten Besitz, inklusive der erworbenen Gemälde, zurücklassen. Die Kunstwerke gerieten in die Hände des Reichsmarschalls Hermann Göring und wurden an den Sammler Alfred Kummerlé verkauft.

Das Schicksal der jüdisch-niederländischen Händler und Sammler Goudstikker und Katz ist kein Einzelfall. Zwischen 1933 und 1945 wurden ungefähr 600.000 Kunstwerke durch die Nationalsozialisten beschlagnahmt. Zwar konnte schon ein Großteil der Kunstschätze an die ehemaligen Eigentümer oder Erben zurückgegeben werden. Trotzdem ist der Prozess der Wiedergutmachung noch lange nicht beendet.

1998 verpflichtete sich Deutschland im Rahmen der Washingtoner Konferenz NS-verfolgungsbedingte Kulturgüter zu identifizieren, ihre Eigentümer ausfindig zu machen und eine „gerechte und faire Lösung“ zu finden. Diese Erklärung stellte jedoch eine reine Selbstverpflichtung ohne rechtliche Verbindlichkeit dar, weshalb es keine konkreten Anhaltspunkte für die Umsetzung gab. 2001 wurde eine Handreichung veröffentlicht, die 2019 noch einmal grundlegend überarbeitet wurde – um beispielsweise Museen bei der Untersuchung und Rückgabe von NS-Raubgut zu unterstützen. Diese Wiedergutmachung ist Teil der sogenannten Provenienzforschung, die die Herkunft von Werken aufarbeiten soll. Hierfür wird jedoch Expert/-innenwissen benötigt, wie Stefan Weppelmann, Direktor des Museums der bildenden Künste (MdbK), erklärt: „Die Provenienzforschung ist heute ein Spezialist/-innengebiet mit einigermaßen hohen Anforderungen an die wissenschaftliche Integrität und Qualifikation.“ Provenienzforschungsstellen an Museen werden zumeist durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste finanziert. Der staatlichen Stiftung stehen jährlich vier Millionen Euro für verschiedene Projekte zur Verfügung – seit 2017 können so auch private Einrichtungen und Personen Unterstützung beantragen.

Mit der Museumskonzeption 2030 setzte Leipzig einen verbindlichen Rahmen für die vier städtischen Museen. Auf Platz eins der acht Schwerpunkte für das Stadtgeschichtliche Museum, das Naturkundemuseum, das Museum der bildenden Künste und das „Grassi“-Museum für Angewandte Kunst steht das Thema Provenienzforschung. Und schon davor hatte vor allem die Restitution von unrechtmäßigem Besitz einen hohen Stellenwert in öffentlichen Einrichtungen.

In den folgenden Monaten stellt die „Leipziger Zeitung (LZ)“ Fragen, die im Zusammenhang mit dem Festjahr 2021 – „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ beantwortet werden sollten. Was bedeutet Provenienzforschung für die Leipziger Museen? Was konnte bisher geleistet werden und was wird zukünftig in die Wege geleitet? In der jetzigen Ausgabe wird die Provenienzforschung am Museum der bildenden Künste (MdbK) beleuchtet.

„Gibt es Gewinner in der Pandemie?“ erschien erstmals am 26. Februar 2021 in der aktuellen Printausgabe der LEIPZIGER ZEITUNG. Unsere Nummer 88 der LZ finden Sie neben Großmärkten und Presseshops unter anderem bei diesen Szenehändlern.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher