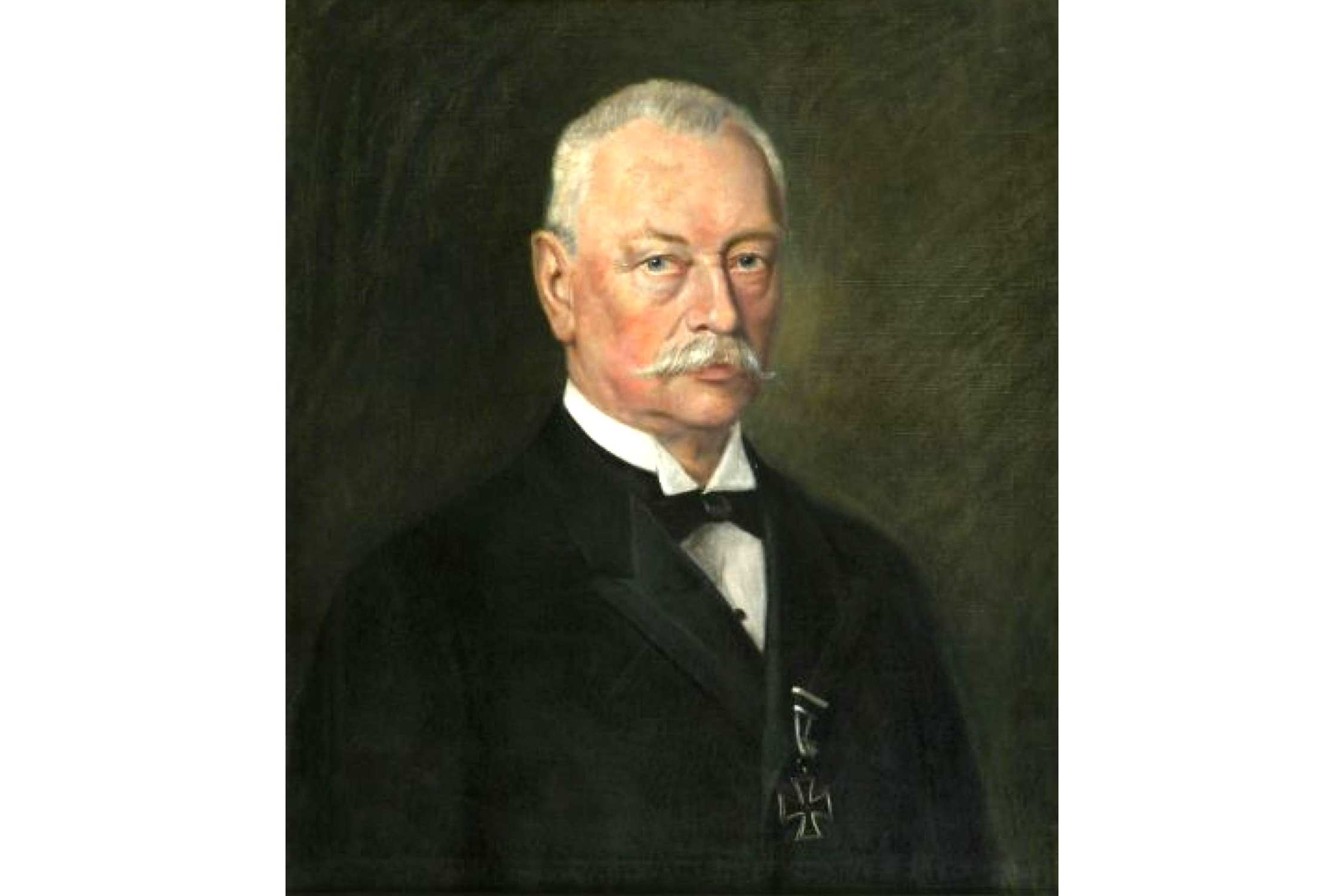

Zur „Portrait-Galerie der Leipziger Oberbürgermeister“ in der zweiten Etage des Neues Rathauses gehört auch ein Bildnis des „Karl Wilhelm August Rothe, der eben nicht nur die ̦Goldenen Zwanzigerʻ durchregierte (die in eindrucksvollen Filmsequenzen bis heute erlebbar sind), sondern auch Inflation, Hyperarbeitslosigkeit und das Aufkommen der Extremisten erlebte“, wie es in einem Bildbericht Anfang Februar 2018 hier in dieser Zeitung kurz und bündig zu lesen ist.

Er war ein Kommunalpolitiker, wie man sich ihn nur wünschen kann, blieb standhaft auch in schwieriger Zeit und zog persönliche Konsequenzen.

Ein Beispiel: Von Kurt Woldemar v. Miaskowski, seit Frühjahr 1930 Mitglied der NSDAP, Gründer einer Leipziger Ortsgruppe des NS-Juristenbundes, brachten die „Leipziger Neuesten Nachrichten“ am 26. September1931 einen Artikel über: „Besseres Wissen! Zur Frage der Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus.“ Karl Rothe beteiligte sich an der Diskussion mit einem eigenen Beitrag unter gleichem Titel, den das Blatt am 6. Oktober 1931 veröffentlichte.

Daraufhin wird er für den 16. Oktober 1931 zu einer nationalsozialistischen Versammlung in den Zoo eingeladen. Dort wirft ihm Rudolf Haake (das ist der, der in der Nacht zum 10. November 1936 das Mendelssohn-Denkmal vor dem Neuen Gewandhaus abreißen ließ) Unkenntnis vor und macht ihm Vorwürfe, weist jede Kritik zurück, Rothe verteidigt sich. Die Anwesenden verhalten sich ruhig, wie von der Leitung vorher befohlen.

Karl Rothe versucht es in diesen Zeiten noch einmal – er kandidiert im Wahlkreis Leipzig für die Deutsche Staatspartei (DStP) zu den Wahlen zum Deutschen Reichstag am 5. März 1933.

Ausführlich werden auf drei Seiten der „Neuen Leipziger Zeitung“ die politischen Ziele der Partei erläutert – wofür sie eintritt, wogegen sie sich wendet: – „für Recht und Verfassung“, – „für Freiheit nach innen und außen“; – „für die Volksgemeinschaft“; – „für Aufbau und Freiheit der Wirtschaft, für das Recht auf Arbeit, für den Schutz aller Arbeitenden und Schaffenden“; – „für Jugendschutz und Frauenrecht“; – „für Sauberkeit der Verwaltung und für Ordnung der Finanzen“; – „für sozialen Ausgleich und soziale Gerechtigkeit.“ Sie wendet sich, das sei hier als Beispiel herausgegriffen, „gegen Parteibuchwirtschaft und Polizeistaat, von denen die prächtigen Proben aus drei Wochen nun schon vollauf genügen.“

(An den Wahlen zum Reichstag am 5. März 1933 beteiligten sich in Sachsen 91, 6 % der Wahlberechtigten; 45 % = 1.517.851 stimmten für die NSDAP sowie 1,2 % = 41.329 für die DStP.)

Karl Rothe gab sein Ehrendiplom der Ehrenmitgliedschaft des „Börsenvereins des Deutschen Buchhandels“, das man ihm 1925 verliehen hatte, nach 1933 zurück, als er erfährt, dass er nicht mehr tragbar sei. Das steht in seinen Memoiren, die auf Veranlassung seiner Tochter Edith 1979 unter dem Titel: „50 Jahre im Dienste einer Großstadt“ in einem Heidelberger Verlag erschienen sind.

Das Leben und Wirken von Karl Rothe nun etwas näher beschrieben

Geboren am 20. Februar 1865 in der Leipziger Innenstadt, und zwar im Haus „Goldne Weintraube“ in der Reichsstraße 20, wächst Karl als fünftes Kind unter sieben Geschwistern auf. Der Vater Herrmann August Rothe betreibt ein Agentur- und Kommissionsgeschäft für Kolonialwaren und Öl. Die Mutter stammt aus der Provinz Sachsen. Mit fünf Jahren, zu Ostern 1870, kommt Karl in die 1. Bürgerschule auf der Moritzbastei. Der Schüler fällt durch Begabung auf. Die Lehrer reden dem Vater Rothe zu, seinen Sohn auf das Gymnasium zu schicken.

Ab Ostern 1874 besucht Karl die Nicolaischule; Rektor Lipsius ist gleichzeitig Professor für klassische Philologie an der Universität Leipzig und sorgt wie sein Nachfolger Vogel dann auch für gediegene Kenntnisse der alten Sprachen und antiken Kultur bei den Schülern. Neun Wochenstunden Latein in der Sexta gelten als Grundlage für jedes spätere Studium.

Die Eltern der Gymnasiasten, Leipziger Bildungsbürger, sorgen von ihrer Seite für hohe Anforderungen an ihre Kinder. In diesem Milieu nun lernt auch Karl Rothe. Hier lernt er den Rudolf Heinze kennen und es entwickelt sich eine Lebensfreundschaft zum späteren Reichsjustizminister und Reichskommissar. Im Jahre 1883 ist die Schulzeit zu Ende.

Auf der Entlassungsfeier hält Karl Rothe als Primus omnium eine lateinische Ansprache. Für das Sommersemester 1883 geht er zum Studium zuerst an die Universität München. Juristische Vorlesungen wechseln ab mit einem studium generale. Anschließend kehrt er in seine Vaterstadt zurück, um an der Leipziger Universität weiter zu studieren.

Die Universitäten in München, Berlin und Leipzig gelten zu dieser Zeit als die besten in Deutschland. An der Juristischen Fakultät lehren Männer mit internationalem Ruf. Bernhard Windisch hat von 1874 bis 1883 in einer Kommission des Bundesrates am Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuches mitgewirkt. Adolf Wach hat das seit 1879 geltende Reichszivilprozeßrecht geschaffen.

Karl Bindig vertritt die klassische Schule im Strafrecht. Emil Friedberg, der sich 1872 an der Kulturkampf-Gesetzgebung beteiligt hat und als Rechtspolitiker und Rechtsdogmatiker wirkt, lehrt Kirchenrecht. Bei Otto Stobbe, Professor für deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht, arbeitet Rothe zwei Jahre lang der Assistent.

Bei Karl Bindig hat der junge Referendar Rothe im Laufe von drei Semestern die von den Studenten eingereichten Arbeiten für das Strafrechtspraktikum zu korrigieren. Sehr interessiert ist er an den Lehren über Volkswirtschaft, die Wilhelm Roscher vermittelt.

Im Wintersemester 1887/1888 besteht Rothe das Referendarexamen und meldet sich zum Heeresdienst. Er dient in der 3. Kompanie des Infanterie-Regiments 107 in der Pleißenburg und bringt es bis zum Leutnant, „ohne jemals am Militär Gefallen zu finden“, wie er in seinen Memoiren bekennt.

Nach dem Militärdienst schließt sich für ihn ein Referendarjahr an am Amtsgericht Leipzig, danach für 15 Monate eine entsprechende Tätigkeit in Wolkenstein im Erzgebirge, die nur durch eine Nebenbeschäftigung an einem Register für eine juristische Wochenschrift von der Ödnis des abgelegenen Ortes und der anspruchslosen Arbeit dort ablenkt.

Mit dem Register ist ein Studium der Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivil- und Strafsachen verbunden. Nach Wolkenstein folgt für Karl Rothe das Landgericht in Leipzig, danach ein vorgeschriebenes Arbeitsjahr in der Kanzlei des Rechtsanwalts Dr. Albert Gentzsch, der spätere Direktor der Leipziger Bank.

Start ins Arbeitsleben

Den Winter 1891/1892 verbringt Karl Rothe als Ratsreferendar beim Stadtrat in Leipzig und lernt nun den Verwaltungsdienst der Kommune kennen. Dr. Otto Georgi wird für Referendar Rothe zeit seines Lebens das Vorbild eines bedeutenden Verwaltungsbeamten. Er arbeitet hier bei der Gesundheitspolizei im ehemaligen Polizeigebäude am Naschmarkt. Diese Behörde muss sich gerade mit prophylaktischen Maßnahmen befassen gegen ein Übergreifen der in Hamburg ausgebrochenen Cholera.

Im Herbst 1892 besteht Karl Rothe in Dresden vor einer Prüfungskommission des Justizministeriums das Assessor-Examen. Nach der Prüfung erhält er von einem der Prüfer den Hinweis auf die in Meißen unbesetzte erste juristische Stadtratsstelle.

Karl Rothe fährt Ende 1892 nach Meißen, stellt sich dort dem Bürgermeister und den 30 Mitgliedern des Stadtgemeinderates vor und wird schließlich für sechs Jahre gewählt.

Mit 300 Mark Monatsgehalt tritt Rothe am 1. Januar 1893 die Stelle an. In dem Städtchen mit rund 20.000 Einwohnern gibt es an staatlichen Einrichtungen eine Amtshauptmannschaft, ein Amtsgericht, ein staatliches Steueramt, die Fürstenschule St. Afra – geistiger Mittelpunkt der Stadt, die Schule verwirklicht in alter Strenge ihr klassisches Bildungsideal – die Staatliche Porzellanmanufaktur und ein Wehrkreiskommando, dessen Chef der beliebte sächsische Kronprinz Friedrich August – später als König der populärste aller deutschen Fürsten – ist. Das sind für ihn die Behörden, mit denen man gute Beziehungen pflegen musste.

1893 heiratet Karl Rothe die Elisabeth Gehrike, Tochter eines Privatgelehrten. Ihr erstes Kind, Sohn Hans Ludwig, wurde 1894 geboren; Tochter Eva-Luise 1896, Tochter Edith Adelheid 1897 und schließlich im Jahre 1900 die Tochter Gabriele.

Als der Bürgermeister von Meißen, Dr. Schiffner, 1895 geisteskrank wird, ist der junge Stadtrat Rothe für die Stadtverwaltung allein verantwortlich und führt nun den Vorsitz im Stadtgemeinderat. Nun stellt sich heraus, dass dieser Mann klare Referate halten, in die Debatte geschickt eingreifen und das Ergebnis der Verhandlungen schnell und präzis formulieren konnte. Auch die Pflichten der Repräsentation und die Reden dabei fallen ihm nicht schwer. Zeit zu gründlicher Vorbereitung dafür hatte er noch.

Nach dreieinhalb Jahren Tätigkeit in Meißen erhält Karl Rothe das Angebot, den Posten des Direktors der Leipziger Hypothekenbank zu übernehmen. Er nimmt das Angebot an und zieht mit seiner Familie am 1. Juli 1896 nach Leipzig um.

„Rothe, Carl Wilhelm August, Dr. jur., Director der Leipziger Hypothekenbank, Elsterstraße 28“, wird 1898 als Kandidat der ersten Abteilung des Stadtverordnetenkollegiums (entsprechend dem Dreiklassenwahlsystem, gestaffelt nach der Steuerleistung) aufgestellt für die Wahl der 72 ehrenamtlich arbeitenden Abgeordneten, die in der Alten Handelsbörse tagen.

Karl Rothe wird 1899 durch Wahl zum Leipziger Stadtverordneten (bis 1917) und beginnt Anfang 1899 in der Stadtverwaltung (ehrenamtlich) zu arbeiten, und zwar im Bau- und Verfassungsausschuss. Dr. Otto Georgi ist Oberbürgermeister, Dr. Bruno Tröndlin Vizebürgermeister, Dr. Schill der Stadtverordnetenvorsteher.

Gerade in den 1880er und 1890er Jahren hat sich die Stadt sehr verändert. Die Einwohnerzahl der Stadt Leipzig nähert sich der halben Million (1900: 456.156 Einwohner), die Industrie wächst rasch, gerade war Leipzig (1889) durch die Eingemeindungen von 17 Orten größer geworden, seit 1896 verkehren die Straßenbahnen zweier Gesellschaften in Leipzig und seit 1894 gibt es die Leipziger Volkszeitung. In diese Zeit fällt auch die Einweihung zahlreicher öffentlicher Gebäude: das Gewandhaus (1884), das Konservatorium (1885), die Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe (1890), Universitätsbibliothek und Universitätsgebäude (1897).

Auch die Messe hat sich neu profiliert: das Städtische Kaufhaus ist (durch Umbau des alten Gewandhauses 1893) das erste Messehaus, ab 1894 beginnt die Ostermesse am Sonntag nach Ostern, die Michaelismesse am letzten Sonntag im August, die Mustermesse gibt es ab 1895.

Die Leipziger Hypothekenbank ist stark mit der Leipziger Bank verflochten. Der Direktor der Leipziger Bank ist der frühere Rechtsanwalt Dr. Gentzsch. Diese Abhängigkeit führt dann bei deren Konkurs am 25. Juni 1901 und danach zu erheblichen Turbulenzen.

Die Direktion der Bank wird Karl Rothe übertragen und die Angelegenheit geht so aus, dass die Pfandbriefgläubiger der Leipziger Hypothekenbank keinen Pfennig einbüßen und die Aktionäre lediglich einmal auf Dividende verzichten müssen. Karl Rothe findet dadurch viel Anerkennung in Bankkreisen. Eine berufsbedingte häufige Reisetätigkeit zwecks Kontaktpflege mit auswärtigen Vertretern der Bank führt ihn in alle Gegenden von Deutschland. Dadurch kann er nützliche Erfahrungen in Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten sammeln.

Bei der Wahl des Stadtverordnetenvorstehers am 2. Januar 1906 erhält er als 2. Vizevorsteher 40 der 59 abgegebenen Stimmen.

Bei den Wahlen zum Deutschen Reichstag 1907 erhält Justizrat Dr. Johannes Junck im Wahlbezirk Leipzig-Stadt die meisten Stimmen. Als er infolge seiner Wahl in den Reichstag 1907 sein Amt als Vorsteher des Kollegiums der Stadtverordneten niederlegt, wird Karl Rothe an dessen Stelle zum Vorsteher gewählt (Karl Rothe arbeitet in diesem Amt bis 1917).

Der sächsische König verleiht aus Anlass des Leipziger Universitäts-Jubiläums 1909 dem Stadtverordnetenvorsteher Bankdirektor Dr. Rothe den Titel und Rang als Justizrat.

Die Universität und die Stadt Leipzig feiern in diesem Jahr 1909 das 500-jährige Bestehen der Universität, gefeiert wird vom 28. bis 31. Juli 1909. Zum Festessen im Palmengarten erscheinen 809 Gäste. Wilhelm Wundt hält die Festansprache in der Wandelhalle der Universität.

Stadtverordnetenvorsteher Karl Rothe wird zum Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät promoviert.

Auf Betreiben des Vereins für Familien- und Volkserziehung wird im Oktober 1911 die „Hochschule für Frauen“ unter dem Vorsitz von Henriette Goldschmidt gegründet. Karl Rothe gehört neben anderen Prominenten der Stadt dem Ehrenvorstand an.

Karl Rothe ist auch Vorsitzender des Hauptausschusses für das 12. Deutsche Turnfest in Leipzig (12. bis 16. Juli 1913). Er müht sich monatelang als Vorsitzender des Hauptausschusses um das Zustandekommen des 12. Deutschen Turnfestes mit rund 20.000 Turnern in Leipzig. Bei der Abrechnung des Turnfestes zieht das Tageblatt am 20. November 1913 die Bilanz: Das Fest schnitt „auch in finanzieller Beziehung nicht ungünstig ab.“

Am 18. Oktober 1913 wird das Völkerschlachtdenkmal (gebaut von 1898 an aus Spendengeldern, die der 1894 von Clemens Thieme gegründete Deutsche Patriotenbund gesammelt hat) und die zum Gedächtnis der größten Gruppe der Gefallenen auf Seiten der Alliierten, der 21.000 toten russischen Krieger, errichteten Russische Kirche eingeweiht. Anwesend sind der deutsche Kaiser, alle deutschen Bundesfürsten sowie die Vertreter Österreichs, Russlands und der Hansestädte. Diese Feier ist die letzte der von den Monarchen beherrschten Epoche.

Beim Essen der Festteilnehmer im Neuen Rathaus sitzt der Stadtverordnetenvorsteher Karl Rothe neben dem Oberbürgermeister Dr. Rudolf Dittrich als Gastgeber dem Kaiser Wilhelm II. gegenüber.

Am nächsten Tag legt der sächsische König Friedrich August III. den Grundstein zur Deutschen Bücherei, der später in aller Stille, am 21. Juli 1914, an seinen endgültigen Platz gelegt wird. Schließlich ist es dem Oberbürgermeister Dr. Rudolf Dittrich, dem Vorsteher des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler Karl Siegismund, dem Vorstand des Deutschen Verlegervereins Dr. Arthur Meiner und dem Leipziger Verleger Albert Brockhaus zu danken, dass die Deutsche Bücherei in Leipzig errichtet worden ist.

Karl Rothe als Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss ist es u.a. zu danken, dass die Deutsche Bücherei durch eine Straßenbahnlinie erreicht werden kann.

Erster Weltkrieg und Weimarer Republik

Karl Rothe gehört bei Ausbruch des 1. Weltkrieges zum Landsturm und meldet sich als Oberleutnant zum Dienst, kam zunächst nach Borna und wird nach einigen Wochen dem Ersatzbataillon 106 in Leipzig zugeteilt. Etwa ein dreiviertel Jahr sieht sein Tag so aus, dass er vormittags in der 106er Kaserne Studenten und Schüler zu Soldaten ausbildet, die dann viel zu zeitig und unerfahren auf die Schlachtfelder zu sinnlosem Opfer geschickt werden, nachmittags geht er der Arbeit in der Bank nach und dann abends erledigte er Arbeiten als Stadtverordnetenvorsteher.

Dann erhält Karl Rothe zu seiner Entlastung ein leichteres Kommando über eine Verwundetenkompagnie. Dort hat er für die Wiedereingliederung der Versehrten in das zivile Arbeitsleben mit Rat und Tat zu sorgen bzw. die genesenden Soldaten für den Felddienst vorzubereiten. Karl Rothe hat einen tüchtigen Feldwebel für die zeitweilig bis zu 700 Mann starke Truppe und avancierte zum Hauptmann. Im Frühjahr 1916 hat er einen Ersatztransport des 106. Regiments an die Front in die Gegend von Reims zu bringen.

Etliche Soldaten sträuben sich schon auf dem Leipziger Güterbahnhof und nur mit Mühe gelangt die Truppe an den Bestimmungsort. Karl Rothe sieht dort das wirkliche Leben auf dem Schlachtfeld, ehe er zurückkehrt und schließlich am 1. Juli 1916 aus dem Heeresdienst entlassen wird, weil er nicht mehr im militärpflichtigen Alter gewesen ist. Nun konnte Karl Rothe wieder voll und ganz seinen zivilen Geschäften nachgehen.

Dr. Rudolf Dittrich bittet im Herbst 1917 um seine Versetzung in den Ruhestand und stellt sein Amt als Oberbürgermeister der Stadt Leipzig zur Verfügung.

Rat und Stadtverordnete wählen Karl Rothe in gemeinschaftlicher Sitzung am 7. November 1917 zum Oberbürgermeister der Stadt Leipzig.

Karl Rothe wird Mitglied des Ratskollegiums ab 2. Januar 1918 mit einer Wahldauer auf Lebenszeit. Eingewiesen in sein Amt wird er durch Kreishauptmann v. Burgsdorff und Rothe hält anschließend seine Antrittsrede als Oberbürgermeister.

Als Mitglied des Ratskollegiums ist er abgeordnet in den Deutschen Städtetag, in die Sächsische Gemeindekammer, in den Kreisausschuß (beratendes Organ der Kreishauptmannschaft), in den Verwaltungsrat des Leipziger Meßamtes, in die Aufsichtsräte der Leipziger Messe- und Ausstellungs-AG sowie der Leipziger Außenbahn-AG, in den Verwaltungsrat der Stiftung für die Stadt Leipzig, in das Kuratorium des Landeskonservatoriums der Musik zu Leipzig, in den Aufsichtsrat der Gewerkschaft Deutschland in Oelsnitz i.E., in den Vorstand des Deutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum, in den Verwaltungsrat der Deutschen Bücherei und in den Verwaltungsrat der 1914 errichteten Deutschen Zentralstelle für volkstümliches Büchereiwesen.

Nach Ausbruch der Novemberrevolution am 3. November 1918 in Kiel folgt Leipzig am Nachmittag des 10. November, ohne dass es zu Blutvergießen kommt. Soldaten begehren auf, das hiesige Generalkommando kapituliert, Patrouillen entwaffnen Offiziere auf der Straße, in den Kasernen wird ein Soldatenrat gewählt, Forderungen werden formuliert.

Als das Infanterie-Regiment Nr. 107 im Dezember 1918 nach Leipzig zurückkehrt, begrüßt Karl Rothe vom Balkon des Alten Rathauses die Heimkehrer – so ganz anders als seinerzeit Dr. Koch an jenem 2. November 1871. So ruft er ihnen zum Beispiel zu: „Stellt Euch mit uns auf den Boden der neuen Staatsform, rechnet mit den gegebenen Verhältnissen und arbeitet mit, dass wir schrittweise wieder vorwärtskommen, dass Deutschland wieder stark werde und freie, zufriedene Menschen es bewohnen.“

Nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 15. Januar 1919 bricht am 27. Februar 1919 der Generalstreik aus. Nach 12 Tagen sind die Streikkassen leer. In Leipzig wird der Reichsbankdirektor verhaftet, weil er nach Berliner Anweisung die Schalter schließen ließ. Eine Abordnung des Arbeiter- und Soldatenrates dringt am 5. März 1919 in das Rathaus ein und zwingt den Oberbürgermeister Dr. Karl Rothe zur Zahlung von 400.000 Mark aus städtischen Mitteln für soziale Zwecke und für Lohnzahlungen an die Eisenbahner.

Für den Juristen Karl Rothe hatten solcherart erzwungene Unterschriften (die er dabei leisten muss) keinerlei Rechtsgültigkeit und er unterschreibt, um die Kontrolle zu behalten und nicht (im Obdachlosenasyl, wie er später erfährt) eingesperrt zu werden. Ein Viertel der Summe stehlen die Boten, und als diese verhaftet werden, fehlte bereits ein Teil der gestohlenen Summe.

Von Dresden aus wird der Belagerungszustand über Leipzig verhängt und der Telefon- und Telegrafieverkehr gesperrt, sodass am 11. Mai 1919 ein General Maercker mit Militär des Nachts in Leipzig unbemerkt einrücken kann. Maercker verhängt das Standrecht und löst den Arbeiter- und Soldatenrat ohne Zwischenfälle auf.

Der wirtschaftliche Aufschwung nach Ende der Inflation bringt der Stadt Leipzig ein Ansteigen des Steueraufkommens von 41 Millionen Mark (1925) auf 54,5 Millionen Mark (1930). Leipzig nimmt als erste deutsche Stadt nach dem Krieg geschäftliche Beziehungen zu Amerika auf. Im Herbst 1926 wird eine Anleihe von 5 Millionen Dollar zu 7 Prozent Zinsen beim Bankhaus Speyer & Co. in New York aufgenommen.

Karl Rothe fährt zum Abschluss des Geschäftes mit einem Dampfer nach Amerika und macht seinem Amtskollegen einen Höflichkeitsbesuch, angetan mit Cutaway, einem Herrenschoßrock mit abgerundeten Vorderecken, und mit einem schwarzen, harten Hut auf seinem Kopf. „Dr. Rothes Rückkehr aus Amerika – Ankunft in Cuxhaven – OB Dr. Rothe wieder im Amt“, melden die „Leipziger Neuesten Nachrichten“ am 26. Oktober 1926.

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Leipziger Messe fährt Karl Rothe mit einer Delegation nach Frankreich auf Einladung der Lyoner Messe zwecks „deutsch-französischer Messeverständigung“ und „im Rahmen eines großzügigen Zusammengehens der deutschen und der französischen Volkswirtschaft überhaupt.“ Die Begegnung am 14. und 15. März 1928 endet im besten Einvernehmen.

Die letzten Jahre

Karl Rothe nimmt seinen 65. Geburtstag am 20. Februar 1930 zum Anlass, vom Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig zurückzutreten. Karl Rothe reicht das Pensionsgesuch ein.

Die städtischen Kollegien setzen die Pensionierung des OB auf den 15. April 1930 fest. Am 4. April nehmen die Ratsmitglieder von ihrem alten „Ober“ Abschied mit einem 12-Strophen-Gedicht, das Dr. Martin Böhne zu diesem Zweck verfasst hat. Nach einer kurzen Reise nach Rom und Neapel setzt sich Karl Rothe unter den vier Kandidaten seiner Nachfolge, die er alle gut kennt, für den OB von Saarbrücken namens Neikes ein. Neikes wird es nicht, weil seine Frau eine Katholikin ist.

Karl Rothe fördert schließlich die Wahl von Carl Friedrich Goerdeler und übergibt seinem Amtsnachfolger einen ausgeglichenen Haushalt. Karl Rothe wird nach und nach von seinem Amtsnachfolger aus den Ämtern gedrängt. Das beginnt mit dem Aufsichtsratsposten der Außenbahn, setzt sich fort bei der Gewerkschaft „Deutschland“ und im Verwaltungsrat der Meyerschen Stiftungen. Karl Rothe wendet sich anderen Aufgaben zu und unternimmt Reisen in das Ausland.

In Ägypten trifft er auf Georg Steindorff, auch nach Spanien führt ihn eine Reise, gemeinsam mit Dr. Martin Böhme. Erst nach seiner Pensionierung hat Karl Rothe Zeit, regelmäßig die Motetten in der Thomaskirche bis an sein Lebensende zu besuchen. In dieser Zeit setzt auch sein persönlicher Verkehr mit Karl Straube, von dem er eine hohe Meinung hat, ein.

Das Haus, in dem Karl Rothe mit seiner Familie wohnt, wird am 4. Dezember 1943 gleich von mehreren Bomben, die eigentlich der Kammgarnspinnerei in der Pfaffendorfer Straße gegolten haben sollen, getroffen. Die Familie Rothe wird ausgebombt. Die Familie wird nach Moritzburg evakuiert. In Moritzburg nimmt er an der Beisetzung der am 23. April 1945 verstorbenen Käthe Kollwitz teil.

Karl Rothe ist es durch seinen Einsatz bei der Zurückhaltung von Volkssturmmännern von ihren „Verteidigungslinien“ zu danken, dass Moritzburg nicht dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Er wird aber Zeuge der Zerstörung allen Interieurs im Schloss Moritzburg durch die Besatzer.

Am 19. Mai 1945 wird in Leipzig die Prendelstraße (so genannt ab 1898 bis 1930, dann umbenannt in Karl-Rothe-Straße und so genannt bis 1933, dann wieder als Prendelstraße bezeichnet) in Karl-Rothe-Straße umbenannt. Friedrich Michael notiert in seinem Tagebuch: „Sonnabend, 26. Mai: Die Leipziger Straßen erhalten ihre alten Namen wieder. Also heißt die Adolf-Hitler-Straße nun wieder Südstraße. Was mich besonders freut: die Prendel-Straße heißt wieder Karl-Rothe-Straße. Schön, daß der wackere Rothe das noch erlebt. Ob nun Rothe eines Tages wiederkommt?“

Karl Rothe kehrt mit seiner Familie im Oktober 1945 nach Leipzig zurück.

Karl Rothe arbeitet 1946 wieder im Rathaus als Stadtverordneter der LDPD bis 1948. Tochter Edith Rothe (1897–1989) wird 1946 auf den Direktorenposten der Stadtbibliothek Leipzig berufen.

Am 20. Januar 1953 stirbt Karl Rothe in Leipzig. Bei der Trauerfeier in der Hauptkapelle des Südfriedhofes kann der große Raum die Menschenmenge kaum fassen. Man begriff, dass mit Karl Rothe ein Zeitalter zu Ende gegangen war und dass eine neue Welt kam. Die Thomaner unter der Leitung von Thomaskantor Günther Ramin sangen ihm mit der Bach-Motette „Der Geist hilft unserer Schwachheit auf“ das letzte Lied.

Anlässlich des 58. Todestages von Karl Rothe wird am Ort seines einstigen Wohnhauses Eckhaus Dr.-Karl-Rothe-Straße 1/Kickerlingsberg in Gohlis auf Veranlassung der Kulturstiftung Leipzig ein Gebinde angebracht.

In einem LVZ-Beitrag vom 19. Januar 2011 heißt es: „Rothe führte die Stadt erfolgreich durch die wirtschaftlichen Verwerfungen der Zwischenkriegszeit. In seiner Amtszeit entwickelte sich die Leipziger Mustermesse zur wichtigsten Messe ihrer Art weltweit und Leipzig zur wichtigsten Buchstadt Europas. Der von ihm geförderte Kantor Karl Straube führte den Thomaner-Chor zu Weltruhm. Mit 65 Jahren ging er in den Ruhestand. Unter der Nazi-Herrschaft wurde er geächtet, nach dem Krieg als Reaktionär denunziert. Am 20. Januar 1953 starb Rothe in Leipzig. Das Gebinde wird durch die Privatspende des Leipzigers Joachim Krüger ermöglicht, der Rothe noch zu dessen Lebzeiten kennenlernte.“

Karl Wilhelm August Rothe war eben ein Kommunalpolitiker, wie man sich ihn nur wünschen kann!

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher