Am Anfang stand ein Argument: „Zwischen den Untaten Hitlers und denen Stalins besteht nur ein gradmäßiger Unterschied. Allerdings ist der Kommunismus als Idee ursprünglich positiv, und das war und ist der Nationalsozialismus niemals gewesen, er war in seinem Ursprung, seinen Absichten und seinem Programm von Anfang an verbrecherisch. Ich weiß nicht, ob bereits die kommunistische Idee, ob bereits ihre Theorie einen grundlegenden Fehler enthält oder ob erst die sowjetische Praxis unter Stalin die ursprünglich gute Idee verraten hat und in der Sowjetunion eine Art Faschismus errichtete“.

Dies und vieles mehr aus dem Buch der Margarete Buber-Neumann „Als Gefangene bei Stalin und Hitler“ hat mich bewogen, über ein ähnliches Schicksal aus meiner Familie zu berichten, allerdings ohne ein glückliches Ende wie bei der Buber-Neumann, sondern durch einen Schuss in den Hinterkopf meines Onkels, abgefeuert durch einen NKWD-Vollstrecker südlich von Moskau.

Der von der Buber-Neumann vermutete grundlegende Fehler in der kommunistischen Idee kann ja nur mit etwaigen Lücken im Marxschen Denken resp. Werk zusammenhängen. Und tatsächlich: Analog zur akribischen Untersuchung ökonomischer Prozesse hat es eine solche der menschlichen Verhaltensweisen in vergleichbarer Weise nicht gegeben.

Auch alle Fragen der Bedeutung der Menschen- und Bürgerrechte blieben unbeantwortet, weil sie für Marx nur mit dem Privateigentum verknüpft waren. So ist das prekäre Verhalten von Sozialisten aller Couleur gegenüber diesen Grundrechten auch das Ergebnis dieser unentwickelten Rechtspositionen.

Die Geschichte Hartmut Alfred Traubes

Der am 27. November 1901 in Königshütte/Oberschlesien geborene Hartmut Alfred Traube hatte noch 3 Geschwister, die Schwestern Thekla (geb. 1903) und Bianca (geb. 1906, meine spätere Mutter) und den Bruder Erdmann (geb. 1910). Vater Ernst Eduard Traube war Sekretär bei der Eisen- und Stahl- Berufsgenossenschaft und bearbeitete die Krankheits- und Unglücksfälle der im Stahlwerk beschäftigten Arbeiter. Die elterliche Erziehung war sehr streng; Hartmut entwickelte schon früh einen Widerspruchsgeist und entzog sich rechtzeitig einer drohenden Züchtigung nach z. B. eigener Meinungsäußerung.

In den „Stationen meines langen Lebens“, 1986 von meiner Mutter geschrieben, stehen auch einige Erinnerungen über ihren Bruder Hartmut. So z.B., dass er in jungen Jahren mit einer Gruppe „Wandervögel“ an den Wochenenden meistens unterwegs war und durch „Wald und Feld“ streifte. Zu dieser Zeit war Hartmut auch „theaterbegeistert“. Hartmut dachte sich ein Stück aus für seine Hauptrolle und die Geschwister deklamierten mit Begeisterung ihre Rollen vor den Eltern als Publikum. Nicht nur das: „Immer wieder mußten wir alle uns mit Musik befassen. Hartmut spielte Geige, Klavier, später Saxophon.“ Die elterliche Erziehung war sehr streng; Hartmut entwickelte schon früh einen Widerspruchsgeist und entzog sich rechtzeitig einer drohenden Züchtigung nach z. B. eigener Meinungsäußerung.

Hartmut ließ sich für das Studienjahr 1922/23 an der Technischen Hochschule zu Berlin/Charlottenburg zum Studium der Chemie immatrikulieren. Sein erhalten gebliebenes Studienkärtchen trägt die Nr. 31642 und das Datum 15.12.1922. Student Hartmut schloss sich an der TH vermutlich einer kommunistischen Studentengruppe an – jedenfalls fand er während der Semesterferien Anschluss und wird Mitglied einer von Fritz Zikelsky geleiteten Gruppe des Kommunistischen Jugendverbandes (KJV).

Hartmut brach dann schließlich sein Studium an der TH nach dem 13. Juli 1923 ab. Danach lernten sich Hartmut und Rudolf Adolf auf der Moltkefelsbaude im Isergebirge, Nieder-Schlesien, kennen.

Aktivitäten in Schreiberhau

Zu dieser Zeit bestand in Petersdorf (heute: Piechowice) eine Ortsgruppe der KPD, in Schreiberhau (heute: Szklarska Poręba) dagegen nicht. Hartmut sorgte dafür, dass 1926 in Schreiberhau eine Ortsgruppe des Rotfrontkämpferbundes (RFB) gegründet wurde. In Petersdorf bestand bereits eine solche mit etwa 80 Mitgliedern, in Schreiberhau gehörten bald 30 dazu – zweifellos ein neuer Auftrieb für die KPD in dieser Gegend. Nun musste eine Schulung organisiert werden, und so fand noch 1926 in Hirschberg (heute: Jelenia Góra) ein Lehrgang des RFB statt.

Anschließend demonstrierten die Genossen, unter ihnen Hartmut, Rudolf und Fritz, in Schreiberhau gegen die „Fürstenabfindung“. Damit 1926 nicht genug, man veranstaltete noch ein Grenztreffen mit tschechischen Kommunisten auf der Schneekoppe. Einzelne Gruppen wanderten mit Fackeln aus mehreren Richtungen zur Baude, lernten unterwegs Lieder, so auch „Das Lied vom kleinen Trompeter“.

„Sehr stimmungsvoll das Ganze“, so mein Informant Rudolf Adolf 1970 in Berlin.

Zu Pfingsten 1927 nahm Hartmut mit weiteren 4 Mitgliedern am Reichstreffen des RFB teil.

Meine Mutter, ab Juni 1927 auf der Schneegrubenbaude beschäftigt, erzählte mir einmal, dass Hartmut mit politisch Gleichgesinnten (Fritz Zigelsky und Rudolf Adolph) oft auf die Baude kam.

1928 veranstalteten die RFB-Ortsgruppen in Schreiberhau und Petersdorf eine Nachtübung. Sie trafen sich an der Zackenbrücke beim Luisenfelsen.

Am 1. Mai 1929 zog eine von der KPD organisierte Mai-Demonstration durch ganz Schreiberhau bis zur Moltkefelsbaude. Hartmut hisste an der Baude die rote Fahne. Das hatte Folgen: Viel mehr Gäste kamen, vor allem Berg-, Glas-, Textil- und Waldarbeiter, und die Berufsorganisation der Gastwirte (Hartmut war Mitglied), erwog seinen Ausschluss, allerdings erfolglos. Zwei Tage später wurde infolge des „Blutmai“ im Berliner Wedding der RFB verboten.

Ab 1930 wohnte Hartmut in Kiesewald (heute: Michałowice) und begann bei einem Bruder von Rudolf Adolf eine Zimmermanns-Lehre, die er allerdings nicht abschloss.

1931 gelangten aus einem Bergwerkstollen nach illegaler Bergung von Sprengstoff auch 40 kg davon in die Hände von Hartmut und Rudolf und wurde von ihnen gesichert und vergraben.

Im Juli 1932 nahmen in Kiesewald Hartmut, Rudolf und Jacob Huber alias Tobiasz, Funktionär der Roten Hilfe, bei Nacht eine Nazifahne vom Mast. (Huber, Kurier der Internationale, nahm die Fahne nach Rostow am Don mit. Dort wurde sie als Trophäe einem Wettbewerbssieger überreicht.)

Verhaftet von den Nazis

Am 3. und 4. März 1933 wurden 36 Kommunisten verhaftet und nach Hirschberg in „Schutzhaft“ genommen. Die Ermittlungen dauerten bis zu den Prozessen Mitte 1934 gegen die inzwischen verhafteten Kommunisten aus dem Unterbezirk Riesengebirge: Hirschberg. Landshut (über 30 Textilarbeiter), Schmiedeberg (über 30 der besten Bergarbeiter), Petersdorf (etwa 25 Glasarbeiter u.a.), Schreiberhau (etwa 15 Glas- und Waldarbeiter). Eine Ausnahme bildete der Prozess Fritz Zikelsky (Urteil: 12 Jahre, verbracht im Zuchthaus Brandenburg) und Rudolf Adolf (Urteil: 7 Jahre, verbracht im Zuchthaus Brandenburg).

Hartmut Traube blieb ohne Prozess weiterhin in Haft. Vernommen wurde er von Kreisleiter Stumpe und Polizeihauptmann Liedke. Vorwand der Inhaftierung war die Sprengstoffsache.

Zu Ostern 1933 begegneten sich Rudolf Adolf und Hartmut das letzte Mal. Das geschah im Hirschberger Gefängnis während des Ganges auf der Treppe zur Vernehmung. Da konnte Hartmut seinem Freund Rudolf Adolf zuflüstern: „Die wissen alles“. Rudolfs Vermutung, jemand von den Petersdorfern hat von der Sprengstoffsache etwas ausgeplaudert – aber die Nazis wussten eben nicht alles! Rudolf bezog im Verhör alles auf sich und gab das Sprengstoffversteck preis, ohne eine Beteiligung von Hartmut zu erwähnen. Da aber Hartmut ein bekannter Kommunist war, blieb er auch ohne Verhandlung inhaftiert.

Nach Ostern 1933 wurden die Häftlinge auf verschiedene Gefängnisse verteilt. Hartmut Traube, Ernst Enge und Alfred Lachmann kamen nach Leobschütz/OS, um dort u.a. zur Gartenarbeit eingesetzt zu werden.

„Als wir von seiner Verhaftung hörten“, so meine Mutter, „– wir waren darüber sehr erschrocken – schrieb ich ganz naiv und erstaunt an den Landrat Dr. Schmeisser in Hirschberg/Rsgb. und wollte den Grund der Verhaftung wissen. Auf der Rückseite des Briefbogens bekam ich die kurze Antwort: aus politischen Gründen, staatsfeindlicher Einstellung und Widerstand gegen die Staatsmacht.“

Um diese Zeit kamen eines Tages zwei Nazis und der Wachtmeister aus dem Dorf und nahmen eine Haussuchung bei Familie Traube vor. Sie fanden nur einen Koffer mit persönlichen Dingen von Hartmut, ohne verbotene Schriften oder Bücher darin und zogen übellaunig ohne Ergebnis wieder ab.

Über eine Deckadresse an seine Familie erbat sich Hartmut diesen Koffer. Über die folgenden Ereignisse berichtet meine Mutter: „Darum machte ich mich mit Rucksack im Skianzug auf den Weg zum verabredeten Treffpunkt hinter den Mittagssteinen auf dem Kammweg. Ich mußte vorsichtig sein, ging durch den Wald hinter der Heilstätte, aber auf Umwegen zum Bahnhof Mittel-Schreiberhau, wo mich Niemand kannte, fuhr weiter nach Ober-Schreiberhau. Dort begann der Aufstieg über die Alte Schlesische Baude. Unterwegs sprach mich ein Tourist an. Wir gingen gemeinsam (ca. 2 Std.) weiter. Er wollte mein Vorhaben wissen und ich erzählte, daß ich mit Freunden zum Skifahren verabredet war. Wie konnte ich ihn nur loswerden? Er kehrte erschöpft in die Baude ein. Ich war erleichtert und stieg weiter hoch bis zur Veilchenkoppe an der Elbquelle vorbei zum Treffpunkt. Brauchte nicht lange warten, die Frau kam bald. Ich übergab das Paket mit Büchern und Wäsche. Sie erzählte mir einiges von Hartmut, vor allem seine Adresse.“

Anfang 1934 besuchte sie dann den „freudig überraschten“ Bruder im Sudetenland. Er wohnte bei einem jungen Ehepaar und man hatte sich viel zu erzählen.

Entkommen

Wie ist er aus seiner Haft in Leobschütz/OS dorthin gekommen? „Er und zwei Genossen überlegten, wie sie entwischen könnten. Der Wachtmeister mußte zu einem Lehrgang für ein paar Tage. In der Haftanstalt hatte Hartmut durch die Frau etwas Bewegungsfreiheit, durfte in der Küche helfen. Sie vertraute ihm. Diese Gelegenheit nutzten die 3 Mann aus. Die Flucht war riskant. An einem frühen Morgen brachen sie heimlich auf, sperrten die Tür zu und verschwanden. Der Mond schien, es lag Schnee. Sie krabbelten bäuchlings in den Ackerfurchen bis zur nahen Grenze. Es dauerte nicht lange, die Flucht war bemerkt worden und ein Auto mit Scheinwerfern und Signalhorn suchte die Gegend ab. Es waren aufregende Stunden. Von dem jungen Ehepaar wurden sie aufgenommen und versorgt. Er sagte mir noch, daß wir bei der Aufteilung des Grundstücks ihn nicht berücksichtigen sollten, er würde wohl nicht mehr zurückkommen. Es war ein letztes Wiedersehen und ein Abschied für immer. Er wurde nun von der Gestapo gesucht. Auf dem Gebirgskamm war die Bergwacht sehr bemüht, ihn zu finden. Es fand dann nochmal eine Haussuchung ohne Ergebnis statt. Erst Weihnachten 1935 erhielt Mutter heimlich ein Foto von ihm mit herzlichen Grüßen aus Moskau. Stalin machte den Kommunisten das Leben schwer und ließ sie ohne Gnade verfolgen.“

Eine am 23. Juni 1934 gestempelte Karte von Hartmut wurde Rudolf Adolf am Ende seiner U-Haft in Breslau ausgehändigt, nachdem das Urteil gegen ihn Rechtskraft erlangt hatte. Zu der Zeit schickten Emigranten ihre Post zu Frieda Veit, die in Neuwelt an der CSR-Grenze wohnte. Von dort wurde die Post illegal über die Grenze gebracht. Diese Verbindung bestand aufgrund persönlicher Bekanntschaften.

Hartmut weilte bis Ende 1934 im Iser-Gebirge (auf CSR-Seite).

Emigration in die Sowjetunion

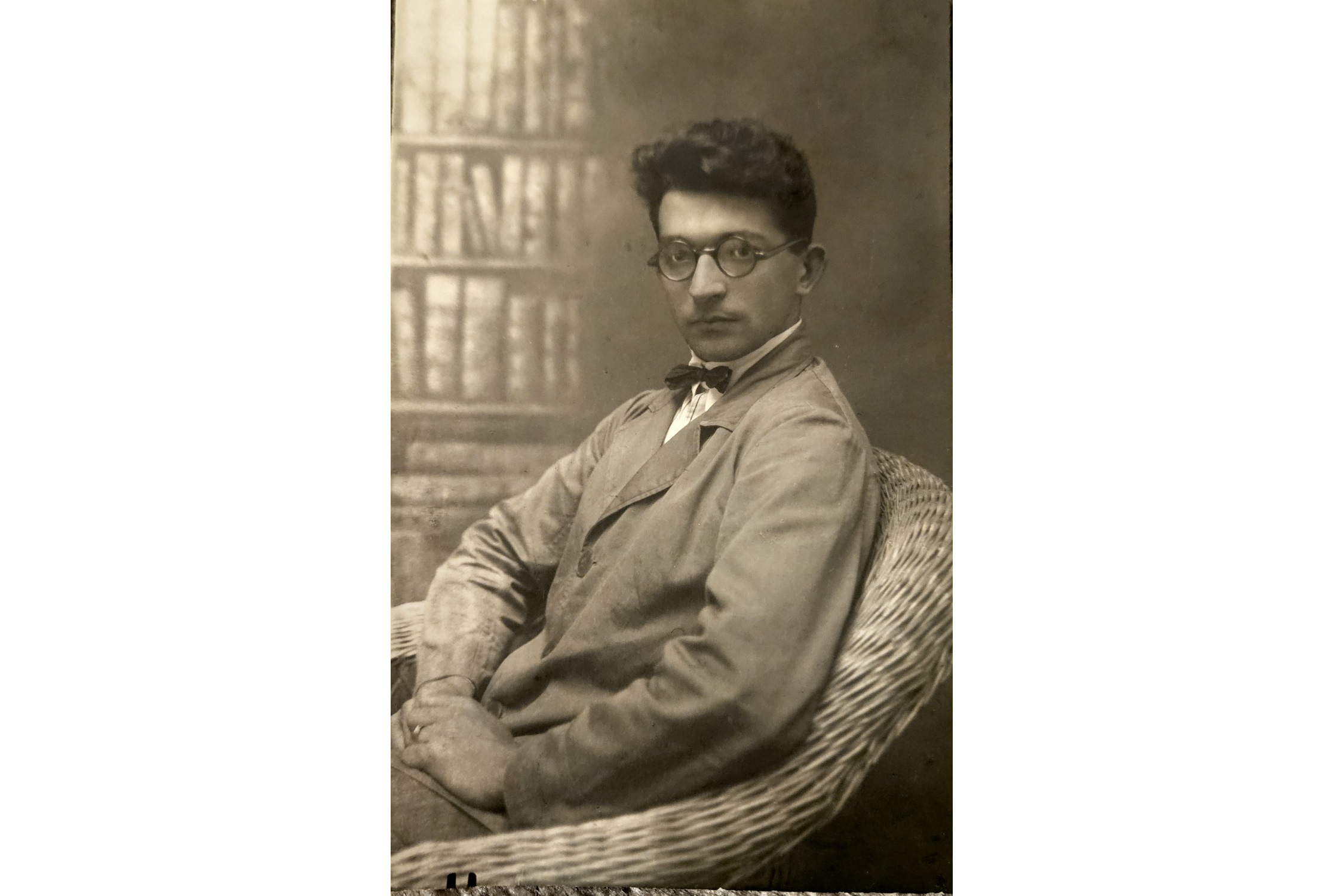

1935 emigrierte Hartmut Traube über Prag in die Sowjetunion. Von dort sandte er ein erhalten gebliebenes Foto aus Moskau über Frieda Veit an seine Mutter. Es war sein letzter, knapper Gruß an sie (der Vater lebte ja seit 9 Jahren nicht mehr): „Moskau, d. 24.12.1935. Herzl. Grüße Hartmut“.

Von Berta Daniel (1896–1981), die von der „Internationale“ mit der Organisation des Kurierdienstes betraut war, bekam Rudolf Adolf eine Karte von Hartmut, der ein Hinweis auf die Absicht, das Chemiestudium in Moskau zu beenden, zu entnehmen ist.

In Moskau fand Hartmut Arbeit als Laborant am Chemischen Institut „Voroschilov“ und wohnte in der ul. Vorovskogo 16. Er wurde am 31. Januar 1938 verhaftet und beschuldigt der Zugehörigkeit zu einer am Institut angeblich bestehenden konterrevolutionären faschistischen Organisation und der Spionage für Deutschland. NKWD und Staatsanwaltschaft der UdSSR verurteilten Hartmut Traube am 20. Februar 1938 zum Tode, und am 28. Februar 1938, zwei Tage vor meiner Geburt, wurde er in der südlich von Moskau gelegenen Hinrichtungsstätte Butowo mit einem Schuss in den Hinterkopf ermordet – gleich den anderen dort in den Jahren 1937/38 über 20.761 Menschen.

Rehabilitation

Drei Jahre nach Stalins Tod, am 25. Februar 1956, leitete Nikita Sergejewitsch Chruschtschow (1894–1971), von 1953 bis 1964 erster Sekretär der KPdSU, auf dem XX. Parteitag der KPdSU mit seiner Geheimrede am 25. Februar 1956 „Über den Personenkult und seine Folgen“ die Entstalinisierung ein, was als Beginn der Tauwetter-Periode gilt. So die offizielle Lesart.

Lesen wir, was Hannah Arendt in ihrem Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ dazu geschrieben hat: „Was Stalins Verbrechen angeht, so hatten Chruschtschows aufsehenerregende Enthüllungen – die allein schon, weil seine Zuhörer und er selbst in Wahrheit ganz und gar in die Geschichte mit hineinverwickelt waren, erheblich mehr verschleierten als sie aufdeckten – das unglückselige Ergebnis, dass sie in den Augen vieler (auch vieler Wissenschaftler, die ja von Berufs wegen eine Vorliebe für amtliche Quellen hegen) das ungeheure Ausmaß der Verbrechen herunterspielten (…)“

Und weiter lesen wir: „(…) denn diese erschöpften sich ja schließlich nicht in der Verleumdung und Ermordung einiger hundert oder tausend prominenter Gestalten aus Politik und Literatur, die man posthum ‚rehabilitieren‛ kann, sondern bestanden in der Vernichtung von buchstäblich ungezählten Millionen, und zwar von Menschen, denen niemand, auch kein Stalin, konterrevolutionäre Handlungen nachsagen konnte. Gerade indem er einige Verbrechen zugab, lenkte Chruschtschow von dem verbrecherischen Charakter des Regimes als Ganzem ab.“

Es mussten seit Stalins Tod noch sechs Jahre vergehen, bis sich die nur langsam und halbherzig vom Stalinismus lösende KPdSU im Falle Hartmut Traube am 5. März 1959 zu einer Rehabilitation durchringen konnte.

Nach unseren Vorstellungen von einem Rechtsstaat hätte es sich gehört, die noch lebenden Schwestern Thekla in Westberlin und Bianca und Hartmuts Mutter in Torgau zu verständigen. Doch das war, abgesehen von der administrativ-bürokratischen Unfähigkeit dazu, ohne Offenlegung der verbrecherischen parteipolitischen Umstände gar nicht möglich, kam also gar nicht infrage, war nur Propaganda und für Hinterbliebene also wertlos. (Hartmuts Mutter Franziska, geb. Wolnarek hat bis zu ihrem Tode am 19. Mai 1959 in Torgau die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrem Sohn nicht aufgeben können.)

Zudem bestand offensichtlich in der DDR kein offizielles Interesse mehr an einer Erforschung und Darstellung des antinazistischen Kampfes auf einem Gebiet, das nicht mehr zu Deutschland gehört. Es hätte ja sein können, dass neben einer Beschädigung der „unverbrüchlichen Freundschaft“ (man denke nur an die aus der SU heimgekehrten Emigranten mit der Last des erlebten Anschauungsunterrichts!) auch bei vertriebenen Nazigegnern Sehnsüchte nach der verlorenen Heimat geweckt werden könnten.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Danke für diesen eindringlichen Blick in Ihre Familiengeschichte.