Kirchenbauwerke gehören in Mitteldeutschland zu fast jedem Ort. Im Alltag sind sie bekannt als Wahrzeichen, Ortsmittelpunkt oder Orientierungsmarke, sie haben architektonisch, kunsthistorisch und regionalgeschichtlich vielfältige Bedeutung. Doch die Zukunft vieler Kirchen ist bedroht: Dutzende von ihnen haben ihre Funktion verloren, einige sind bereits spurlos aus dem Ortsbild verschwunden. Zeit zur Erinnerung an verschwundene Kirchen – und was mit ihnen unwiderruflich verloren gegangen ist.

Es begann mit einem Kaufmann im 18. Jahrhundert

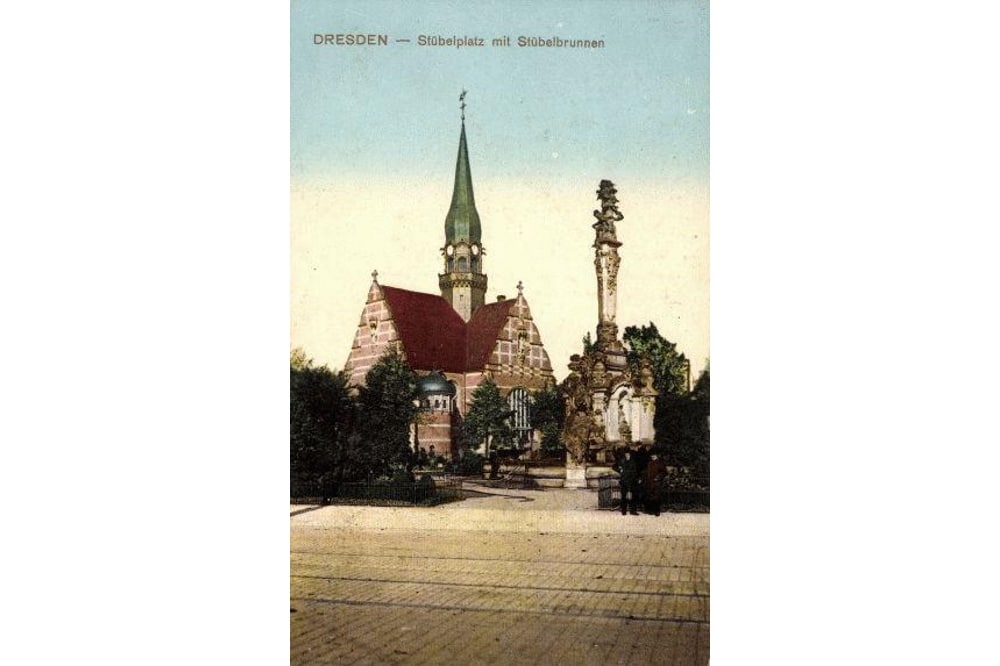

Die Kirche des Ehrlichen Gestifts – umgangssprachlich: Ehrlichsche Gestiftskirche – war ein Sakralbau am Stübelplatz, dem heutigen Straßburger Platz, in Dresden.

Johann Georg Ehrlich (auch: Johann George Ehrlich, 1676–1743) war Kaufmann und Ratsherr in Dresden. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, gründete er im Jahr 1742 die Armen- und Schulstiftung „Ehrlichsches Gestift“.

1872 wurde die Schule in eine Bürgerschule mit vier Klassen umgewandelt. Wenig später entstand nahe dem heutigen Straßburger Platz an der Blochmannstraße 2 ein neues Schulgebäude mit Turnhalle. Die Einweihung des neuen Ehrlichschen Gestifts erfolgte im Oktober 1880. Ab 1894 diente sie als höhere Bürgerschule mit 10 Schul- und Fortbildungsklassen für insgesamt 250 Schüler. Ab 1894 gab es ein Internat für 50 Schüler.

Von 1904 an entstand jener Kirchenbau im Stil des Historismus, geplant von Architekt Karl Emil Scherz. Weihe war am 11. März 1907. Die Kirche gehörte – anders als üblich – nicht zu einer Kirchgemeinde, sondern zur Stiftung; es gab in ihren Mauern zudem ein reges Konzertleben.

Architektonischer Schmuck mit Neoromanik

Das Gotteshaus hatte eine Klinkerfassade mit Gliederungen in Elbsandstein. Der Grundriss bildete ein Kreuz mit kurzen Schiffen als dessen Schenkel. Über der Vierung lag der Turm mit seinem schlanken und hohen Helm. Die Giebel der Kirchenschiffe waren mit senkrechten Pilastern und horizontalen Gesimsen in Sandstein gegliedert. An ihrer Traufe befanden sich gebogene Abdeckungen, das Schweifwerk eines Volutengiebels andeutend.

In den Giebelfeldern war eine fialenbekrönte Baldachin-Nische mit einer Skulptur untergebracht. Runde Rosetten- und Spitzbogenfenster ließen Tageslicht in den Innenraum und prägten zusammen mit Strebepfeilern an den Außenwänden die Fassade neogotisch. Eine Rundbogenkolonnade am Eingang und die Rundbogenfenster des seitlichen Treppenturms ergänzten den architektonischen Schmuck mit neoromanischen Stilelementen.

Der Innenraum war schlicht gestaltet. Im Chor hatten die Doppelbogenfenster eine Ornamentverglasung mit Szenen der christlichen Mythologie. Der Altar stand auf einem zweistufigen Podest mit zwei seitlichen, kunstvoll gearbeiteten schmiedeeisernen Gittern. Zwei dunkle Säulenpaare trugen die Altarplatte. Oberhalb des Retabels stand in zentraler Position eine Plastik „Die Kreuzigung Jesu“. Links und rechts des Kreuzes befanden sich eine weibliche und männliche Figur in kniender Andachtshaltung.

Verheerende Auswirkung des Krieges

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden wegen schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse die Gottesdienste im Winter in den Andachtssaal des neu errichteten Erziehungshauses verlegt: Die Kosten für die Kirchenheizung konnten nicht aufgebracht werden.

Aufgrund der Inflation seit September 1923 schmolz das Stiftungsvermögen gravierend – und so musste auf die Stellen von Stiftskantor und 2. Stiftsprediger verzichtet werden.

Der finanziellen Notlage geschuldet, wurde der altlutherischen St.-Pauls-Gemeinde die Mitnutzung der Kirche gestattet und am 1. März 1924 vertraglich geregelt: So wurden Mieteinnahmen und Finanzmittel für die Heizkosten erwirtschaftet.

Bei den Luftangriffen auf Dresden am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde auch diese Kirche getroffen: Sie war zwar ausgebrannt, jedoch alles andere als ein „hoffnungsloser Fall“.

Der Wiederaufbau blieb ein frommer Wunsch

Das Gotteshaus diente vielen jungen Dresdnern regelmäßig zur Andacht, sie war Ort der Gemeinsamkeit für Andacht und Hoffnung, für Zuversicht und Freude. Wie anderswo bei demselben Schicksal wünschten sich die Christen dort den Wiederaufbau ihrer Kirche. Der wäre möglich gewesen und wurde auch erwogen – so etwa als Konzertsaal der Musikhochschule.

So leisteten einstige Schüler des Gestifts ab 1945 freiwillige Aufräumarbeiten, sie forderten am 2. Juli 1950 die Erhaltung und den Wiederaufbau der Kirche. Es blieb ein frommer Wunsch: In Dresdens Rathaus wurde damals über das Stiftungs-Eigentum verfügt – und das Gotteshaus am 4. August 1951 gesprengt.

Zuvor konnten Teile der Innenausstattung geborgen werden: Das Kruzifix und die Gedenkbüste für Stifter Ehrlich kamen in die Nazarethkirche im Stadtteil Seidnitz, an deren Eingang stehen seit 1951 die beiden erwähnten andächtigen Figuren aus der Gestiftskirche. Das Taufbecken und das Gestühl wechselten in die Thomaskirche im Stadtteil Gruna.

1950 und 1951 entstand auf dem Grundstück als Ruinenausbau ein Neubau für Dresdens Musikhochschule, dieser wurde bis 1981 genutzt.

An den Stifter und Namensgeber wird bis heute erinnert

Die Erinnerung an den Stifter ist in Dresden heute auf doppelte Weise lebendig: Seit 1873 gibt es in der Wilsdruffer Vorstadt ihm zu Ehren die Ehrlichstraße. Auch werden seit 2012 jährlich an Jugendliche aus sozial schwachen Familien Johann-Georg-Ehrlich-Stipendien verliehen. Sie werden finanziert von der Akademie für berufliche Bildung gGmbH – und der Ehrlichschen Schul- und Armenstiftung Dresden: Die 1960 von der DDR enteignete Stiftung erstand wieder in den 1990er Jahren. Ihre Mittel dienen erneut den Ehrlichschen Zwecken.

Der einstige Standort der Kirche ist heute eine Grünanlage. Ehrlichs Idee von 1742, sie lebt auch nach 280 Jahren – und wirkt weiter.

Koordinaten: 51° 2′ 48″ N, 13° 45′ 17,4″ O

Quellen und Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ehrlichsche_Gestiftskirche

https://www.stadtwikidd.de/wiki/Kirche_des_Ehrlichschen_Gestifts

https://buergerstiftung-dresden.de/Stiftungen/Ehrlichsche-Schul-und-Armenstiftung/

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher