Kirchenbauwerke gehören in Mitteldeutschland zu fast jedem Ort. Im Alltag sind sie bekannt als Wahrzeichen, Ortsmittelpunkt oder Orientierungsmarke, sie haben architektonisch, kunsthistorisch und regionalgeschichtlich vielfältige Bedeutung. Doch die Zukunft vieler Kirchen ist bedroht: Dutzende von ihnen haben ihre Funktion verloren, einige sind bereits spurlos aus dem Ortsbild verschwunden. Zeit zur Erinnerung an verschwundene Kirchen – und was mit ihnen unwiderruflich verloren gegangen ist.

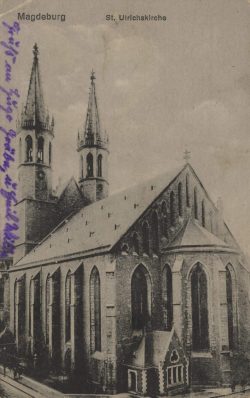

Sie war Magdeburgs zweitälteste Pfarrkirche – und ein zentrales Wahrzeichen der Altstadt: die St.-Ulrich-und-Levin-Kirche, auch kurz Ulrichskirche genannt.

Um 1022 wurde Magdeburgs St.-Ulrichs-Gemeinde erstmals erwähnt, deren Kirche erstand vermutlich im ersten Drittel des 11. Jahrhunderts. Die Kirchengründung stand mit großer Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit dem Bau der Geroschen Stadtmauer zwischen 1012 und 1023, Namenspatron war Bischof Ulrich von Augsburg. Der erste Bau war eine Holz- oder Fachwerkkirche mit Fundamenten und Turmgeschossen aus Stein.

Beim Stadtbrand 1188 brannte auch die Ulrichskirche nieder. Nach dem Wiederaufbau wurde sie auch dem Heiligen Levin geweiht, der hauptsächlich in Flandern verehrt wurde. Der Grund: Flandrische Kaufleute waren in die Region Magdeburg eingewandert, und in der Kirchgemeinde hatten diese wohlhabenden Personen großen Einfluss. Die erste urkundliche Erwähnung des offiziellen doppelten Kirchennamens stammt von 1464.

Die wiederaufgebaute Kirche entstand auf den Fundamenten des Vorgängerbaus – als eine einschiffige Saalkirche mit zwei aus Stein errichteten Türmen. Aus dieser Bauphase stammten die bis 1956 bestehenden unteren drei Turmgeschosse.

Eine besondere Rolle spielte die Kirche bei der Reformation: Im September 1524 wurde Nikolaus von Amsdorf, ein enger Vertrauter Martin Luthers, Prediger an Sankt Ulrich und Superintendent von Magdeburg; er trieb die Reformation in der Stadt voran. Nach der Besetzung Wittenbergs von kaiserlichen katholischen Truppen 1547 flohen viele Gelehrte der Universität Wittenberg nach Magdeburg. Dort verfassten sie Hunderte Streitschriften gegen den Kaiser und für den Protestantismus – aus dieser Zeit stammt Magdeburgs Beiname „Unseres Herrgotts Kanzlei“.

Bei der Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg wurde auch die Ulrichskirche beschädigt und von 1648 bis 1656 wieder aufgebaut. Orgelbauer Arp Schnitger schuf 1699 seine Orgel für die Kirche.

Am 9. Juni 1861 löste ein Blitzschlag ein Feuer aus. Das Dach, die beiden Türme und ein Teil des Gewölbes in der Nähe der Türme wurden zerstört oder stark beschädigt. Das Kircheninnere erlitt kaum Schäden – so konnte am 14. Juli 1861 wieder Gottesdienst gefeiert werden. Der Wiederaufbau dauerte bis 1866, dabei wurden die beiden Türme neogotisch umgestaltet.

Beim Luftangriff auf Magdeburg am 16. Januar 1945 blieben die charakteristischen Doppeltürme und die Westfassade komplett erhalten. Dach und Gewölbe stürzten ein, die Außenwände und die gotischen Pfeiler blieben stehen.

Die Kirche diente Dutzenden Generationen von Magdeburgern regelmäßig zur Andacht sowie zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten als Stätte festlicher Begegnung. Sie war vertrauter, heimatlicher Treffpunkt für Taufe und Konfirmation, für Trauung, Silberne und Goldene Hochzeit und für den Heimgang Hunderter Bürger. Sie war Ort der Gemeinsamkeit für Andacht und Hoffnung, für Zuversicht und Freude, für Trauer und Leid.

Wie wohl jede andere Kirchgemeinde mit demselben Schicksal wünschten sich die Christen dort ein Wiedererstehen ihrer Kirche. Es blieb ein frommer Wunsch: Beim Neuaufbau als der Stadt der DDR, der im Sinne der SED-Ideologie bewusst mit der bisherigen Stadtgestaltung brach, wurde die Ulrichskirche als störendes Element gesehen. Am 5. April 1956 wurde sie gesprengt, das freigewordene Areal begrünt.

Damit verlor Magdeburg ein Gebäude, das Stadtbild und Stadtgeschichte wesentlich mitgeprägt hatte. 1959 wurden zwei säkularisierte Kirchen abgerissen und drei weitere Kirchen gesprengt: Sankt Jakobi (ausgebrannt, Türme und Umfassungsmauern zu großen Teilen intakt), Martinskirche und Heilige-Geist-Kirche (Sankt Spiritus: 1948 bis 1950 wiederaufgebaut, wurde genutzt). Am 20. Oktober 1960 wurde die Französisch-Reformierte-Kirche gesprengt und 1964 das Kirchenschiff Sankt Katharinen.

Nach der Deutschen Einheit 1990 wurde das östlich gelegene Gebiet neu bebaut. Das dort errichtete Gebäude erhielt in Erinnerung an die Kirche den Namen „Ulrichshaus“. Das Gelände, auf dem die Kirche stand, heißt seit 1998 „Ulrichplatz“.

Am 31. Oktober 2007 gründete sich das Kuratorium zum Wiederaufbau der Ulrichskirche. Es hatte sich das Sammeln von Spenden zum Ziel gesetzt – und die Wiedereröffnung des Gotteshauses als „Dokumentationszentrum des Protestantismus“ zum 31. Oktober 2017, dem 500. Jahrestag von Luthers Thesenanschlag, als Ziel.

Oberbürgermeister Lutz Trümper beantragte im April 2010 im Stadtrat, einen Bürgerentscheid zum Wiederaufbau der Ulrichskirche zu initiieren; der Antrag verfehlte die notwendige Zweidrittelmehrheit. Magdeburgs Stadtrat signalisierte am 24. Juni 2010, das Vorhaben des Kuratoriums zu unterstützen und das Grundstück bis 2017 für den Wiederaufbau der Ulrichskirche freizuhalten.

Daraufhin sammelte eine Bürgerinitiative mehr als 13.000 Unterschriften, um doch einen Bürgerentscheid zu diesem Thema zu erreichen – überwiegend mit der Motivation, so den Wiederaufbau zu verhindern. Der Bürgerentscheid am 20. März 2011 hatte eine Wahlbeteiligung von 56,3 Prozent, dabei stimmten 76 % der Wähler gegen den Wiederaufbau.

Ausstattungsstücke der Ulrichskirche sind heute an verschiedenen Stellen in Magdeburg zu finden. So ist etwa das Uhrwerk der Turmuhr von 1880, am 3. April 1956 ausgebaut, seit 2016 im Jahrtausendturm in Magdeburgs Elbauenpark zu Hause.

Teile der gesprengten Kirche wurden bei der Errichtung von Bauten des Magdeburger Zoos verbaut. Nach dem Abriss solcher Bauten wurden Säulenteile, Kapitelle und Sandstein-Einfassungen der gesprengten Kirche geborgen und aufbewahrt.

Die Fundamente der Ulrichskirche liegen unter einem Blumenbeet am Nordrand der dortigen Grünfläche. Die Nordfassade schloss in etwa mit dem Fußweg der Ernst-Reuter-Allee ab, die Ostfassade stand gegenüber dem heutigen Bronzemodell und der Gaststätte „Alex“. An der Stelle der West- und Südfassade wächst heutzutage Rasen.

Koordinaten: 52° 7′ 50,6″ N, 11° 38′ 3,1″ O

Quellen und Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/St.-Ulrich-und-Levin-Kirche

https://ulrichskirche.de/home

https://buergerentscheid-magdeburg.de

https://www.volksstimme.de/lokal/magdeburg/magdeburger-stadtrate-wollen-reste-der-ulrichskirche-ausgraben-lassen-3165981

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher