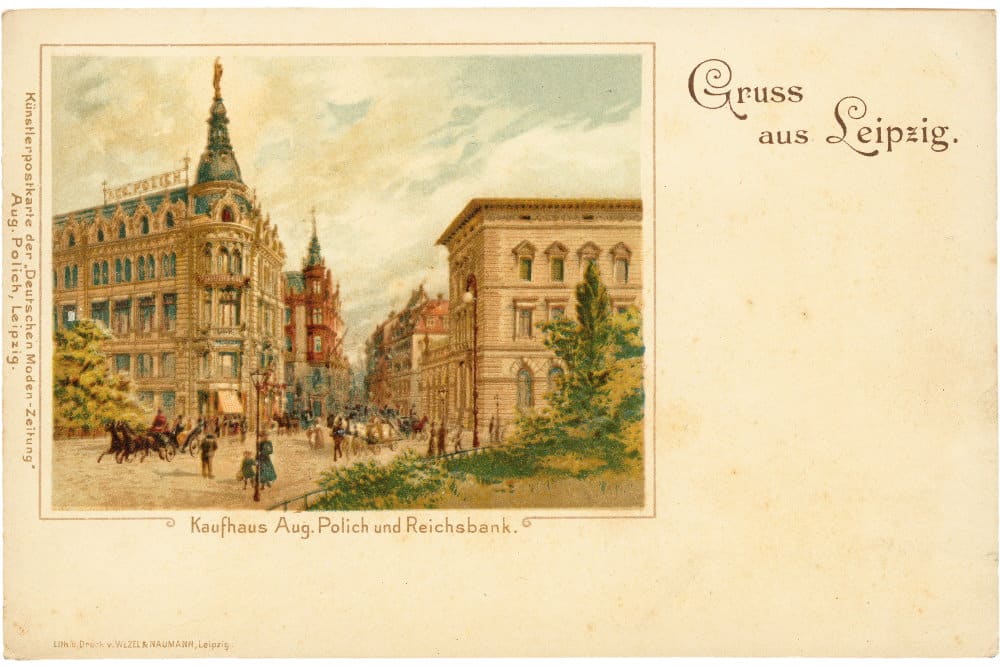

Zwischen dem Herbst 1933 und dem Frühjahr 1934 übernahm die in Berlin ansässige Verwaltungs-Aktiengesellschaft für kaufmännische Beteiligungen das Geschäftshaus Schloßgasse 1–5 / Markgrafenstraße 2 in Leipzig. Eigentümer des Gebäudes war die August Polich GmbH, die hier das traditionsreiche und renommierte Modehaus August Polich betrieb. Hinter der Verwaltungs-AG stand das niederländische Familienunternehmen C & A Brenninkmeyer. Dass das Textil-Kaufhaus Polich während der nationalsozialistischen Diktatur verschwand, ist darauf zurückzuführen, so ist in diversen Veröffentlichungen zu lesen, dass ein „jüdisches Textilkaufhaus“ der „nationalsozialistischen Arisierungswelle zum Opfer“ gefallen sei.

Wird die Bezeichnung jüdisches Geschäft ohne Anführungszeichen in historischen Betrachtungen zur Zeitgeschichte, wie in Texten über das Kaufhaus Polich geschehen, verwendet, werden zeitgenössische Befindlichkeiten zur Abgrenzung zwischen Deutschen und Juden unreflektiert weitergegeben.

Ein Ladengeschäft hat keine ethnischen Eigenschaften; aber die Inhaber können beispielsweise Jüdinnen und Juden sein. Im Fall des Textilkaufhauses Polich waren aber die Inhaber keine Juden, sondern Nichtjuden. Der nationalsozialistische Antisemitismus war hier nicht die Ursache für das Ende des Kaufhauses.

Das Kaufhaus geriet in den Strudel der Weltwirtschaftskrise

Auf dem Höhepunkt der 1929 ausgebrochenen Weltwirtschaftskrise geriet Anfang 1932 das Einzelhandelsgeschäft August Polich in Zahlungsschwierigkeiten. Die Teilnehmer einer Gläubigerversammlung, die am 7. April 1932 in Berlin stattfand, verständigten sich auf eine Änderung der unternehmerischen Gesellschaftsform, um einen sich anbahnenden Konkurs zu verhindern. Im Juli 1932 gingen die Gläubiger auf einen angebotenen Vergleich ein. Das Textilkaufhaus entwickelte eine neue Werbe- und Verkaufsstrategie.

War das Warenangebot bisher im gehobenen Preissegment angesiedelt, wurde nun eine andere Käuferinnen- und Käuferschicht als Hauptzielgruppe angesprochen: Arbeiter, Angestellte und Beamte mit niedrigem Einkommen. Das Modehaus warb fortan als „Das Textilkaufhaus für Jedermann“. 1933 wurde die Firma August Polich in eine GmbH umgewandelt. Die bisherigen Firmeninhaber August Walter Polich und Martha Büchner, geborene Polich, wurden zu Gesellschaftern.

C & A wollte auch in Leipzig präsent sein

Eine wirtschaftliche Konsolidierung gelang der August Polich GmbH nicht. Am Ende musste das Unternehmen Konkurs anmelden. Das Grundstück wurde zwangsversteigert und von C & A erworben. Ein firmeneigenes Einzelhandelsgeschäft sollte in das Geschäftshaus einziehen. Aber die Kreishauptmannschaft Leipzig als zuständige staatliche Mittelbehörde erteilte keine Genehmigung. Daraufhin wandte sich C & A an das sächsische Wirtschaftsministerium. Auch aus Dresden kam eine ablehnende Antwort.

In einem nächsten Schritt intervenierte C & A im Reichswirtschaftsministerium; auch dies hatte keinen Erfolg. Als 1935 die Kreishauptmannschaft Leipzig an seiner ablehnenden Haltung festhielt, setzte C & A ein bedenkliches Zeichen und ließ das Polich-Haus abreißen, um ein neues Geschäfts- und Bürogebäude, das Merkurhaus, zu errichten.

Auch im Neubau unterbanden Kreishauptmannschaft und sächsisches Wirtschaftsministerium die Eröffnung eines Kaufhauses. Im Herbst 1937 wandte sich C & A an Hermann Göring, der zu diesem Zeitpunkt auch Beauftragter für den Vierjahresplan war. Göring setzte sich für das Unternehmen ein und wies das sächsische Wirtschaftsministerium an, die Kaufhauseröffnung zu genehmigen.

Leipzigerinnen und Leipziger mieden anfänglich C & A

Wie der Historiker Mark Spoerer in der von ihm verfassten Unternehmensgeschichte, die 2016 erschien, einschätzte, mieden die Leipziger zunächst das Kaufhaus. Spoerer begründet dies mit Sanktionen, die Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst angedroht waren, wenn sie oder Familienangehörige in „nicht-arischen Geschäften“ kauften, und dass vielen Leipzigern die neuen Besitzverhältnisse nicht bekannt waren.

Tatsächlich wurden auch in Leipzig im öffentlichen Dienst Beschäftigte entlassen, wenn bekannt wurde, dass sie in „jüdischen Geschäften“ gekauft hatten. Auf die Umsätze wirkte sich diese Gruppe von Nichtkäufern nur bedingt aus, denn viele Nichtjuden aus Leipzig und dem Umland kauften bewusst in „jüdischen Geschäften“, um solidarisch mit den jüdischen Inhabern und Angestellten zu handeln und damit Maßnahmen des NS-Staates offen abzulehnen.

Die von Spoerer gegebene Erklärung greift somit ins Leere, da die Polichs Nichtjuden waren, und das Kaufhaus auch nicht als „jüdisches Geschäft“ gemieden wurde. Die Ursachen für das zunächst schwache Kundeninteresse der Leipziger sind bei der vermuteten Verdrängung des Kaufhauses Polich und dem durch den Abriss des Polich-Hauses entstandenen Groll gegen C & A zu suchen.

Nach der zwangsweisen „Arisierung“ und Liquidation des „jüdischen Einzelhandels“ im Gefolge des November-Pogroms 1938 stieg auch im Kaufhaus C & A Brenninkmeyer der Umsatz in neue Höhen.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher