Eine neue Studie zeigt eine natürliche Lösung zur Abschwächung von Auswirkungen des Klimawandels wie extremen Wetterereignissen auf. Forschende der Universität Leipzig, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) und anderer Forschungseinrichtungen fanden heraus, dass eine vielfältige Pflanzenwelt als Puffer gegen Schwankungen der Bodentemperatur wirkt.

Dieser Puffer wiederum kann einen entscheidenden Einfluss auf wichtige Ökosystemprozesse haben.

Ihre neuen Erkenntnisse haben die Wissenschaftler/-innen im Fachjournal „Nature Geoscience“ veröffentlicht.

„Die Bodentemperatur spielt eine zentrale Rolle bei der Steuerung wichtiger Ökosystemprozesse in Bezug auf Wasser-, Kohlenstoff- und Nährstoffdynamik, mikrobielle Aktivität und landwirtschaftliche Produktivität“, erklärt die Erstautorin der Studie, Dr. Yuanyuan Huang. Trotz ihrer Bedeutung wurde bisher in keiner Studie untersucht, ob gerade die Pflanzenvielfalt als Puffer gegen Schwankungen der Bodentemperatur während der langfristigen Entwicklung einer Gemeinschaft wirkt.

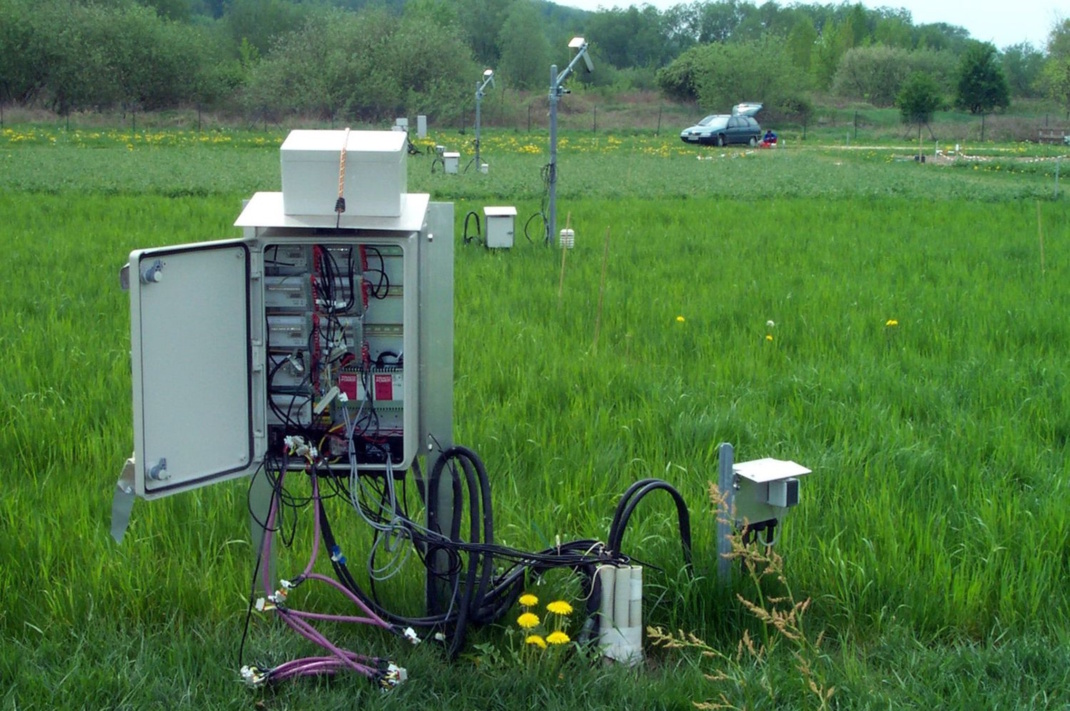

Huang und ihre Kolleg/-innen präsentieren in ihrer Studie Ergebnisse eines umfassenden Datensatzes, der von 2004 bis 2021 in einem groß angelegten Grasland-Biodiversitätsexperiment – dem Jena-Experiment – gesammelt wurde. Das Versuchsgelände umfasst 80 Parzellen mit einer unterschiedlichen Pflanzenvielfalt von einer bis zu 60 Arten. Außerdem lieferten vier Parzellen mit unbepflanztem Boden und zwei Parzellen mit unkontrolliertem Bewuchs wichtige Bezugspunkte.

Die Bodentemperatur wurde automatisch in fünf Zentimetern und 15 Zentimetern Tiefe mit einer Auflösung von einer Minute über einen Zeitraum von 18 Jahren aufgezeichnet, was eine erhebliche Klimavariabilität abdeckt.

Die wissenschaftliche Koordinatorin des Versuchsexperiments, Dr. Anne Ebeling, sagt: „Wir haben gerade das 20-jährige Bestehen des Jena-Experiments gefeiert. In diesen zwei Jahrzehnten haben wir eine Reihe von extremen Wetterereignissen erlebt, darunter langanhaltende Dürren, ein großes Hochwasser im Jahr 2013 und außergewöhnlich kalte Frühlinge.“

Zusätzlich meint Gideon Stein, der zweite Autor der Studie und verantwortlich für die Datenaufbereitung: „Es ist wirklich interessant zu sehen, wie viele historische Ereignisse in den Temperaturdaten des Jena Experimentes wiederzufinden sind.“

„Diese beispiellose Analyse langfristiger, hochauflösender Daten liefert überzeugende Beweise dafür, dass die Pflanzenvielfalt als natürlicher Puffer fungiert und angesichts klimatischer Extreme für Stabilität sorgt“, betont Huang. Während des gesamten 18-jährigen Zeitraums habe die Pflanzenvielfalt ihre bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, den Boden bei sengender Hitze vor Überhitzung zu schützen und in kälteren Perioden dabei zu helfen, Wärme zu speichern.

Stabilität das ganze Jahr über

Im Sommer, an Tagen mit besonders hoher Lufttemperatur, lag die Bodentemperatur in Pflanzengemeinschaften mit 60 Arten um 5,04 Grad Celsius niedriger als in unbepflanzten Parzellen. Zum Vergleich: Dieser Unterschied ist mehr als doppelt so hoch wie der Unterschied zwischen Monokulturen und unbepflanztem Boden zum gleichen Zeitpunkt.

An Tagen mit besonders niedriger Lufttemperatur war jedoch die Bodentemperatur in der 60-Arten-Pflanzengemeinschaft um 1,48 Grad Celsius wärmer als im unbepflanzten Parzellen, was in diesem Fall fast fünfmal so hoch ist wie der Unterschied zwischen Monokulturen und dem unbepflanzten Boden.

Die Forschenden kamen zu dem Schluss, dass Pflanzenvielfalt die Bodentemperatur das ganze Jahr über stabilisieren kann. Die Auswirkungen verstärkten sich mit zunehmendem Alter der Versuchsgemeinschaften und sind gerade unter den härtesten klimatischen Bedingungen wie sengend heißen Tagen und trockenen Jahren noch prägnanter.

In einem zweiten Schritt untersuchten Huang und ihre Kolleg/-innen die Ursachen für die stabilisierende Wirkung der Pflanzenvielfalt. Die Pflanzenvielfalt erhöhte nicht nur die Gesamtheit an Blattflächen der Pflanzen, was zu einer stärkeren Beschattung führte, sondern auch den Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden. Die stabilisierende Wirkung der Pflanzenvielfalt zeigte sich durch eine Reduktion der Wärmeleitung in den oberen 60 Zentimetern des Bodens.

Infolgedessen blieb die Bodentemperatur in Gemeinschaften mit einer höheren Pflanzendiversität das ganze Jahr über und durch den kompletten Oberboden hinweg stabiler.

Auch Abbau von Kohlenstoff im Boden

Diese Ergebnisse haben weitreichende Auswirkungen. In Graslandschaften der gemäßigten Zonen und darüber hinaus könnte die durch die Pflanzenvielfalt bewirkte Stabilisierung der Bodentemperatur entscheidend sein, um negative Auswirkungen extremer klimatischer Ereignisse abzuschwächen. Dazu gehört auch der Abbau von Kohlenstoff im Boden und dessen Freisetzung in die Atmosphäre.

Hierdurch hat dieser natürliche Mechanismus nach Ansicht der Forschenden zusätzlich das Potenzial, den Prozess der globalen Erwärmung zu verlangsamen.

„Unsere Forschung zeigt die bemerkenswerte Fähigkeit der Pflanzenvielfalt, als Schutzschild gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu wirken. Sie erinnert uns eindringlich daran, wie wichtig es ist, die biologische Vielfalt in unseren Ökosystemen zu erhalten und zu fördern, um die Umwelt zu schützen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern“, sagt Prof. Dr. Nico Eisenhauer, der Leiter der Studie und Sprecher des Jena-Experiments.

Die Studie erweitere nicht nur unser Verständnis der lebenswichtigen Rolle der biologischen Vielfalt, sondern biete auch einen Hoffnungsschimmer im laufenden Kampf gegen den Klimawandel.

Veröffentlichung in „Nature Geoscience“: „Enhanced stability of grassland soil temperature by plant diversity“

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher

Interessante Studie, das Ergebnis absolut nachvollziehbar und plausibel!

Auch für Wald gibt es viele Untersuchungen – z.B. von Professor Ibisch aus Eberswalde -, wie sich eine natürliche oder naturnahe Pflanzengesellschaft positiv auf das Mikroklima auswirkt, geschlossene Kronendächer wichtig für ein waldtypisches kühles Waldinnenklima sind und Austrocknungen des Bodens deutlich vermindern. So ist es in naturnahen und strukturreichen Laubwäldern oft mehr als 10 Grad kühler als in einem Monobestand (v.a. Fichten- oder Kiefernplantagen, aber auch Laubholzmonokulturen).

Seltsam, dass das iDiv in Leipzig, welches zahlreiche Forschungsprojekte für die Stadt Leipzig und das Forstamt durchführt, solche Forschungsergebnisse für den Wald offensichtlich nicht ernst nimmt, das Heißschlagen des Leipziger Auwaldes über Kleinkahlschläge weiterhin als gute Option lobpreist, drastische Altdurchforstungen (mit Biomasseentfernungen von 100 Festmetern/ha und mehr) nicht kritisiert, Schirmschläge in der Burgaue (das sogenannte Mittelwaldexperiment), die eine extrem monotone Ahornmonokultur haben entstehen lassen (viele stehen gelassene Bäume sind schon angesichts der plötzlichen Freistellung mit den logischen Folgen wie Temperaturerhöhung oder Sturmanfälligkeit umgefallen) gutheißt und sogar noch eine Intensivierung der Einschläge vorschlägt, bei den Temperaturmessungen auf den Kleinkahlschlägen auf öffentlichen Diskussionsveranstaltungen nur Durchschnittstemperaturen nennt (obwohl die Extremtemperaturen natürlich die viel relevanteren sind), die gemessenen Luftfeuchtigkeitswerte außer Acht lassen usw. usf… Ob es hier wohl irgendwelche Interessenskonflikte bestehen?