Unser Gehirn ist augenscheinlich nicht in der Lage zu merken, wann es betrogen wird. Ein paar Katzen- und Hundevideos genügen, und es schmilzt dahin und das Wort „NIEDLICH“ hämmert durch alle Leitungsbahnen. Marshall McLuhan hätte unsere von Fakes besessene Gegenwart nicht nur zum Teufel gewünscht. Er hätte sich tatsächlich gefragt, ob der Mensch überhaupt je begreift, was a-soziale Medien eigentlich permanent mit seinem Gehirn anstellen. Ein Studienergebnis aus Leipzig lässt ahnen, wie so etwas kommt.

Denn unser Gehirn hat natürlich in Jahrmillionen gelernt, sich die Dinge möglichst einfach zumachen. Denn in der freien Natur hat es keine Zeit, lange darüber zu grübeln, was es da im Augenwinkel wahrgenommen hat. In Sekundenbruchteilen muss es das Objekt im Dickicht einsortiert haben in ganz simple Raster, die sofort eine Entscheidung einleiten. Und sei es die panische Flucht.

Am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften wird genau an diesen Prozessen im Gehirn geforscht, die uns ermöglichen, alle Dinge, die wir wahrnehmen, sofort einzugruppieren, also im wahrsten Sinn des Wortes zu er-kennen.

Wie wir Dinge erkennen

Um einen Stuhl oder einen Hund als solchen zu erkennen, zerlegt das Gehirn sie in ihre einzelnen Eigenschaften und setzt sie anschließend wieder zusammen. Bislang war jedoch unklar, um welche Eigenschaften es sich dabei handelt. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben diese nun identifiziert – von „bunt“ und „flauschig“ bis „wertvoll“ – und stellen fest: Es braucht lediglich 49 Merkmale, anhand derer wir beinahe jedes Ding erkennen.

Wir leben in einer Welt voller Dinge, die wir identifizieren und in verschiedene Kategorien einordnen müssen. Nur so können wir miteinander kommunizieren und entsprechend sinnvoll handeln. Sehen wir etwas vor uns, das wir als Stuhl erkennen, können wir uns daraufsetzen. Haben wir eine Tasse als solche identifiziert, können wir sie anheben und daraus trinken.

Um diese Kartierung durchzuführen und unserer Umgebung einen Sinn zu geben, müssen wir ständig die aktuell eintreffenden Informationen mit denen abgleichen, die wir bereits gelernt haben. Dazu zerlegt das Gehirn ein Objekt in seine einzelnen Eigenschaften, gleicht die mit bereits Bekanntem ab und setzt die Eigenschaften anschließend wieder zusammen. Je nachdem, wie ähnlich das Betrachtete zu einer bekannten Kategorie ist, wird es dann als Möbelstück oder Gefäß erkannt.

Bislang ist jedoch unklar, wodurch wir Dinge als ähnlich oder weniger ähnlich betrachten – welche Eigenschaften es also sind, die uns Objekte erkennen lassen.

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig haben nun in Zusammenarbeit mit dem National Institute of Mental Health in Bethesda, USA, ein Set aus 49 Eigenschaften ermittelt, nach denen wir beinahe alle Objekte bestimmen können, die also deren sogenannter mentaler Repräsentation zugrunde liegen. Darunter versteht man eine Art inneres Abbild, in das das Gehirn einen Reiz übersetzt.

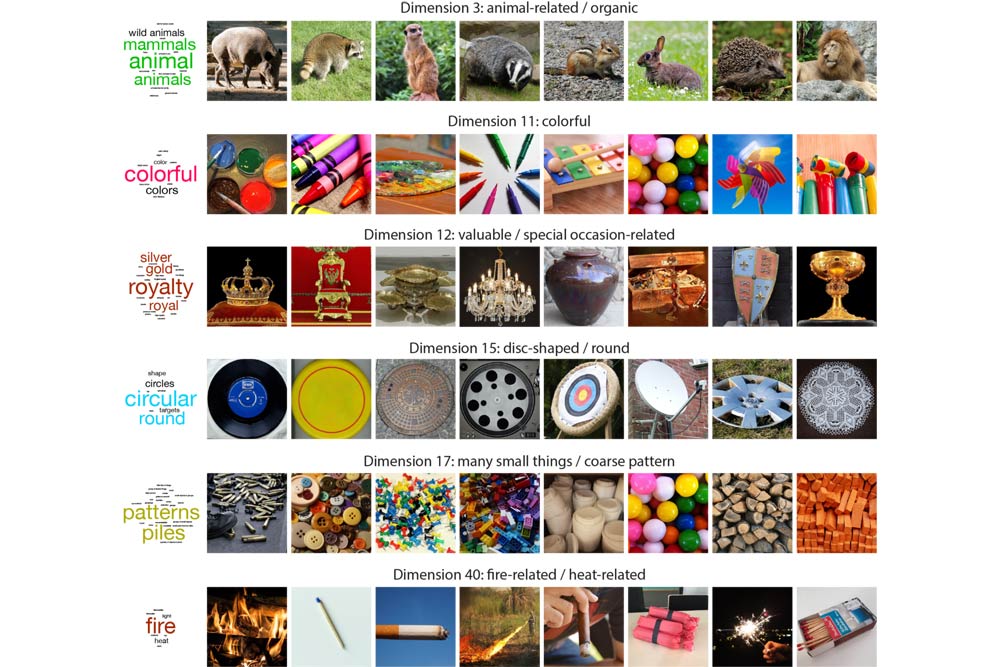

Das setzt sich demnach etwa aus der Farbe, Form und Größe zusammen, aber auch daraus, dass es „was mit Natur zu tun hat“ hat, „sich bewegen kann“, „wertvoll ist“ oder „was mit Feuer“ ist. Die Forscher hatten nach dem Set an Merkmalen gesucht, das benennbar und minimal hinreichend ist, also möglichst wenige Merkmale enthält und dennoch ausreichend groß ist, um alles zu beschreiben.

„Unsere Ergebnisse zeigen, wie wenige Eigenschaften es eigentlich braucht, um alle Objekte in unserer Umgebung zu charakterisieren“, sagt Martin Hebart, Erstautor der dazugehörigen Publikation, die jetzt im renommierten Fachmagazin „Nature Human Behaviour erschienen“ ist. Das Gehirn schlüsselt demnach die Umgebung in insgesamt 49 Merkmale auf, nach denen es alle Objekte kategorisiert.

„Daraus lässt sich auch ableiten, was als besonders ähnlich und was als besonders typisch für eine Kategorie empfunden wird“, so der Neurowissenschaftler weiter. Ob also etwa die Muschel oder der Hund als typischeres Tier wahrgenommen wird. „Im Grunde erklären wir damit die Grundprinzipien unseres Denkens, wenn es um Objekte geht.“

Wozu braucht man dieses Wissen?

Die Ergebnisse könnten aber auch medizinisch genutzt werden. Bislang glaubte man etwa, dass Patienten, die wegen einer Hirnschädigung bestimmte Tiere nicht identifizieren können, Lebewesen insgesamt nicht erkennen. Womöglich hat der Betroffene aber ein Defizit darin, die Eigenschaft „flauschig“ zu erkennen, die den Tieren zugrunde liegt. Daraus leiten sich dann möglicherweise andere Therapieformen ab.

Untersucht haben die Wissenschaftler diese Zusammenhänge mit Hilfe von fast 2.000 Bildern, die Objekte zeigten, die repräsentativ für alles aus unserer Umgebung sind. Den Studienteilnehmern zeigten sie dann jeweils drei der Bilder gleichzeitig, zum Beispiel Koala, Hund und Fisch, aber auch Koala, Türvorleger und Brezel. Daraus sollten die Teilnehmer jeweils eines auswählen, das sie als unterschiedlicher wahrnehmen als die anderen beiden.

In letzterem Falle war das für die einen womöglich der Koala, weil er im Gegensatz zu den anderen beiden ein Lebewesen ist oder als „nicht flach“ betrachtet wird. Für andere mag das die Brezel gewesen sein, weil Türvorleger und Koala flauschig sind oder man nur die Brezel essen kann. Für wieder andere mag es der Türvorleger sein, weil dieser aus anorganischem Material besteht. Die Antworten sind also nicht immer eindeutig, heben dadurch aber alle relevanten Eigenschaften hervor, um so alle Kerneigenschaften herauszufinden.

Die Forscher testeten so mit Hilfe von knapp 5.500 Teilnehmern fast 1,5 Millionen Dreier-Kombinationen. Daraus entwickelten sie letztlich ein Computermodell, nach dem sie berechnen konnten, welches Objekt am wahrscheinlichsten in der jeweiligen Kombination aussortiert wird. Je häufiger zwei Objekte drin bleiben werden, desto ähnlicher sind sie sich. Dabei zeigte sich: Anhand ihres Modells konnten die Wissenschaftler sehr präzise die Ähnlichkeit zweier Objekte vorhersagen. Es lieferte aber auch die 49 Kerneigenschaften, die es uns ermöglichen, nach einfachen Kriterien unsere Welt zu sortieren.

Was heißt das für unsere heutigen technischen Umgebungen?

Und dann darf man sich auch vergegenwärtigen, dass unser Gehirn das ständig macht – mit allen Dingen, die wir wahrnehmen. Ohne dass uns das überhaupt bewusst wird. Die zugehörige Kategorie von Ding taucht automatisch in unserem Bewusstsein auf. Und nicht nur das. Da einige dieser Eigenschaften auch starke emotionale Vorgänge auslösen, kann man mit Bildern dieser Dinge auch die Emotionen der Betrachter manipulieren. Etwas, was klassische Medien nur bedingt konnten, denn wenn die Bilder in Büchern, Magazinen oder Zeitungen stecken, sieht man sie erst beim Durchblättern.

In den a-sozialen Netzwerken aber dienen einige dieser eng mit starken Emotionen verbundenen Dinge als eyecatcher, lenken die Aufmerksamkeit auf sich und die damit verbundene Wolke von weiteren Bildern, Geschichten, Informationen und Manipulationen.

Was übrigens schon mit dem Aufkommen des visuellen Mediums Fernsehen spürbar war. Jedenfalls für einen Mann wie Marshall McLuhan, der sich sehr wohl bewusst war, wie leicht Menschen durch Medien aller Art, durch ihre ganze Umgebung beeinflussbar sind. Sie merken es nur eben nicht, weil es ihnen nicht bewusst wird.

Und McLuhan benutzte ganz bewusst das Wort „environment“, was mit der deutschen Übersetzung Umwelt nur unzureichend übersetzt ist. Umgebung passt deutlich besser. Wir sprechen ja auch von „technischer Umgebung“, ohne dass den Nutzers dabei trotzdem klar wird, dass sie von ihrer (technischen) Umgebung permanent beeinflusst werden. McLuhan 1967 in „Das Medium ist die Botschaft“: „Environments are not passive wrappings, but are, rather, active processes which are invisible.“

Und das trifft auf das Internet und die a-sozialen Netzwerke erst recht zu. Verändere die (technische) Umgebung des Menschen, und er merkt nicht mal mehr, wie ihn diese Umgebung verändert oder gar manipuliert. Oft mit ganz lieben flauschigen Hunde- und Katzenbildern, getürkten Urlaubsbildern, manipulierten Selfies usw.

Wir wissen durch die Kognitionsforschung heute schon erstaunlich viel darüber, wie unser Gehirn funktioniert.

Aber wir sind noch lange nicht so weit zu begreifen, wie diese künstlichen neuen Umgebungen uns verändern und auch regelrecht blind machen für Manipulationen unserer Wahrnehmung. So gesehen ist unsere heutige Welt der interaktiven Medien ein Dschungel – ein Dschungel angefüllt mit lauter Dingen, die eigentlich überhaupt keine Bedeutung für unser Leben in der realen Welt haben, aber trotzdem Millionen Menschen in Blasen landen lassen, in denen sie mit (falschen) Bildern und Informationen überschwemmt werden, die ihnen das Gefühl geben, die Welt sei verrückt geworden.

Die alten – aus der Wildnis stammenden – Mustererkennungen funktionieren nach wie vor tadellos. Nur unsere „environments“ haben sich so gründlich verändert, dass die natürlichen Bild-Erkennungen zum idealen Manipulationswerkzeug geworden sind.

Kleines Katzenvideo gefällig?

Hier ist eins:

Simon’s Cat: THE ORIGINS STORY – Full Colour Special

Leipziger Forschung: Selbst beim Denken und Fühlen folgen wir der Logik der Evolution

Leipziger Forschung: Selbst beim Denken und Fühlen folgen wir der Logik der Evolution

Hinweis der Redaktion in eigener Sache

Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.

Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.

Vielen Dank dafür.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher