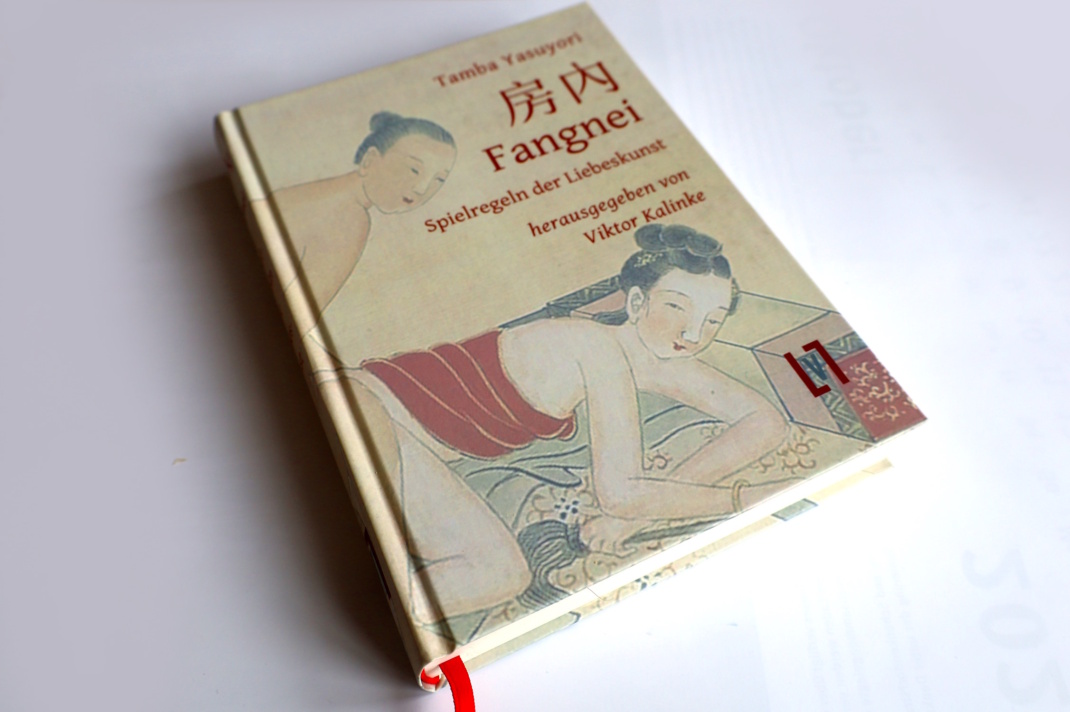

Das Liebesleben der Chinesen. Wie war es eigentlich? Lohnt es sich, ein dickes Buch mit Überraschungen aus chinesischen Schlafzimmern zu lesen? Geht es da besonders exotisch zu? Oder sensationell? Ist das „Fangnei“ eine „Bibel des Sex“ in Fernost? Im Grunde demontiert Viktor Kalinke mit dieser Übersetzung genau diese Vorstellung. Es ist die erste Übersetzung des „Fangnei“ ins Deutsche. Schon das überrascht. Und wer sie neben seine Sammlung von Gesundheitsratgebern stellt, macht nichts falsch. Im Gegenteil.

Es ist nicht der erste Klassiker der chinesischen Literatur, den Viktor Kalinke hier in deutscher Übersetzung vorlegt. Wohl wissend, dass die Kenntnisse der hiesigen Leser über das chinesische Denken denkbar rudimentär sind. Wir sehen die Welt immer durch unsere eigenen Brillen, die durch 2.000, 3.000 Jahre europäische Geschichte geprägt sind. Weshalb wir oft gar nicht mehr wahrnehmen, wie andere Völker tatsächlich denken und fühlen. Wir stülpen unsere einseitige Sichtweise über alles und denken dann, alles sei gleich. Ist es aber nicht. Auch nicht der Umgang mit Liebe und Sex.

Bevor Kalinke seine Leser in die Übersetzung des „Fangnei“ entlässt, schildert er auf 80 Seiten überhaupt erst einmal Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des „Fangnei“, das tatsächlich „nur“ das 28. Kapitel des von Tamba Yasuyori verfassten „Ishimpō“ ist, das der Arzt zwischen 982 und 984 verfasste und das auf dem Kanon der gesamten chinesischen Medizin-Literatur beruhte, in deren Tradition Yasuyori als Arzt in Japan wirkte, der sein Werk dem japanischen Kaiser überreichte.

Der Reichtum chinesischen Wissens

Jahrhundertelang war Yasuvoris Werk quasi der Öffentlichkeit entzogen, bis es eigentlich erst im 20. Jahrhundert auch wissenschaftliche Beachtung fand. Und die Forscher natürlich begeisterte, weil Yasuyori auch viele chinesische Schriften zitiert, die längst verschollen sind. Aber warum landete das „Fangnei“ in einem medizinischen Werk?

Auch das erläutert Kalinke. Und macht damit etwas deutlich, was dem europäischen Verständnis vom Sex ziemlich fremd ist. Nicht deshalb, weil man nicht so lieben könnte wie die Chinesen, sondern weil die Vorstellungen, die Europäer vom Sex haben, geschichtlich geprägt sind. Sie können gar nicht anders, als Sex in Extremen zu denken.

Denn die sexuelle Enthemmung der Gegenwart, in der Liebe und Sex geradezu zu Leistungssportarten aufgeblasen werden, ist ja nichts anderes als eine extreme Reaktion auf Jahrhunderte voller sexueller Verbote. Oder mit Kalinkes Worten: „In christlich geprägten Kulturen wurde es den Menschen zunehmend erschwert, Sexualität als sinnstiftenden, ja gesundheitsfördernden Lebensbereich wahrzunehmen.“ Das begann spätestens mit Paulus und seiner Verdammung der geschlechtlichen Vereinigung, die sich dann im Mittelalter in eine geradezu verbissenen Verdammung der körperlichen Liebe manifestierte.

Ergebnis, so Kalinke: „Als ‚Prozess der Zivilisation‘ schöngeredet, verschärfte sich die Entfremdung vom Körper im Zuge der Aufklärung und des Pietismus. Das Viktorianische Zeitalter steht unmittelbar für die Entfremdung der Geschlechter voneinander, indem die sexuelle Natur des Menschen geleugnet und entsprechende Bedürfnisse unterdrückt wurden.“

Sex und Gesundheit

Das steckt bis heute in den Köpfen der Europäer – samt Scham und Schuld, wenn es um sexuelle Bedürfnisse geht. „Kompensiert“ wird das durch eine zunehmend enthemmte Sex-Industrie, die ihren Konsumenten den enthemmten Akt als Placebo anbietet. Und trotzdem niemanden erlöst, weil das Eigentliche darin gar keinen Platz findet.

Erst die „sexuelle Revolution“ der 1960er Jahre brachte eine gefühlte Befreiung von den alten Fesseln im Kopf. Und brachte neue Verstörungen mit sich: „Mit ihr steht der westliche Mensch gewissermaßen nackt und geistig unvorbereitet seiner Natur gegenüber (…) Dem Westen fehlt ein ganzheitliches Konzept, das ihm die Wahrnehmung natürlicher Bedürfnisse ermöglicht.“

Und damit wäre man direkt bei den Vorstellungen ganzer Generationen chinesische Philosophen, die sich über die Kunst der Liebe Gedanken gemacht haben und diese jahrhundertelang ganz bewusst unter die Medizin gerechnet haben.

Wer Kalinkes Einführung gelesen hat, ist dann nicht mehr überrascht, dass es dann in den Kapiteln des „Fagnei“ nicht um Sensationen und besonders ausgefallene Praktiken geht, sondern um die Gesunderhaltung des Körpers, das Sammeln von Kraft und um ein langes Leben. Um Yin und Yang sowieso, dargestellt auch in dutzenden chinesischen Grafiken, die direkt illustrieren, was die einzelnen Abschnitte des „Fagnei“ beschreiben.

Auf den ersten Blick sieht das wie pornografische Kunst aus. Aber das ist ein europäischer Blick, der die Abbildung zweier nackter Körper im Liebesakt gelernt hat, als pornografisch zu lesen. Obwohl es das Natürlichste von der Welt ist. Etwas, dessen Männer und Frauen bedürfen. Und bei dem es gar nicht darum geht, „zum Schuss“ zu kommen, sondern um das Erleben der intensivsten körperlichen Nähe.

Die Sicht auf „den Akt“ verändert sich völlig, wenn man gleich in den „Grundlegenden Regeln“ liest: „Nun: dass Yin, Weibliches, und Yang, Männliches, zusammenkommen – diese Kunst wird Dao genannt; sich zu vereinen, zu befruchten und Leben hervorzubringen, ist ihre Aufgabe – wie grundlegend, weitreichend ist diese Regel!“

Einfachheit und Ursprünglichkeit

Und dann wird diese Regel in dutzenden Variationen geschildert und erläutert, geht es tatsächlich um die Kunst der Liebe und darum, wie vor allem Männer ihren Frauen Lust bereiten. Denn bei der Vereinigung geht es nicht um den Sieg des Mannes, sondern darum, in der körperlichen Nähe Erfüllung zu finden – und gesund zu bleiben. Um das „Nähren“ des Männlichen und des Weiblichen.

Körperliche Nähe als Gesundbrunnen. Eigentlich wissen das auch die Menschen im Westen. Haben aber den Kopf voller Bilder von extremem Sex, während die meisten nicht mal eine rudimentäre „Ausbildung“ haben, wie man einander tatsächlich körperliche Nähe und intensives Erleben verschafft. Sex ist deshalb immer auch etwas Bedrohliches, Ekstatisches, Mächtig-Gewaltiges. Und eben nicht Teil eines natürlichen Umgangs mit den eigenen Bedürfnissen nach Nähe und Berührung.

Oder etwas nüchterner mit Viktor Kalinke gesagt: „Die natürlichen Gegebenheiten, in denen sich die Menschen – wenn sie ihrer Natur folgen – wiederfinden, sind durch Einfachheit und Ursprünglichkeit geprägt. Sie bilden die Grundlage der menschlichen Gemeinschaften und damit auch die Verbindung zwischen Mann und Frau.“ Eine Natürlichkeit, die heute geradezu demoliert wirkt, niedergewalzt von Bildern falscher Sexualisierung, die bis ins Privateste hinein wirken – verstören und hemmen.

So gesehen kann man diese Übersetzung alter chinesischer Liebeskunst auch als Appell lesen, sich von den falschen westlichen Bildern von Sexualität – immer hin und her geschleudert zwischen Tabu und Enthemmung – nicht länger ins Bockshorn jagen zu lassen, sondern mit Partnerin oder Partner das zu suchen, worum es beim Lieben tatsächlich geht: körperliches Vertrauen, seine Sinne zu entfalten, dem Erleben des körperlichen Nahseins Raum zu geben und damit irgendwie doch der eigenen Gesundheit Gutes zu tun.

Sex also als ein sinnliches Erleben von tiefster Nähe und Vertrautheit. Und so verspricht Kalinke denn auch: „Wer auf ‚wilden Sex‘ aus ist, wird von der Lektüre enttäuscht sein. Gelingender Sex geht langsam vonstatten und achtet auf die Voraussetzungen: Er sollte passen und stimmig sein.“

Flüsse überqueren

Und – das betonen etliche der „Rezepte“ im „Fangnei“ – der Sex sollte die Bedürfnisse und Wünsche beider Partner berücksichtigen. Gewalt kommt in all diesen Texten nicht vor. Eher viel Belehrung für Männer. Denn für Männer waren all die chinesischen Weisheitstexte ursprünglich geschrieben, insbesondere für den Adel und ganz besonders für das Kaiserhaus. Ob das gewöhnliche Volk genauso dachte, weiß man ja nicht, denn die Schriften kursierten jahrhundertelang vor allem in adligen Kreisen. Aber die Vermutung liegt nahe, dass auch die gewöhnlichen Bauern ganz ähnlich dachten, dass in den von Yasuyori gesammelten Texten auchvVieles steckt, was für den Umgang der meisten Chinesen Maßstab für gelebte und gelingende Liebe war.

Und etliche geschilderte chinesische Bräuche der Partnerfindung stammen direkt aus dem Volksleben. Denn mit der Partnerwahl beginnt es ja immer. Welches ist die Richtige/der Richtige? Wie begegnen sich einander vertraute Seelen? Für wen ist man bereit, einen Fluss zu überqueren?

So liegt nahe zu vermuten, dass der Liebesakt also durchaus verbreitet auch als ein Mittel zur Gesunderhaltung von Geist und Körper begriffen wurde. Um das sich immer beide bemühen konnten. Und damit – das spiegeln etliche Texte – auch als ein Eins-Fühlen mit der Welt. Stichwort: Yin und Yang. Ein Verschmelzen von Männlichem und Weiblichem nicht nur in der Wahrnehmung der Welt, sondern auch im Erleben von Partnerschaft und Liebe.

Liebe als Medizin

Vielleicht werden die Sucher nach „wildem Sex“ vielleicht gar nicht enttäuscht sein, sondern einen Umgang mit der körperlichen Liebe entdecken, der viel bereichernder, vertrauter und nachhaltiger ist als all die wilden Sex-Geschichten, mit denen die westlichen Konsumenten genarrt und befeuert werden und immer neue Schuldgefühle und Minderwertigkeitsgefühle entwickeln, wenn ihr Sex nicht toll und sensationell ist und sie damit nicht voreinander prahlen können.

Obwohl ein erfüllendes Liebesleben genau das Gegenteil ist. Ein Ereignis von Einvernehmen, das auch Partnerschaften ganz anders tragfähig macht als das (heimliche) Gieren nach immer größeren Sensationen. Das keine Erfüllung finden kann. Da können fast 2.000 Jahre alte chinesische Weisheiten durchaus helfen, wieder den Zugang zur eigenen Sinnenfreude zu finden. Und so nebenbei bekommt man auch mit, dass es bei der Liebe auch um körperliche Kommunikation geht. Denn erst dann gelingt sie, wenn beide Partner gelernt haben, einander Freude zu bereiten.

Aber Kalinke betont noch etwas, was man beim oberflächliche Lesen schnell überliest: „Tatsächlich ist bemerkenswert, dass die sexuellen Bedürfnisse von Frauen als Voraussetzung einre gelingenden Sexualität beider Seiten formuliert werden.“ Eine kleine Erinnerung daran, dass die körperliche Vereinigung tatsächlich erst gelingt, wenn beide dabei Erfüllung finden.

Und das braucht Zeit, Gelassenheit und Aufmerksamkeit. Also völlig andere Tugenden als all die Sex-Geschichten, mit denen das westliche Denken die Arsenale gefüllt hat. Ein Buch, das durchaus dabei hilft, über ein erfüllendes Liebesleben neu nachzudenken. Und eine Ahnung davon zu bekommen, wie chinesische Denker jahrhundertelang über die Liebe als Medizin nachgedacht haben.

Tamba Yasuyori „Fangnei. Spielregeln der Liebeskunst“, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2025, 124,95 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher