Nicht nur Florentin Schumacher hat dieses Problem. Und dafür muss ein Vater nicht einmal überraschend sterben, während der Junge noch in der frühen Pubertät steckt und sich gerade erst für seinen Vater zu interessieren beginnt. Manchen Jungen geht es so selbst noch im Erwachsenenalter: Ihr „Alter“ ist nicht greifbar, nicht präsent, spielt irgendeine saudämliche Vaterrolle, aber als Persönlichkeit entzieht er sich völlig. Kein Wunder, dass Nell Zink sauer reagiert in ihrem Zitat zum Buch.

Ob die amerikanische Autorin Schumachers Manuskript tatsächlich gelesen hat, weiß man da freilich nicht. Aber ihr Ausspruch ist nur zu treffend: „Gott hat mir diesen Text geschickt, um mich zu strafen.“

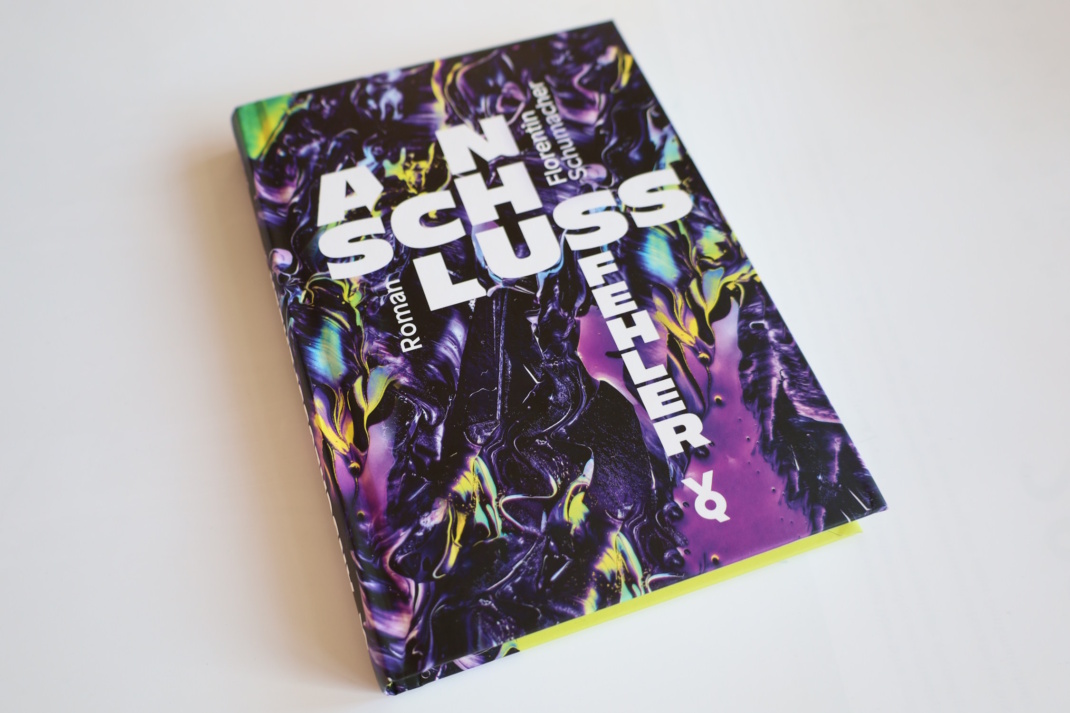

Das darf man doppeldeutig lesen. Immerhin ist „Anschlussfehler“ der erste Roman des Journalisten Florentin Schumacher. Wenn es denn ein Roman ist und nicht eher eine Recherche, ein Versuch, dieses Menschen irgendwie habhaft zu werden, der der eigene Vater war. „Kaumvater“ nennt ihn der Erzähler in Schumachers Roman. Was übertrieben ist. Denn Väter prägen ihre Söhne, auch wenn sie nicht da sind. Im Guten wie im Schlechten.

Auch dann, wenn sie schon früh nicht mehr da waren – so wie in diesem Fall, wo der Vater ausgezogen ist, als der Erzähler noch ein kleines Kind war. Danach war er praktisch nur noch als Abholpapa existent, der den Jungen zum Essen in edle Restaurants einlud und ihn auch schon mal mit „Taxi“ nach Hause fahren ließ.

Wer war der Mann?

Dass da etwas nicht so war, wie es die langjährige Erinnerung aufbewahrt hatte, das stößt erst dem erwachsenen Erzähler so langsam auf, als er endlich auch körperlich spürt, dass da etwas fehlt. Und das vielleicht mit dem Mann zu tun haben könnte, der sein Vater war. In dem kleinen Kaff ein anerkannter Rechtsanwalt, auch wenn er sich mit Gewerbeimmobilien wohl das langweiligste aller Rechtsgebiete ausgesucht hat. Und möglicherweise auch das finanziell unattraktivste.

Erst das Paket mit den alten Akten aus dem Büro des Toten zeigt dem jungen Mann, wie sehr sein Vater am Ende seines Lebens im Schlamassel steckte. Berge unbezahlter Rechnungen hinterließ er und ein Schuldenpaket im sechsstelligen Bereich, das vor allem die Mutter dann bereinigte, die irgendwie immer auch der verantwortliche Teil in der Familie war, diejenige, die alles zusammenhielt und meinte, sie hätte den Kindern genug Rückgrat mitgegeben, damit sie es im Leben besser machen als der gescheiterte Vater.

Nur stellt sich auch die Frage: War dieser Vater tatsächlich gescheitert? Oder kannte der Junge tatsächlich nur die wenigen Seiten, in denen er für das Kind den stolzen und respektierten Rechtsanwalt spielte? War da nicht was mit der Frau, mit der dieser Vater schon eine Beziehung hatte, bevor er seine Ehe verließ? Nur kann der Sohn sie nicht mehr sprechen. Auch sie ist inzwischen gestorben. Und auch das Fotoalbum der Familie gibt nicht viel her. Als wäre der Vater gar nicht richtig dagewesen. Nicht einmal, als er noch in der gemeinsamen Wohnung lebte.

Wovon träumen Väter?

Dass der Vater vielleicht ganz anders war, das merkt der nun von seiner Suche Getriebene zuletzt auch beim Besuch von Jürgen und Constanze, die mit dem Vater befreundet waren und auch jene Seiten kannten, die er ganz offensichtlich seinem Sohn gegenüber nie gezeigt hatte. Denn selbst der langweiligste Mensch hat Vorlieben, lebt einen Traum, begeistert sich für etwas. Und dass das ausgerechnet die Schauspielerin Romy Schneider gewesen sein könnte, sorgt beim suchenden Sohn erst recht für Verstörung. Was weiß man eigentlich von seinem Vater, wenn man nicht einmal seine Idole kennt?

Was hat er noch alles vor seine Familie verborgen? Oder hat es einfach nicht erzählt, weil er zu jener Männergenetation gehörte, die gelernt hat, dass man sich nicht in den Mittelpunkt drängen dar und seine Familie nicht mit sich selbst belasten darf? Denn Constanze erinnert ihn als einen lebenslustigen Menschen: „Man vergisst schnell, dass er mal Freude an so vielem hatte.

Nicht nur an gutem Essen, auch an Gesprächen, von Klatsch über Politik bis todtraurig. Er hat schicke Anzüge geliebt, bevor er so zunahm und ihm nichts mehr gepasst hat. Wenn er sich für eine Sache begeisterte, dann voll und ganz, wie bei Romy. Oder übrigens auch für euch. Solange er noch nicht vollends entkräftet war, hatte er große Träume und wollte …“

Tja, was fängt man mit so einer Botschaft an als Sohn, der davon so gut wie nichts mitbekommen hat? Und der in der eigenen kriselnden Beziehung mit Tizia merkt, dass auch ihm da gewaltig etwas fehlt. Dass er es wohl genauso gemacht hat wie sein Vater – sich immer schon zurückgenommen hat. Aus Liebe und Verständnis und der Scheu, der Geliebten auf den Keks zu gehen, zur Last zu fallen. Und damit erst recht zur Last fällt, weil Frauen eben nicht nur angehimmelt werden wollen, sondern auch ein berechtigtes Verlangen danach haben, dass sie ihren Partner auch mal kennenlernen können.

Abwesende Väter und Söhne

In einem Verzweiflungsausbruch bringt das Tizia zur Sprache: „Mein ganzes Leben ist egal. Und grad höchstens lauwarm. Du siehst es nur nicht. Weil du es nicht sehen willst, nur dein Bild von einer fancy Frau. Du benutzt mich oder was du denkst, das ich bin. Aber ich bin nicht dein Glutamat oder so. Weißt du, es stimmt, was Pat gesagt hat. Von dir kommt nichts.“

Da ist man bis über beide Ohren verknallt und bekommt so etwas gespiegelt. Und es wird schon stimmen. Der Erzähler weiß es ja selbst. Wie soll man im Leben einer geliebten Person präsent sein, wenn man von sich selbst nichts erzählt, nichts zeigt, wenn man alles wirklich Wichtige beschützend verbirgt, damit nur nichts zu sehen ist. Tizia: „Aber ich weiß ehrlich nicht, wer oder was du sonst bist, wo du anfängst und aufhörst.“

Wie gesagt: Was – schweigende – Väter anrichten, kriegen die Söhne als Ohrfeige fürs Leben. Und zwar genau dann, wenn es richtig weh tut. Und auf einmal stehen sie da – wie der Erzähler – und merken: Sie können nicht mal richtig streiten, weil sie nie etwas von sich selbst gezeigt haben. Und deswegen auch nie wirklich neugierig waren. Weil sie nicht mal ahnten, dass man neugierig sein muss auf die Anderen. Wer sich nicht öffnet, ist gar nicht da. So einfach ist das. So vertrackt.

Und selbst die Vermutung steht im Raum, dass der Vater vielleicht doch nicht so zufällig gestorben ist. Dass er nach einem ersten Herzinfarkt zwar eine Zeit lang auf ungesundes Essen verzichtete, aber Tage vor seinem Tod damit aufhörte. Was ist da passiert? Hat er aufgegeben? Wollte er nicht mehr? Oder ist er einfach in die Rolle geschlüpft, die eine von Arbeitseifer geradezu besessene Gesellschaft von Männern in Krisen erwartet? So wie Millionen Männer, denen die Basis für echte Nähe verloren gegangen ist?

Schnecke ohne Haus

Auch hier ist es Constanze, die es ausspricht: „Am Schluss war es aber für alle schwer mit ihm. Er hat sich wie eine Last gefühlt und sich selbst von uns zurückgezogen. Er hat sich aufgegeben. Die Nächte hat er durchgearbeitet, ist dann am Tisch bei uns eingeschlafen.“

Und Jürgen, der am Ende nicht mehr mit dem Vater arbeiten wollte, weil der immer zwanghafter und unzuverlässiger wurde, erinnert sich: „‚Jürgen, warst du schon mal eine Schnecke ohne Haus?‘ Nur das … Es war das Allerschlimmste, dass er selber jedes Vertrauen in sich verloren hat.“

Am Ende bleiben dann lauter Fragen in der Luft hängen, die niemand mehr beantworten kann. Die Suche nach dem Vater geht irgendwie ins Leere, bleibt ortlos. Nicht einmal das Hotel, in dem er einst mit den Kindern abgestiegen ist, gibt es noch. Aber eigentlich ist ja es gerade das Typische für solche Suchen nach den „verschwundenen“ Vätern.

Es lässt sich nicht nachholen, was damals nicht gesagt wurde. Nur das Gefühl bleibt, dass einen dieser Mensch eben doch geprägt hat. Auch durch das, was nie gesagt und getan wurde. Es ist eben auch eine Geschichte, die davon erzählt, dass man sich selbst erst kennenlernt, wenn man den Vater in sich kennt. Oder es letztlich zulässt, dessen Abwesenheit (endlich) zu akzeptieren.

Denn dann muss man wohl selbst lernen, den geliebten Menschen Interesse zu zeigen, wirklich neugierig auf sie sein. Denn erst dann wird man sichtbar, so seltsam das ist. Und irgendwie hat dieser Erzähler eben doch genau das von seinem Vater mitgenommen, sodass er Tizia am Ende eigentlich nur recht geben kann, wenn sie sagt: „Wie soll man mit jemandem zusammen sein, der komplett neben einem … verschwindet?“

Er sucht dann zwar noch ein paar Ausreden. Aber der Bruch ist nicht mehr zu kitten. Das Leben holt ihn von den Füßen, mitten im Schreiben seiner Vater-Suche-Geschichte, die auch Tizia gelesen hat, weil sie von ihm in dieser Geschichte mehr wiederfindet als im realen Beisammensein. Und so ist es im Grunde eine Geschichte über so viele verkorkste Vater-Sohn-Beziehungen, in denen Väter zwar ihre Rolle spielten, aber mit ihren eigenen Freuden und Leiden nie präsent waren. Alles hübsch versteckt haben. Indianer zeigen keine Schmerzen. Männer zeigen keine Gefühle. Und was der bekloppten Lehren aus vergangenen Zeiten mehr sind.

Da kann man nur allen, die ihre Väter noch am Leben wissen, raten, loszuziehen und ihnen Löcher in den Bauch zu fragen. Bis sie quietschen. Eigentlich ein Buch zur Zeit, in der sich ziemlich viele Väter und Söhne in wilden Schlachten schlagen, aber über eins nie reden würden, weil sie es nie gelernt haben: ihre eigenen Verletzlichkeiten.

Florentin Schumacher„Anschlussfehler“ Voland & Quist, Berlin 2025, 22 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher