Ganz verschwunden sind die einst den ganzen Osten prägenden Minol-Tankstellen noch nicht. Drei leuchten noch im Lila des Jahres 1991 – in Heidenau, Wesenberg und Zeitz. Aber auch das nur noch, damit der französische Energiekonzern Total die Markenrechte wahrt. In diesem Buch erzählt Ulrich Biene, wie Minol zum einzigen und sogar beliebten Kraftstoffanbieter in der DDR wurde, wie das Unternehmen 1990 tatsächlich zum Vorzeigeunternehmen der Treuhand wurde und am Ende doch fast vollständig aus dem Straßenbild verschwand.

Und dabei sah es 1990 ganz so aus, als könnte Minol zu einer der wenigen überlebenden Marken aus der DDR-Zeit werden, mit über 700 Tankstellen im ganzen Land, von einer Marketingagentur auf ein völlig neues Design getrimmt und endlich auch mit den notwendigen großen Investitionen in neue Tankstellen, die es zuvor Jahrzehnte lang nicht gegeben hatte.

Und eine Umfrage belegte damals, dass die Mehrzahl der ostdeutschen Kraftfahrer nur zu gern bereit war, auch künftig bei Minol zu tanken, auch wenn es daneben längst neue Tankstellen der berühmten Marken aus dem Westen gab.

Aber tatsächlich zeigt auch das Beispiel Minol, dass die Gesetze des Marktes immer Konsequenzen haben, die am Ende wenig mit Heimatliebe und Kult-Marken zu tun haben. Marken verschwinden, wenn Konzerne fusionieren, anfangs vielleicht noch zögerlich, wie das 1993 geschah, als Elf Aquitaine die Minol Mineralölhandel AG übernahm und Millliardeninvestitionen in das Tankstellennetz und die Raffinerien zusagte.

Das war damals die Zeit der Leuna-Affäre. Zeitweilig gab es eine Kombination von Elf und Minol an den Tankstellen. Ab 1995 freilich verschwanden die ersten 200 Minol-Tankstellen in den neuen Bundesländern. Und als 1999 Elf Aquitaine mit Total Fina fusionierte, kam nach und nach das Aus für fast alle noch verbliebenen Minol-Tankstellen.

Träume vom modernen Tanken

Aber Ulrich Biene wollte die ganze Geschichte erzählen. Denn der Minol-Prirol – der ursprüngliche in Blau und Gelb – ist bei vielen Kraftfahrern des Ostens noch in guter Erinnerung. Trotz all der Probleme, die das Kraftstoffunternehmen immer hatte, weil man zwar große Pläne und sehr moderne Vorstellungen davon hatte, wie Tankstellen im siegreichen Sozialismus aussehen könnten – aber nie genug Geld, nie genug Leute und auch nie genug Baukapazitäten, um alle Träume von schöneren Tanken (und Waschen und Ölnachfüllen) umsetzen zu können.

Und mit Provisorien fing es ja eigentlich auch an, als Minol 1949 erstmals als Name auftauchte in einer Landschaft, in der die meisten Tankstellen noch aus der Vorkriegszeit stammten und von unterschiedlichsten vormaligen Betreibern waren. Das sollte sich ändern, indem nun nur noch ein Betrieb für den Handel mit Ölen und Kraftstoffen zuständig war, dem dann auch gleich noch ein einheitliches Design in Gelb und Rot verpasst wurde, das die Marke Minol bis 1991 prägte.

Aber Biene zeichnet nicht nur die großen Linien eines Staatsmonopols, das Anfang der 1960er Jahre gewaltige Pläne für ein modernes Tankstellennetz für die DDR schmiedete und verkündete, aber der Entwicklung des Kraftverkehrs und dem steigenden Spritdurst immer hinterherhinkte.

Er schildert auch die ganz persönlichen Geschichten von Tankwarten, die in der hellblauen Kluft von Minol in Orten wie Schwarzenberg oder in Binz die Tanks der Trabis, Wartburgs, Skodas usw. befüllten. In Handarbeit. Anders als im Westen, galt im Osten noch lange, dass das Tanken Angelegenheit des Tankwarts war.

Wachstumsprobleme im Tankstellennetz

Mit diesen Lebensgeschichten taucht Biene auch ein in die vielen Komplikationen und unerfüllten Träume an den Tankstellen des Landes. Wie grandios die Pläne von Minol stranden konnten, obwohl selbst ein Minister den Bau einer neuen Tankstelle zugesagt hatte, schildert er am Beispiel von Saßnitz. Ein Beispiel, das deshalb so prägnant ist, weil Minol kurz zuvor erst seine modernen neuen Tankstellen-Typen vorgestellt hatte.

Aber viele Träume scheiterten in der ernüchternden Praxis eines Landes, in dem sich schon früh abzeichnete, dass die Kapazitäten niemals reichen würden, um die großen Pläne auch umzusetzen. Einige der dann tatsächlich gebauten neuen Tankstelle in ihrem durchaus modernem Design stellt er vor.

Und er zeigt auch, wie es der wachsende Pkw-Park in der DDR selbst war, der schon in den 1960er Jahren begann, das Tankstellennetz massiv unter Druck zu setzen.

Weshalb dann gerade an den Autobahnen des Landes einige der neuen, wirklich großen Tankstellen mit dem Namen Intertank entstanden und dort mit der Mitropa auch ein besseres Gastronomie-Angebot geschaffen wurde. Denn mit mehr freien Tagen wurden auch die DDR-Bürger zu motorisierten Urlaubern, die auch quer durch die ganze Republik fuhren, um dann an der Ostsee oder im Thüringer Wald ihre Ferien zu verbringen.

Aber da kam man in der Regel mit einer Tankfüllung nicht durch und freute sich, wenn neben der Tankstelle auch gleich noch eine Mitropa-Raststätte war, die mit dem Slogan „Rasten ist besser als hasten“ warb.

Heikle Zustände

Aber Minol waren ja nicht nur die Tankstellen. Auch das ganze Liefersystem war Minol. Und so schildert Biene auch die diversen Evolutionen bei der Entwicklung der Tanker-Flotte – darunter frühe Provisorien, eindrucksvolle Lösungen auch mit IFA- und W50-Fahrzeugen – und dem sich zuspitzenden Dilemma in den 1980er Jahren, als endgültig das Geld ausging, die Flotte zu modernisieren.

Und so wird auch die Minol-Geschichte eine Geschichte über das Scheitern der Planwirtschaft und das absehbare – ökonomische – Ende der DDR. Noch 1988 schrieb selbst die Stasi noch eine alarmierende Meldung über die heiklen Zustände im Minol-Komplex. Zustände, die über kurz oder lang auch in eine Katastrophe hätten münden können. Auch aus dieser Perspektive kam die „Wende“ gerade noch rechtzeitig.

Eine „Wende“, die anfangs für Minol wie ein Geschenk aussah. Jetzt konnte man endlich investieren und moderne Tankstellen nach westlichem Vorbild bauen. Und das neue Design von 1991 machte tatsächlich Hoffnung, dass der Osten hier etwas Eigenes bewahren könnte.

Aber auch das ist Geschichte. Und so wird Bienes Buch für viele Leser eine Erinnerung an mittlerweile längst vergangene Zeiten sein, vielleicht auch an Gefühle und Erlebnisse in der Minol-Welt, die manche damals als stolze Pkw-Besitzer erlebt haben. Und gleichzeitig ist es eines der Kapitel aus der Geschichte der DDR-Wirtschaft, die sich 1990 einem Weltmarkt stellen musste, auf den keiner der Betriebe vorbereitet war.

Und das alles reich bebildert mit Fotos aus so ziemlich allen Minol-Epochen, einige seinerzeit als Werbeaufnahmen aufgenommen, um zu zeigen, wie modern der Sozialismus aussehen konnte. Aber auch die Fotos von längst viel zu kleinen und überalterten Zapfsäulen fehlen nicht, genauso wenig die Entwürfe, die 1960 das Minol-Netz im ganzen Land erneuern sollten.

Man begegnet aber auch durchaus seltenen Dinge wie Tank-Talons und DDR-Motels. Oder Autobahn-Raststätten, die nicht nur zu Begegnungsorten von Ost und West wurden, sondern auch zu Beobachtungsposten für die Stasi.

Es ist ein ganzes Stück Wirtschafts- und Kulturgeschichte, das sich mit dem Namen Minol verbindet. Eine Geschichte, in der ganz simple Ökonomie mit einer Menge Erinnerungen in den Ring steigt. Auch bei vielen Leipzigern bestimmt, die ja noch 2021 erlebt haben, wie hier in der Lützner Straße die letzte Minol-Tankstelle schloss.

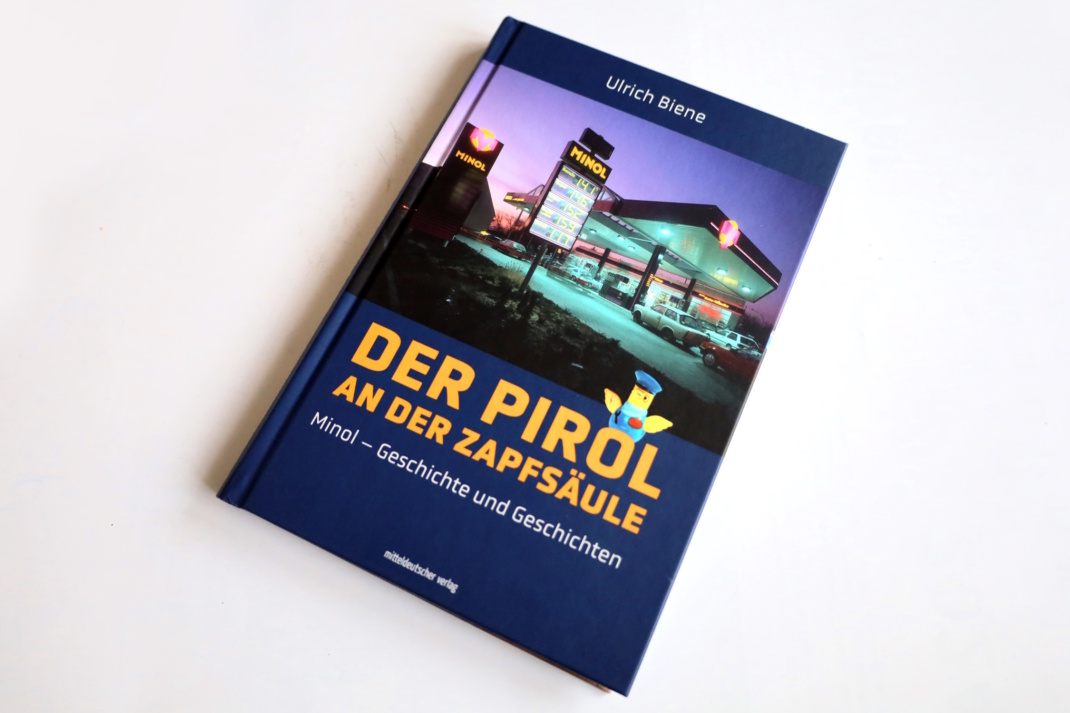

Ulrich Biene Der Pirol an der Zapfsäule Mitteldeutscher Verlag, Halle 2025, 24 Euro.Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher