Wie erzählt man eine Kindheit in der DDR? Das ist selbst 35 Jahre nach der „Wende“ überhaupt nicht so klar. Eigentlich eher zugeschüttet von vielen sehr „sorglosen“ Kindheitserzählungen, die all die Dinge, welche die sozialistische Volksbildung den Kindern zumutete, ins Lustige ziehen. Als hätte hinter dem ganzen Land und seinen Machtstrukturen nie bitterer Ernst gestanden.

Aber wie sah man das tatsächlich als Kind? Gar als Sohn eines Stasi-Generalmajors, wie der Autor und Humorist Stefan Schwarz? Konnte man auch so trotzdem eine gute Kindheit haben?

Es ist eine verzwickte Frage. Und wird es bleiben. Denn als Kind nimmt man die Welt, wie sie ist. Man wächst in eine Familie hinein, in der die Eltern auf Jahre das Maß aller Dinge sind. Man bewundert sie, liebt sie und erfährt erst nach und nach, welche Rolle sie in der Welt spielen. Und so lange niemand diese Welt infrage stellt, werden auch die Eltern nicht infrage gestellt.

Erst recht nicht, wenn sie sich – wie der Vater des Jungen in dieser Geschichte – ihren Kindern gegenüber freundlich und väterlich benehmen. Kann es das geben? Ein Funktionär, der sich wie ein Mensch benimmt, herzlich sein kann und stolz auf seinen Sohn?

Winke-Marsch

Im Nachwort betont Stefan Schwarz besonders, was ihm an den üblichen Kindheitserzählungen von der DDR besonders stört: dieser Gestus, dass alle immer dagegen waren. Was schlicht nicht stimmt. „Das ist aber wahrscheinlich unverhältnismäßig und nicht die ganze Wahrheit“, schreibt er. „Die Geschichte hier erzählt davon, wie es für mich war, ein Kind in einer Familie zu sein, die für den Sozialismus war.“

Was immer unter Sozialismus verstanden werden mag. Dass das auch für einen Knirps nicht selbstverständlich war, macht Schwarz aus durchaus kindlicher Perspektive immer wieder sichtbar. Etwa wenn er über den „Gammler“ aus dem Haus gegenüber schreibt oder über Kaugummi-Bilder und „Kaba Erdbeerpulver“, das es nur bei der Oma gab.

Denn: „Wir hatten nie Westbesuch, weil mein Vater beim Geheimdienst war und man da nur Verwandte aus Ostdeutschland treffen durfte.“ Auch als Kind bekam man das Komische und Seltsame an diesem Land mit, in dem alles zweigeteilt war. In dem der Geheimdienst definierte, wer „zu uns“ gehörte und wer zu den „Feinden“. Und die lauerten nicht nur im Westen. „Der Westen lag nämlich manchmal auch im Norden oder Süden.“

Gerade weil Schwarz das Land, in das er hineingeboren wurde, nicht vor-verurteilt (und damit eine Haltung behaupten würde, die Kinder gar nicht haben), eröffnet ihm das gerade die kindliche, sehr humorvolle Sicht auf das seltsame Leben in der DDR.

Etwa auf die 1.-Mai-Demonstrationen, bei denen das werktätige Volk winkend an der Tribüne mit den Funktionären vorbeimarschierte und mit Transparenten tatsächlich dafür demonstrierte, noch mehr arbeiten zu dürfen, den Plan also übererfüllen zu wollen – anders als im Westen, wo die Arbeiter dafür streikten, wenige arbeiten zu müssen. „Eigentlich war das gar kein Demonstrieren, sondern mehr so ein Winke-Marsch.“

Und der Vater des Jungen stand mit dunkler Sonnenbrille auch mit oben auf der Tribüne. Damit ihn die „Feind“ nicht gleich erkennen „und Fotos von ihm machen könne“. Aber eigentlich war die Demonstration gleich hinter der Tribüne zu Ende. Alles löste sich auf. Alle bekamen ihre Bockwurst. Das erkläre mal ein hochdekorierter Großvater seinen Enkeln und Urenkeln, was für ein komisches Land das war.

Auch wenn Kinder scheinbar ganz normale Sachen erleben konnten – etwa die quälenden Übungen mit der Geigenlehrerin, weil der Junge bei Tests als „musikalisch“ einsortiert wurde. Obwohl ihm das Geigeüben nicht liegt und auch die strengen Sprüche der Oma nicht helfen. Die am Ende richtig sauer ist, weil sie sich von dem Knaben betrogen fühlt. Aber irgendwie ist die doch eine Oma wie so viele andere Omas – immer streng, aber inwendig doch gütig und spendabel.

„Das ist mein Junge!“

Ist also tatsächlich die DDR mit ihrem ganzen grauen Funktionsapparat der Rahmen dieser Kindheit? Nicht wirklich. Eigentlich geht es auch bei Stefan Schwarz um die Abenteuer, mit denen ein kleiner Junge lernt, sich zu wehren – etwa gegen den gewalttätigen Harlekin, der ihm auf seinem Schulweg auflauert. Man kann zwar das ganze Bravsein lernen – aber wer erzählt einem, wo man sich wehren muss? Eine durchaus offene Frage. Denn dieser Harlekin ist nur ein Außenseiter.

Ein Raufbold, wie es sie überall gibt. Und noch ist der Vater von Stefan für ihn das große Vorbild, ein wichtiger Mann, der zum Anfang der Geschichte nicht nur befördert, sondern auch versetzt wird. Er hat einen eigenen Fahrer, der ihn nach dem Besäufnis mit den „Freunden“ nach Hause bringt. Und eine Uniform im Schrank, die er nie anzieht. Weil er ja doch geheim ist.

Es ist eine andere, durchaus ungewöhnliche Sicht, die Stefan Schwarz hier in die Reihe „Wir Kinder von früher“ einbringt. Nicht belehrend, nicht besserwisserisch. Denn das war ja nun einmal seine Kindheit. Noch ohne Bruch. Noch ist das Leben völlig offen. Und die Eltern sind, wie sie sind. Eher will man ihnen auf der Judomate beweisen, was für ein Kämpfer man schon ist. Noch sind die Väter Maß aller Dinge. Und es ist dem Knirps, der beim 1. Mai als kleiner Judoka auf dem Wagen mit dabei ist, eminent wichtig, dass der Vater oben auf der Tribüne sagt: „Das ist mein Junge!“

Es ist so ein einfacher Satz, der aber so viel über ganz viele Kindheiten sagt, über Jungen, die sich ihr ganzes Leben lang anstrengen, die Anerkennung ihrer Väter zu bekommen. Was ganze Lebenswege prägen kann. Im Guten wie im Schlechten. Und immer auch die Frage einschließt, wann die Väter das sagen. Ob sie es im richtigen Moment sagen. Oder viel zu selten, wenn der Junge nicht in ihr Bild passt. Noch so eine Geschichte in der Geschichte, die man gar nicht überlesen kann. Wer hinterfragt schon seine eigenen Vaterbilder?

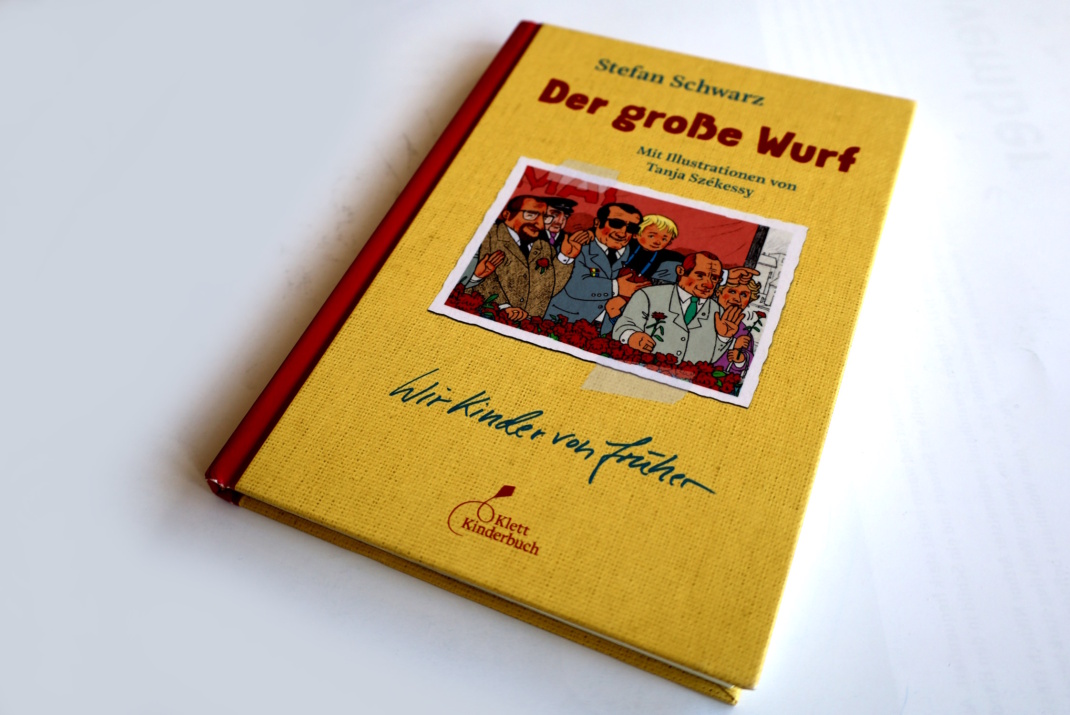

Und das Ganze ist diesmal liebevoll illustriert von Tanja Székessy, die zwar in Westberlin aufgewachsen ist und Stefans Welt gar nicht kannte. Aber das muss man ja auch nicht. Denn Jungen in dem Alter sind wohl überall so: neugierig und mit allem Ernst beschäftigt, den Großen zu zeigen, was sie schon alles drauf haben.

Stefan Schwarz „Der große Wurf“ Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig 2025, 16 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher