Chemnitz ist nicht ohne Grund in diesem Jahr zur Kulturhauptstadt geworden. Denn in Sachen Kunst und Kultur ist die Stadt an der Chemnitz kein unbeschriebenes Blatt. Im Gegenteil: Auch in Zeiten, als hier noch die Schornsteine rauchten, zeigten sich die Chemnitzer Unternehmer als kunstsinnig und förderten Künstler und Kunsteinrichtungen. Und einige hatten sehr viel Sinn für die Kunstentwicklungen in ihrer Zeit. Aber was wäre die Kunst ohne ihr schrägen Vertreter? Der leider im Dezember verstorbene Henner Kotte hat es gewusst.

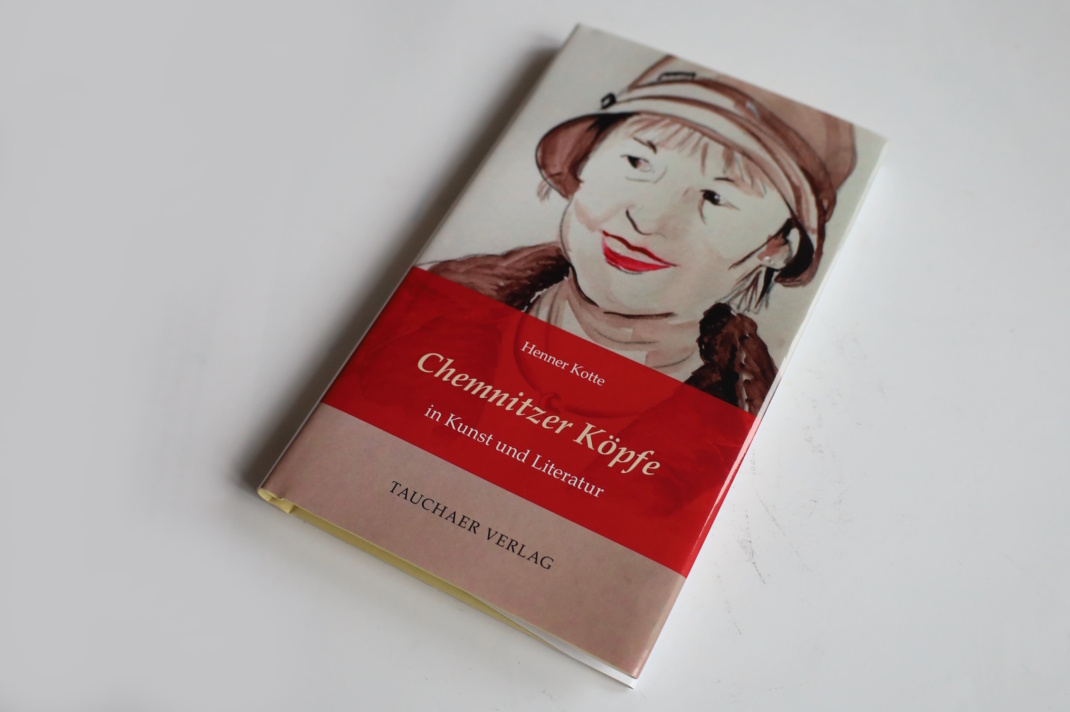

Sein zweites Buch mit Chemnitzer Köpfen widmet sich Kunst und Literatur. Und es wäre kein richtiger Kotte, wenn er nicht gleich einen der schrillsten Vertreter der sächsischen Literatur auftreten ließe. Oder besser: wegschließen. Denn auch in Chemnitz hinterließ ein gewisser Karl May seine Spuren. Da war er noch nicht berühmt.

Und seine kriminelle Laufbahn, die ihn später erst auf den Fußpfad des erfolgreichen Romanautors bringen würde, hatte auch erst begonnen. Wobei Kotte in diesem Text einmal mehr daran erinnert, dass May immer wieder auch seine Herkunft aus ärmsten Verhältnissen zum Verhängnis wurde und auch seine mögliche Laufbahn als Lehrer zerstörte.

Doch Chemnitz war auch ein Startpunkt. Hier verbüßte Karl May seine erste Haftstrafe und bekam erstmals Zeit, in der erzwungenen Separierung auch ein bisschen was für seine literarische Bildung zu tun. Denn sächsische Gefängnisse boten auch etwas, was man dort damals nicht erwartet hätte: Bibliotheken. Und damit jede Menge Futter für einen jungen Mann, der hier den Stoff fand, aus dem er später seine Romane bauen würde.

Für wen schreibt man eigentlich Bücher?

Aber in Chemnitz darf man nicht nur an Karl May denken, sondern trifft auch auf die erfolgreichste deutsche Schriftstellerin, die ihre Karriere mit einer Veröffentlichung in einer Chemnitzer Tageszeitung begann: Hedwig Courths-Mahler. Nachgedruckt werden ihre Romane bis heute, auch wenn sie das gehobene Feuilleton nur mit Verachtung straft.

Aber Henner Kotte war selbst erfahrener Autor und wusste, dass das hohe Feuilleton meist Tomaten auf den Augen hat und überhaupt keine Ahnung davon, warum Menschen Bücher lesen und wer eigentlich welche Bücher liest. Und warum es Autor/-innen wie Hedwig Courths-Mahler waren, die sehr wohl begriffen hatten, dass man Millionen Leser/-innen geradezu verschreckt, wenn man immer nur für die noble Kritik schreibt.

Menschen wollen sich beim Lesen nicht immer nur den Kopf zermartern, sich durch Satzungetüme wühlen und den Seelenwehwehchen seltsam vertrackter Erzähler folgen. Sie wollen oft einfach nur gut unterhalten werden, in Spannung versetzt und beschenkt mit einem Happyend. Denn ihr Leben ist Anstrengung und Mühsal genug. Das wusste die junge Chemnitzerin, als sie anfing zu schreiben.

Und davon ließ sie nicht ab, wohl wissend, dass viele Menschen in den Büchern, die sie lesen, etwas suchen, was es in ihrem mühseligen Leben schlichtweg nicht gab: herzzerreißende Geschichten über das kleine Glück und die große Liebe – und am Ende ein gutes Ende. Und das alles einfach so erzählt, dass jeder Lesende träumen darf davon, dass auch ihm vielleicht einmal eine solche Geschichte passiert.

Denn Leben heißt eigentlich: träumen.

Die Chemnitzer Moderne

Träume verwirklicht hat sich der Chemnitzer Strumpffabrikant Herbert Esche, der sich von Henry van de Velde eine ganze Villa gestalten ließ. Eine Villa, die heute in Chemnitz eine absolute Sensation ist, weil sie geradezu für den Beginn jener Moderne steht, die dann in Weimar zur Blüte gelangte. Und mit dem in Weimar blühenden Bauhaus ist auch die Chemnitzerin Marianne Brandt verbunden, die zu eine der berühmtesten Designerinnen Deutschlands hätte werden können, hätten nicht die Nazis mit ihrer Verachtung für die Moderne ihrer Karriere ein bitteres Ende bereitet.

Henner Kotte holt ihr Schicksal genauso wieder aus dem Vergessen wir das der Autorin Regina Hastedt, die einst geradezu am Anfang jener Literatur stand, die mit dem Bitterfelder Weg zur Norm für die DDR-Literatur gemacht werden sollte: dem Roman direkt aus der Produktion.

Doch wie bei Hedwig Courths-Mahler entdeckt Kotte auch bei ihr etwas, was die Kritiker meistens gar nicht wahrnahmen. Dass sie in etlichen ihrer Büchernstarke Frauengestalten in den Mittelpunkt stellte und die patriarchische Welt der Männer infrage. Wenn auch bei Hastedt erst einmal im historischen Gewand. Die Leser/-innen in der DDR wussten schon, worauf das zielte. Und mit Tom Wittgen bietet Chemnitz auch noch die bekannteste Kriminalautorin der DDR auf – die „Agatha Christie des Ostens“.

Nur einen berühmten Autor vermisst man natürlich: Stefan Heym. Aber den hat Henner Kotte ja bekanntlich in den „Chemnitzer Köpfen in Politik und Wirtschaft“ untergebracht, weil Heym sich ja im hohen Alter nicht nehmen ließ, tatsächlich noch in die Politik zu gehen.

Kultur, die man zeigen kann

Und Kotte würdigt natürlich auch Künstler, die die Kulturhauptstadt geradezu verkörpern – den längst legendären Maler Karl Schmidt aus dem Chemnitzer Ortsteil Rottluff und einen der begnadetsten Karikaturisten des Ostens, Henry Büttner. So ein Bursche mit klarem Strich und aufmerksamem Blick für die Fehlbarkeit aller Menschen fehlt heute irgendwie. Obwohl wahrscheinlich auch das Magazin fehlen würde, das seine Karikaturen würdig präsentieren könnte. Dazu hat sich auch der einst mit ihm renommierende „Eulenspiegel“ inhaltlich viel zu sehr verändert.

Mit Ingrid Mössinger stellt Henner Kotte auch noch jene Frau vor, die mit ihrer Arbeit als Museumsdirektorin wichtige Weichen dafür gestellt hat, dass Chemnitz in den letzten Jahren als Kulturstadt und Heimat der Moderne überhaupt erst wieder richtig wahrgenommen wurde. Und wer klug war, hat die Chemnitzer Kunstmuseen schon vor dem nun gefeierten Jahr als Kulturhauptstadt besucht. Oder wartet ab, bis die Deutsche Bahn endlich eine ordentliche Verbindung in die Stadt an der Chemnitz hinbekommt.

Aber mit diesem Büchlein hat jeder, der mag, zumindest schon einmal eine Vorstellung davon, was für eigensinnige Köpfe es in der Stadt gab. Und wie sehr sich das Chemnitzer Bürgertum schon ab dem 19. Jahrhundert intensiv darum bemühte, die Kultur der Stadt auch zu pflegen und zu bereichern. Als Lebensstil und als Botschaft, dass jeder wirtschaftliche Erfolg nicht den Pfennig wert ist, wenn er die Kultur einer Stadt nicht zum Blühen bringt.

Und wer das als Kritik liest, dem sei gesagt: Es ist auch eine. Und wer sich getroffen fühlt, darf jetzt bellen.

Henner Kotte „Chemnitzer Köpfe in Kunst und Literatur“ Tauchaer Verlag, Leipzig 2025, 12 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher