Der Titel verrät schon vieles über die Gedichte von Holger Brülls, der im eher unpoetischen Alltag Konservator am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle ist. Seit 2018 veröffentlicht er Prosa und Gedichte. Als Dichter ein ziemlich später Start. Aber Gedichte kommen in der Regel aus der Not, Dinge auszusprechen, für die es im Alltag keinen Platz gibt. Keinen Nerv. Oder einfach niemanden, der zuhört.

Denn sie sprechen ja vom Eigentlichen, dem, was uns Menschen inwendig umtreibt und nicht schlafen lässt. Das ist nicht immer die Liebe oder die Schönheit der Welt. Manchmal ist es auch das stille Entsetzen über die Vergänglichkeit des eigenen Lebens. Der „böse garten“ ist deshalb auch kein richtiger Garten, in dem es hinterm Haus lebt und zirpt, wächst und gedeiht.

Sondern der eigene Körper, der zum Tummelplatz schlimmer Gefühle wird, aber einem mit dem Alter auch zunehmend zu schaffen macht und Schmerzen und Unpässlichkeiten produziert, die einem Angst und Bange machen können.

Was natürlich eine philosophische Dimension hat. Jeder Mensch im klapprigeren Alter weiß das. Jetzt ist die Zeit nicht mehr unendlich, die Welt kein ungeheures All. Die Welt wird enger. Und man beschäftigt sich immer öfter mit der Frage, wie lange der nun von allerlei Weh geplagte Körper noch das alles erleben kann.

Das ganze Schöne bekommt eine dunkle Umrandung. Und ein paar wenige Worte genügen, die Trauer an die Oberfläche durchbrechen zu lassen. So wie in „café“: „was ist denn / dein einziger dein / letzter trost / kam die frage / zwischen kaffee / und keks und ich / weinte“.

Trostlos

Da sind wir also jetzt: Hineingeworfen in unser Leben, ziemlich einsam in letzter Zeit, weil die Entfesselung des Egoismus ringsum genau das erzeugt: die Vereinsamung von immer mehr Menschen, die ganz auf sich selbst zurückgeworfen keinen Trost mehr finden.

Denn der liegt nun einmal nur im Gemeinsamen, im Erfahren von Nähe, Wärme und Verständnis. Es sind sehr einsame Gedichte, die Holger Brülls hier versammelt hat. Selbst wenn er in der Nacht durchs Haus geht und die Rücken der lieben Mitmenschen wahrnimmt, löst sich das Gefühl nicht auf. Im Gegenteil: „eines tages vielleicht / bin ich in diesem haus / in dem ich niemals / allein war / allein.“ („im haus“)

„Das kommt vom Grübeln“, hätte wohl die Oma gesagt. Oder Opa. Denn wer so fortwährend an das Kommende denkt und sich fürchtet, der verliert das Vertrauen in die Tage, ins Geschäftigsein. Und in sich selbst, jenes wichtige Gefühl, dass das, was wir tun, wichtig ist. „am ende / gehe ich in mich / da treffe ich mich selbst / sprich: eigentlich nichts / vielleicht eine art / nachklang hall / nachhall / das ist / alles“. („ich gehe“)

Sicher: Auch das ist Poesie. Eine traurige, in sich tragische. Ein Nachdenken über das, was bleibt. Als säße der Dichter in einer Klause und erwartete einfach nichts Gutes mehr. Was dann nur logisch auch ein Gedicht über eine „klause“ ergibt: „der bau is beschlossene sache / und fertig auf papier / in meinem kopf / kein luftschloss“.

Dass das nicht von ungefähr kommt, machen Gedichte wie „ich fürchte“ deutlich. Denn dass wir heute so ins Grübeln und Fürchten kommen, hat auch mit dem Lärm und dem Gerede zu tun, das die Welt – scheinbar – immer mehr anfüllt: „er liebe den lärm / der geschütze / wenn sie anfangen / das feuer des feindes / zu erwidern.“

Fremd in der Welt

Wir leben in kriegerischen Zeiten. Und der Lärm dringt bis in unseren Alltag. Und trifft auf das längst verbreitete Gefühl, fremd zu sein in dieser Welt, in der Menschen sich nicht mehr begegnen. Zu „testmenschen“ werden wie in „lieferservice“. Denn wir lassen uns ja liefern, was wir brauchen – ein Akt der Distanz und Entfremdung.

Da müssen wir selbst nicht mehr hinausgehen in die Welt, die wir mit immer mehr negativen Gefühlen aufladen. Draußen lauert ganz offensichtlich etwas, dem wir uns nicht mehr aussetzen wollen, so wie in „abend“: „es klingelt / ich reisse / die tür auf / draußen steht / im dunkeln / und lächelt / das elend / der welt / es bringt / pizza“.

Ein permanentes Gefühl des Fremdseins durchzieht Brülls Gedichte. Ein Unbehaustsein, als böte die Welt keine Zuflucht mehr. Und man wäre nur noch auf sich selbst verwiesen und auf seine rumorenden Ängste. „du stehst vor verschlossenen türen / da ist nichts dahinter / sagst du dir …“

Dichter empfinden ihr Leben intensiver. Auch weil sie sich auf Stille und Nachdenklichkeit einlassen. Aber nur wenige gehen so an die Wurzeln der Existenz wie Brülls es hier tut. Der sich dem Denken an die Endlichkeit aussetzt. Und trotzdem hofft und bangt. Und manchmal auch betet – in seinem Fall zu den Sternen in „nachtlied“: „o ihr sterne / herrliche wunden / der schrecklichen nacht / voll sterblichen lichts / gebt auf mich acht …“

Das ist dann fast schon der Tonfall des 17. Jahrhunderts – ohne Gott und Engel. Aber mit einem ganz ähnlichen Gefühl der Ohnmacht dem Tosen da draußen gegenüber.

Nicht schlimm

Ein Tosen, das auch im eigenen Körper widerhallt. Der jetzt wehrloser wird: „ich war nie krank / jetzt bin ich es / unterm strich also / nicht schlimm …“

„verrechnet“ heißt das Gedicht sehr doppeldeutig. Denn hier macht einer nicht nur seine Rechnung mit sich selbst auf und der spürbaren eigenen Vergänglichkeit. Sondern tröstet sich damit, in einem Kosmos voller riesiger Sterne zu sein, die das eigene kleine Schicksal winzig erscheinen lassen, kaum noch wahrnehmbar: „unendlich viele davon / tausendfach größer / als alle sonnen / zusammen / im all / und also / ist alles nicht / schlimm“.

Ein ziemlich bitteres „also“. Im Vegleich zur unermesslichen Größe des Kosmos und der Sterne darin ist so ein menschliches Leben natürlich nicht so wichtig. Es vergeht, verglimmt. Und trotzdem klingt das „alles nicht so schlimm“ nicht tröstlich. Denn wir sind keine Sterne. Und auch den Sternen ergeht es ja letztlich nicht besser. Was dem Dichter natürlich in den Sinn kommt, wenn er „die sonne“ anschaut: „gib ihr einen augenblick zeit / schau ihr ins gesicht / abends beim untergang / wie sie haltlos verbrennt …“

Aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, der Welt wieder ins Auge zu schauen und sie nicht zur Idylle zu machen. Sondern als Ort zu begreifen, an dem wir nur kurz anwesend sind – im späteren Leben zusehends unserer eigenen Vergänglichkeit bewusst und – wohl berechtigterweise – auch sehr erschrocken. Weil wir auf das alles jetzt nicht mehr wie die Kinder schauen können, für die das Leben noch unendliche Fülle ist. Sondern durchaus auch verzagt und untröstlich, weil wir das nicht für immer festhalten können.

Was uns sehr einsam machen kann, wenn wir in diesen Gedanken verloren gehen. So wie in „anfang“: „irgendwann wachsen dir / abschiede tode herbste / dann der frühling noch / und alles was ihm gleicht / über den kopf vom ende / ist das der anfang“. So entsteht auch die Not, es in Verse zu fassen und zu sagen. Auch dieses langsame Erschrecken, es könnte schon alles gewesen sein. Manch einer begegnet dem – man denke an Goethes „Wandrers Nachtlied“ – recht gelassen. Und manch einer erlebt nun erst recht das Allein-Sein im Angesicht eines Kosmos, in dem sogar die Sterne verglühen.

Was auch damit zu tun haben dürfte, dass unsere kleine Welt wirklich untröstlicher geworden ist, seit „hass und wut und gier und zorn“ darin wuchern wie „fleischfressende pflanzen“, wovon Brülls ja in „böser garten“ erzählt. Womit seine Gedichte aus der Stille der Klause auch zum Wider-Hall werden dessen, was auch in unseren Köpfen wuchert, wenn wir die fleischfressenden Gefühle zulassen und wuchern lassen. Und nicht innehalten und uns darauf besinnen, wie verletzlich wir alle sind.

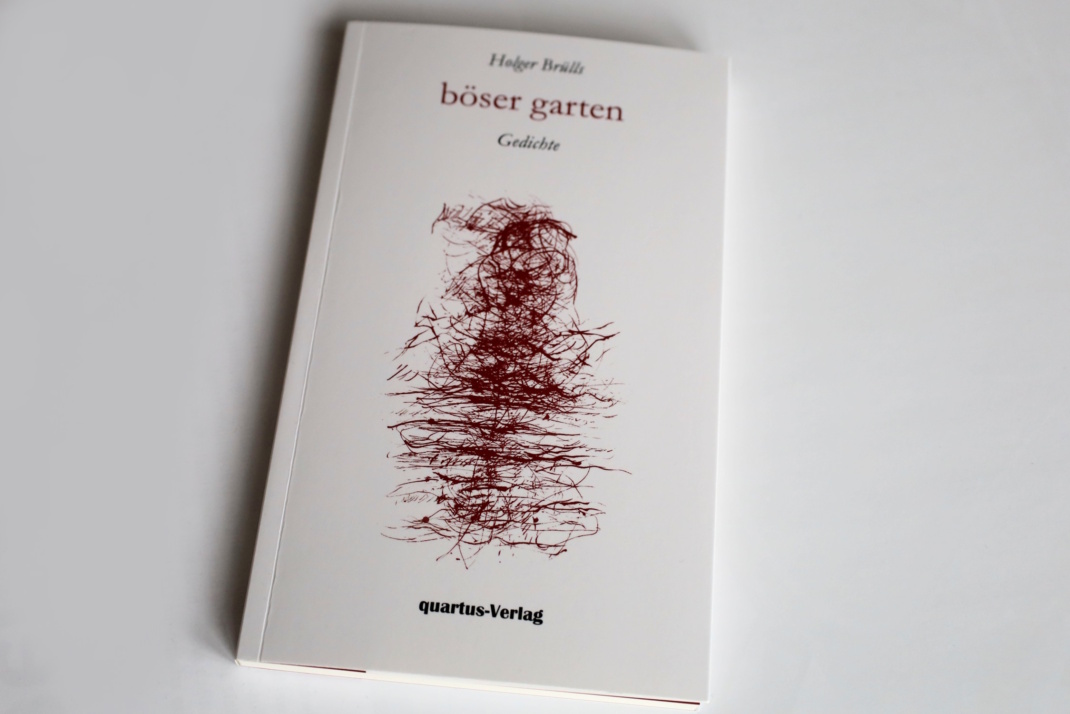

Holger Brülls „böser garten“ quartus-Verlag, Bucha bei Jena 2024, 15 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher