Mit seinem Buch „Krüppelpassion“ hat Jan Kuhlbrodt 2023 nicht nur die Herzen der Jury für den Alfred-Döblin-Preis erobert. Er hat einmal mehr gezeigt, dass man das Leben – egal wie es einen beutelt – ohne Aufregung und Übertreibung zeichnen kann – und trotzdem wird deutlich, wie intensiv es ist. Tatsächlich ist „Krüppelpassion“ der erste Teil einer Trilogie, in der der Leipziger Autor sein Leben erzählt. So, wie er es sieht. Oder es erinnert.

Denn unsere Erinnerungen sind gefärbt durch alles, was wir seither erlebten, meist auch durch das, was uns andere erzählen über die Zeit, als wir noch Kind waren. Erst recht, wenn wir nicht rechtzeitig genug nachfragen und die Geschichten der Alten hinterfragen. Oder die Familienarchive zerfleddert sind oder gar entsorgt, weil manche Leute lieber alles dem Vergessen anheimgeben, als sich erinnern zu müssen. Lieber verklärt man da die Vergangenheit, wie das so viele tun.

Aber was bleibt von der Kindheit? Woran erinnert man sich vor allem aus den ersten sechs Jahren, der Zeit, bevor man in der Schule Lesen und Schreiben lernte und die Welt anders zu definieren begann?

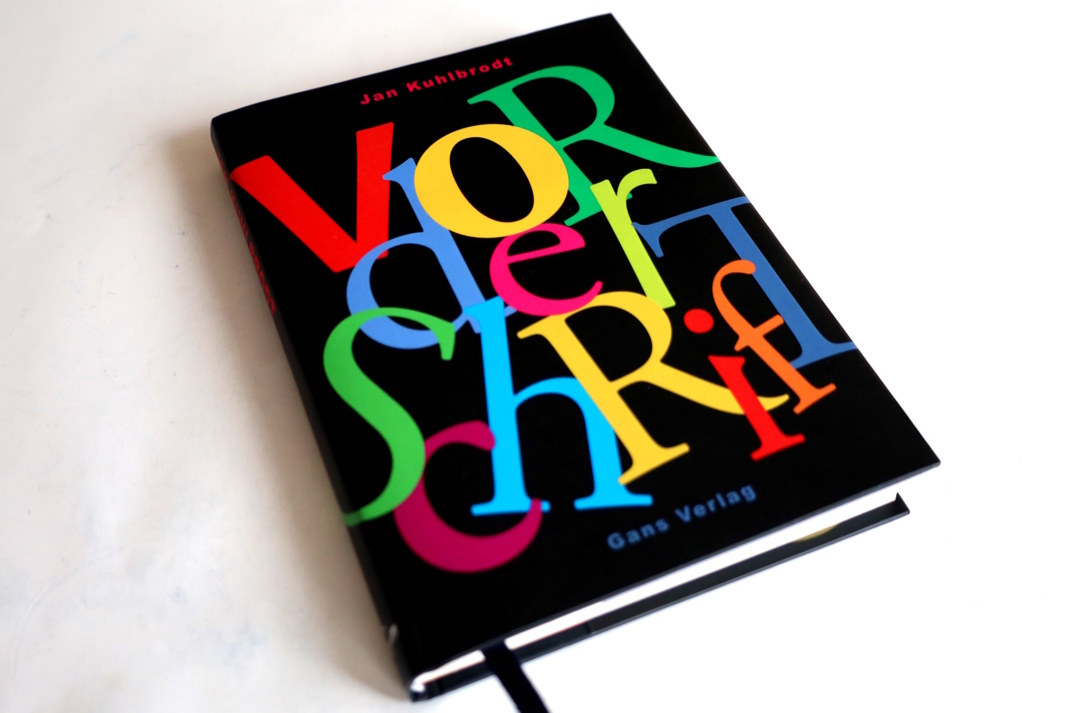

Darum geht es in „Vor der Schrift“, dem eigentlich ersten Band der „Chemnitzer Trilogie“, wie sie Jan Kuhlbrodt genannt hat. Denn während die „Krüppelpassion“ fast ausschließlich in Leipzig handelt, wo Jan Kuhlbrodt heute lebt, schildert das erste Buch seine Kindheit in Chemnitz, das damals – 1966 bis 1972 – natürlich noch Karl-Marx-Stadt hieß und genauso ruinös war wie alle anderen Städte im Osten.

Und natürlich sieht das ein Kind. Was in den ersten sechs Jahren passiert, das sind die Erlebnisse, die einen prägen. Das sind Bilder, die einen durchs Leben begleiten, mit Emotionen und Plastizität aufgeladen, wie sie spätere Erinnerungsschichten nicht mehr haben.

Geheimnisvolle Botschaften

Vielleicht deshalb nicht haben, weil wir Lesen gelernt haben und nun die ganzen vorher so geheimnisvollen Worte entschlüsseln können, die uns überall begegnen – als Aufschrift an Hauswänden, als Etikett auf Konserven, als Warnhinweis an Bussen. Das gleicht einer Entzauberung der Welt.

Und wir müssen uns schon sehr bemühen, um die Bilder, Gerüche und Stimmungen unserer Kindheit wieder lebendig werden zu lassen. Und wenn wir es tun – wie es Jan Kuhlbrodt hier vormacht – dann erscheint eine vergangene Welt, die es so im heute nicht mehr gibt. Mit Menschen darin, die schon lange nicht mehr unter uns weilen, die auch der Autor nicht mehr besuchen kann.

Das Buch hätte auch so schöne Titel tragen können wie „Die Suche nach der verlorenen Zeit“ oder „Die Welt, wie sie Jan sah“. Denn Kuhlbrodt schafft es so zu erzählen, dass man das Chemnitz dieser Zeit durch die Augen des Jungen sieht, der instinktiv wahrnimmt, wie auch in dieser Kindheit noch die alten Standesunterschiede quer durch die Stadt laufen, auch wenn die Reichen aus ihren Nobelvierteln schon lange vertrieben sind und dort inzwischen sozialistische Behörden eingezogen sind.

Aber da ist die Eigenheimgegend, in der die Großeltern leben, die ihren alten Selbstständigenstolz bewahrt haben. Und da ist die herrschaftliche Etagenwohnung der Urgroßeltern, in der der Junge einen Teil seiner Kindheit verbringt, nachdem im Krankenhaus bei ihm Tuberkulose festgestellt wurde und der Arzt deutlich sagte, dass das Kind nicht mehr in der heruntergekommenen und nassen Altbauwohnung bleiben kann, in der die kleine Familie Obdach gefunden hat.

Eine Wohnung, die sich trotzdem mit starken Eindrücken in die Erinnerung des Autors eingegraben hat: „Im Wohnzimmer der Wohnung meiner Eltern rieselte mürber Putz von der Decke auf einen großen Kachelofen. Dort mischte er sich mit gewöhnlichem Haustaub und bildete eine Dreckschicht, die meine Mutter mit dem Handbesen nur mühsam entfernen konnte.“

Ein Bild, das dem Autor viel später wieder begegnen wird, als er zum Studium in Leipzig eine ähnlich heruntergekommene Wohnung bezieht.

Relikte der Kindheit

Und Kuhlbrodt baut einen doppelten Boden ein, blendet immer wieder einmal in eine Gegenwart, in der er selbst schon Vater ist und bei seinen Töchtern ganz ähnliche Verhaltensweisen entdeckt, wie er sie aus seiner Kindheit kennt, dieselbe Geschäftigkeit, mit der sie die Erwachsenen nachahmen, aber trotzdem nicht erwachsen werden wollen.

Denn wenn man Kind ist, lebt man in einer anderen Welt. „Kinder haben keine Vorstellung von Erziehung“, schreibt Kuhlbrodt in einer dieser Blenden. „Und auch nicht von der Angst und Unsicherheit ihrer Eltern. Deshalb, scheint mir, ist Züchtigung vollkommen widersinnig, und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie es bei mir nie versucht haben. Allerdings stehe ich heute manchmal recht ratlos in der Gegend herum, wenn meine eigenen Kinder hartnäckig ein Verbot ignorieren. Solche Ratlosigkeit gilt es wohl auszuhalten. Kinder erfahren das meiste ohnehin als Kommando und nehmen es ebenso auf.“

Vielleicht trügt da auch die Erinnerung. Denn an lange Gespräche und Erklärungen aus der Zeit „vor der Schrift“ erinnert er sich nicht. Eher an kurze Sätze, Anweisungen. Arbeitet unser Gehirn da nicht auch selektiv und merkt sich nur die Momente, in denen wir aufgeschreckt wurden?

Denn auch die hier erzählte Kindheit ist voller Geschichten. Geschichten von einem Großvater, der seine künstlichen Zähne sogar auf einer Betriebsfeier vergaß, von Spielen mit der Nachbarstochter Betty auf dem Hinterhof, wo noch die Metallüberbleibsel eines verschwundenen Handwerksbetriebes herumliegen, Geschichten von der stolzen Singer-Nähmaschine im Wohnzimmer, die keine der Frauen benutzt, auch wenn sie kaputte Wäschestücke sammeln, um sie später zu reparieren.

Was aber augenscheinlich nie geschah. Das Kind merkt schnell, dass sich auch die Erwachsenen Geschichten erzählen, die eine Scheinwelt vorgaukeln. Und dass sie auch etwas zu verbergen haben. Aber auch Geschichten erzählen, in denen eigentlich das Kind selbst die Hauptfigur ist, das sich beim besten Willen nicht daran erinnern kann, dabei gewesen zu sein. Erwachsene merken nicht wirklich, in welcher Welt das Kind tatsächlich lebt, was es sieht und verinnerlicht. Oder fürchtet – so wie die oberen Etagen des alten Hauses. Oder den Keller, in den der Großvater verschwindet, um an seiner Hobelbank zu arbeiten.

Familien-Verhältnisse

Dabei sieht es seinen Vater noch am Küchentisch sitzen und Epithesen herstellen, die er als Optiker an Brillengestellen für seine Kunden anbringt. Erinnerung an eine Zeit, als noch viele ältere Menschen mit den Lädierungen des Krieges herumliefen und die Transplantationschirurgie noch nicht so weit war. Die Männer, die die Kohlen in den Keller tragen, prägen sich ein – besonders ihre blutroten Münder, die sich zum Lächeln und Scherzen öffnen.

Letztlich ist es eine behütete Kindheit, die Jan Kuhlbrodt erzählt, mit einer gar nicht so kleinen Familie, in der selbst die Verwandtschaftsverhältnisse durcheinandergeraten, weil die Urgroßmutter den Unfalltod ihrer jüngsten Tochter im Krieg nicht verwunden hat und quasi über den Kopf ihrer Tochter hinweg die Mutter des Knaben in Beschlag nimmt. Eine Verwirrnis, die der erwachsene Autor versucht zu sortieren, mit all den kleinen Abhängigkeiten und stillschweigenden Regeln, die seine Kindheit bestimmten.

Noch endete seine Welt an den Straßen ringsum. Das Chemnitz seiner Kindheit ist überschaubar, so, wie Kinderwelten immer sehr überschaubar sind. Kinder finden ihre Abenteuer dort, wo Erwachsene nicht einmal sehen, dass es Abenteuer gibt.

Kindheit ist voller Geheimnisse, selbst wenn es nur Dinge sind, die Erwachsene für selbstverständlich halten, aber nie erklären, warum es so ist. Auch daran erinnert so ein Buch: Wie selbstverständlich wir Großen eigentlich so viele Dinge nehmen, die es gar nicht sind. Lieber tun wir so, als ginge uns das nichts an, als wäre es unwichtig. So wie der Schalter im Treppenhaus in dem Neubau, in den die kleine Familie am Ende – wieder vereint – ziehen kann. Was passiert, wenn man diesen Schalter betätigt?

Als Kind will man das wissen. Es lässt einen nicht ruhen. Aber Erwachsene packen überall solche Schalter hin. Wer in Leipzig Straßenbahn fährt, weiß das. Und hat seinen Spaß, wenn Kinder immer wieder auf den leuchtenden Knopf drücken und die Straßenbahn nicht weiterfahren kann. Erwachsene sind oft blind für die Weltsicht der kleinen Welteroberer.

Und nehmen ihnen Abenteuer weg, die den Kleinen einmal das Gefühl gegeben haben, in eine spannenden und aufregenden Welt zu leben – so wie die offenen alten Straßenbahnwaggons, von denen man kurz vorm Stopp noch abspringen konnte – so wie die Cowboys und Indianer im wilden Westen, die mit den Gummi-Indianern, die um ein Spielzeug-Fort kämpfen, nur rudimentären Ersatz finden.

Die Intensität der Erinnerung

Und dann taucht im langweiligen Park vor dem Haus der Großeltern bei einem Pressefest tatsächlich eine Gruppe echter Indianer auf. Manchmal braucht man gar nicht das Familienalbum oder die alte Schachtel mit unsortierten Fotos oder den an mehreren Stellen geflickten Schwarz-Weiß-Film. Unsere Erinnerung ist voller Bilder an eine Kindheit, die uns niemand nehmen kann. Die vielleicht nicht gut sortiert ist und manchmal nur fragmentarisch.

Aber in Kuhlbrodts Text spürt man die Intensität dieser Erinnerung. Und natürlich die zugrunde liegende Frage, was wir tatsächlich erinnern aus einer Zeit, in der wir noch nicht lesen konnten, in der also alles Erlebte sich tatsächlich als dichtes Gespinst aus Farben, Lauten und Gerüchen im Gedächtnis verfangen hat. Unklassifiziert und unetikettiert.

Aber eben nicht nur das. Denn das alles lehrte uns ja zu sehen, unserem scheinbar so wundersamen und unendlichen Da-Sein einen Sinn und eine Struktur zu geben. Und damit letztlich das zu werden, was wir innerlich geworden sind.

Man sieht uns dieses Kind nur nicht mehr an. Und wer uns kennt, käme nie auf die Idee, dieses Kind in uns zu suchen. Obwohl es immer da ist und unser Leben bestimmt – mit kindlicher Neugier und einer Ernsthaftigkeit, die Erwachsene meist gar nicht mehr kennen wollen. Das ist der Snobismus alt gewordener Leute, die Neugier für kindisch halten. Und sich nicht mal mehr darüber wundern, dass ihnen ihr oberflächlich gewordenes Leben so langweilig und frustrierend vorkommt.

Die Dinge leuchten

Und dabei haben wir die Schätze unserer Kindheit alle im Kopf, eingepackt in Worte, die leuchten und wärmen, wenn wir sie wieder hervorholen.

„Worte bezeichneten die Dinge wie Namen die Menschen und jedes neue Wort war eine Taufe. Ich lebte mit einem Wissen, das Erkenntnis nicht kannte, nicht brauchte. Wissen, das einem zuflog, ohne dass man hätte lang forschen müssen. Die Dinge leuchteten, sie leuchteten unmittelbar aus sich heraus, und sie leuchteten mir ein. Die Fragen betrafen das Wann und das Wo, doch niemals das Was, Wie oder Warum.“

Gut möglich, dass sich tatsächlich nur Schriftsteller so erinnern und zumindest eine Ahnung haben, woher die Intensität des Erinnerns kommt. Und wie stark diese Erinnerung ist, wenn man ihr nicht mit einem Warum kommt und alles erklären will. Sondern die Welt wieder mit den Augen des Kindes sieht: Alles ist. Und das ist atemberaubend genug.

Die Kindheit ist ein besonderes Paradies: „Ich hätte als Kind sagen können, es lebt, und hätte damit alles gemeint, was mich umgibt, ohne zu wissen, woraus ‚es‘ das Leben bezöge. Aber es war mir egal. Das Dasein war da sein, und nichts, was sich dahinter hätte verbergen können.“

So intensiv verbunden mit allem ist man später im Leben nie wieder. Mancher weiß das zu bedauern, andere vergessen es einfach und tun dann so, als hätten sie nichts erlebt. Schatten ihrer selbst, die nicht einmal mehr ahnen, wie präsent alles sein kann, wenn man das große Es so nimmt, wie man es sieht und riecht und fühlt. Eine Welt, die man (noch) nicht lesen muss und die deshalb auch noch Tiefe und Geheimnis hat.

Man kann gespannt sein, wie das im zweiten Buch der Trilogie dann wird. Denn das wird ja dann zwangsläufig die Welt nach der Schrift sein. Oder mit der Schrift. Ohne die es dann den Autor Kuhlbrodt nicht gegeben hätte.

Jan Kuhlbrodt „Vor der Schrift“ Gans Verlag, Berlin 2024, 26 Euro.

Empfohlen auf LZ

So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

Keine Kommentare bisher